«Наука все чаще отвечает на вопросы, которые раньше были прерогативой религии», - с этих слов Стивен Хокинг начинает первую главу своей последней книги «Краткие ответы на большие вопросы», которую он писал перед самой смертью. Книга увидела свет совсем недавно, и, судя по аннотации, в этом последнем своем произведении автор попытался прямо ответить на вопрос о существовании Бога. В принципе, его позиция по данному вопросу была известна давно, но у пытливого читателя всё же теплилась надежда на то, что великий гений (каковым считают Хокинга) в своем предсмертном слове раскроет какую-то тайну, выдаст что-то сокровенное. Ведь многие из нас уверены, что на смертном одре человек отбрасывает все условности и обнажает душу. Тем более что название первой главы звучало весьма интригующе: «Есть ли Бог?».

Увы, ответ на этот «большой вопрос» не произвел сенсации. Хокинг остался верен самому себе, а по большому счету – всем своим предшественникам, пытавшимся осветить тему существования Бога с «научных» (как принято считать) позиций. Его послание читателю отличалось типично английской сдержанностью. Мол, хотите – верьте, хотите – нет, но для меня идея Бога не имеет значения. Автор мог бы с точностью воспроизвести известную фразу Лапласа: «Я не нуждался в этой гипотезе». И по сути, именно эту мысль Хокинг и попытался донести до читателя: в моих математических расчетах Бог оказался ненужным, поэтому его существование можно смело ставить под сомнение. Примерно так выглядит «научное» освещение указанной темы. И Хокинг, в принципе, не сказал в своем последнем слове ничего нового и неожиданного.

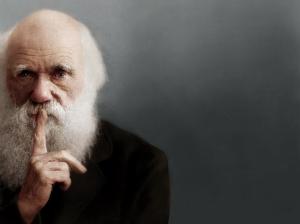

Вообще, поражает то обстоятельство, что при всей претензии на беспрецедентную глубину своих научных открытий, в части своих теологических суждений столь выдающийся человек отчетливо перекликается с советским агитпропом. Некоторые размышления Хокинга о религии как будто взяты из советской атеистической литературы, издававшейся многотысячными тиражами. Он прямо заявляет, будто приверженность вере в Создателя объясняется нежеланием людей понять науку и принять научный взгляд на мир. Под наукой, разумеется, он имеет в виду выкладки современной теоретической физики. Вселенная, считает он, настолько велика, а наша планета настолько мала, что Создателю не было бы до нас никакого дела. Бессмертие души, личное спасение, посмертную жизнь он относит к выдумкам. Разум для него – это не более чем функция нашей телесной структуры, и в этом плане между человеком и компьютером нет принципиальных различий. В данном случае Хокинг идет проторенным путем. Полтора столетия назад его соотечественник – натуралист Томас Хаксли, защищавший теорию Дарвина, – на вопрос о существовании души воскликнул: «Покажите мне её!».

В позапрошлом веке среди натуралистов-вольнодумцев, действительно, был в моде такой антирелигиозный аргумент: «Я детально изучил организм человека, но души там не обнаружил». Хокинг в этом плане не изобретает ничего нового. Его аргументация стандартна для всех сторонников вульгарного сциентизма: «Я внимательно изучил Вселенную, но Бога не увидел». Это напоминает неудачную шутку, приписываемую советским космонавтам, которые-де побывали на самом краю Неба, так и не встретив там Всевышнего. Конечно, мы не можем отрицать выдающихся математических способностей Хокинга и значение его идей для физической теории, но все же вынуждены признать, что его ответы на «большие вопросы» не соответствуют уровню настоящего гения. Его иногда сравнивают с Эйнштейном, но Эйнштейн на этот счет отличался куда большим глубокомыслием. Он не был религиозным ортодоксом, но в то же время не был замечен в вульгарном сциентизме.

Понятно, что Хокинг выступает в роли популяризатора науки, а потому свои представления о Боге пытается объяснить «на пальцах». Однако вместе с тем стоит учитывать и то обстоятельство, что и свои прорывные научные идеи он точно так же объясняет «на пальцах». В этом плане вряд ли мы можем утверждать, что последние будут нести безусловную печать научной рациональности и тем самым выгодно отличаться от религиозных идей. Со стороны массового читателя характер восприятия и того, и другого практически идентичен. Для обычного человека идеи современной теоретической физики, способы описания Вселенной – такая же предельно отвлеченная вещь, как и религиозные догматы. Обычный человек не мыслит формулами, и все эти нагромождения математических выражений понятны ему не более чем египетские иероглифы. Хокинг рассуждает о загадках Вселенной и пытается убедить читателя в том, что он их разгадал. Разгадки эти будто бы не столь уж сложны и доступны рациональному усвоению. Однако предложенные им рациональные формы в глазах простых читателей мало чем отличаются от тех же религиозных догматов.

Самый большой обман сциентизма – это утверждение насчет того, будто религиозные идеи несовместимы с рациональностью, поскольку-де покоятся на вере. Это не совсем так (или даже совсем не так). К примеру, «Сумма теологии» Фомы Аквинского – во всех отношениях рациональное произведение, и не каждый верующий (даже образованный) в состоянии его освоить. И как мы знаем, миллионы обычных христиан верят в Бога, даже не подозревая о существовании столь серьезных богословских трудов. В социокультурном плане современная космология с ее идеями «сингулярности», «Большого взрыва», «отрицательной энергии» - это своего рода современный аналог «Суммы теологии», понятный только профессионалам.

Выдающийся физик как знаток своего дела может быть убедительным или неубедительным лишь в кругу своих коллег, способных общаться с ним на одном уровне. Люди, далекие в профессиональном плане от таких проблем, принимают подобные выкладки ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ВЕРУ. Почему они считают их истинными? Отнюдь не потому, что они по достоинству оценили аргументацию и стройность суждений. Нет, здесь всё упирается в доверие к источнику, в доверие «по умолчанию».

Поскольку физика до сих пор обладает безупречным авторитетом в глазах большинства людей, то любой ее представитель, обладающий соответствующими академическими регалиями, станет в их глазах носителем абсолютных истин. Не имеет значения, насколько вы понимаете идею «отрицательной энергии» (да и понимаете ли вы ее вообще). Главное, что о ней вы узнаёте от человека, чей авторитет в научных кругах не подвергается сомнению. И когда такой авторитет заявляет, что Вселенная могла не иметь никакой причины и что это подтверждается некими сложными расчетами (а именно подобные вещи утверждал Хокинг), вы принимаете этот тезис за истину – отнюдь не потому, что убедились в правильности расчетов, а в силу своего безграничного доверия к науке. Выдающимся ученым мы верим на слово. Говоря по-простому, мы принимаем их утверждения не в качестве некоего разумного довода, а как самое настоящее откровение.

Я сейчас говорю именно о «больших вопросах», напрямую затрагивающих наше мировоззрение. Мы пребываем в уверенности, что высказывание ученого о таких фундаментальных вещах отражает именно научный взгляд на подобные вещи. Стало быть, считаем мы, этот взгляд должен обязательно базироваться на серьезных исследованиях и расчетах. В расчеты, как я уже сказал, многие из нас не вникают и даже не в состоянии их воспроизвести. И суть проблемы здесь не в том, насколько указанные взгляды обоснованы с научных позиций. Суть проблемы в том, насколько они научны по своему статусу. Точнее, насколько они вписываются в проблематику физической науки как таковой.

Выше я уже привел высказывание Хокинга о том, что наука стала отвечать на вопросы, которые раньше были прерогативой религии. В чем здесь подвох? Чтобы было понятно, приведу пример с Ньютоном. Его перу принадлежат не только труды по физике («натуральной философии», как было принято тогда выражаться). Ньютон, подобно Хокингу, ставил перед собой и «большие вопросы», но эти вопросы он тесно увязывал с богословием. Здесь даже не столь важно, что первый принимал «гипотезу» о Боге, а второй в ней не нуждался. Принципиальным моментом было то, что во времена Ньютона принято было разделять эти сферы знания. Иначе говоря, физика как наука о природе (то есть об окружающем нас мире) имела свою собственную «епархию» с четко очерченными границами. Ученый, конечно, мог выйти за эти границы, но в этом случае он оказался бы в другой «епархии» (например, богословия). В Новое время наука (в нынешнем ее понимании) не претендовала не всеохватность, и было бы несуразицей отвечать от её имени на те вопросы, которыми ведает другая «епархия». В этом смысле Ньютон выступал в двух разных амплуа – в одном случае он рассуждал как ученый, в другом - как богослов.

Хокинг поступает по-другому. Следуя духу сциентизма, он не признает иного знания, кроме научного. Однако при этом его «наука» не ограничивается при выборе тем и проблем. Если для современников Ньютона «большие вопросы» решались на уровне метафизики и богословия, то со времен Просвещения и вплоть до наших дней их включают в состав физического знания, то есть знания о природе (в широком понимании). Но что это за «природа»? По большому счету, физики стали создавать грандиозные умозрительные конструкции, описывая запредельные вещи в терминах вещества и энергии. Ученый, дерзнувший войти в эту «епархию», уже не говорит о мировой душе, о мировой воле, о мировом разуме, о Провидении, об энтелехии. Старые правила отброшены. Теперь физик оперирует такими понятиями, как «сингулярность», «отрицательная энергия», «черная дыра», «мнимое время», «гравитационные волны», «суперсимметрия», «темная материя», «темная энергия». Всё это не имеет никакого отношения к нашему повседневному опыту и к той реальности, что дана нам в ощущениях.

Так, Хокинг спокойно рассуждает об огромном количестве вселенных, которые могут отличаться от той Вселенной, которую мы наблюдаем. То есть он рассуждает о ненаблюдаемой реальности, являющейся продуктом чистейшего умозрения. В средние века схоласты также выстраивали цепь умозаключений о бесчисленных ангельских мирах, но, в отличие от гениев современной физики, он давали себе отчет в том, что их рассуждения не имеют никакого отношения к наблюдаемому физическому миру.

Принято считать, что с позиции новейших открытий в области космологии и астрофизики мы имеем полное право заглядывать за такие далекие горизонты и расширять до беспредельности границы самого научного познания. Однако при этом совсем не исключено, что мы просто беспредельно расширили понятие физической теории. Наш земной мир не меняется от того, насколько мы разобрались с черными дырами или с процентным составом «темной материи» во Вселенной. Наши смартфоны не будут работать по иному, если дату Большого взрыва отодвинут на пару миллиардов лет вперед или назад. Наши самолеты не станут летать быстрее, если новые расчеты выдадут нам «более точное» число галактик. Зато совершенно очевидно, что подобные выкладки, облаченные в удобоваримую для простых людей форму, напрямую затрагивают наше мировоззрение. Это влияние современной космологии и астрофизики на людские умонастроения – самый очевидный практический результат новейших физических теорий. Его не стоит переоценивать, но сам факт того, что на «большие вопросы» теперь отвечают физики-теоретики, недвусмысленно подчеркивает их социальную роль, которая мало чем отличается от роли духовных наставников прошлого. Ученый, подобно древнему провидцу, вещает о начале бытия, о судьбе нашей Солнечной системы, о судьбе планеты, о судьбе человечества и о судьбе Вселенной.

Мы нисколько не удивляемся данному факту, хотя нет никаких сомнений в том, что в этом случае физика переросла те скромные одежды, в которые ее облачали во времена Галилея и Ньютона. Перефразируя одну известную фразу: в современном мире физик – это больше чем физик.

Олег Носков