Известно, что писатели-фантасты каким-то образом могут предвосхищать будущее. Так, самолеты, подводные лодки, космические корабли, лазеры, атомные бомбы, всемирные коммуникационные сети появились на страницах научно-фантастических романов и повестей еще до того, как эти вещи были созданы в реальности. Но ведь научная фантастика и в наши дни никуда не делась. Появились новые сюжеты, новые образы и новые воображаемые штуковины, не снившиеся даже Жюлю Верну. Как быть с этим: неужели некоторые вещи из современных фантастических произведений также способны воплотиться в жизнь через какое-то время?

Известный американский физик-теоретик (японского происхождения), один из авторов теории струн – Митио Каку – попытался дать ответ на этот вопрос в своей увлекательной книге «Физика невозможного». «Как физик я твердо усвоил, что «невозможное» очень часто относительно», - указывает он во введении. Ведь когда-то вполне авторитетные ученые заявляли, что радиосвязь невозможна, что аппарат тяжелее воздуха летать не сможет, что рентгеновские лучи – это мистификация…

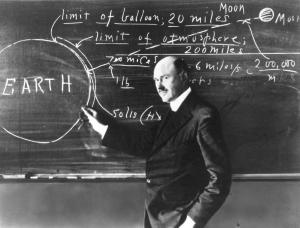

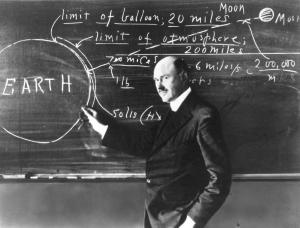

Митио Каку приводит один впечатляющий пример. Так, в 1920-х годах основатель ракетной техники Роберт Годдард подвергался всяческим насмешкам. Считалось, что ракеты не способны подняться в космос, поэтому его эксперименты в этой области объявляли «чудачеством». New York Times о нем писала так:

«Профессор Годдард даже не знает взаимосвязи между действием и противодействием и не понимает, что для получения реакции нужно что-нибудь получше вакуума. Похоже, ему не хватает элементарных знаний, которыми каждый день оперируют школьники».

Общий вывод был таким – в космосе ракеты летать не могут, поскольку в условиях вакуума им не от чего отталкиваться. Именно так в то время понимали природу реактивного движения. Создание атомной бомбы, напоминает Митио Каку, когда-то тоже считали невозможным.

Общий вывод был таким – в космосе ракеты летать не могут, поскольку в условиях вакуума им не от чего отталкиваться. Именно так в то время понимали природу реактивного движения. Создание атомной бомбы, напоминает Митио Каку, когда-то тоже считали невозможным.

Получается, что некоторые фантастические технологии кажутся нам невозможными не в силу нашего глубокого понимания законов природы, а, скорее, наоборот, - в силу ограниченности. И по мере углубления познания фантастическое может стать явью. В этой связи автор книги разделяет все «невозможные» технологии на три класса. К первому классу он отнес то, что не противоречит открытым на сегодняшний день законам природы. Такие технологии, считает Митио Каку, могут появиться уже в текущем столетии. Ко второму классу он отнес технологии, которые лишь недавно обозначились на переднем крае наших представлений о физическом мире. Их реализация может растянуться на тысячи лет. Наконец, к третьему классу он отнес то, что нарушает наши представления о физических законах. И если однажды подобные вещи окажутся возможными, то это будет означать фундаментальный сдвиг наших представлений о физике как науке.

Нас здесь больше всего интересуют технологии первого класса, поскольку их можно уже рассматривать с практической точки зрения – примерно так, как в 1920-е годы рассматривали космические ракеты. И в этом плане «пророчества» современных писателей-фантастов вполне могут сомкнуться с творчеством инженеров и технологов.

Одна из таких технологий – это так называемое защитное силовое поле. Думаю, многие из нас видели такую штуковину в голливудских фантастических лентах. Техника инопланетных захватчиков там нередко защищена таинственным прозрачным экраном, непроницаемым для вражеских ракет и снарядов. Так, гигантский инопланетный корабль из «Дня Независимости» оказывается совершенно неуязвимым от ударов со стороны военной техники землян. Ужасные треножники из «Войны миров» Стивена Спилберга также защищены невидимым силовым полем, из-за чего усилия американской армии сдержать их натиск оказываются тщетными. Кажется, будто фантасты показали какое-то волшебство, вроде того, которое оберегает заговоренных героев из старых народных сказок. Но нет. Митио Каку доступно объясняет, что защитное силовое поле – это отнюдь не магическое, а вполне физическое средство защиты. Причем, человечество уже на подходе к его созданию.

«Хотя защитные поля в научной фантастике и не подчиняются известным законам физики, все же существуют лазейки, которые в будущем, вероятно, сделают создание силового поля возможным», - пишет он. По его мнению, имитировать свойства силового поля может плазма – это так называемое «четвертое состояние вещества» (помимо твердого, жидкого и газообразного).

В 1995 году для сварки металлов с помощью электронного луча в Брукхейвенской национальной лаборатории (Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк) было создано специальное устройство – плазменное окно, нагревающее газ до температуры 6500 градусов Цельсия. На основе данного устройства, считает Митио Каку, вполне можно создать невидимый щит, способный защитить от ракет и снарядов. Температуры плазмы достаточно для того, чтобы в ней испарялись любые объекты, в том числе и металлические. Правда, с точки зрения ученого, для большей надежности здесь понадобится многослойная защита.

Структура силового поля в общих чертах должна выглядеть так. Верхний слой – сверхзаряженное плазменное окно, разогретое до температуры, способной испарять металлы. Второй слой – завеса из высокоэнергетических лазерных лучей. Она создает пространственную решетку, эффективно испаряющую проходящие через нее объекты. За лазерной завесой находится тончайшая высокопрочная мембрана из углеродных нанотрубок. Нанотрубки во много раз прочнее стали. Если в будущем ученым удастся сплести из них пространственную сеть, то получится защитный экран, способный отразить большинство объектов. Этот экран также будет невидим, поскольку толщина нанотрубки не превышает толщину атома. Но этого еще недостаточно, считает Митио Каку. Необходимо еще защититься от лазерного оружия. Для этого надо научиться изменять оптические свойства экранов, что, теоретически, считается вполне возможным. Таким образом, мы получим защитное силовое поле, непроницаемое практически для всех видов оружия.

Еще одна фантастическая технология – невидимость. К этому средству частенько прибегают герои волшебных сказок. Однако и фантасты не оставляют данное качество в стороне. Самый известный сюжет на эту тему создал Герберт Уэллс, автор «Человека-Невидимки». В голливудских фантастических лентах невидимостью обладают агрессивные инопланетные гости, такие, как зловещий персонаж из «Хищника». По мнению Митио Каку, феномен невидимости может получить объяснение в теории света и атомной теории строения вещества. Согласно уравнениям Максвелла, невидимость возникает на атомном уровне. Возможно, самым многообещающим материалом на этот счет является экзотический «метаматериал». Не исключено, полагает Митио Каку, что когда-нибудь он на самом деле позволить объектам стать невидимыми.

«Забавно, но когда-то, - пишет ученый, - существование метаматериалов также считалось невозможным, поскольку они нарушают законы оптики. Но в 2006 г. исследователи из Университета Дьюка в Дарэме (штат Северная Каролина) и Имперского колледжа в Лондоне успешно опровергли это общепринятое мнение и при помощи метаматериалов сделали объект невидимым для микроволнового излучения. Препятствий на этом пути пока хватает, но впервые в истории у человечества появилась методика, позволяющая делать обычные объекты невидимыми».

Хотя, как признаются сами разработчики, это произойдет не скоро.

Наконец, нельзя не упомянуть и самый распространенный атрибут фантастических звездных войн – смертоносное лучевое оружие. Оно представлено в самых разных вариантах: от лучевых мечей и бластеров - до громадных лучевых пушек, способных разнести в клочья целую планету. Впору задаться вопросом: почему у нас до сих пор нет такого оружия (учитывая, что лазеры были изобретены еще в прошлом веке)? «Простой ответ на этот вопрос заключается в отсутствии у нас портативных источников энергии достаточной мощности. Это не пустяк. Для лучевого оружия потребовались бы миниатюрные батареи размером с ладонь, но соответствующие при этом по мощности громадной электростанции», - объясняет Митио Каку. Есть и другая проблема, отмечает он. Она заключается в стабильности излучающего вещества, или рабочего тела. «Теоретически, - читаем мы, - количество энергии, которое можно закачать в лазер, ничем не ограничено. Но проблема в том, что рабочее тело ручного лазерного пистолета оказалось бы нестабильным».

При нынешнем уровне техники такое оружие кажется невозможным. Но в теории выход все-таки есть. «Возможно, - размышляет Митио Каку, - с применением нанотехнологий мы сможем когда-нибудь создать миниатюрные батареи, способные хранить или генерировать энергию, которой хватило бы для создания мощных всплесков — необходимого атрибута ручного лазерного оружия». Ученый обращает внимание на то, что нанотехнологии пребывают пока еще в зачаточном состоянии. Поэтому совсем нельзя исключать, что ближе к следующему столетию у нас появятся миниатюрные батареи для хранения огромного количества энергии.

Интересно его замечание насчет лучевых мечей, на которых сражаются герои «Звездных войн». Как мы понимаем, свет не может резко обрываться в пространстве. Зато такое возможно в случае с плазмой. Так что плазменные мечи – совсем не фантастика. Такой меч считает Митио Каку, способен резать и сталь. Собственно, в данном случае даже не принципиально, насколько совместимы с реальностью перечисленные фантастические штуковины. Важно то, что на этом пути мы начинает и дальше углубляться в познание природы. Фантастика только разжигает интерес к научному поиску. И в наши дни, в принципе, происходит примерно то же самое, что происходило сто лет назад, когда молодые исследователи мечтали о космических полетах и стремились делать ракеты. Результаты, как мы знаем, оправдали это увлечение. Возможно, то же самое произойдет и с нынешними увлечениями фантастикой. Но только не сейчас, а где-нибудь полвека спустя.

Сергей Исаев

Туристы могут спланировать поход на один или несколько дней в зависимости от протяженности маршрута и уровня своей подготовки. Карта позволяет легко определить свое местоположение, двигаться в заданном направлении, выбрать место для стоянки или ночевки, наметить посещение достопримечательностей. В основе карты использована трехмерная модель рельефа с горизонталями, что дает лучшее представление о местности. Предварительно загрузив карту в смартфон или планшет c помощью бесплатного приложения CarryMap, пользователь получает современное автономное средство для навигации в полевых, походных условиях, независимо от подключения к интернету. Он может сохранять информацию и фотографии о путевых точках, записывать трек и многое другое.

Туристы могут спланировать поход на один или несколько дней в зависимости от протяженности маршрута и уровня своей подготовки. Карта позволяет легко определить свое местоположение, двигаться в заданном направлении, выбрать место для стоянки или ночевки, наметить посещение достопримечательностей. В основе карты использована трехмерная модель рельефа с горизонталями, что дает лучшее представление о местности. Предварительно загрузив карту в смартфон или планшет c помощью бесплатного приложения CarryMap, пользователь получает современное автономное средство для навигации в полевых, походных условиях, независимо от подключения к интернету. Он может сохранять информацию и фотографии о путевых точках, записывать трек и многое другое.