В поисках универсального первообраза

«Мне дух земли родней, желанней / Благодаря его влиянью я рвусь вперед, как во хмелю» - эти строки из бессмертного творения Гёте о докторе Фаусте в какой-то мере отражают общий настрой немецких естествоиспытателей, живших на рубеже XVIII – XIX веков. Примечательно, что дух ренессансной натурфилософии задержался в Германии на пару столетий, найдя себе открытое выражение как в отвлеченных философских трудах, так и в работах тогдашних натуралистов. Более того, именно здесь вызревала мощнейшая реакция на торжество механицизма и рационализма, которые в названный период определяли пути развития не только науки, но и всей западной цивилизации.

В наши дни уже плохо понимают необычную коллизию, возникшую в интеллектуальной среде благодаря убедительной победе современной науки, отринувшей старую натурфилософию. Естествознание классической эпохи принято называть «аналитическим», намекая тем самым на характерный метод познания, когда объект исследования разбирался на отдельные «винтики» и рассматривался по частям. Целое в этой картине утрачивало свое значение, отходило на задний план и фактически никак не определяло понимания сущности вещей. Исследователь, взявший на вооружение принципы точной науки, не рассматривал природные объекты в их связи с единым целым. Точнее, его это единство почти никак не интересовало. В XVIII веке такой подход к объекту считался прогрессивным, и его сторонники (как это часто бывает) даже во многом перегнули палку, воспринимая природу как безжизненную механическую конструкцию, постигаемую через рассмотрение ее составных частей.

Реакция на эту крайность не заставила себя ждать. В частности, немецкие натуралисты не скрывали своего романтического отношения к природе, усматривая в ней наличие жизненных и творческих сил. Этот взгляд может показать архаичным, но именно он, как ни странно, во многом предвосхитил современные тенденции в естествознании, определившие характер научной мысли XX столетия.

Труды Гёте в этом плане особенно показательны. В то время увлечение естественными науками было для образованных людей в порядке вещей. Но есть один принципиальный момент, касающийся самих истоков этой жажды познания.

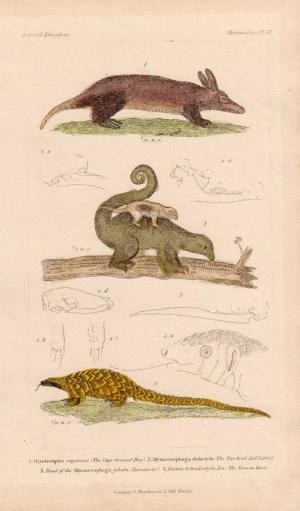

Гёте, как и его единомышленники, не ограничивался сбором и анализом фактов. Факты и аналитика для него – не главное. Скрупулезно сопоставляя кости различных животных, он пытается увидеть то, что недоступно взору обычного ученого-эмпирика – он пытается увидеть единый план строения живых существ. Гёте стремится проникнуть в святая святых – узреть общий замысел творения, разгадать основную тайну природы. Причем, он совсем не скрывал своих мотивов, заявляя о них прямо и недвусмысленно.

Мы не можем сказать, будто это была всего лишь причуда отдельно взятого поэта, увлекшегося естествознанием. Как я заметил выше, в трудах Гёте отразилась целая тенденция, имеющая далеко идущие последствия для науки. Немецкий поэт был не одинок в своих романтических изысканиях. По сути, так зарождалось эволюционистское направление в естествознании, без чего сегодня невозможно представить науки о природе вообще. Мы отчетливо видим, на какой идейной почве зарождался эволюционизм, какие принципы были поставлены здесь по главу угла и главное – какое отношение имел эволюционизм к познанию как таковому, откуда взялась эта идея и для чего её с таким пылом утверждали и отстаивали в научных баталиях.

К сожалению, эта предыстория уже не воспринимается как что-то принципиально важное. После триумфальной победы дарвинизма его предшественники остались в тени знаменитого английского ученого. Однако нужно понимать, что именно они формировали ту идейную атмосферу, благодаря которой теория Дарвина получила такой оглушительный успех. Без их «подготовительной работы» на нее мало бы кто обратил внимание. Не без стараний таких натуралистов, как Гёте, тема происхождения видов получила «прописку» в академическом сообществе. В противном случае она была бы отринута «строгими» учеными как явный пережиток старой натурфилософии.

К слову, понятие эволюции в его нынешнем значении утвердилось только после Дарвина. Во времена Гёте (то есть в первой половине XIX столетия) под эволюцией обычно понимали индивидуальное развитие живого существа – от эмбриона к взрослому организму. В трудах натуралистов того времени вы не найдете дотошно составленных эволюционных родословных, не найдете никаких «прогулок с динозаврами» и прочих углублений в доисторические эпохи (чем сегодня неизменно сопровождаются картины становления жизни на Земле). Ученые того времени не оперировали с такой легкостью миллионами и миллиардами лет, как это принято в наши дни. Всё только-только начиналось.

К слову, понятие эволюции в его нынешнем значении утвердилось только после Дарвина. Во времена Гёте (то есть в первой половине XIX столетия) под эволюцией обычно понимали индивидуальное развитие живого существа – от эмбриона к взрослому организму. В трудах натуралистов того времени вы не найдете дотошно составленных эволюционных родословных, не найдете никаких «прогулок с динозаврами» и прочих углублений в доисторические эпохи (чем сегодня неизменно сопровождаются картины становления жизни на Земле). Ученые того времени не оперировали с такой легкостью миллионами и миллиардами лет, как это принято в наши дни. Всё только-только начиналось.

Задача, которую ставили перед собой предшественники Дарвина – обосновать саму возможность трансформации живых существ. Условно говоря, обосновать возможность превращения гипотетического бегемота в гипотетического слона. В качестве обоснования таких трансформаций как раз и выступал единый план строения всех живых существ. Его как будто угадывали при сопоставлении скелетов различных животных. Сторонники эволюции были уверены в том, что единый план существует, а раз так, значит, превращения возможны и могут укладываться в логику естественных процессов, нисколько не противореча законам природы.

Гёте в некоторых отношениях шел еще дальше своих коллег-единомышленников, пытаясь стереть границу между животным и человеком. О том, что человек имеет анатомическое сходство с обезьяной, говорили уже тогда, задолго до Дарвина. Но не всем хватало смелости поставить разумное существо в один ряд с неразумными тварями. Объективной преградой к подобному допущению служил один факт – отсутствие у человека межчелюстной кости, явно присутствующей у прочих млекопитающих. Гёте попытался дать тому собственные пояснения. Он доказывает наличие таковой кости и у человека (точнее, следы её былого присутствия), тем самым обосновывая возможность (давайте вдумаемся в это!) родства между обезьяной и человеком.

С позиции наших дней такой взгляд оценивается не иначе, как «прогрессивный». Но во времена Гёте всё было совершенно по-другому. Тон в науке о жизни задавали мыслители иного плана. Самым влиятельным авторитетом тогда был великий французский натуралист Жорж Кювье, который для биологов играл примерно такую же роль, какую Ньютон играл для физиков. Кювье, прекрасно владевший немецким языком, очень высоко оценивал немецкую систему образования, ставя её выше французской. Однако при этом он укорял некоторых немецких натуралистов в том, что они тянут науку назад, пытаясь возродить давно уже устаревшую натурфилософию с её пантеистическим взглядом на мир. Гёте принадлежал как раз к этому «лагерю», и подобный упрек со стороны знаменитого французского ученого не мог остаться без ответа. Он, безусловно, признавал научные заслуги Кювье, но совсем не разделял его неприятия тех идей, которые провозглашали первые эволюционисты. То, в чем Кювье видел пережиток прошлого, для Гёте как раз являлось признаком прогресса.

Столкновение указанных позиций вылилось в знаменитую дискуссию между Жоржем Кювье и его коллегой Жоффруа де Сент-Илером. Дискуссия состоялась в стенах французской Академии весной 1830 года. Причем, что характерно, она приняла открытый, публичный характер (что для тех времен было не типично). Гёте внимательно следил за этим событием, вызвавшим с его стороны куда больше внимания и переживаний, чем бурные социальные протесты, охватившие Францию в том же году. Итог дискуссии стал для него неутешительным. Победу признали за Кювье, доказавшим несостоятельность идеи единого плана строения живых существ (именно за неё ратовал Сент-Илер, единомышленник Гёте).

Кювье, по признанию самого Гёте, стремился к точному описанию объектов, к освоению обширного материала. Сент-Илер, напротив, «в тиши трудится над аналогиями существ и таинственным родством их». Первый движется от одиночного к целому. Второй хранит целое в своем «внутреннем сознании» и живет в убеждении, что «одиночное может постепенно развиться из него». Для Кювье отвлеченные рассуждения о происхождении и трансформации видов как раз и были явным пережитком натурфилософии. Однако, несмотря на убедительность выдвинутых им аргументов, его победа в дискуссии не поставила точку в этом вопросе. Мало того, дискуссия, будучи публичной, только подхлестнула интерес к указанной теме. Тридцать лет спустя она вспыхнула с новой силой, завершившись на этот раз триумфом эволюционизма. Гёте не дожил до этого времени (он умер в один год с Кювье), хотя, судя по его высказываниям, он нисколько не терял надежды именно на такой исход.

Впрочем, не стоит думать, будто для него был принципиально важен какой-то реванш. Он признавал необходимость (и даже неизбежность) обоих подходов к исследованию природы. И, тем не менее, случилось так, что именно противники эволюции попали со временем в число реакционеров и противников научного прогресса (куда ненароком угодил и сам Кювье).

Олег Носков

- Подробнее о В поисках универсального первообраза

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии