Вселенная внутри нас

Без преувеличений можно сказать, что открытие генных сетей стало для медицины таким же революционным событием, каким было когда-то открытие Уильямом Гарвеем системы кровообращения. А каждая революция, как мы знаем, неизбежно ведет нас к принципиально новым практикам. В свое время европейская медицина - благодаря указанным открытиям - отказалась от методов лечения, которые были приняты еще со времен Галена. И если спроецировать новейшие достижения на ближайшее будущее, то вполне можно ожидать аналогичного по смыслу кардинального пересмотра устоявшихся подходов к лечению больных.

Разумеется, я высказываю здесь мнение непрофессионала. Тем не менее, обобщая исторический опыт, такой вывод напрашивается сам собой. В какой-то мере его подтверждает довольно интересная дискуссия между учеными-медиками, состоявшаяся в рамках Академического саммита по ревматологии, который прошел в ноябре этого года в Новосибирске. Напомню, что ревматология – одна из немногих медицинских специальностей, находящихся на «переднем крае» научных открытий. Как раз ревматологи начали двадцать лет назад активно применять генно-инженерные биологические препараты, что само по себе считается знаковым событием для современной медицины. Да и сам этот тесный «союз» с генетикой дает специалистам полное право говорить о передовом уровне используемых ими методик.

Не удивительно, что успехи в области таргетной терапии воодушевили определенную часть ученых-медиков. По сути, с каждым новым открытием наука снимает покровы тайн с человеческого организма. Открытие генных сетей стало подобным открытию целой вселенной, неожиданно оказавшейся перед взором ученого. Здесь вполне может показаться, что наш разум сумел, наконец, проникнуть в святая святых человеческой природы. Казалось бы, осталось сделать всего лишь один шаг, чтобы окончательно овладеть теми процессами, которые влияют на возникновения опасных заболеваний. Нет, пока мы еще не говорим об абсолютном всесилии науки, однако перед нашим мысленным взором уже сейчас появляются волнующие горизонты, о которых не могли помыслить даже знаменитые маги позднего средневековья. Живи Парацельс в наше время, он наверняка бы возликовал и протрубил о начале победы над смертью. Как ни странно, но современная медицина последовательно воплощает давнюю (и в чем-то – безумную) мечту магов Ренессанса.

В нашу эпоху, конечно, не принято облекать свои мысли в философские термины пятисотлетней давности. Ученые-медики используют теперь терминологию узких специалистов, тем не менее, само существо проблемы от этого почти не меняется.

«Наступает ли то время, когда мы можем в своей клинической практике методами геномной медицины блокировать функцию ненужных для нас генов, или пока это всё – просто фантазия?» - с такого вопроса заместитель руководителя по научной и клинической работе НИИКЭЛ Максим Королев открыл упомянутую дискуссию.

Примечательно, что этот вопрос невольно вскрыл чисто философские аспекты проблемы. И потому ответы на него были во многом философскими. Данное обстоятельство не может не радовать. К сожалению, случилось так, что с определенных пор все «вечные темы» передали гуманитариям, в то время как представители точных и естественных наук стараются сторониться таких тем, выступая в роли этаких бесстрастных технократов. Однако, как выяснилось в ходе дискуссии, вопрос использования геномного редактирования в отношении человеческого организма – это не только вопрос технологий. Это еще и вопрос этики. И самое главное, выяснилось, что эта этическая компонента далеко не безразлична нашим ученым-медикам. Потому и дискуссия получилась самой настоящей, где столкнулись (как во всякой нормальной дискуссии) совершенно разные позиции.

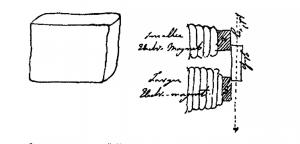

Как сказал научный руководитель НИИКЭЛ академик Владимир Коненков: «В ответе на такой вопрос необходимо понять, кто ты есть. Или ты ученый, который стремится побыстрее это дело реализовать. Или ты врач, который опасается неизведанных последствий. Моя позиция – средняя. Идея эта хороша, но от внедрения она далека. Это мое убеждение. Мы все видели, насколько сложны генные сети. И вот представьте: мы с вами приходим со своими «ножницами», вырезаем какую-то структуру, заменяем её на другую, синтезированную нами. Теоретически это все кажется нам верным. Но сеть – подобно паутине – начинает колебаться и вибрировать, и еще непонятно, какие будут последствия. Как врач я вижу, что клиническая апробация всех этих исследований еще достаточно далека от завершения».

По мнению Владимира Коненкова, редактирование генома стало модной темой. Тем не менее, все лаборатории, которые применяют подобные методы в отношении человека, дают себе отчет в том, что это может привести к каким-то неизведанным эффектам. Поэтому, считает ученый, здесь нужно идти вперед, но идти медленно и с оглядкой. И основные работы необходимо вести в сфере экспериментальной медицины – на животных и на моделях, с наблюдением отдаленных результатов. На его взгляд, когда мы говорим о редактировании генома, мы вторгаемся в сферу «очень высокую и очень опасную». Он провел параллели с ядерной физикой, когда в результате научных «шуток» с атомным ядром появилось ядерное оружие.

Интересно, что в ходе дискуссии прозвучало даже такое выражение: «Вмешательство в геном – это прерогатива Бога». В то же время любой из нас прекрасно знает, что на протяжении нескольких столетий человек упорно претендует на место Творца. В принципе, история европейской науки – это (по большому счету) история снятия разного рода религиозных и этических ограничений во всех сферах, касающихся познания живой природы. Когда-то исследования в области анатомии и эмбриологии воспринимались как самая настоящая черная магия, и не каждый естествоиспытатель готов был перешагнуть через запреты. С тех пор наши взгляды сильно поменялись, и сегодня каких-либо психологических и моральных ограничений к проведению подобных экспериментов уже не существует.

В то же время, как заметил научный руководитель ФИЦ ИЦиГ СО РАН академик Николай Колчанов, исследователь, дерзнувший ставить самые смелые эксперименты, бывает движим вполне благородными побуждениями. Но, как показывает история, иногда даже такие побуждения приводят на грань катастрофы.

Как мы понимаем, перед медициной стоит теперь принципиальный вопрос: двигаться ли последовательно в сторону таргетной терапии, или все же стоит нажать на «красную кнопку перезагрузки»? Надо сказать, что в отношении геномного редактирования раздавались довольно скептические высказывания в стиле: теоретически это интересно, но к практике это не имеет никакого отношения. Иными словами, если начать редактировать все гены, то такая работа грозит превратиться в дурную бесконечность - без всякого приемлемого практического результата. Как пошутил один из участников: «Человечеству осталось жить на Земле пять миллиардов лет, и если мы сейчас с вами всё узнаем, то что будут люди делать в эти оставшиеся пять миллиардов лет?».

Специфику текущего момента емко отразили в одном замечании. Обычно медики сталкиваются с проблемой из-за недостатка данных. Теперь же данных получается так много, что возникают неизбежные путаницы в анализе. Отсюда вытекает вопрос: есть ли возможность найти какую-то золотую середину, чтобы у медиков была вся необходимая полнота картины, и в то же время им не пришлось увязнуть в лавине информации? Здесь, безусловно, придется ставить на пути у этого информационного потока какие-то «фильтры». Но какие? Вопрос о «фильтрах» не столь уж простой, и на этот счет мнения в аудитории также разделились.

Самое интересное, что в ходе обсуждения этой проблемы ученые неожиданно вышли на другую чисто этическую тему: что важнее для медицинской науки – человек как биологический вид или же отдельные индивиды с их конкретными заболеваниями? По этому вопросу позиции опять же разделились, причем, диаметральным образом.

В общем, дискуссия четко показала, что «чистый технократизм» сам по себе в медицинской науке окончательно ничего не решает. Выбор пути развития врачебных методик – это нередко сугубо нравственный выбор, осмысливаемый исключительно на философском уровне. На мой взгляд, было бы принципиально важно уделять таким дискуссиям большее внимание. В конце концов, как раз в таких спорах определялись пути развития самой науки.

Олег Носков

- Подробнее о Вселенная внутри нас

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии