Современная наука во многом похожа на индустрию. Многомиллионные инвестиции на «входе», терабайты информации, обработать которую по силам лишь суперкомпьютерам, – на «выходе». Над решением научных задач трудятся группы исследователей, состоящие из десятков, а то и сотен человек (часто – имеющих весьма различную специализацию), а экспериментальная работа порой больше напоминает производственный конвейер, а не творчество. А само понятие «научный работник» сегодня относится к довольно многочисленной социальной группе.

Да и было бы странно, если бы наука не менялась вместе с развитием человечества в целом.

Но не стоит забывать слова английского ученого Роберта Бёртона (позже их приписали Ньютону): «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов». И в основе многих сегодняшних блестящих результатов лежат открытия ученых прошлых веков.

Тех, кому часто приходилось работать в одиночку, имея в распоряжении минимум аппаратуры, проводя расчеты на бумаге с помощью логарифмической линейки. Их эксперименты не могли похвастать масштабностью, но они были не менее смелыми и, при всей своей простоте, изящными и убедительными. Предлагаем вспомнить о некоторых из них. А начнем с Уильяма Гарвея, человека, объяснившего, как на самом деле работает сердце.

Сын английского купца в самом конце XVI века успешно заканчивает Королевский колледж Кембриджского университета и, став обладателем степени бакалавра по медицине, отправился повышать квалификацию в Падуанский университет, считавшийся тогда самой престижной медицинской школой Европы. Не удивительно, что с такой подготовкой Гарвей делает успешную карьеру врача. Дважды в неделю ведет прием в одной из лучших в то время больниц Лондона – лечебнице св. Варфоломея, а параллельно имеет постоянно растущую частную практику. Но в историю он вошел, прежде всего, не как блестящий врач (каковым он и был), а как ученый, один из основоположников физиологии и эмбриологии.

Главным объектом его научного интереса становится сердце. Для этого он постоянно вскрывает различных животных – собак, свиней, лягушек и крабов. Регулярно посещает анатомический театр, где будущие врачи на трупах постигали устройство человеческого организма. Ловит креветок, обитавших тогда в водах Темзы и имевших прозрачное тело, что позволяло наблюдать как работает сердце в живых организмах.

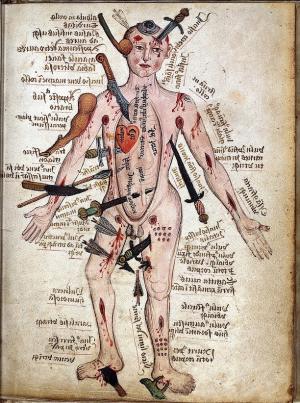

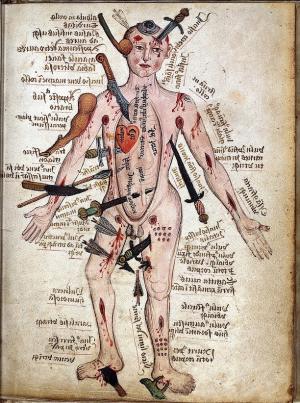

В медицине позднего Средневековья преобладала точка зрения Клавдия Галена (знаменитого врачевателя императоров и гладиаторов Римской империи) о том, что в организме есть два вида крови и для каждого существует своя сосудистая система. Одна состоит из печени и вен, а вторая – из сердца и артерий. Единственное место, где эти две разные системы сходятся друг с другом, утверждал римлянин, – сердце. Там, по его мнению, происходит насыщение венозной крови пневмой (воздухом), благодаря неким мельчайшим протокам между двумя частями сердца.

«Чем больше Гарвей наблюдал за сердцами еще живых и мертвых организмов, тем сильнее сомневался в правоте системы Галена. Но, понимая, что устоявшиеся авторитеты подвергать сомнению чревато неприятностями, окружающим он объяснял найденные несоответствия тем, что со времен Галена человеческая природа, вероятно, могла измениться. И продолжал свои исследования.

«Чем больше Гарвей наблюдал за сердцами еще живых и мертвых организмов, тем сильнее сомневался в правоте системы Галена. Но, понимая, что устоявшиеся авторитеты подвергать сомнению чревато неприятностями, окружающим он объяснял найденные несоответствия тем, что со времен Галена человеческая природа, вероятно, могла измениться. И продолжал свои исследования.

Он обнаружил, что при наблюдении за работой сердца in vivo, два основных движения сердечной мышцы – систола (сердце сжимается) и диастола (сердце расширяется) – практически неразличимы. «Я не мог понять, когда и где происходит расширение и сжатие, по причине большой частоты движения, которое у многих животных происходит со скоростью блеснувшей молнии… Вдруг все меняется местами, и создается впечатление, что движения переходят одно в другое и становятся неразличимы», – писал он.

Но Гарвей, как и положено ученому, воспринимал проблему не как непреодолимый барьер, а как задачу, требующую решения. Сердце движется слишком быстро для наблюдателя – значит, надо его замедлить. Сначала он стал изучать работу сердца у холоднокровных животных – рыб и рептилий. Их сердцебиение замедляется при охлаждении. Затем Гарвей обнаружил, что у теплокровных организмов происходит то же самое, но в предсмертном состоянии.

Постепенно принципы работы этого жизненно важного органа становились все понятнее и понятнее для исследователя. В частности, он смог поставить точку в споре между сторонниками Галена и его первыми критиками, утверждавшими, что никаких микроскопических проток между правой и левой долями сердца нет. Гарвей вскрыл сердце быка и, налив воду в его правую часть, показал, что в левую часть она не попадает.

Далее он поставил под сомнение и другой тезис Галена, о том, что кровь приводится в движение расширением сердечной мышцы («оживляемой попавшей в нее очередной порцией жизненного духа»). Это противоречило тому, что наблюдал Гарвей: при сжатии во время систолического цикла сердце становится бледнее, словно кровь покидает его, а вот стенки артерии, напротив, расширяются. Отсюда врач делал вывод – сердце своими сжатиями приводит в движение кровеносную систему, действуя по принципу насоса.

Однажды, проводя вскрытие, он нажал пальцем на левый желудочек, тот расширился и наполнился кровью, а ушко над ним сократилось. А мгновение спустя желудочек самопроизвольно сократился сам, вытолкнув кровь из камеры в артерию. То же самое произошло и с правой частью сердца. «Эти два движения – одно желудочка, а другое ушка – происходят последовательно, но таким образом, что между ними сохраняется определенная гармония, причем в каждый момент времени обнаруживается только одно движение», – пишет он в своем журнале наблюдений.

Для полноты картины отметим, что Гарвей не считал, что у сердца только одно предназначение – гонять кровь по сосудам. В духе своего времени, он полагал, что в теле происходят не только физические процессы, и определял сердце как «солнце микрокосмоса (организма)», а кровь – как духовную субстанцию, «инструмент небес». Однако этот некоторый мистицизм не мешал его исследованиям.

«Придает ли сердце ускорение крови, распределяя ее по телу, или добавляет ей что-то еще, например, тепло, дух, совершенство, – это вопрос будущего, который должен решаться на другой почве», – писал Гарвей, а сам сосредотачивался на наблюдениях за работой сердца.

Цитата выше – из работы Гарвея «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных» (Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus), опубликованной в 1628 году во Франкфурте. Небольшая по объему, она подвела итог двум десятилетиям его работы и представила экспериментальные доказательства сформулированной автором теории кровообращения. Эксперименты, описанные Гарвеем, довольно просты для воспроизведения, но при этом весьма убедительны и элегантны.

Показав наличие клапанов между левым желудочком и аортой, Гарвей доказывает: кровь по артериям может двигаться только в одном направлении, от сердца. Затем, вводя в вены длинный зонд, он убедился, что и по венам кровь двигается только в одном направлении, от органов к сердцу.

Что же происходит в самом сердце. Выше говорилось, как Гарвей доказал отсутствие «проток» в перегородке между частями сердца. Вместо этого он заговорил о легочной циркуляции крови. Эта идея высказывалась и ранее. Но ему первому удалось ответить на главный вопрос: если правая часть сердца прокачивает кровь в легкие, откуда потом она через левую часть сердца поступает в органы, то что происходит с артериальной кровью, когда она прибывает в пункт своего назначения, и откуда постоянно берется венозная кровь.

«По Галену» все объяснялось довольно просто: оба вида крови образуются из нашей пищи, а расходуются на рост и движения тела. Измерив величину систолического объёма, частоту сокращений сердца и общее количество крови в теле овцы, Гарвей доказал, что за 2 минуты вся кровь должна пройти через сердце, а в течение 30 минут через него проходит количество крови, равное весу животного. Отсюда следовало, что, вопреки утверждениям Галена о поступлении к сердцу всё новых и новых потоков крови от вырабатывающих её органов, кровь возвращается к сердцу по замкнутому циклу.

«По Галену» все объяснялось довольно просто: оба вида крови образуются из нашей пищи, а расходуются на рост и движения тела. Измерив величину систолического объёма, частоту сокращений сердца и общее количество крови в теле овцы, Гарвей доказал, что за 2 минуты вся кровь должна пройти через сердце, а в течение 30 минут через него проходит количество крови, равное весу животного. Отсюда следовало, что, вопреки утверждениям Галена о поступлении к сердцу всё новых и новых потоков крови от вырабатывающих её органов, кровь возвращается к сердцу по замкнутому циклу.

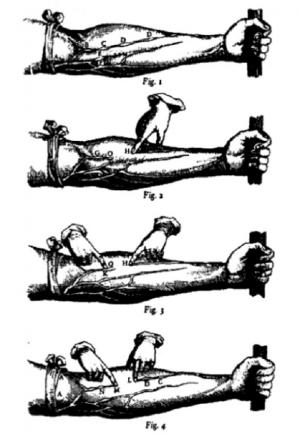

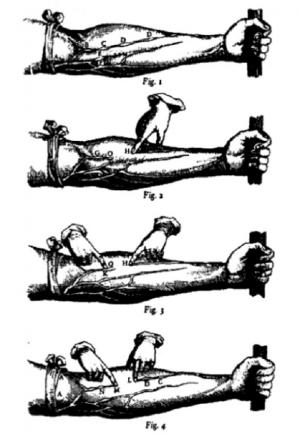

Далее он предложил всем сомневающимся самим убедиться в его правоте. Плотно перевяжите верхнюю часть руки, писал Гарвей. Выше повязки, в той части, что направлена к сердцу, артерия надуется, а ниже, по направлению к кисти, набухания не произойдет. В то же время кровь в венах ниже повязки, столкнувшись с препятствием, приведет к их напряжению, а вены выше повязки станут мягкими.

Несмотря на то, что опыты Гарвея было не трудно воспроизвести, а его аргументация была очевидна и логична, он столкнулся со шквальной критикой со стороны приверженцев Галена. По его собственному определению, оппоненты напоминали ему «злобных собак» и утешало лишь то, что «они не кусались, не могли заразить своими насмешками и не по их зубам были кости и мясо истины».

Но время расставило все по своим местам. Еще при жизни Гарвея его правоту признали такие авторитетные ученые, как Декарт и Жан Пеке. Ему удалось сначала получить покровительство и поддержку в изысканиях со стороны короля Карла I, который назначил его своим лейб-медиком в 1631 году, а затем – пережить смутные годы гражданской войны в Англии, когда его царственный покровитель был казнен, и уже при Кромвеле завершить работу по эмбриональному развитию беспозвоночных и позвоночных животных, ставшую мощным стимулом к развитию теоретического и практического акушерства.

Ну а эксперимент с рукой, описанный Гарвеем, легко воспроизвести даже в домашних условиях, в качестве иллюстрации для объяснения подрастающему поколению, как работает наша кровеносная система.

Артём Груздев