В 2018 году стало известно, что запуск к МКС российского модуля «Наука» в очередной раз переносится. Также сдвинулись сроки запуска главной космической обсерватории 2020-х годов «Джеймс Уэбб» и пилотируемого корабля Dragon V2. Два больших проекта Роскосмоса, ядерная энергодвигательная установка и пилотируемый корабль «Федерация» тоже явно не укладываются в сроки. Попытаемся посмотреть на космические долгострои и понять, почему же так получается.

Простого ответа на этот вопрос, однако, нет. Многократные задержки и неудачи случались с проектами, которые в итоге оборачивались феноменальным успехом («Хаббл» и первая ракета Илона Маска, Falcon 1), и с программами, которые заканчивались ничем (советский лунный проект). Участие военных, ученых или бизнеса тоже само по себе не давало никаких гарантий: все выбивались из графиков, все не укладывались в сметы и у всех что-то ломалось, сгорало или взрывалось на старте.

Первая причина: что-то не так на земле

Разного рода неприятности ранжируются по шкале «нештатная ситуация» — «авария» — «катастрофа». Все это задерживает работу над любым космическим проектом, причем задержка может достигать нескольких лет даже в случае с нештатной ситуацией, когда еще нет ни жертв, ни масштабных разрушений.

Ошибка при сборке измерительного прибора привела к необходимости изготовить для телескопа «Хаббл» специальные «очки», систему COSTAR.

Ошибка при сборке измерительного прибора привела к необходимости изготовить для телескопа «Хаббл» специальные «очки», систему COSTAR.

На Земле криво отполировали главное зеркало, не заметили этого из-за поставленной техником лишней шайбы — для того чтобы спасти ситуацию, NASA пришлось отправлять в космос шаттл.

Полмиллиарда долларов и минимум полгода работы; из телескопа для установки «очков» пришлось убрать один из научных инструментов.

Авария с лунной ракетой Н-1, когда первая ступень в полете загорелась и взорвалась на высоте 12 км, поначалу не привела к существенной задержке в советской лунной программе — следующая Н-1 была готова через несколько месяцев… Но идея пропустить ряд стендовых испытаний оказалась, мягко говоря, не самой удачной.

Вторая Н-1 через 23 секунды после запуска рухнула на стартовый стол — взрыв был сопоставим по мощности с небольшой ядерной бомбой. Его последствия устраняли (и разбирались в причинах) два года, за которые американские астронавты долетели до Луны.

Вторая Н-1 через 23 секунды после запуска рухнула на стартовый стол — взрыв был сопоставим по мощности с небольшой ядерной бомбой. Его последствия устраняли (и разбирались в причинах) два года, за которые американские астронавты долетели до Луны.

Разного рода нештатные ситуации с уже готовым к пуску аппаратом, впрочем, стоит отличать от более прозаических причин. Старты переносят и потому, что не успели привезти и установить на борт прибор в срок, не отладили нужное для миссии программное обеспечение, а то и вовсе поставщик поднял цены на нужные конструкторам материалы и бухгалтерии пришлось заново переделывать все документы для их закупки.

Причина долгостроя номер два: что-то не так с космосом

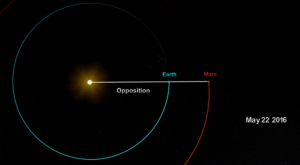

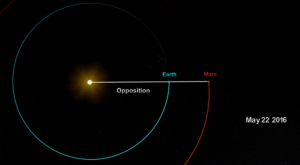

В случае с марсианскими миссиями задержки из-за «опоздавшего» прибора или вовремя не отлаженного софта часто превращаются из месяцев в годы. Марс движется относительно Земли так, что расстояние до него постоянно изменяется и оказывается минимальным раз в 26 месяцев. Отправлять ракету к Красной планете, когда планеты разошлись на внушительное расстояние, слишком затратно, так что если опоздали — придется ждать.

Запуск марсохода Curiosity, например, пришлось отложить на 2011 год именно по причине неготовности всех приборов к 2008 году. Аналогично отложили для доработки пуск российского «Фобос-грунта», хотя станции это не помогло: вскоре после запуска связь была утеряна и через некоторое время аппарат сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Запуск марсохода Curiosity, например, пришлось отложить на 2011 год именно по причине неготовности всех приборов к 2008 году. Аналогично отложили для доработки пуск российского «Фобос-грунта», хотя станции это не помогло: вскоре после запуска связь была утеряна и через некоторое время аппарат сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Причина долгостроя номер три: кажется, что-то не так

Ученые обычно хотят аппарат побольше и с самыми лучшими приборами. Например, к Марсу хорошо бы отправить тяжелый марсоход с буром и возвращаемым на Землю аппаратом. А еще бы поставить на него с десяток анализаторов, штуки три камеры... А еще бы на орбиту вокруг планеты вывести два спутника… Стоп, на сколько, говорите, у нас бюджет утвердили? На один простенький спутник с полезной нагрузкой в пятьдесят килограммов? Нет, так не пойдет, надо добиться финансирования миссии хотя бы с посадкой на поверхность! Пусть не марсоход, но хотя бы неподвижный аппарат-то сделаем!

Чиновники, отвечающие за финансирование работ, хотят сократить расходы, и это очевидно расходится с интересами ученых. Заменив тут ученых на военных, мы получим ту же картину: одним хочется иметь с полсотни спутников для наблюдения за всей планетой и поиска подлодок потенциального противника — вторые стремятся сократить расходы. Затяжной пинг-понг между ведомствами начинается на стадии эскизных проектов и продолжается даже после того, как все уже оказалось на орбите (продлевать работу или нет? Если да, то насколько?).

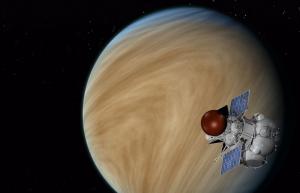

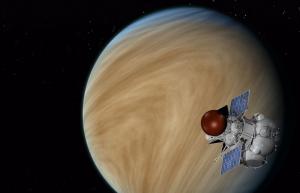

Наглядным примером может быть российский проект «Венера-Д». Предложения середины нулевых годов включали такие интересные идеи, как, скажем, работающая год (!) на поверхности планеты автоматическая станция. Но затем программу пересмотрели, и вместо обещанного в 2005 году запуска «до 2015 года» все свернуло в сторону проработки сотрудничества с NASA и проекта, который запланирован на срок после 2025 года. Состав этой миссии (спутник на орбите вокруг Венеры, спускаемый модуль, аэростатный зонд) еще могут быть пересмотрены, а каждый пересмотр означает дополнительные задержки.

Модуль международной космической станции «Наука», он же МЛМ, многофункциональный лабораторный модуль, делался в 1995 году как дублер основного модуля «Заря». Потом проект пересмотрели вместе со всей схемой развития российского сегмента станции и в итоге вышли на очередную доработку, а теперь она уже который год не может улететь с планеты.

Модуль международной космической станции «Наука», он же МЛМ, многофункциональный лабораторный модуль, делался в 1995 году как дублер основного модуля «Заря». Потом проект пересмотрели вместе со всей схемой развития российского сегмента станции и в итоге вышли на очередную доработку, а теперь она уже который год не может улететь с планеты.

А детектор космических лучей AMS-02, который сначала хотели сделать охлаждаемым жидким гелием, но потом отказались от сложной и капризной криогенной системы в пользу варианта попроще и подешевле? Смена проекта, возможно, уменьшила общую стоимость всех работ, но стоила дополнительной задержки.

Отдельно отметим, что у NASA с нулевых годов наблюдается чехарда с амбициозными проектами: сначала это была программа возвращения на Луну, Constellation (от нее остался в итоге корабль «Орион»), при Обаме предполагалось «подтащить» к Земле для детального исследования малый астероид — с уходом предыдущего президента США от этой затеи тоже отказались, а сейчас вовсе говорят про создание новой обитаемой станции вблизи Луны. Какие-то наработки, сделанные внутри этих проектов, бесспорно нашли себе применение, но в целом этот калейдоскоп сложно назвать эффективным использованием ресурсов.

Причина долгостроя номер четыре: никто не знает, как это делать

Иногда долгострой оказывается следствием того, что инженеры вначале излишне оптимистичны. Телескоп «Джеймс Уэбб» по проекту должен стать не просто самым большим телескопом в космосе — это, без всякого преувеличения, инструмент нового поколения. Его зеркало не просто сделано из нескольких сегментов (что уже отработано в наземных обсерваториях) — оно складное и приводимое в рабочую конфигурацию без участия человека.

Представьте себе конструкцию размером с небольшой садовый домик, которая должна раскладываться с точностью до долей микрометра. Которая должна быть при этом легкой, но прочной, поскольку запуск на ракете сопровождается перегрузками и вибрацией. Которая должна выдержать охлаждение на двести градусов без температурных деформаций… И это еще не полный список всех требований только к одной из частей «Джеймса Уэбба». Никто не делал раньше ничего подобного, равно как и многие иные космические проекты тоже были первыми в своем роде.

А иногда, напротив, проблемой оказывается то, что технология утрачена: топливные баки на «Науке» были сделаны в 1990-х годах и сейчас таких же просто не делают. Можно, конечно, разработать новую конструкцию, но это еще дольше и дороже, чем разбирать имеющиеся для прочистки от случайно попавших загрязнений. Повторить программу «Аполлон» и построить еще одну ракету «Сатурн-5» в США тоже не получится: проще сделать новый проект, чем заниматься промышленной археологией.

Кстати, и советская, и американская ракетные программы начинались с копирования немецких «Фау-2». Даже при наличии ключевых конструкторов это заняло несколько лет; конструктор Борис Черток в своей книге «Ракеты и люди» отмечал, что для выхода в космос иногда приходилось решать задачи вида «наладить производство электрических разъемов с десятками контактов». Чтобы полететь в космос, иногда приходится решать проблемы вроде модернизации фабрики штепселей, а это требует времени и денег.

Почему же так долго

Причины этому, в самом широком смысле, две. Одна из них называется «Б — безопасность», другая «О — открытость». Сейчас любая авария становится поводом для общественного обсуждения. Нарушили технологию при сборке, ракета упала после запуска или взорвалась еще до старта? Готовьтесь к куче публикаций, где в вашей отрасли или хотя бы компании (если вас зовут Илон Маск) будут искать признаки кризиса.

Переносы оказываются наименьшим злом: лучше перестраховаться и отменить старт ракеты из-за сильных порывов ветра или подозрительных показаний датчиков, чем потом иметь дело с последствиями взрыва.

Например, даже последняя череда неудач Роскосмоса меркнет на фоне советских запусков 1960-х годов, про которые часто не сообщали публично. Это и Н-1 (в общей сложности четыре попытки, ни одна не дошла даже до отделения второй ступени), и «Марс-1969» (два аппарата потеряны при взрыве ракеты-носителя), и пуски по марсианской программе в 1960 и 1962 годах.

Кроме того, за прошедшие с зари космической эры полстолетия существенно пересмотрены требования к безопасности. Запускать ракету как можно скорее, чтобы опередить соперников, попасть к очередной круглой дате или успеть до отъезда высокого начальства, теперь не принято — запуск скорее отложат, чем решат рискнуть.

Алексей Тимошенко