«Сегодня тяжело представить физиологию и генетику друг без друга»

Когда в 1970-х годах в Институте цитологии и генетики СО РАН стали заниматься вопросами физиологической генетики, для многих само это словосочетание звучало странно. По сути, новосибирские генетики были одними из пионеров этого направления. А объектом для первых исследовательских работ стали доместицированные лисицы – результат другого уникального эксперимента, проводимого в ИЦИГ. Одним из самых молодых членов этой команды была выпускница НГУ Надежда Бажан.

Мировая наука развивалась, ученые научились изучать экспрессию генов. И сегодня почти нет физиологических лабораторий, в которых бы не занимались и генетическими исследованиями – оценкой экспрессии белков и т.п. И сегодня уже физиология и генетика немыслимы друг без друга. А Надежда Бажан теперь - состоявшийся ученый, руководитель лаборатории физиологической генетики, автор книг, статей, учебных курсов для студентов Новосибирска. В канун Нового года мы попросили рассказать ее о своей работе, о том, чего удалось достичь и что еще только предстоит сделать (и, пользуясь случаем, поздравили Надежду Михайловну с юбилеем).

– Скажите, когда и как начался Ваш путь в науку?

– Обычно я говорю студентам, что физиологами не становятся, а рождаются. Физиология – это наука, изучающая, как функционируют целые системы в организме – дыхательная, мышечная, кровеносная и т.д. Кому-то это интересно, кому-то нет. А для меня все началось на биологическом факультете НГУ, если точнее на третьем курсе, когда пошло разделение по специализациям и я выбрала физиологию. Выбрала, потому что мне было интересно.

– Но и качество преподавания тоже играет свою роль?

– Безусловно. Я закончила НГУ в 1971 году и хочу отметить, что нас очень хорошо учили, преподаватели заложили в нас систему постижения знаний, которая работает всегда. Нам преподавали много математики и физики. Хотя, казалось бы, это не профильные для нас предметы, но они играли роль «гантелей» для тренировки мозга, развития логического мышления. И недаром, многие мои однокурсники стали успешными учеными. Я горжусь моим университетом и до сих пор преподаю в нем.

– Если взять немного шире, не ограничиваясь учебой в университете, кого бы Вы назвали своими учителями?

– Прежде всего, это Михаил Григорьевич Колпаков, учениками которого были также и многие мои уважаемые коллеги – Николай Александрович Колчанов, Аркадий Львович Маркель, Михаил Павлович Мошкин, Александр Владимирович и Людмила Владимировна Осадчуки. К сожалению, Колпаков рано погиб в автокатастрофе, это произошло в 1974 году. Но я успела у него многому научиться. И принципы, заложенные им в своей лаборатории, куда я попала еще студенткой, я очень ценю и стараюсь следовать им в своей научной работе. В частности, он поддерживал практику регулярных семинаров. На них обсуждались мировые научные новости, план работы лаборатории, люди рассказывают о том, что они сделали, что хотят сделать. Сейчас, увы, такое встречается не часто. Но мы в своей лаборатории эту традицию поддерживаем. Вот это - роль учителя, когда он ушел, а свет от него в душе учеников остается на долгие годы. Еще одним своим учителем я считаю Людмилу Николаевну Иванову. Я работала под ее руководством, и до сих пор обращаюсь к ней за советом.

Ну и, конечно, Дмитрий Константинович Беляев. Это уже пример ученого с мировым именем. Редчайший образчик ученого, который очень широко мыслил и не боялся масштабных экспериментов для проверки эволюционных теорий. А еще он создал в институте атмосферу очень широкого биологического подхода. При нем в институте регулярно тоже работали семинары, на них докладывали статьи, уже с рецензиями, но до публикации. И одобрение семинара было, по сути, условием для публикации. Это было очень важно, потому что мы, во-первых, были в курсе работы друг друга, а во-вторых, это была большая помощь докладчику в плане доработки своей статьи.

Семинары – это форма научной работы, и то, что сейчас она угасает, сказывается и на результатах.

– Что можно отнести к сфере Ваших научных интересов?

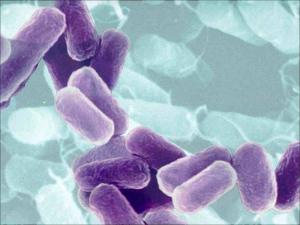

– В первые годы работы нашей лаборатории само определение – «физиологическая генетика» звучало очень непривычно для многих. Мы изучали физиологические параметры животных, которые были подвергнуты дестабилизирующему отбору в беляевском эксперименте с лисицами. Этот отбор, по сути, генетическая трансформация, и мы смотрели, что в результате происходит с основными системами организма - эндокринной, репродуктивной и т.п. Затем начались исследования того, как меняются физиологические системы в ходе развития организма. По мере развития нашего направления, связь его с генетикой стала очевидной, в институте сформировался большой «куст» физиологических лабораторий, мы стали получать поддержку через гранты, что открывало возможности для дальнейшего развития. И сегодня никто уже не спрашивает у нас – причем здесь генетика. Мы стали полноправной частью большого Института цитологии и генетики, работой в котором я горжусь.

– А чем занималась конкретно Ваша лаборатория?

– У нас традиционно было несколько научных групп, каждая из которых имеет свое направление исследований. Одна, под руководством Людмилы Николаевны Ивановой, занимается вопросами водно-солевого обмена и функциями почек. Полученные ими результаты высоко ценятся в научном сообществе. Наша часть коллектива, так скажем – эндокринная, как раз вышла из лаборатории Колпакова. Сначала мы изучали как эволюционные факторы – стресс и другие – могут влиять на функции физиологических систем. Например, известно, что покровительственная окраска помогает животному выжить, делая его менее заметным для хищника. Но в популяции присутствуют разные варианты окраски и, следовательно, у других вариантов должны быть свои преимущества. И мы показали это на примере водяных полевок: в условиях снижения численности популяции в условиях стресса репродуктивный потенциал животных, не имеющих покровительственной окраски, оказывался существенно выше, в силу более устойчивой эндокринной системы. И это позволяло популяции в целом восстанавливать свою численность. Это только один пример. А мы тогда провели цикл работ, показавший физиологические механизмы сохранения генетической изменчивости популяции. Но потом наступили трудные в плане финансирования науки времена, а водяная полевка довольно требовательное к условиям содержания животное и нам пришлось сменить объект для своих исследований.

– На кого пал выбор? И как смена объекта повлияла на направление исследований?

– Мы перешли на мышей. Сначала, по инерции, мы стали работать с мышами разной расцветки (черной и желтой), изучая, есть ли корреляция между окраской шерсти и функцией органов, определяющих реакцию на стресс. Такую корреляцию мы нашли. А потом заметили, что желтые мыши – это мутация, которая приводит к развитию меланокортиновой формы ожирения. Эта генетическая форма ожирения встречается и у человека. Стало понятно, что мы располагаем лабораторным животным, изучая которое, можем понять, как развивается это ожирение у людей, и самое главное – можно ли как-то воздействовать на этот процесс, корректировать его. Так у нас начался цикл работ по изучению механизмов развития ожирения, который продолжается до сих пор.

– Вам уже удалось достичь каких-то результатов?

– Сначала мы определили факторы, которые могут полностью препятствовать развитию ожирения. Но, к сожалению, они связаны с разного вида стрессовыми ситуациями, а потому мало пригодны для клинической практики в отношении человека. Далее наша работа разошлась на два направления. Во-первых, мы определили, что у мышей интенсивность метаболических процессов напрямую связан с гормональными характеристиками их матерей. И выяснили, что гормон жировой ткани лептин обладает программирующим действием на потомство.

Иначе говоря, современная эпидемия ожирения у людей имеет несколько причин. И одна – это то, что многие беременные женщины, в силу жизненных условий, имеют заметный лишний вес, который меняет их гормональный фон. Этот фон влияет на формирование плода, в результате, дети тоже рождаются с генетической склонностью к ожирению. Сейчас у нас уже есть целый ряд работ, показывающий связь между изменениями гормонального фона матери и развития ожирения у ее потомков.

А в последние годы мы перешли еще и на исследования, которые выясняют роль половых различий в регуляции углеводно-жирового обмена. Мы обратили внимание на то, что у представителей разных полов регуляция углеводно-жирового обмена проходит по-разному. Для женских особей ожирение при беременности – способ выжить самой и дать питание развивающемуся потомству. Поэтому для них ожирение является нормой определенной части физиологического цикла. И в силу этих же причин самки испытывают более сильный страх перед голодом, чем самцы. У мужских особей нет таких особенностей, у них физиологические механизмы адаптации к ожирению и к голоду работают по-другому. Но подавляющая часть исследований, опубликованных в литературе, была выполнена на самцах лабораторных животных. И получается, что выводы, которые в результате были сделаны, в частности, о способах купирования и предотвращения ожирения, не очень-то и подходят для женских организмов.

– Вы продолжаете работу в этом направлении?

– Да, конечно. Во всем мире сейчас идет активный поиск эффективных фармакологических препаратов для предотвращения ожирения. И наша работа вполне укладывается в этот тренд. Мы написали грант, цель которого сравнить действие одного из новых фармакологических препаратов, нормализующих вес тела и углеводно-жировой обмен – фактор роста фибробластов 21 – на мужской и женский организмы не только на уровне целого организма (вес тела, уровни гормонов и метаболитов в крови), но и на уровне экспрессии генов в органах, которые входят в метаболическую систему организма – печень, мышцы, бурый и белый жир.

– Периодически в новостях мелькают сообщения об очередном открытии «гена ожирения». Как Вы к ним относитесь?

– Я не сторонник таких определений. В организме все устроено очень сложно, особенно в регуляции углеводно-жирового обмена. Эта регуляция не может быть завязана на какой-то отдельный ген. Потому что нормальная энергетика – это вопрос жизни и смерти всего организма. И как только вы начинаете вмешиваться, сразу находится огромное количество механизмов, которые будут компенсировать ваше вмешательство. Это очень жестко охраняемый гомеостаз.

Только у человека и домашних животных этот процесс сейчас вышел из-под контроля, потому что представители этих видов могут есть, не затрачивая при этом сколь-нибудь значительной энергии. В дикой природе мы наблюдаем его только у животных, впавших в спячку и у морских млекопитающих. То есть, там, где ожирение выступает как механизм адаптации организма. Поэтому у них нет и болезней, связанных с ожирением, таких как диабет второго типа.

И соответственно, повторю, нет какого-то одного гена, который бы возник эволюционно и «отвечал» за развитие таких болезней. Ожирение развивается годами, но и купируется оно должно также в течение длительного времени. Допустим, вы скинули пять килограмм. Вы рады, но ваш организм воспринимает потерю веса как стресс, как угрозу жизни (так сложилось в ходе эволюции) и будет всеми силами стремиться компенсировать его потерю. Насколько наши исследования позволят вмешиваться в эту регуляцию – этот вопрос пока остается открытым. Пока мы только устанавливаем пути для возможного влияния. Помимо генетического, мы теперь изучаем и диетарное ожирение. И тут тоже есть интересные моменты. Поэтому, хоть нам предстоит еще пройти большой путь до прикладных результатов в плане лечения ожирения у людей, я считаю направление наших исследований очень перспективным.

Георгий Батухтин

- Подробнее о «Сегодня тяжело представить физиологию и генетику друг без друга»

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии