Как сделать имплантаты, которые разлагались бы в организме, выполнив свою функцию, накопители водорода для энергетики будущего или строительные материалы для лучшего звукопоглощения и защиты от землетрясений? Известные материалы уже не могут соответствовать растущим требованиям. На смену им приходят материалы гибридные.

«Гибридные материалы — это смесь разных, часто совершенно разнородных, материалов в одном. Важную роль в них играет не только состав, но и взаимное расположение отдельных составляющих, иными словами — внутренняя архитектура гибрида. С ее помощью можно управлять свойствами этого материала. Например, если мы привнесем в какой-то материал спиралевидную внутреннюю структуру, то она улучшит его механические свойства, причем выигрыш будет и в прочности, и в пластичности», — поясняет заведующий лабораторией «Гибридные наноструктурные материалы» НИТУ МИСиС, победитель третьего конкурса мегагрантов, доктор естественных наук, профессор Юрий Эстрин.

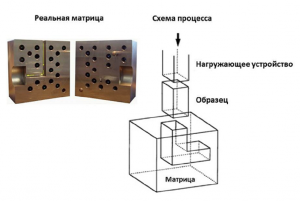

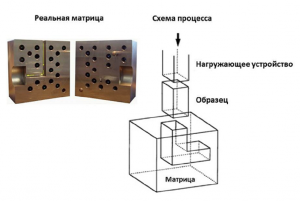

«Добавить» в материал структуру можно по-разному. Например, металлы и сплавы подвергают огромным деформациям. Так, при равноканальном угловом прессовании (РКУП) материал продавливают через угловой канал. Хотя заготовка при этом и претерпевает огромные деформации, ее сечение остается неизменным, что позволяет многократно проводить над ней эту «экзекуцию». Постоянство формы заготовки отличает этот метод от традиционных, таких как ковка или прокатка. При этом внутренняя структура материала измельчается вплоть до наноразмера. «Такая процедура повышает прочность металлов в несколько раз, а сплавов — на 20-40%», — говорит Эстрин. «Значит, для выполнения конструкционной задачи требуется меньше материала. А в случае гибридных материалов удается получить и требуемую внутреннюю архитектуру, и связанные с ней характеристики материала», — поясняет ученый.

Исходя из этого принципа, ученые в лаборатории профессора Эстрина работают над созданием материалов с новыми свойствами. «Мы подвергаем два или несколько материалов совместной интенсивной деформации, чтобы, с одной стороны, получить задуманную внутреннюю архитектуру гибрида, а с другой стороны, одновременно добиться их наноструктурирования, которое повышает механические характеристики и меняет физические свойства», — отмечает Эстрин.

Исходя из этого принципа, ученые в лаборатории профессора Эстрина работают над созданием материалов с новыми свойствами. «Мы подвергаем два или несколько материалов совместной интенсивной деформации, чтобы, с одной стороны, получить задуманную внутреннюю архитектуру гибрида, а с другой стороны, одновременно добиться их наноструктурирования, которое повышает механические характеристики и меняет физические свойства», — отмечает Эстрин.

Для машин

Наноструктурирование и гибридизация открывают и другие возможности использования материалов. Так удается улучшить способность металла или сплава принимать молекулы водорода. Этот газ сейчас рассматривается как возможная альтернатива углеводородному сырью, поэтому материалы, способные его накапливать и хранить, в перспективе могут быть использованы в батареях для новой энергетики.

«Один из таких металлов — магний, он способен накапливать водород в больших количествах. Но отдает он его очень медленно, и для ускорения этого процесса требуются нежелательные высокие температуры. Мы работаем над тем, чтобы с помощью наших методов повысить скорость отдачи водорода, что позволит делать это при более низких температурах», — уверен Эстрин.

Имплантаты, которые разлагаются

«Сейчас пошла мода заниматься созданием биоразлагаемых имплантатов. Это и понятно, ведь есть область хирургии, где долгое пребывание имплантата в организме не требуется или нежелательно. Это относится к стентам и в некоторых случаях — к костным имплантатам, когда требуется их оперативное удаление после того, как они сослужили свою службу или вызывают осложнения. Если такой имплантат или стент сделать из материала, который будет рассасываться сам по себе, то повторной операции не потребуется», — говорит Эстрин, добавляя, что в его лаборатории это одно из направлений работы, применительно как к металлическим, так и к полимерным биоматериалам.

На роль материала, из которого могут быть сделаны такие саморазлагающиеся имплантаты, претендует магний. У него отличная биосовместимость. По словам профессора Эстрина, суточная норма этого металла для человека — 400 мг в сутки, а максимально допустимая — 800 мг. Поверхность сплавов магния в биологической среде разрушается на глубину менее микрона в сутки. «Поэтому имплантат размером, скажем, 5 см на 5 см будет отдавать в организм не более 4 мг магния в сутки, что на два порядка ниже порога токсичности», — отмечает Эстрин.

Магний и его сплавы обладают хорошими механическими характеристиками и, главное, являются биорезорбируемым. «Но проблема в том, что магний растворяется слишком быстро. И часто это связано со всякими неприятными побочными явлениями — выделением водорода в газообразном состоянии. Выделение пузырьков водорода, или «вскипание» жидкости, окружающей имплантат, препятствует контакту костной ткани с ним. Поэтому нужно подобрать скорость рассасывания имплантата так, чтобы подавить эту бурную начальную реакцию и выровнять время на залечивание ткани и рассасывание имплантата. Если имплантат рассасывается слишком быстро, то кость не успеет консолидироваться, если же это происходит слишком медленно, то фактически теряется преимущество биорезорбируемости», — говорит Эстрин.

Единство во множестве

«Еще до начала работы в МИСиС я начал заниматься геометрическими формами, которые позволяют разбить материал на элементы, самозацепленные внутри структуры за счет геометрии и взаиморасположения. Мы с коллегами назвали это топологическим самозацеплением, и термин «топологически самозацепленные материалы» уже укоренился в литературе», — говорит Эстрин.

Целостность таких структур обеспечивается геометрией составляющих их блоков. При этом не требуются ни соединительные элементы, ни связующая масса. Профессор Эстрин и его коллеги нашли ряд геометрических форм, позволяющих реализовать принцип топологического самозацепления.

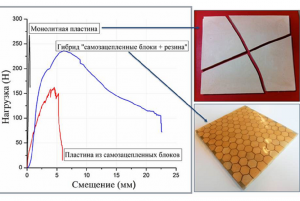

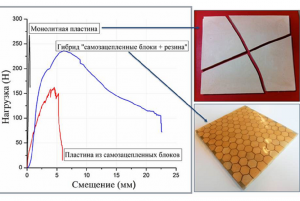

По словам ученого, объекты с такой структурой лучше поглощают звук, чем изготовленные из того же материала, но цельные, и диссипируют ударную энергию (то есть превращают ее в другие, не механические формы энергии) эффективнее, чем монолитные структуры. Поэтому использование этого принципа в строительстве, особенно в сейсмоопасных регионах, открывает интересные перспективы, уверен ученый.

Результат испытаний керамической пластины и пластины, составленной из самозацепленных керамических блоков и гибрида из керамических блоков и резины. Массивная пластина разрушается, а составная пластина из замозацепленных блоков испытывает пластическую деформацию. Изображение: пресс-служба НИТУ МИСиС

«Магистральная трещина не проходит через пластину, составленную из топологически самозацепленных блоков, затупляясь на поверхностях раздела между соседними блоками. Если же блоки такой структуры разрушать поодиночке, случайным образом, то она сохранит свою целостность и не развалится, пока не будет разрушена четверть блоков, тогда как монолитная пластина разрушилась бы уже при первом повреждении. Эта уникальная невосприимчивость к локальным повреждениям — замечательное свойство топологически самозацепленных структур. Кроме того, в них можно совмещать любые, даже крайне разнородные материалы, тем самым придавая гибриду многофункциональность», — говорит Эстрин.

«Магистральная трещина не проходит через пластину, составленную из топологически самозацепленных блоков, затупляясь на поверхностях раздела между соседними блоками. Если же блоки такой структуры разрушать поодиночке, случайным образом, то она сохранит свою целостность и не развалится, пока не будет разрушена четверть блоков, тогда как монолитная пластина разрушилась бы уже при первом повреждении. Эта уникальная невосприимчивость к локальным повреждениям — замечательное свойство топологически самозацепленных структур. Кроме того, в них можно совмещать любые, даже крайне разнородные материалы, тем самым придавая гибриду многофункциональность», — говорит Эстрин.

Искусственные мышцы

«Особенно интересно комбинировать топологически самозацепленные структуры с материалами, обладающими эффектом памяти формы. Будучи продеформированными, детали из этих материалов возвращаются к исходной форме при нагреве выше некоторой критической температуры. Эффектом памяти формы могут обладать как металлические, так и полимерные материалы, и мы работаем как с теми, так и с другими. В сочетании с топологически самозацепленными структурами они позволяют менять жесткость и несущую способность гибрида «на заказ», когда того требует ситуация», — рассказывает Эстрин об одном из направлений исследований лаборатории. Пропуская электрический ток через элементы таких гибридных материалов и тем самым нагревая материал до температур выше критической, исследователи могут управлять изменением формы и жесткости материала.

«Этот механизм подобен тому, каким красноухие черепашки управляют жесткостью соединительной ткани, находящейся у них под панцирем. Структура взаимопроникающих блоков соединительной ткани оставляет ей достаточную гибкость для нормальных отправлений функций организма в обычных условиях, но позволяет им замкнуться в жесткий слой в случае опасности, например при ударе или падении. Здесь то же самое: мы можем в нужный момент подать стимул и структура станет более жесткой», — пояснил Эстрин. Такие исследования начались недавно, но в будущем могут привести к новым приложениям, например в робототехнике или биомедицине.

«Этот механизм подобен тому, каким красноухие черепашки управляют жесткостью соединительной ткани, находящейся у них под панцирем. Структура взаимопроникающих блоков соединительной ткани оставляет ей достаточную гибкость для нормальных отправлений функций организма в обычных условиях, но позволяет им замкнуться в жесткий слой в случае опасности, например при ударе или падении. Здесь то же самое: мы можем в нужный момент подать стимул и структура станет более жесткой», — пояснил Эстрин. Такие исследования начались недавно, но в будущем могут привести к новым приложениям, например в робототехнике или биомедицине.

«Этот небольшой экскурс в работу лаборатории позволил взглянуть на исследования, которые мы проводим и которые кажутся нам особенно перспективными. При всей разноплановости их объединяет общность концепции гибридных материалов. Будущее покажет, насколько плодотворна эта концепция и к каким новым решениям в дизайне новых материалов она приведет», — заключил беседу профессор Эстрин.