По следам геномов

В октябрьском номере журнала Nature вышли три статьи, в которых анализируются результаты недавно законченного секвенирования большого количества геномов из многих популяций мира. Получены данные, позволяющие дополнить представления о древних миграциях из Африки, заселении Евразии и Австралии людьми современного типа, а также уточнить вклад в наш геном неандертальцев и денисовцев. Соавторами двух из этих статей выступили новосибирские ученые.

В одной из статей международная исследовательская группа во главе с Эске Виллерслевом представила полученные данные о расшифровке геномов 83 австралийских аборигенов и 25 папуасов из Новой Гвинеи. По выводам, сделанным учеными, предки коренных австралийцев и папуасов разошлись с другими евразийскими популяциями 51000‒72000 лет назад после выхода из Африки в составе одной миграционной волны.

Другая статья принадлежит коллективу под руководством профессора Гарвардской медицинской школы Дэвида Райха. В ней сообщается о результатах проекта Simons Genome Diversity Project (SGDP), в рамках которого были получены геномные последовательности 300 человек из 142 популяций, покрывающих значительную часть генетического и культурного разнообразия человечества.

Третья статья рассказывает о проекте Estonian Biocentre Human Genome Diversity Panel (EGDP) Эстонского биоцентра в Тарту, где отсеквенировали 483 генома из 148 популяций (из них 379 геномов публикуются и анализируются впервые).

Важность полученных результатов подчеркивает графическое оформление обложки номера Nature, связанное с материалами трех геномных статей.

Всего в рамках этих исследований были расшифрованы геномы 787 человек, представляющих популяции из различных географических регионов мира. В числе геномов, изученных в двух последних статьях, содержатся и геномы из России, что чрезвычайно важно, ведь в нашей стране проживают около двухсот различных этнических групп, и многие из них до сих пор не были отражены в международных полногеномных проектах. Среди российских специалистов, принявших участие в этих исследованиях, были и ученые из ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН и Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН. О полученных результатах мы поговорили с соавтором статьи Дэвида Райха старшим научным сотрудником ФИЦ ИЦиГ СО РАН кандидатом биологических наук Ольгой Леонидовной Посух.

«Как возникло существующее на сегодняшний день генетическое разнообразие человеческих популяций, к какому предку восходит та или иная группа, как происходило освоение новых территорий древними людьми? Именно на такие чрезвычайно актуальные для науки вопросы отвечают упомянутые три статьи в Nature, — говорит Ольга Леонидовна. — Это новый этап развития знаний об эволюции и происхождении человека. Отсеквенировано множество геномов человека, затрачены большие финансы, проделана огромная работа. Теперь практически все эти данные находятся в открытом доступе, к ним может обратиться любой ученый».

Важно, что расшифрованные в рамках этих проектов геномы имеют очень высокое качество секвенирования. Сейчас специалисты получили только первые результаты, очевидные при начальном сравнении. Дальнейшие углубленные исследования, вероятно, готовят еще немало открытий.

Для оценки качества секвенирования генома служит величина покрытия — цифра, обозначающая, сколько раз в процессе секвенирования был прочитан каждый нуклеотид. Чем она выше, тем надежнее данные.

Статьи представляют обширные данные, характеризующие генетическое разнообразие современных популяций человека — своеобразный ландшафт геномных вариаций. «Кстати, рабочее название работы команды Дэвида Райха так и звучало «The landscape of human genome diversity», — говорит Ольга Посух.

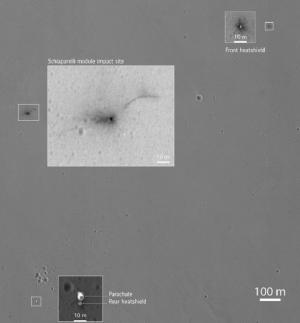

Так, например, авторы статьи из Эстонского биоцентра применили метод ADMIXTURE ‒ компьютерный анализ, позволяющий выявить структуру предковых компонентов при формировании популяций. Ее можно увидеть на рисунке № 2. Цвета на этой картинке обозначают черты генома, присущие представителям того или иного региона (всего было выделено 8 и 14 больших региональных кластеров).

Так, например, авторы статьи из Эстонского биоцентра применили метод ADMIXTURE ‒ компьютерный анализ, позволяющий выявить структуру предковых компонентов при формировании популяций. Ее можно увидеть на рисунке № 2. Цвета на этой картинке обозначают черты генома, присущие представителям того или иного региона (всего было выделено 8 и 14 больших региональных кластеров).

Другой интересный результат: раньше частота накопления генетических мутаций считалась стабильной у всего человечества, но, по результатам работы исследовательской группы Дэвида Райха, оказалось, что в неафриканских популяциях она примерно на 5 % выше, чем в африканских. То есть когда наши предки вышли из Африки, они по каким-то причинам начали меняться быстрее. Почему это произошло, пока непонятно. Возможно, у них изменилась длина поколения после их отделения от африканских групп.

Также в этой работе исследователи уточнили вопрос о влиянии на прогресс человечества «особых» мутаций. Существует теория, по которой высокий культурный и когнитивный уровень развития современных популяций обусловлен несколькими мутациями, возникшими в небольшом количестве генов. Группа Дэвида Райха таких генов пока не нашла. Ученые склоняются к тому, что вряд ли на стремительное поведенческое и культурное развитие человечества оказали влияние всего несколько каких-либо мутаций, скорее, это был целый комплекс климатических, материальных и социальных условий жизни. Генетика же пока не дает однозначного ответа, хотя и не исключает возможности произошедших когда-то подобных генетических событий.

И в статье Дэвида Райха, и в статье Эстонского биоцентра охарактеризован уровень гетерозиготности. Он представляет собой специфическую оценку разнообразия конкретного генома, популяции или групп популяций в каком-либо регионе. Наши гены существуют в двух или нескольких различных вариациях (они называются аллелями). Аллели, полученные от предков, могут как различаться, так и быть одинаковыми. Чем меньше одинаковых аллелей в геноме того или иного человека, тем более гетерозиготен этот самый геном. «Оказалось, что уровень генетического разнообразия в африканских популяциях выше по сравнению со всеми неафриканскими. Это предполагалось достаточно давно, но здесь еще раз получено убедительное подтверждение, — рассказывает Ольга Посух. — Такая особенность может быть отражением определенных генетических явлений – эффектов «основателя» и «бутылочного горлышка»: из Африки вышла относительно небольшая группа, несущая в себе редуцированное разнообразие генов, потом ее численность могла сильно варьировать — резко снижаться (голод, эпидемия или что-то подобное), а потом возрастать при благоприятных жизненных условиях, но часть генетического разнообразия при этом оказывалась утерянной».

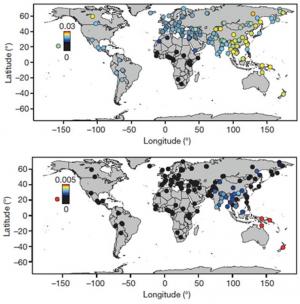

В обеих статьях есть информация о доле неандертальской и денисовской примеси в современных популяциях человека. Неандертальская в разных популяциях мира составляет максимум 3 % (рис. 3 вверху). Вы можете заметить усиление этого сигнала в странах Юго-Востока Азии (в то время как в Африке его практически нет, за исключением северных регионов). Показанная оранжевым цветом примесь денисовца отмечается опять же в Юго-Восточной Азии и особенно — на островах Океании. Здесь она достигает 5 % (рис. 3 внизу).

В обеих статьях есть информация о доле неандертальской и денисовской примеси в современных популяциях человека. Неандертальская в разных популяциях мира составляет максимум 3 % (рис. 3 вверху). Вы можете заметить усиление этого сигнала в странах Юго-Востока Азии (в то время как в Африке его практически нет, за исключением северных регионов). Показанная оранжевым цветом примесь денисовца отмечается опять же в Юго-Восточной Азии и особенно — на островах Океании. Здесь она достигает 5 % (рис. 3 внизу).

Данные о древних примесях и об особенностях современных геномов могут пролить свет на выход человека из Африки. На этот счет существуют две разные гипотезы. Первая утверждает, что наши древние предки покинули этот континент одномоментно. По второй, была более ранняя волна, которая проходила по югу территории Евразии и до Австралии и Новой Гвинеи. Проблема в том, что до сих пор не найдено останков тех, кто бы мог к ней относиться. В работе Дэвида Райха не обнаружено подтверждения последней гипотезы, в то время как команда Эстонского биоцентра нашла в геномах современных папуасов примерно 2 % загадочных участков, которые ни с чем из ныне известного не соотносятся и, предположительно, вполне могут принадлежать этой более ранней миграционной волне.

«Группа Дэвида Райха также не отрицает вероятность существования «первой волны», они просто пишут, что пока не нашли этому подтверждения. Такое положение дел, возможно, связано с иным набором генетических данных, которыми они располагали», — отмечает Ольга Леонидовна.

«В заключение хочется сказать, что с момента выхода этих статей в свет ученые всего мира получили прекрасную возможность воспользоваться новыми данными о геномах человека, большая часть которых будет находиться в открытом доступе, и развивать свои собственные исследования, опираясь на эту информацию», — говорит Ольга Посух.

Диана Хомякова

Иллюстрации из журнала Nature предоставлены Ольгой Посух

- Подробнее о По следам геномов

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии