Наукой занимаются люди, а им свойственно ошибаться, и у нее нет защиты от человека и всех его недостатков. Только за последние сто лет наука стала профессией. Еще есть возможность понять, как лучше избавиться от предрассудков и сложить инициативы нескольких людей в единое целое.

«Карьера в науке, как я со временем узнал, так же пронизана политикой, конкуренцией и жестокостью, как и другие, она полна искушения пойти по легкому пути» — Пол Каланити, нейрохирург и писатель (1977-2015).

У науки большие проблемы. По крайней мере, так нам говорят.

Последние несколько лет многих ученых одолевают серьезные сомнения — сомнения в самом институте науки.

Будучи репортерами, освещающими темы медицины, психологии, изменения климата и других областей исследований, мы захотели разобраться в этой эпидемии сомнения. Так, мы разослали ученым письма, содержащие следующий вопрос: «Если бы вы могли изменить одну вещь в работе науки сегодня, то что бы это было и почему?»

Мы получили ответы от 270 ученых со всего мира, включая аспирантов, профессоров, глав лабораторий и лауреатов Филдсовской премии. Они рассказали нам, что их карьеры испорчены в различных проявлениях извращенными инициативами. И результатом этого становится неправильная наука.

Научный процесс, в идеале, элегантен: задать вопрос, разработать объективный тест и получить ответ. Повторить. Наука редко соответствует этому идеалу. Но Коперник верил в этот идеальный алгоритм. В него верили и строители ракет, высадивших людей на Луне.

Но в наше время, поведали нам наши респонденты, научный процесс пронизан конфликтом. Ученые говорят, что их вынуждают ставить в приоритет самосохранение, а не стремление задать лучшие вопросы и открывать важные истины.

«Я разрываюсь между вопросами, которые точно приведут к статистической значимости, и вопросами, которые действительно являются важными», — утверждает Кэтрин Брэдшоу, 27-летняя аспирантка, занимающая психологическим консультированием в Университете Северной Дакоты.

Сегодня успех ученого часто измеряется не качеством исследовательских проблем или строгостью методов. Напротив, он измеряется величиной гранта, который он выигрывает, количеством опубликованных исследований, и тем, насколько умело он выворачивает свои результаты для того, чтобы заинтересовать широкую общественность.

«В чем смысл научных исследований: удовлетворить других профессиональных исследователей или узнать больше об окружающем мире?» — задается вопросом Ноа Гранд, бывший преподаватель социологии в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе.

Ученые зачастую узнают больше из провальных исследований. Но провалившиеся исследования могут означать карьерную смерть. Так что вместо этого их вынуждают генерировать положительные результаты, которые они могут опубликовать. И фраза «публикуйся или умри», словно Дамоклов меч висит практически над каждым решением. Это изводящий шепот, напоминающий путь рыцаря-джедая на темную сторону.

«Со временем самыми успешными окажутся те, кто лучше всех сможет эксплуатировать систему», — заключает Пол Смалдино, профессор-когнитивист из Университета Калифорнии в Мерсед.

Для Смалдино давление в науке представляется далеким от идеала процесса исследований:

«Пока стимулами в работе остаются количество публикаций и яркость результатов исследований в «крутых» журналах, и те, кто на это способен, вознаграждаются… они будут успешными и передадут свои методы достижения успеха другим».

Многих ученых это достало. Они хотят сломать этот порочный круг неверных стимулов и вознаграждений. Они подвергают себя самоанализу, надеясь, что конечный результат приведет к образованию более сильных научных институтов. В наших опросах и интервью они предлагают разнообразные идеи того, как улучшить научный процесс и подвести его ближе к идеальной форме.

Перед тем, как мы приступим, несколько предостережений: наш опрос — не научный соцопрос. Как минимум потому, что большинство наших респондентов занимаются биомедициной и общественными науками, а также относятся к англоязычному ученому сообществу.

Многие из респондентов, однако, ярко проиллюстрировали, с какими вызовами и извращенными побуждениями встречаются в различных областях науки. Так что они — ценная отправная точка для более глубокого взгляда на дисфункцию сегодняшней науки.

Место, откуда стоит начать, находится там, куда извращенные стимулы закрадываются первым делом: в финансах.

Место, откуда стоит начать, находится там, куда извращенные стимулы закрадываются первым делом: в финансах.

1. У академического мира большие проблемы с деньгами

Чтобы заниматься большинством исследований, ученым требуются средства: на проведение опытов, компенсацию стоимости лабораторного оборудования, оплату своей работы и работы ассистентов. Наши респонденты рассказали, что получение и удержание финансирования — это постоянное препятствие для исследований.

Ученых притесняют не только количеством денег, которое во многих областях стремится к нулю. На лаборатории давит сам процесс распределения средств, который заставляет их выпускать множество статей, порождает конфликт интересов и побуждает ученых переоценивать свою работу.

В Соединенных Штатах научные исследователи обычно не могут полагаться только на финансирование, предоставляемое университетами, выплачивая зарплату себе и ассистентам, а также покрывая траты на лабораторию. Они, напротив, вынуждены искать внешние гранты. «Во многих случаях ожидания были и часто остаются таковыми, что факультет должен оплатить, по крайней мере, 75 процентов зарплаты с помощью грантов», — пишет Джон Чатхем, профессор медицины, изучающий кардиоваскулярные болезни в Университете Алабамы в Бирмингеме.

Срок грантов истекает примерно через три года, что отпугивает ученых от долгосрочных проектов. Однако, как замечает Джон Пули, выпускник аспирантуры по нейробиологии из университета Бристоля, для серьезного открытия обычно требуется десятки лет исследований, и они вряд ли получается в результате краткосрочных грантовых схем.

Внешние гранты также предлагаются все реже и реже. В США федеральное правительство — самый большой источник финансирования, и этот фонд стагнирует уже несколько лет, тогда как число молодых ученых, приступающих к работе, превышает число уходящих на пенсию.

Возьмем Национальные институты здравоохранения, крупный источник финансирования. Их бюджет рос в быстром темпе в 90-е годы, был на пике в 2000-ых и начал опускаться из-за секвестра (запрещение или ограничение на пользование каким-либо имуществом, налагаемое органами государственной власти) в 2013. Тем временем, растущие затраты на проведение исследований означали, что на каждый доллар от НИЗ можно было купить все меньше и меньше. В прошлом году Конгресс одобрил самое большое за десятилетие повышение средств для НИЗ. Но это не избавит их от недостачи.

Возьмем Национальные институты здравоохранения, крупный источник финансирования. Их бюджет рос в быстром темпе в 90-е годы, был на пике в 2000-ых и начал опускаться из-за секвестра (запрещение или ограничение на пользование каким-либо имуществом, налагаемое органами государственной власти) в 2013. Тем временем, растущие затраты на проведение исследований означали, что на каждый доллар от НИЗ можно было купить все меньше и меньше. В прошлом году Конгресс одобрил самое большое за десятилетие повышение средств для НИЗ. Но это не избавит их от недостачи.

Последствия такой системы поражают: в 2000 году было подтверждено более 30 процентов заявок на гранты от НИЗ. Сейчас это число ближе к 17 процентам. «Молодые ученые находятся в таком сложном финансовом положении из-за того, что случилось за последние 12 лет», — сетует руководитель НИЗ Фрэнсис Коллинс на конференции Milken Global в мае.

Некоторые из наших респондентов ответили, что такая ярая конкуренция за средства может повлиять на их работу. Финансирование «воздействует на то, что мы изучаем, что мы публикуем и как мы рискуем (чаще мы не рискуем)», — объясняет Гэри Беннетт, нейроученый из Университета Дьюка. Это «толкает нас делать акцент на безопасной, предсказуемой (читай: финансируемой) науке».

По-настоящему инновационные исследования идут дольше, и они не всегда оправдывают вложенные усилия. Авторы доклада Национального бюро экономических исследований обнаружили, что истинно незаурядные работы, как правило, реже цитируются в предметной литературе. Так что ученые и спонсоры все чаще избегают их, предпочитая более безопасные статьи «с быстрой окупаемостью». Но не каждый страдает от этого: в этом же докладе сообщается, что инновационные статьи также иногда приводят к большим изменениям, которые вдохновляют значимые последующие исследования.

По-настоящему инновационные исследования идут дольше, и они не всегда оправдывают вложенные усилия. Авторы доклада Национального бюро экономических исследований обнаружили, что истинно незаурядные работы, как правило, реже цитируются в предметной литературе. Так что ученые и спонсоры все чаще избегают их, предпочитая более безопасные статьи «с быстрой окупаемостью». Но не каждый страдает от этого: в этом же докладе сообщается, что инновационные статьи также иногда приводят к большим изменениям, которые вдохновляют значимые последующие исследования.

«Я полагаю, что, поскольку мы вынуждены публиковаться, чтобы сохранить нашу работу и осчастливить спонсорские агентства, сейчас существует много (посредственных) научных статей… где представлено мало чего нового», — пишет Кейтлин Саски, выпускница аспирантуры, занимающаяся химией и наукой об атмосфере в Университете штата Колорадо. Другой повод для беспокойства таков: когда независимые, правительственные или университетские источники финансирования иссякают, ученые невольно чувствуют, что нужно обратиться к индустрии или заинтересованным группам, и готовы проводить исследования по их планам.

«С финансированием от НИЗ, Министерством сельского хозяйства, и таким малым количеством фондов… исследователи чувствуют себя обязанными искать — или целенаправленно ищут — поддержку в пищевой индустрии. Что из этого часто выходит? Конфликт интересов», — говорит Марион Нестл, профессор пищевой политики из Университета Нью-Йорка.

Большая часть исследований по диетологии уже финансируется пищевой индустрией — это естественный конфликт интересов. И подавляющее большинство клинических испытаний лекарств финансируется производителями этих самых лекарств. Исследования показывают, что научные изыскания, проспонсированные частными индустриями, как правило, выдают результаты, которые оказывается на руку их спонсорам.

В довершение ко всему, написание заявок на гранты — это огромное количество потерянного времени, отнимающее ресурсы у настоящей научной работы. Тайлер Джозефсон, аспирант инженерного дела в Университете Делавера, пишет, что многие его знакомые профессора тратят 50 процентов своего времени на написание заявок на гранты. «Представляете, чего они могли бы достичь, если бы тратили это время на преподавание и исследования?» — спрашивает он. Легко увидеть, как эти проблемы с финансированием порождают порочный круг. Чтобы быть более конкурентоспособными для получения грантов, ученые должны публиковаться. Для этого нужны положительные (т.е. статически значимые) результаты исследований. Это вынуждает ученых браться за «безопасные» темы, которые в результате дадут подходящее к публикации заключение — или, что еще хуже, могут заставить их подогнать исследования под нужные результаты.

«Когда финансирование и структура платежей направлены против научных сотрудников, эти проблемы обостряются», — пишет Элисон Бернштейн, выпускница аспирантуры, занимающаяся нейронауками в Университете Эмори.

Исправляем трудности финансирования науки

Сейчас, пожалуй, слишком много исследователей, гонящихся за слишком маленьким количеством грантов. Или, как пишут в статье 2014 года «Тезисы Национальной академии наук»: «Нынешняя система находится в постоянном дисбалансе, потому что она неизбежно создает постоянно повышающееся предложение от ученых, соперничающих за ограниченный набор исследовательских ресурсов и вакансий».

«Получается, слишком много спонсорских денег уходит слишком малому числу исследователей. Это создает культуру, которая вознаграждает быстрые и привлекательные (и, вероятно, неверные) результаты», — пишет Гордон Пенникук, аспирант когнитивной психологии в Университете Ватерлоо.

Один прямолинейный способ разобраться с этими проблемами — это заставить правительство увеличить количество денег, доступных науке (или, в качестве более противоречивой альтернативы, сократить число программ аспирантуры, но мы к этому еще вернемся). Если Конгресс увеличит финансирование для НИЗ и Национального научного фонда, это отчасти снимет с исследователей давление конкуренции. Но на этом все и остановится. Финансирование всегда будет ограниченным, и исследователям никогда не будут вслепую давать деньги на рискованные научные проекты их мечты. Так что необходимы также и другие реформы.

Одно предложение: привнести больше стабильности и предсказуемости в процесс финансирования. «Бюджеты НИЗ и ННФ — это прихоти Конгресса, что делает невозможным для агентств (и исследователей) браться за долгосрочные планы и обязательства. Просто сделать [финансирование науки] более стабильным, с ежегодным уровнем роста, согласованным с инфляцией, стало бы очевидным решением проблемы», — пишет М. Пол Мерфи, профессор нейробиологии в Университете Кентукки.

«Ярая конкуренция приводит к тому, что лидеры исследовательских групп отчаянно работают для получения хоть каких-нибудь денег, чтобы избежать закрытия их лабораторий, отправляя больше заявок и нагружая систему грантов еще сильнее. Это все виды порочных кругов, располагающиеся один над другим».

Максимилиан Пресс, аспирант геномной биологии из Университета Вашингтона

Другая идея — изменить порядок распределения грантов: фонды и агентства могли бы финансировать конкретных людей и лаборатории на определенном временном промежутке, а не отдельные проектные заявки (Медицинский институт им. Говарда Хьюза уже работает по этой схеме). Такая система подарит ученым простор для рисков в своей деятельности.

Есть и альтернатива: в журнале mBio исследователи недавно призвали к переходу на систему, подобную лотерее. Заявки будут сравниваться по их достоинствам, а после компьютер случайным образом выберет те, которые получат средства.

«Хотя мы и понимаем, что некоторые ученые поморщатся от мысли о том, что средства будут распределяться лотереей, доступные данные говорят о том, что система уже по сути лотерея, но без преимуществ случайного отбора». Чистая случайность хотя бы избавит от некоторых существующих извращенных стимулов, побуждающих к обману ради денег.

Также есть идеи, направленные на минимизацию конфликта интересов при спонсировании индустрией. Недавно в журнале PLOS Medicine стенфордский эпидемиолог Джон Иоаннидис предложил, что фармацевтические компании должны забрать деньги, напрямую используемые для финансирования исследования лекарств, чтобы поровну распределить их между учеными, которые никак не взаимодействуют с индустрией во время разработки исследования и его исполнения. В таком случае ученые смогут получать деньги на исследования, необходимые для одобрения медикаментов, но без давления, которое может повлиять на результаты.

Эти решения ни в коем случае не исчерпывающие, и они не могут быть применены для каждой научной дисциплины. Ежедневные стимулы, с которыми сталкиваются ученые-биомедики, побуждающие их вывести новые лекарства на рынок, не будут совпадать со стимулами, которые побуждают геологов наносить на карту новые слои горной породы. Но, согласно нашему опросу, финансирование кажется корнем многих проблем, с которыми встречаются ученые, и именно оно требует более обдуманного обсуждения.

Эти решения ни в коем случае не исчерпывающие, и они не могут быть применены для каждой научной дисциплины. Ежедневные стимулы, с которыми сталкиваются ученые-биомедики, побуждающие их вывести новые лекарства на рынок, не будут совпадать со стимулами, которые побуждают геологов наносить на карту новые слои горной породы. Но, согласно нашему опросу, финансирование кажется корнем многих проблем, с которыми встречаются ученые, и именно оно требует более обдуманного обсуждения.

2. Слишком много исследований неверно задуманы с самого начала. Причина этому — дурные побуждения

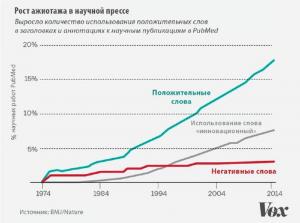

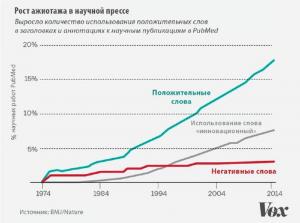

В конечном счете работу ученых оценивают по тому, что они публикуют. И такого рода давление заставляет их придумывать ошеломляющие результаты — такие, которые обеспечат им страницу в престижных журналах. «Волнительные, инновационные результаты публикуются чаще всех остальных», — поясняет Брайан Носек, один из основателей Центра открытой науки в Университете Вирджинии.

Проблема заключается в том, что по-настоящему революционные открытия происходят редко, а это означает, что на ученых давит задача перекроить свои исследования так, чтобы они получались немного более «революционными». (Примечание: многие из ученых, отметивших именно эту проблему, работают в области биомедицины и социальных наук).

Часть этой предвзятости может закрасться на ранних этапах принятия решений: использовать ли рандомизированную группу участников исследования, включать ли контрольную группу для сравнения, контролировать ли влияние определенных искажающих результаты факторов, игнорируя наличие других. (Подробнее об особенностях планирования исследования читайте здесь).

Многие респонденты отметили, что извращенные стимулы также могут толкать ученых на откровенную халтуру в процессе анализа результатов исследований.

«Я постоянно испытываю невероятный стресс, когда представляю, что после анализа результатов они не будут выглядеть достаточно значимыми для сильной публикации. А если я продолжаю работать с заурядными результатами, я буду чувствовать невероятное давление, потому что должен буду представить это как хороший результат, чтобы исследование было востребованным. Сейчас, со всеми этими мыслями в голове, я начинаю задумываться, смогу ли я выполнить честную и трезвую оценку своего исследования», — делится своими переживаниями Джесс Кауц, аспирант в Университете Аризоны.

«Принципиально новый материал берет верх над более надежными данными, и это устанавливает планку для ученых, в данный момент работающих над своими исследованиями».

Джон-Патрик Аллем, социолог-докторант в Медицинской Школе Кека, Университет Южной Калифорнии

Мета-исследователи (которые проводят исследования исследований) все чаще приходят к осознанию того, что ученые и вправду находят способы немного раскрутить свои собственные результаты — и они не всегда делают это сознательно. Среди самых известных примеров — так называемый метод «слепого прочесывания данных», в ходе которого ученые проверяют свои данные на подтверждение любой из целого ряда гипотез, и потом докладывают только о той части из данных, которые подошли как значимые для подтверждения какой-либо гипотезы.

В ходе проведения недавнего исследования, которое ставило своей задачей отслеживать ненадлежащее применение р-величины (величина, используемая при тестировании статистических гипотез. Фактически это вероятность ошибки при отклонении нулевой гипотезы) в биомедицинских журналах, мета-исследователи обнаружили «эпидемию» статистической значимости: 96% работ, включавших наличие р-величины в своих аннотациях, могли похвастаться статистически значимыми результатами. Это выглядит ужасно подозрительным. Значит, биомедицинское сообщество гонится за статистической значимостью и, возможно, представляет сомнительные результаты как обоснованные путем применения методов наподобие «прочесывания данных» — или просто утаивая важные результаты, которые не выглядят достаточно значимыми. Еще меньшее количество исследований публикуют величины эффекта (которые, вполне возможно, дают лучшее представление о том, насколько значимым может быть результат) или обсуждают меры неопределенности.

«Нынешняя система сделала слишком много для поощрения результатов. Это приводит к конфликту интересов: ученый отвечает за оценку гипотезы, но ученый еще и отчаянно желает, чтобы его гипотеза подтвердилась».

Джозеф Хильгард, докторант и научный сотрудник в Центре Общественной Политики им. У. Анненберга

Последствия этого подхода ужасают. По оценкам мета-исследователей, проанализировавших неэффективность исследований, около 200 млрд. долларов — а это эквивалентно 85% мировых затрат на научные исследования — регулярно спускаются на плохо спланированные и бесполезные исследования. Нам известно, что не меньше 30 процентов самых влиятельных и новейших исследовательских работ в области медицины позже оказываются ошибочными или преувеличенными в своей значимости.

Решение проблемы плохого планирования исследований

Наши респонденты предложили два ключевых способа поощрения четкого планирования исследования и противодействия гонке за положительными результатами: переосмысление системы поощрений и внедрение большей прозрачности в научно-исследовательский процесс.

«Я бы основала систему поощрений согласно сложности методов исследования, а не согласно результату. Гранты, публикации, вакансии, награды, и даже освещение в СМИ должны базироваться на том, насколько хороши план и методы исследования, а не на том, был ли результат значимым или удивительным», — пишет Симин Вазир, редактор журнала и профессор психологии в Калифорнийском Университете в Дэйвисе.

Аналогично, Тим Гауэрс, математик из Кембриджа, считает, что исследователи должны получать признание в широком смысле за продвижение науки посредством неформального коллективного обсуждения идей — а не только за публикации.

Гауэрс продолжает: «Мы привыкли работать где-то там одни, а потом выдавать безупречный документ в форме журнальной статьи. Такой подход имеет обыкновение скрывать большую часть мыслительного процесса, который потребовался для совершения открытий. Мне бы хотелось, чтобы наше отношение ко всему этому поменялось, и люди меньше бы гнались за тем, чтобы первыми доказать какую-то теорему, или сделать открытие в науке, а больше бы думали о том, как продвинуть определенную область вперед».

В то же время, когда дело касается опубликованных результатов, большое количество ученых написали нам, что хотели бы, чтобы журналы ставили больший акцент на тщательность методик и интенсивность процессов, нежели на громкие результаты.

«Наука является человеческой деятельностью, поэтому она подвержена тем же предубеждениям, которые влияют на практически любую сферу принятия решений человеком».

Джэй Ван Бавель, профессор психологии, Нью-Йоркский Университет

«Я думаю, что фактором, который бы имел наибольшее влияние, является прекращение предпочтительной публикации положительных результатов исследования: иными словами, переход на оценку работ по качеству заданных вопросов, качеству методов и разумности анализа, а не по результатам как таковым», — пишет Майкл Инцлихт, профессор психологии и нейронауки в университете Торонто.

Некоторые журналы уже принимают подход такого рода исследований. PLOS One, например, обращает особое внимание на то, что принимает исследования с отрицательными результатами (когда ученый проводит тщательный эксперимент, но ничего не находит) для публикации; такое же заявление делает удачно названный Журнал Отрицательных Результатов в Биомедицинских Исследованиях.

Дэниэл Симмонс, профессор психологии в Иллинойском Университете, пишет, что в разрешении проблем также поможет бóльшая прозрачность. Вот пример: вебсайт под управлением НИЗ позволяет ученым заранее зарегистрировать план и методику своего исследования, а потом публиковать процесс его продвижения. Это усложняет утаивание учеными экспериментов, которые не привели к желаемым результатам. (На данный момент вебсайт содержит информацию о более чем 180 000 исследованиях в 180 странах).

Аналогично, кампания AllTrials добивается регистрации всех (прошлых, настоящих, и предстоящих) клинических исследований по всему миру, с исчерпывающей публикацией методик и результатов. Некоторые фармацевтические компании и университеты уже создали порталы, предоставляющие ученым доступ к исходным данным их исследований.

Главное, чтобы такого рода прозрачность стала нормой, а не достойным похвалы исключением.

3. Воспроизводимость результатов является критически важной. Но ученые редко это проверяют

Воспроизводимость является еще одним основополагающим принципом в науке. Ученые выбирают раннее исследование, которое они хотят проверить, и пытаются повторить его, чтобы убедиться, что результаты являются верными.

Проверка, повторная проверка, подтверждение достоверности — все это части долгого и мучительного процесса, ставящего своей целью достижение какого-то подобия научной истины. Но по мнению наших респондентов, этого не происходит так часто, как требуется. Существующих стимулов недостаточно для того, чтобы ученые погружались в нудную и кропотливую рутину повторных исследований. И даже если они предпринимают такую попытку, то часто обнаруживают, что не смогут добиться воспроизводимости. Все чаще это явление называют «кризисом невоспроизводимости».

И статистика подтверждает это: исследование 2015 года рассмотрело 83 часто цитируемых работы, заявивших об обнаружении эффективных методов лечения в психиатрической практике. Только 16 из них были успешно продублированы. Еще по ряду работ были приняты попытки проспективных исследований, и результаты противоречили шестнадцати из них. После проверки 11 исследований было обнаружено, что полученный во втором исследовании эффект намного меньше, чем в первоначальном исследовании. Тем временем почти половина (40) всех работ так и не была подвергнута хоть какой-то повторной обработке.

Совсем недавно в журнале Science было опубликовано критически значимое исследование, показавшее, что только небольшая часть исследований, публикуемых в главных журналах по психологии, может быть воспроизведена. То же самое происходит и в других научных областях — так считает Иван Орански, один из основателей блога Retraction Watch, следящего за научными ретракциями (Ретракция в данном контексте — официальное объявление, что первоначальная научная статья не должна была быть опубликована ввиду нарушения научной этики (напр., плагиат или фальсификация данных), и что ее результаты не должны быть использованы в последующих исследованиях).

Что же касается первопричин, участники нашего опроса указали на несколько проблем. Во-первых, у ученых практически нет стимулов, чтобы даже попробовать воспроизвести исследование. Джон-Патрик Аллем, социолог-докторант в Медицинской Школе Кека (Университет Южной Калифорнии), обратил наше внимание на то, что финансирующие организации предпочитают оказывать поддержку тем проектам, которые получают новую информацию, а не подтверждают старые результаты.

Аллем пишет: «К тому же, журналы не желают публиковать повторные исследования, если они не противоречат выводам и результатам оригинала. Принципиально новый материал берет верх над более надежными данными, и это устанавливает планку для ученых, на данный момент работающих над своими исследованиями». Как результат, все это отбивают у ученых охоту проверять работу друг друга.

Второй проблемой является то, что многие исследования сложно воспроизвести. Иногда используемые в них методы слишком туманны. Иногда в оригинальном исследовании участвовало слишком мало испытуемых, и получить воспроизводимый результат попросту невозможно. А иногда, как мы видели на примере предыдущего раздела, исследования плохо спланированы или откровенно ошибочны.

И мы опять возвращаемся к стимулам: когда ученые вынуждены часто публиковаться и гоняться за положительными результатами, остается меньше времени на выполнение высококачественного исследования с ясно сформулированными методами.

Решение проблемы невоспроизводимости

Для начала, чтобы заманить ученых в область воспроизводимости, нужно больше пряников. Сегодня же ситуация такова, что исследователей стимулируют публиковать новые и положительные результаты, а отрицательные оставлять простаивать в своих ноутбуках и папках.

Это принесло науке настоящее бедствие, получившее название «публикация с пристрастием» (систематическая ошибка, связанная с предпочтительной публикацией положительных результатов исследования) — ведь не все проведенные исследования публикуются в журналах, а те из них, которые публикуются, имеют обыкновение содержать положительные или ошеломительные результаты.

Если бы научные институты начали поощрять постоянные должности (постоянная работа в университете, с которой не могут уволить обычно после 7 лет испытательного срока) или нанимать исследователей на основании общего вклада их работ, а не их количества, это бы потворствовало большей воспроизводимости и противодействовало гонке за положительными результатами.

«Нужно как-то стимулировать повторные исследования, а журналы следует побуждать к публикациям „негативных“ работ. Ведь важны любые результаты, а не только ошеломительные и революционные».

Стефани Термонд, аспирант в области биологии, Калифорнийский Университет в Риверсайде

Следующим шагом может стать упрощение проведения повторных исследований. Например, более активное обсуждение методов в опубликованных научных работах. «Было бы замечательно иметь более жесткие правила, требующие более подробного изложения методов», — считает Брайан Носек из Виргинского Университета. Он также предложил более регулярное добавление приложений в конце документов, которые попадают в процедурную рутину; это поможет каждому, кто хочет повторить эксперимент. «Если я могу быстро включиться в работу, у меня намного больше шансов добиться точных результатов», — пояснил Брайан.

Носек подробно изложил и другие возможные решения, которые могут помочь в повторных исследованиях — и сделал это частью своей работы в Центре Открытой Науки.

По мнению Джона Иоаннидиса из Стэнфордского Университета, обмен данными будет способствовать повторным исследованиям. Слишком часто любой из тех, кто хочет повторить какую-то работу, должен гоняться за авторами оригинала и расспрашивать их о том, как проводилось исследование.

«Лучше делать это организованно, с одобрения всех главных исследователей в данной научной дисциплине, чем каждый раз пытаться добраться до одного из них и расспрашивать, как детектив, его или ее о деталях, данных и методах, к которым никак по-другому не получить доступ», — объяснил Джон.

Кроме того, ученые также могли бы использовать новые инструменты, — такие, как, например, программу с открытым исходным кодом, которая отслеживает каждую версию набора данных. Это делает процесс обмена данными более удобным и внедряет прозрачность в рабочий процесс.

Некоторые из респондентов выразили мнение, что ученые могут подключаться к дублированию до того, как будет опубликован оригинал. «До того, как ты опубликуешь исследовательскую идею в печатном виде, и ожидаешь от людей, что они уделят время на прочтение статьи, ты уже в долгу перед своей дициплиной, который заключается в том, чтобы повторить свои собственные исследования», — считает Джон Сакалюк, социальный психолог из Университета Виктории.

Некоторые из респондентов выразили мнение, что ученые могут подключаться к дублированию до того, как будет опубликован оригинал. «До того, как ты опубликуешь исследовательскую идею в печатном виде, и ожидаешь от людей, что они уделят время на прочтение статьи, ты уже в долгу перед своей дициплиной, который заключается в том, чтобы повторить свои собственные исследования», — считает Джон Сакалюк, социальный психолог из Университета Виктории.

Например, по его словам, психологи могли бы проводить небольшие эксперименты с горсткой участников, чтобы формировать идеи и генерировать гипотезы. Но потом им бы понадобилось провести более крупные эксперименты, с большим количеством участников, чтобы повторить и подтвердить те гипотезы перед тем, как представлять их научному миру. «При таком раскладе все остальные могут быть более уверены — представленное является тем, что, возможно, мы хотели бы включить в собственное исследование», — заключает Сакалюк.

4. Рецензирование не работает

Рецензирование должно отсеивать псевдонауку до публикации. И все же, раз за разом в нашем опросе выяснялось, что процесс не работает. Это был один из самых болезненных элементов научного сообщества, о котором нам рассказывали ученые.

Обычно рецензирование работает так. Исследователь подает статью для публикации в журнале. Если журнал принимает статью на обзор, ее отсылают рецензентам — специалистам в той же области, что и автор — для конструктивной критики и оценки возможности публикации или отказа. (Степень анонимности разная; одни журналы пользуются двойным слепым методом, а другие переходят на тройной, где авторы, редакторы и рецензенты ничего друг о друге не знают.)

Система выглядит разумно, но многочисленные исследования и систематические обзоры показали, что рецензирование не может надежно предотвращать публикацию статей низкого качества.

«Я считаю, что рецензирование — это как демократия. Плохо, но прочие варианты ещё хуже».

Тимоти Бэйтс, профессор психологии, Эдинбургский университет

В процессе регулярно пропускаются фальсификации и недочеты работ, что не так уж и удивительно — рецензентам не оплачивают и вообще никак не компенсируют время, которое они тратят на просмотр рукописей. Они делают это из чувства долга, чтобы помочь своей области и продвижению науки.

Но это значит, что найти лучших рецензентов в области не всегда легко, что изможденные рецензенты запаздывают с работой (это, в свою очередь, приводит к задержкам публикаций до двух лет) и что когда они наконец садятся за рецензии, то могут пребывать в спешке и пропускать ошибки в исследованиях.

«Проблема в том, что большинство рецензентов недостаточно тщательно проверяет работы, и это приводит к публикации некорректных, неполных и просто нечитабельных статей, — объясняет Джоэл Фиш, доцент математики в Университете Массачуссетс, Бостон. — Это становится огромной проблемой для молодых ученых в начале их работы, поскольку им приходится наводить справки о том, какие работы годятся, а какие нет».

«Наука переменчива, публикация статична. Исследования целую вечность не могут дойти до печати, при этом воспроизводить их или публиковать малозначимые результаты невыгодно, а доступ к самим исследованиям слишком дорог».

Аманда Каскенетт, аквабиолог, Министерство рыболовства и океанических ресурсов Канады

Вдобавок нужно учитывать проблему травли рецензентами. Так как редакторы и рецензенты по умолчанию знают авторов, а авторы не знают рецензентов, предвзятость против конкретных людей и организаций может просочиться в работу, открывая простор для грубых, непродуманных и бесполезных комментариев. (Достаточно проверить популярный хэштег #SixWordPeerReview в Твиттере.)

Эти проблемы не избежали внимания наших респондентов, которые назвали рецензирование сломанной системой, наказывающей ученых и принижающей качество публикаций. Они хотят не только переработать процесс рецензирования, но и сменить саму концепцию.

Решения для рецензирования

Как ни странно, участники нашего опроса разошлись во мнениях относительно предвзятости редакторов и прозрачности их работы. Некоторые из них предложили всем журналам перейти на двойной слепой метод, где рецензенты не могут знать имена или места работы людей, чьи статьи они рецензируют, а сами авторы не знают, кто их рецензирует. Главной целью здесь является уменьшение предвзятости.

«Мы знаем, что ученые принимают предвзятые решения на основе подсознательных стереотипов, — пишет Тимоти Дуигнан, кандидат наук из Тихоокеанского северо-западного национального университета. — Поэтому, нежели оценивать исследование по полу, этничности, родной стране или статусу автора, — что, как я считаю, происходит довольно часто — судить нужно по качеству работы, отдельно от всех этих вещей».

Но другие считают, что прозрачности нужно больше: «Хотя мы разумно ратуем за высочайший уровень прозрачности в издательствах, большинство наших рецензий все еще выполняются вслепую, и я не могу знать, кто рецензирует мою работу, — пишет Ламберто Манхоли, профессор эпидемиологии и здравоохранения в университете Чиети, Италия. — Слишком часто мы сталкиваемся с низкокачественными рецензиями и не можем понять, вызвано ли это неполным знанием или же конфликтом интересов».

«Нам нужно осознать истинную роль академических журналов: это витрины для неполных описаний исследований, которые принимают полупроизвольные редакционные решения о том, что публиковать, и часто ограничивают своими вредными процедурами доступ к важной критической оценке исследований после публикации».

Бен Голдакр, эпидемиолог, врач и писатель

Возможно, существует третий вариант. К примеру, eLife, новый журнал с открытым доступом и стремительно растущим влиянием, ведет совместное рецензирование. Редакторы и рецензенты вместе работают над каждым материалом, чтобы составить к нему единый список комментариев. Затем автор может ответить на то, что группа сочла наиболее важными проблемами, а не разбираться с предубеждениями и капризами отдельных рецензентов. (Как ни странно, этот процесс быстрее — eLife тратит на материалы меньше времени, чем Nature или Cell.)

И все же эти решения постепенны. Другие респонденты утверждали, что нам нужно в корне переосмыслить весь процесс рецензирования.

«Нынешний процесс рецензирования работает на идее того, что материал закончен, — говорит Носек. — Он служит методом проверки и подразумевает, что исследование завершено». Но наука так не работает. Она постоянно эволюционирует, и ее правда временна. Поэтому Носек утверждает, что наука должна «оставить позади идею окончательности публикации».

Некоторые респонденты хотели бы видеть рецензирование более продолжительным процессом, в котором исследования неоднократно и прозрачно обновляются и перепубликуются по мере того, как ответная реакция меняет их — как статьи в Википедии. Это потребовало бы какого-то экспертного краудсорсинга. «Научное издательское дело — особенно в биологических науках — работает так, будто Интернета не существует, — объясняет Лакшми Джайашанкар, старший научный рецензент для правительства. — Бумажное рецензирование занимает целую вечность, и это вредит ученым, которые пытаются быстро передать свои результаты в общий доступ».

Одна возможная модель уже есть в математике и физике, где существует долгая традиция «предварительного отпечатывания» статей. Исследования публикуются на открытом веб-сайте arXiv.org, зачастую до рецензирования и публикации в журналах. Там статьи сортируются и комментируются сообществом модераторов, давая еще один шанс отсеять проблемы до начала рецензирования.

«Предварительное отпечатывание позволило бы научному краудсорсингу повысить число найденных ошибок, так как традиционные рецензенты не могут быть экспертами в каждом разделе науки», — пишет Скотт Хартман, палеобиолог и кандидат наук в Университете Висконсина.

«Предварительное отпечатывание позволило бы научному краудсорсингу повысить число найденных ошибок, так как традиционные рецензенты не могут быть экспертами в каждом разделе науки», — пишет Скотт Хартман, палеобиолог и кандидат наук в Университете Висконсина.

И даже после публикации, как считают ученые, процесс рецензирования не должен останавливаться. Они хотят видеть больше «после-публикационных» рецензий в сети, чтобы научные работники могли критиковать и комментировать статьи после публикации. Уже появились сайты вроде PubPeer и F1000Research, которые способствуют такой ответной реакции.

«Мы проводим это два-три раза в год на концефенциях, — пишет Бекки Кларксон, исследователь медицины престарелых в Питтсбургском университете. — Но можем делать это каждый день в Интернете»

«Наиболее важно то, что рецензирование никогда не работало так хорошо, как мы себе представляли — и в этом кроется простор для ошибок».

Аннетт Элизабет Аллен

5. Слишком многое в науке требует платы

После того, как исследование было оплачено, проведено и отрецензировано, его всё ещё нужно опубликовать, чтобы другие могли прочесть его и понять результаты.

Снова и снова наши собеседники выражали недовольство тем, как рассеиваются научные исследования. По их словам, слишком многое находится в платных журналах, приобрести которые сложно и дорого. Некоторые опрашиваемые также раскритиковали процесс публикации за недостаточную скорость, замедляющую темп исследований.

Обсуждая вопрос доступа, некоторые ученые были уверены, что академические исследования должны быть бесплатны для всех. Они были раздражены нынешней моделью, когда коммерческие издатели скрывают журналы за высокими ценами.

Просмотр одной статьи в Science будет стоить $30; годовая подписка на Cell обойдется в $279. Elsevier публикует две тысячи журналов, подписка на которые стоит от $10 000 до $20 000 в год.

«У меня та же претензия, что и у многих ученых: судить ценность ученого по его материалам — это чрезмерное упрощение».

Лекс Кравитц, исследователь неврологии полноты, Национальный институт здравоохранения

Многие учреждения в США оплачивают журналы для своих сотрудников, но не все ученые (и прочие любопытные читатели) столь везучи. В свежем номере Science журналист Джон Боханнон описал беды кандидатов на присуждение докторской в лучшем университете Ирана. Он высчитал, что студенту пришлось бы тратить по $1 000 в неделю только чтобы оплатить нужные издания.

Как описал ситуацию Майкл Эйсен, биолог в Университете Беркелей и сооснователь Публичной библиотеки наук (или PLOS), научные журналы пытаются удержать прибыль печатной эры в век Интернета. Стоимость подписки продолжает расти, а несколько больших издателей (Elsevier, к примеру) выкупают всё больше и больше журналов, создавая себе маленькие феодальные уделы.

«Большие публичные издательства делают хорошие деньги на ученых, публикуя наши работы и перепродавая их университетским библиотекам по высокой цене (которая в первую очередь выгодна акционерам), — подмечает Корина Логан, зоопсихолог в Университете Кембриджа. — Это не выгодно ни обществу, ни ученым, ни широкой публике, ни науке в целом». В 2014 Elsevier отчитались о чистой прибыли в 40% и доходе, близком к трем миллиардам долларов.

«Мне кажется неправильным, что налогоплательщики тратят деньги на исследования в гослабораториях и университетах, но зачастую не имеют доступа к их результатам, скрытым за платными подписками на рецезентные журналы», — добавляет Мелинда Симон, постдок и исследователь микрофлюидизации в Ливерморской национальной лаборатории.

Решения для замкнутой науки

Многие из опрашиваемых призвали своих коллег публиковаться в журналах с открытым доступом (в PeerJ и PLOS Biology, к примеру). Но тут не все так просто. Продвижение в карьере часто может зависеть от публикаций в наиболее престижных журналах, вроде Science или Nature, которые всё ещё работают на платной основе.

Также остается открытым вопрос наиболее эффективного финансирования перехода на открытый доступ. В конце концов, журналы никогда не могут быть полностью бесплатными. Кто-то должен оплачивать работу редакции, поддержание сайта и прочие дела. Сейчас журналы с открытым доступом берут деньги с публикуемых, возлагая бремя на ученых, у которых и так проблемы с финансированием.

Одним из радикальных шагов был бы роспуск коммерческих издательств и переход на некоммерческую модель. «В случае с журналами я могу представить, что научные ассоциации будут управлять ими сами, — предлагает Йоханнес Брюер, кандидат наук и исследователь психологии массовой информации в Университете Колонь. — Если они будут только в сетевом варианте, стоимость размещения, технического редактирования и рекламы (при необходимости) легко может покрываться членскими взносами».

В качестве модели Тим Гоуэрс из Кембриджа предлагает математический онлайн-журнал Discrete Analysis. Этот некоммерческий проект принадлежит и публикуется подотчетно команде ученых, у него нет издательских посредников, и доступ к нему бесплатен для всех.

«Лично я очень много времени посвящаю написанию научных статей в Википедии, так как верю, что это продвигает дело науки куда эффективнее, чем мои профессиональные академические статьи».

Тед Сандерс, доктор наук по магнитным материалам, Стэнфордский университет

Тем не менее, пока не произойдет полное реформирование, многие ученые пойдут куда более простой дорогой — будут пиратить.

Bohannon отчитался о том, что миллионы ученых по всему миру пользуются сайтом Sci-Hub, созданным Александрой Элбакян, нейроученым из России, который нелегально хранит больше 50 миллионов академических трудов. «Как истинный пират, я считаю, что авторское право должно быть свергнуто», — сказала нам сама Элбакян.

У одного из опрашиваемых было ещё более радикальное предложение: отказаться от существующей системы журналов-рецензентов насовсем и просто публиковать всё в сети по мере готовности. «Исследования должны быть доступны в сети незамедлительно и выставлены на суд ученых, нежели проходить через форматирование, представление, обзор, переписывание, переформатирование, перепредставление и то, и это, и всё прочее, что может занять годы, — пишет Бруно Дагнино, работавший в Нидерландском институте неврологии. — Один формат, одна платформа. Судить всем сообществом, без задержек».

Некоторые ученые уже предпринимают шаги в этом направлении. Рэйчел Хардинг, генетический исследователь в Университете Торонто, создала веб-сайт Lab Scribbles, где публикует свои заметки о структуре белков гентингтина в реальном времени, наряду с данными и конспектами с прорывами и провалами. Идея заключается в том, чтобы помочь распространению информации между другими исследователями, работающими в этой области, чтобы лаборатории могли избегать ненужного наложения и учиться на ошибках друг друга. Не все могут согласиться со столь радикальным подходом; его критики беспокоятся, что слишком много дележки может поощрить участие «зайцев» от науки. И всё же, все в нашем опросе сводилось к вопросу прозрачности. Сейчас наука слишком закулисна, а исследованиями слишком трудно делиться. Это должно измениться.

6. Люди слабо осведомлены о достижениях науки

«Если бы я могла изменить одну вещь, связанную с наукой, я бы поменяла то, как ученые, журналисты и знаменитости информируют о ней людей», — пишет Клэр Мэлоун, доктор наук и научный сотрудник генетической лаборатории по исследованию рака Женской больницы Бригхэма.

Она не одинока в этом желании. Значительное число опрошенных выразило разочарованность в том, как наука освещается в обществе. Их огорчал тот факт, что столько дилетантов продолжают придерживаться абсолютно ненаучных идей или же имеют лишь самые примитивные представления о принципах функционирования науки.

Она не одинока в этом желании. Значительное число опрошенных выразило разочарованность в том, как наука освещается в обществе. Их огорчал тот факт, что столько дилетантов продолжают придерживаться абсолютно ненаучных идей или же имеют лишь самые примитивные представления о принципах функционирования науки.

Они жаловались, что недостаточно информированные знаменитости — как, например, Гвинет Пэлтроу — оказывают чрезмерное влияние на представления людей о здоровье и питании. (Как однажды поделился с нами Тимоти Кофилд из Альбертского университета: «Просто невероятно, как она ошибается в столь многом»).

Они правы. Научная журналистика часто кишит преувеличенными, противоречащими друг другу, а то и явно ошибочными утверждениями. Если вам когда-нибудь захочется увидеть прекрасный образчик подобного подхода, загляните на «Лечить или убить» — сайт, где Пол Бэттли скрупулезно документирует все случаи, когда в Daily Mail сообщалось, что разнообразные продукты — от антацидов до йогурта — вызывают или предотвращают рак, а иногда умудряются делать и то, и другое одновременно.

«Слишком часто происходит так, что на планете наберется от силы 10 человек, которые смогут понять одно-единственное научное исследование».

Майкл Бёрэл, аспирант Медицинской школы Нью-Йоркского университета, специализирующийся на биологии стволовых клеток

Иногда неприятные истории распространяют журналы при университетских издательствах. В 2015 году Мэрилендский университет в Колледж-Парке выпустил пресс-релиз, в котором говорилось, что определенная марка шоколадного молока может помочь в восстановлении после сотрясения мозга — доведенный до абсурда образец научного мифа.

И в самом деле, согласно опубликованному в BMJ исследованию, публикации трети университетских издательств содержали преувеличенные заявления о прямой причинно-следственной связи с заболеванием (когда само исследование предполагало только существование взаимосвязи), необоснованные заявления о том, что результаты тестирования на животных будут справедливы и для людей, или же несостоятельные рекомендации по здоровью.

Но не все склонны винить лишь медиа и публицистов. Прочие опрошенные указали на то факт, что сами ученые зачастую переоценивают свою работу, пусть даже на предварительном этапе, поскольку за финансирование приходится соревноваться, и каждый хочет представить свою работу масштабной, важной и революционной.

«В результате перед вами неутешительная динамика: журналисты и ученые дают друг другу возможность оказывать значительное влияние на достоверность и общий характер того, как результаты исследований и сделанные обществу обещания будут освещены в прессе», — пишет Дэниел Молден, доцент психологии в Северо-Западном университете. — «Когда результаты исследований оказываются не такими достоверными, а обещания — невыполненными, падает авторитет ученых и растет их желание быть оцененными по достоинству».

Способы активизировать пропаганду научных знаний

Существует много разнящихся мнений о том, как исправить плачевное положение дел — некоторые видят спасение в медиа, некоторые возлагают надежды на пресс-службы, другие же полагаются на самих ученых.

Многим из опрошенных хотелось бы, чтобы большее количество научных журналистов перестало превозносить отдельные исследования. Вместо этого, по их мнению, репортерам следовало бы вписать в контекст результаты новых исследований, а также уделять больше внимания строгости методологии, а не феерическим конечным результатам.

«Когда разговор заходит о каком-то вопросе, зачастую существует с десяток исследований, занимающихся данной проблемой», — сообщает Брайан Стэйси из Министерства сельского хозяйства США. — «Чрезвычайно редко единичному исследованию удается окончательно справиться с важной научной проблемой, однако очень часто результаты исследования подаются так, будто они действительно способны её разрешить».

«Мне кажется, что способность объяснить свою работу аудитории, не связанной с наукой, представляется настолько же важной, как публикация в рецензируемом коллегами журнале, однако на данный момент в структуре символов нет места для того, чтобы начать взаимодействовать с общественностью», — сетует Кристал Штеленпол, аспирант, занимающаяся коммунальной психологией в Университете Депола.

Не только репортерам придется собраться. «Ядовитую манеру» журналистов, академических издательств и ученых позволять друг другу создавать шумиху вокруг исследований, скорее всего, тяжело изменить, и многие из опрошенных указали, что для этой проблемы нет панацеи — несмотря на то, что признание ее существования является важным первым шагом.

Некоторые выступили с предложением о введении практики найма достойных доверия рефери, которые смогли бы неукоснительно точно выделить сильные и слабые стороны исследования. (Уже начали появляться некоторые вариации этого подхода: так, Новостная Служба экспертов-генетиков привлекает на работу независимых экспертов, которые могли бы высказаться по большим новым проектам в области генетики и биотехнологии) Прочие опрошенные сделали предположение, что, если сделать поиск бесплатным для всех, удастся снизить число неадекватной информации, поступающей из медиа.

Однако прочие опрошенные отметили, что самим ученым следует проводить больше времени, обучаясь общению с публикой — навык, которому, кажется, не уделяли много внимания.

«Если мы будем оценивать исследование, исходя из того, насколько примечательны его результаты, создастся тенденция к преувеличению достижений (Посредством использования гибкости интерпретации анализа данных, искажения или прямой фальсификации результатов)», — считает Симин Вазир из US Davis. — «Мы должны оценивать исследования, исходя из того, насколько точны использованные методы и их исполнение».

Или, возможно, нам следует сосредоточиться на совершенствовании научной грамотности. Джереми Джонсон, координатор проектов в Институте Броуда, настаивает, что получение образования в сфере науки могло бы избавить нас от многих проблем. «Научная грамотность должна быть первоочередным приоритетом нашей образовательной политики, — заявил он, — а не второстепенным».

7. Жизнь молодого ученого полна стрессов

Когда мы спросили исследователей о том, что в науке они бы изменили, многие рассуждали о самом научном процессе, организации исследований или совместных исследованиях. Такие ответы часто исходят от состоявшихся ученых, которым нравится их работа, но которые хотят сделать свои обширные исследования еще лучше.

Но с другой стороны, большое количество опрошенных исследователей — многие из которых являются студентами-выпускниками или кандидатами наук — влюблены в исследования, но находят ежедневную жизнь ученого изнурительной и неблагодарной. Их комментарии заслуживают отдельного раздела.

В наши дни многие состоявшиеся ученые и исследовательские лаборатории полагаются на маленькие армии выпускников вузов и кандидатов наук, которые совершают их эксперименты и проводят анализ данных.

Эти выпускники и кандидаты часто являются основными авторами многих исследований. В множестве сфер, например, в биомедицинских науках, исследователь обязательно должен быть кандидатом наук, прежде чем получить место в профессорском составе университета.

Вся эта система — сердце современной науки (Новая карточная игра Lab Wars насмехается над такими взаимоотношениями).

Но эта исследовательская работа низкого ранга может быть утомительной. Кандидаты обычно работают многие часы и получают низкую для своего уровня образования плату — зарплаты обычно связаны со списком стипендий NIH Национальной службы вознаграждения исследователей, которая начинается с $43 692 в год и поднимается до $47 268 спустя три года. Кандидатов наук обычно нанимают на срок от года до трех лет, и во многих учреждениях они считаются своего рода подрядчиками, что ограничивает защищенность их рабочих мест. Многие опрошенные говорили о крайне долгой работе и ограниченных льготах, связанных с семейным положением.

«Покончите с аспирантурой или радикально измените ее. Многие аспиранты постоянно находятся в депрессии. На это влияют долгие часы работы, ограниченные карьерные перспективы и низкие зарплаты».

Дон Гибсон, аспирант в растительной генетике в Калифорнийском университете города Дэвис

«Для двадцати-тридцатилетних ученых с кандидатской степенью и едва появившимися семьями проблематично удержаться на ненадежной и плохо оплачиваемой работе», — написал один кандидат, попросивший анонимности.

Этот недостаток гибкости производит непропорциональное воздействие на женщин, — особенно на тех из них, кто планирует создать семью, — что способствует установлению гендерного неравенства среди исследователей (В статье от 2012 года обнаруживается, что женщины-соискатели работы в научной среде оцениваются более строго и получают меньше, чем мужчины). «Очень малая поддержка оказывается женщинам-ученым и ученым, только начинающим карьеру», — замечает другой кандидат наук.

«В нынешних условиях очень мало долгосрочной финансовой безопасности, очень мало уверенности в том, откуда придет следующий зарплатный чек», — высказался Вильям Кенкел, кандидат наук, исследующий нейроэндокринологию в Университете Индианы. — «Когда в 2012 году я стал кандидатом наук, я переехал из Чикаго в Бостон для проведения исследований, затем покинул Бостон ради второй работы в Индиане. Через год или два я перееду для работы на факультете, и то если мне повезет. Представьте, каково строить свою жизнь в таких условиях».

Эти условия также могут негативно повлиять на исследования, проводимые молодыми учеными. «Контракты слишком короткие. Это мешает тщательным исследованиям, так как за два-три года сложно собрать достаточно результатов для статьи (и, следовательно, прогресса). Постоянное напряжение также отваживает талантливых и умных людей от науки», — отмечает другой исследователь.

Из-за того, что университеты выпускают так много кандидатов наук, но предоставляют так мало рабочих мест на факультетах, карьерные возможности многих из исследователей ограничены. Некоторые из них застревают в положении молодых ученых на 5-10 лет или больше.

«В биомедицинских науках на каждую доступную должность на факультете приходят сотни или тысячи заявлений, что оказывает на защитивших кандидатскую постоянное давление, побуждая их часто публиковаться в уважаемых журналах, чтобы суметь побороться за эти позиции».

Многие молодые исследователи отмечали, что кандидатские программы слабо готовят людей для работы вне академического пространства. «Учитывая то, сколько у нас профессорских должностей, получается, что мы выпускаем слишком много студентов [с кандидатскими степенями], обладающих минимальной подготовкой к работе вне академических исследований», — заметил Дон Гибсон, кандидат наук, изучающий генетику растений в Университете Дэвис.

Лора Вайнгартнер, выпустившийся исследователь в области эволюционной экологии в Университете Индианы, согласна с ним: «В очень немногих университетах (особенно это касается консультантов из профессорско-преподавательского состава) знают, как готовить учащихся к чему-то вне академической среды, что оставляет многих студентов без надежд, так как работы в научной среде для них не найдется».

Сложите все факты вместе, и вас перестанет удивлять то, что все вокруг говорят о тревоге и депрессии как среди выпускников, так и среди кандидатов. «Среди аспирантов высок уровень депрессии. На это влияют долгие часы работы, ограниченные карьерные перспективы и низкие зарплаты», пишет Гибсон.

Исследование Калифорнийского университета в Беркли от 2015 года обнаружило, что 47% опрошенных аспирантов могут находиться в депрессии. Причины этого сложны и не могут быть решены быстро. Занятие академическими исследованиями — и так трудное задание, подгоняемое тревогой, которое может повлиять на душевное здоровье.

Но как недавно рассказала Дженнифер Уокер в Quartz, многие аспиранты также чувствуют себя одинокими и оставшимися без поддержки, что усугубляет эти проблемы.

Как сохранить интерес молодых ученых к науке

Мы получили множество конкретных предложений. Можно предоставить аспирантам более щедрые условия декретного отпуска и соцобеспечения детей. Также, можно принимать больше абитуриенток, чтобы уменьшить гендерный разрыв.

Но часть опрошенных также заметили, что проблемы трудоустройства аспирантов и защитивших докторскую диссертацию неразрывно связаны с некоторыми из рассмотренных выше основных проблем науки. Из-за того, что преподавательский состав университета и исследовательские лаборатории ощущают сильнейшее давление, принуждающее их публиковаться, но ограничены при этом в финансировании, куда заманчивей полагаться на низкую ставку, которую получают после защиты диссертации.

«Руководство университетов почти не заинтересовано в создании рабочих мест для аспирантов или в увеличении количества выпускаемых докторов наук», — пишет Вайнгартнер. — «Молодые исследователи являют собой высококвалифицированную и относительно недорогую рабочую силу для университета».

«Существуют серьезные предубеждения насчет женщин и этнических меньшинств, и эксперименты, проведенные по слепому методу, показали, что, если скрыть имена и рабочую организацию, это кардинально меняет важные решения, от которых зависит карьера ученых».

Терри Макглин, преподаватель биологии в университете штата Калифорния в Домингес-Хиллс

К тому же, некоторые респонденты отметили несоответствие количества ежегодно выпускаемых докторов наук и академических вакансий.

В недавно опубликованной в журнале Nature статье Джули Гулд изучила несколько идей по перестройке системы докторантуры. Одна из идей предполагает разделение докторантуры на две программы: одну для профессионального обучения, а вторую — для научного. В рамках первой программы выпускники были бы более квалифицированы и подготовлены для работы вне сферы науки.

Это далеко не исчерпывающий список. Однако суть всех этих предложений заключается в том, что университетам и исследовательским лабораториям необходимо обеспечить усиленную поддержку следующему поколению исследователей. Действительно, это, пожалуй, так же важно, как и решение проблем, связанных непосредственно с научным процессом. В конце концов, молодые ученые по определению являются будущим науки.

Завершает Вайнгартнер суждениями, которые мы слышим очень часто: «Множество творческих, трудолюбивых и/или мало представленных в науке ученых вытесняются из науки из-за этих проблем. Не каждый студент или университет столкнется со всеми этими неприятностями, но они нередки. Теперь многие молодые ученые разочарованы и хотят бросить исследовательскую деятельность».

Наука должна исправить крупнейшие из своих недостатков

У науки не все потеряно.

Как бы там ни было, она все еще работает. Взять хотя бы новые вакцины от вируса Эболы, открытие гравитационных волн или новые методы борьбы с не поддающимися лечению заболеваниями. И во многом она становится только лучше. Взгляните на работу исследователей, занимающихся мета-анализом, которые изучают и оценивают исследования — область, получившую признание за последние 20 лет.

Но наукой занимаются люди, а им свойственно ошибаться, и у нее нет защиты от человека и всех его недостатков. Научная революция началась лишь 500 лет назад. И только за последние сто лет наука стала профессией. Еще есть возможность понять, как лучше избавиться от предрассудков и сложить инициативы нескольких людей в единое целое.

Исходя из этого, вот несколько общих предложений:

Во-первых, наука должна осознать проблему нехватки денег и разобраться с ней. Наука крайне важна и заслуживает достаточного финансирования. Но существующая система поощрений может исказить проводимые исследования.

В данный момент авторов небольших исследований со смелыми выводами, которые можно легко изменить и опубликовать в журналах, награждают несоразмерно. В то же время почти отсутствуют стимулы для проведения трудных исследований, изучающих важные вопросы на протяжении долгого периода времени. Решить это будет непросто, но это корень многих оговоренных ранее проблем.

Во-вторых, наука должна отмечать и награждать неудачи. Принятие того факта, что благодаря тупикам в исследованиях и провалившимся научным работам мы можем узнать больше, разорвало бы круг «публикуйся или умри». Это позволило бы ученым с большей уверенностью проектировать сложные, а не только выгодные эксперименты, делиться своими данными, объяснять неудавшиеся эксперименты коллегам и использовать эти отсутствующие результаты для начала построения карьеры (вместо погони за столь редкими прорывами).

В-третьих, науке нужно быть более открытой. Ученые должны в полном объеме публиковать свои методики и результаты исследований и делиться необработанными данными так, чтобы они были легкодоступны и понятны тем, кто захочет заново проанализировать или повторить их результаты.

От напрасных и посредственных исследований нам не избавиться, но, как объясняет в своей недавней работе Иоаннидис из университета Стэнфорда, недостаточная открытость способствует чрезмерному расточительству и уменьшает пользу дополнительных исследований.

Как мы слышали от исследователей, особенно из социальных наук, они снова и снова ощущали, что из-за их подсознательных предубеждений в области их работ, которые усугблялись за счет острой необходимости публиковаться и строить карьеру, наука шла по неправильному пути. Если бы этот процесс включал в себя защиту от человеческого фактора и предрассудков, — через пристальное наблюдение коллег, более обоснованное и непрерывное финансирование, большую открытость системы и готовность делиться полученными данными — можно было бы ослабить часть таких предубеждений.

Эти корректировки займут время и будут применяться постепенно — так работает и сам научный процесс. Но те результаты, которых добилось человечество, используя несовершенные научные методы, 500 лет назад было бы невозможно и вообразить. Результаты усовершенствования этого процесса могут оказаться такими же или даже более поразительными.

Джулия Беллуз, Брэд Пламер и Брайан Резник