«Трудно назвать область медицины, где бы лазеры ни применялись», — отмечает заведующий лабораторией лазерных медицинских технологий Института лазерной физики СО РАН Александр Петрович Майоров. Он предлагает пойти от обратного. «Приведите мне пример того или иного отдела врачебной практики, и я скажу, каким образом там используются наши приборы и технологии», — говорит ученый.

Медицинские лазеры бывают самые разные, и их применение в той или иной области зависит от свойств лазерного излучения и особенностей его воздействия на различные живые ткани организма. Например, если нужно сделать тонкий разрез очень тонкой ткани — то будем использовать лазер с длиной волны, которая хорошо поглощается в этой ткани, и небольшой мощностью рассечем последнюю. При необходимости удалить онкологически пораженную долю легкого — будем использовать лазер с большой мощностью. В офтальмологии, если операция проводится на поверхности роговицы, применяется ультрафиолетовое излучение, которое полностью поглощается на глубине в несколько микрон. Для припаивания сетчатки внутри органа зрения — «зеленое излучение», свободно проходящее через все ткани глаза и воздействующее только на ткани сетчатки и глазного дна.

Офтальмология, стоматология, косметология — это всё на поверхности. А вот если, допустим, нейрохирургия?

«Мы очень тесно работаем с Новосибирским научно-исследовательским институтом травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Министерства здравоохранения РФ, — начинает Александр Майоров. — В данном случае наши лазеры не являются инструментом для операции на самих нервах. С их помощью работают на опухолях головного мозга». Исследователь отмечает, что в этой области сибирские ученые из НИИТО — лидеры: они убирают новообразования — гигантские менингиомы объемом до литра! — и при этом человек не просто выживает после сложнейшей операции, но и остается полноценным членом общества.

«Дальше!» — улыбается Александр Петрович. Ну, раз зашла речь про опухоли — то онкология.

Совместно с несколькими организациями мы занимались вопросами фотодинамической терапии и гипертермии», — отбивает пас Майоров. Как известно, онкологические клетки можно убить двумя способами: химически и термически. Названные выше методы (фотодинамическая терапия и гипертермия) — лазерно-ассистированные варианты воздействия. Первый относится к термохимической разновидности и подразумевает присутствие фотосенсибилизаторов (химических препаратов, увеличивающих чувствительность к воздействию света), которые в большей концентрации накапливаются только в тех местах организма, где есть опухоль. Затем этот участок обрабатывается лазерным излучением с определенной длиной волны, а введенный препарат служит мишенью, именно он «говорит»: «Сюда! Сюда!». В результате происходит реакция с выделением синглетного, обладающего высокой энергией, кислорода — а он, в свою очередь, губительно действует на новообразование.

«Оба этих метода получили достаточно широкое развитие в нашей стране, — комментирует ученый. — Выпускаются и необходимые препараты, и лазеры, но в области фотодинамической терапии необходима другая комплексная программа — по созданию новых фотосенсибилизаторов. Они должны быстро выводиться из организма пациента, чтобы сократить время его реабилитации после процедуры. Сейчас, к сожалению, в зависимости от методики введения фотосенсибилизатора, после вмешательства пациенту в течение нескольких суток или недель нужно находиться в затемненном помещении».

Кардиология — еще одна область медицины, где лазеры различного назначения буквально нарасхват. Например, они используются в качестве инструмента для проведения очень тонких операций на сердце прямо в процессе его работы, когда точечные лазерные удары наносятся, допустим, при перфорации миокарда, в период между сердечными ритмами.

Кроме того, если говорить о протезировании, то здесь тоже не обойтись без высокотехнологичных помощников. В ИЛФ СО РАН, в тесном сотрудничестве с ФГБУ «НИИПК им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, как раз и создают сверхточные аппараты для изготовления рукотворных клапанов человеческого «мотора».

Такие протезы обычно делают либо из искусственных материалов (металл, нейлон), либо из биологических (неживых, специально обработанных тканей человека или животного). Первые обладают единственным преимуществом: они долговечны. Однако в графе «недостатки» имеется очень важный аспект: необходимость пожизненной антикоагулянтной терапии. Человек должен постоянно принимать препараты, разжижающие кровь, что несет в себе очень высокий риск кровотечений, даже от незначительных травм. Очень часто и без травмы развиваются тяжелые, жизнеугрожающие кровотечения из внутренних органов.

Что касается клапанов сердца из биологической ткани, то у них обратная проблема — они, напротив, недолговечны. «Все наши технологии построены на том, чтобы сделать их более ресурсоемкими», — отмечает Александр Майоров.

И в России, и во всем мире клапаны из биологической ткани — это штучное производство. Машина может лишь подготовить материал, где-то что-то проверить, но каждое изделие «собирается», сшивается вручную.

«Для того чтобы сориентироваться, мы сначала проанализировали, из-за чего клапаны выходят из строя», — говорит Александр Петрович. Он показывает фото: несколько створок протеза целые, а одна разорвалась — у нее толщина ткани была меньше, чем у других. Получается: измерения проведены неверно либо их вовсе не было. Значит, при изготовлении элементов для клапанов сердца нужно очень тщательно за этим следить. Далее — при вырезании деталей обычно используют ножницы или высечки. В обоих случаях, как свидетельствует гистологический срез, заметна волокнистость края. «Сделали клапан, он начинает работать, мелкие разрывы увеличиваются, увеличиваются — и вот створка уже пришла в негодность», — поясняет Александр Майоров.

Еще одна причина выхода протеза из строя скрывается в самой биологической ткани — как и любая другая, она состоит из волокон, которые имеют плетение и, соответственно, преимущественное направление. Следовательно, физические свойства по разным векторам тоже будут разные. «Если вырезать абы как, то «нити», которые правильно расположены, будут работать, а те, что неверно — рваться. Значит, нам нужно знать, каким образом расположены волокна в перикардиальной ткани», — комментирует Александр Петрович.

Еще одна причина выхода протеза из строя скрывается в самой биологической ткани — как и любая другая, она состоит из волокон, которые имеют плетение и, соответственно, преимущественное направление. Следовательно, физические свойства по разным векторам тоже будут разные. «Если вырезать абы как, то «нити», которые правильно расположены, будут работать, а те, что неверно — рваться. Значит, нам нужно знать, каким образом расположены волокна в перикардиальной ткани», — комментирует Александр Петрович.

Иными словами, на этой стадии требуется очень квалифицированный закройщик. Можно криво разметить лекала и разрезать материал на платье — вы как клиент отделаетесь лишь финансовыми убытками и испорченным настроением. В случае с сердечными клапанами потери неизмеримо выше, так что всё должно быть максимально точно.

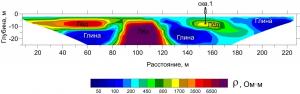

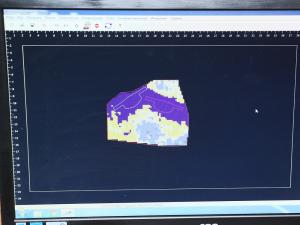

«Поэтому мы создаем автоматизированные комплексы, которые бы качественно работали с биологической тканью, — говорит Александр Майоров. — Начать решили с того, чтобы интегрировать в системы блоки измерения толщины с использованием индуктивных датчиков. Это контактный метод, он позволяет достигать точности до 10 микрон. На операцию с лоскутом ткани примерного формата А4 у нас сейчас уходит порядка 5—7 минут, а раньше, до внедрения нашей разработки, — целый день труда двух сотрудников: один измеряет, а другой рисует карту и записывает показатели. Более того, мы можем строить топографическую карту лоскута, где цветом определены толщины».

С учетом того, что элементы искусственного сердечного клапана имеют свои технические требования, можно наглядно убедиться: толщина участка створки должна быть, например, 500 микрон — с этим связан, допустим, салатовый цвет, следовательно, деталь нужно расположить на соответствующем участке ткани. «Это уже здорово помогает, — отмечает Александр Петрович, — но, более того, наша машина в состоянии сама разместить элементы так, как нужно, ведь в ее памяти есть все необходимые данные. Далее мы нажимаем кнопку — даем команду на вырезание — и аппарат из лоскута вырезает всё, что необходимо». Для этого тоже используются тщательно подобранные лазеры с определенной длиной волны — так, чтобы край был максимально ровным, не волокнистым и менее подверженным разрывам в последующем».

Следующая задача — ее Александр Майоров называет более серьезной — кондиционирование перикардиальной ткани, которая имеет две поверхности: фиброзную («мохнатую», рыхлую) и серозную (гладкую). При вырезании элемента клапана сердца или системы кровоснабжения следует расположить деталь так, чтобы фиброзная сторона не касалась непосредственно крови. Дело в том, что для наибольшего приближения и адаптации к живым тканям организма, на поверхности нужно вырастить скользкий эндотелиальный слой. За него не смогут зацепиться частички крови, и она не будет задерживаться и застаиваться.

Следующая задача — ее Александр Майоров называет более серьезной — кондиционирование перикардиальной ткани, которая имеет две поверхности: фиброзную («мохнатую», рыхлую) и серозную (гладкую). При вырезании элемента клапана сердца или системы кровоснабжения следует расположить деталь так, чтобы фиброзная сторона не касалась непосредственно крови. Дело в том, что для наибольшего приближения и адаптации к живым тканям организма, на поверхности нужно вырастить скользкий эндотелиальный слой. За него не смогут зацепиться частички крови, и она не будет задерживаться и застаиваться.

«Так вот, на серозной стороне эндотелий образуется очень легко, — объясняет Александр Майоров. — А на фиброзной — плохо. Если делается заплатка на сосуд, то всё просто. Но как быть со створкой клапана, которая и там, и там соприкасается с кровью? Значит, нужно «мохнатую» часть каким-то образом сгладить, «побрить» — это мы делаем с помощью лазеров, а затем отдаем на выращивание эндотелиального слоя. Сейчас как раз проводятся такие эксперименты».

Что касается определения направления волокон, то здесь ученые ИЛФ СО РАН придумали оптическую систему (она пока работает в лабораторных условиях). «Это поляризационные методы, — рассказывает Александр Петрович. — Мы отправляем лазерный луч на поверхность, отраженное рассеянное излучение меняет поляризацию, и можно проанализировать, каким образом она трансформируется. Дальше уже математически строим направление волокон».

По словам исследователя, первый лазерный аппарат, который был создан в ИЛФ СО РАН, выполнял функции измерения толщины и вырезания элементов. Скорость последнего процесса у него была сравнительно невысока — порядка ста миллиметров в минуту, но даже этот прибор намного превышал человеческую производительность по оперативности и, самое главное, точности. Следующая модификация стала быстрее примерно в сто раз. Комплекс третьего поколения сделали полностью из нержавеющей стали для работы в условиях чистых хирургических помещений, чтобы всё могло быть сертифицировано по европейским стандартам. Наконец, последний на сегодня аппарат, созданный для НИИ патологии кровообращения им. Е.Н. Мешалкина, уже обладает функциями сглаживания, кондиционирования поверхности.

Александр Майоров отмечает, что в ИЛФ СО РАН создают лазеры различного медицинского назначения непосредственно для нужд медицинских учреждений, с которыми идет сотрудничество. «Успех нашего взаимодействия проявляется, когда со второй (медицинской) стороны есть заинтересованный и активный компаньон,— говорит ученый. — Сейчас очень просто купить подобные приборы за рубежом, заказать, получить — и не думать, как это сделать в России. Однако в тесной связке с медицинскими учреждениями мы в институте создаем аппараты, которые гораздо лучше по функциональным особенностям, превышают иностранные по многим параметрам и не уступают по качеству».

Екатерина Пустолякова

Фото предоставлены Александром Майоровым

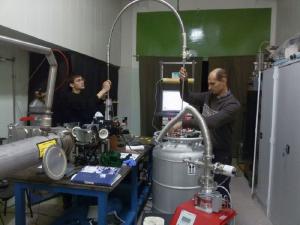

Исследователи Института ядерной физики им. Г.И. Будкера (ИЯФ СО РАН) и Института физики микроструктур РАН (ИФМ РАН) провели серию экспериментов с германиевыми полупроводниками на Лазере на свободных электронах (ЛСЭ) Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения и выяснили, что после возбуждения атомов примеси они релаксируют быстрее, чем считалось раньше. «Мы обнаружили интересную закономерность, – поясняет кандидат физико-математических наук, научный сотрудник ИФМ РАН Роман Хусейнович Жукавин. – Согласно теории каскадной релаксации, чем выше вы забрасываете электрон, тем дольше потом он опускается вниз по квантовым уровням. Но эксперимент показывает обратное – чем выше мы его подбрасываем, тем быстрее он возвращается. Похожие результаты получили наши коллеги в Дрездене на установке FELBE. Встает вопрос корректности интерпретации. Эксперимент дает только результат, а осознать его нужно будет теоретикам».

Исследователи Института ядерной физики им. Г.И. Будкера (ИЯФ СО РАН) и Института физики микроструктур РАН (ИФМ РАН) провели серию экспериментов с германиевыми полупроводниками на Лазере на свободных электронах (ЛСЭ) Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения и выяснили, что после возбуждения атомов примеси они релаксируют быстрее, чем считалось раньше. «Мы обнаружили интересную закономерность, – поясняет кандидат физико-математических наук, научный сотрудник ИФМ РАН Роман Хусейнович Жукавин. – Согласно теории каскадной релаксации, чем выше вы забрасываете электрон, тем дольше потом он опускается вниз по квантовым уровням. Но эксперимент показывает обратное – чем выше мы его подбрасываем, тем быстрее он возвращается. Похожие результаты получили наши коллеги в Дрездене на установке FELBE. Встает вопрос корректности интерпретации. Эксперимент дает только результат, а осознать его нужно будет теоретикам».

Преимуществом новосибирского ЛСЭ является возможность быстрой и плавной перестройки по длинам волны излучения. «Это уникальная возможность, – комментирует кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, старший преподаватель НГУ Юлия Юрьевна Чопорова. – Каждый электрон находится на своем основном уровне, для перехода в возбужденное состояние ему необходим определенный квант энергии, которому соответствует конкретная длина волны. ЛСЭ позволяет задать определенную длину волны излучения и посмотреть, как себя ведет каждый электрон. Когда мы слышим оркестр, это красиво, но мы не знаем, кто именно сейчас играет. Наш ЛСЭ позволяет слушать игру каждого инструмента в отдельности и разложить мелодию по всем октавам».

Преимуществом новосибирского ЛСЭ является возможность быстрой и плавной перестройки по длинам волны излучения. «Это уникальная возможность, – комментирует кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, старший преподаватель НГУ Юлия Юрьевна Чопорова. – Каждый электрон находится на своем основном уровне, для перехода в возбужденное состояние ему необходим определенный квант энергии, которому соответствует конкретная длина волны. ЛСЭ позволяет задать определенную длину волны излучения и посмотреть, как себя ведет каждый электрон. Когда мы слышим оркестр, это красиво, но мы не знаем, кто именно сейчас играет. Наш ЛСЭ позволяет слушать игру каждого инструмента в отдельности и разложить мелодию по всем октавам».