Крым зовёт!

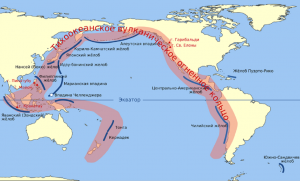

Как мы уже писали, на прошедшем в Новосибирске XII Инновационно-инвестиционном форуме «Инновационная энергетика» среди иногородних гостей были и представители Республики Крым. Насколько нам известно, ситуация в энергетике полуострова достаточно напряженная. Причем, самым характерным штрихом является то, что определенные инновации в этой сфере (например, наличие солнечной и ветровой генерации) парадоксальным образом соседствуют там с общей запущенностью инженерной инфраструктуры. В условиях энергетической блокады эти «слабые места», как мы понимаем, дополнительно усугубляют проблему.

Надо сказать, что сугубо техническая сторона проблемы крымской энергетики освещается в наших СМИ довольно слабо. В основном мы слышим политические декларации со стороны российского руководства, связанные с обещанием решить проблему крымчан за счет создания энергомоста и строительства новых ТЭС. Однако в реальности ситуация выглядит гораздо сложнее. И самое главное – тот путь решения проблемы, который преподносится нашей общественности как единственно правильный и безальтернативный вариант, на самом деле требует пересмотра. Во всяком случае, так настроены новосибирские специалисты, работающие сейчас на полуострове. Они ничуть не преуменьшают возникших перед ними сложностей, хотя при этом не считают ситуацию безнадежной. По крайней мере – в чисто техническом плане.

Представитель ГУП Республики Крым «Центр Энергоэффективности и Энергосбережения» Сергей Кренц признался:

«Несмотря на серьезные трудности, которые сегодня существуют в Крыму, работается мне там два года достаточно комфортно. Результатом такой работы стала созданная нами программа, которая сейчас находится в стадии наполнения пилотными проектами. И я думаю, что при поддержке такого мощного института, как Институт ядерной энергетики, мы наведем в Крыму порядок с энергоснабжением и внедрим там не один проект».

По словам Сергея Кренца, главная проблема Крыма – не в отсутствии стабильного энергоснабжения, а в рациональном использовании того, что там есть. Собственная генерация Крыма на данный момент не очень большая. Два года назад энергодефицит был где-то на уровне 1800 МВт. Эта величина не считается критической. С созданием энергомоста полуостров получил дополнительные 800 МВт электроэнергии. Однако внешние источники не могут целиком решить проблему, поскольку, констатирует Сергей Кренц, износ сетей в Крыму такой, что до Симферополя доходит только половина этой мощности, а Севастополь получает лишь ничтожные остатки.

Если в корне ничего не менять, то – с учетом планов развития полуострова – к 2020 году энергодефицит может только вырасти, и очень значительно. Ситуацию не спасают и два проекта, связанных с созданием двух больших ТЭС. Запуск новых предприятий, развитие туристических комплексов и курортных зон резко повышают потребности в электроэнергии. Поэтому планы по экономическому развитию региона и планы, связанные с развитием энергетики, пока еще плохо соответствуют друг другу. Таково, в целом, мнение новосибирских экспертов. «Когда мы робко высказались по поводу того, что энергодефицит через несколько лет может составить три ГВт, то в наш адрес послышались упреки – начиная с замминистра энергетики РФ до местных депутатов и представителей предыдущего крымского руководства», – заметил Сергей Кренц.

Если в корне ничего не менять, то – с учетом планов развития полуострова – к 2020 году энергодефицит может только вырасти, и очень значительно. Ситуацию не спасают и два проекта, связанных с созданием двух больших ТЭС. Запуск новых предприятий, развитие туристических комплексов и курортных зон резко повышают потребности в электроэнергии. Поэтому планы по экономическому развитию региона и планы, связанные с развитием энергетики, пока еще плохо соответствуют друг другу. Таково, в целом, мнение новосибирских экспертов. «Когда мы робко высказались по поводу того, что энергодефицит через несколько лет может составить три ГВт, то в наш адрес послышались упреки – начиная с замминистра энергетики РФ до местных депутатов и представителей предыдущего крымского руководства», – заметил Сергей Кренц.

Тем не менее, на сегодняшний день новые руководители уже признали правоту наших специалистов. Это означает, что мнение профессионалов постепенно начинает учитываться. Отсюда следует важность на сегодняшнем этапе разумных предложений и инновационных проектов, поскольку проблему энергоснабжения Крыма, считают специалисты, невозможно нормально решить, используя старые, шаблонные подходы. Консолидированное мнение наших ученых и экспертов могло бы существенно повлиять на принятие конкретных решений. И сейчас, похоже, для этого наступил наиболее подходящий момент. Причем необходимо сделать так, чтобы профессионалов услышали на самом верху.

«К сожалению, – отмечает Сергей Кренц, – в Федеральной целевой программе не предусмотрены проекты, связанные с распределенной генерацией. И против этой системы почему-то активно выступает наше российское профильное министерство – Минэнерго».

В настоящее время российские чиновники, курирующие вопросы энергетики, целиком сосредоточились на строительстве упомянутых ТЭС, для которых будут специально тянуть газопровод. Что касается малых объектов мощностью до 25 МВт, то, по мнению сотрудников Минэнерго, они могут работать только в автономном режиме – исключительно «для себя». Выходить в общую сеть малым объектам просто запрещено (во всяком случае, до того периода, пока не введут в эксплуатацию большие станции).

Отметим, что наши специалисты (получив устное «разрешение» создавать малые объекты генерации «для себя») уже успешно опробовали в Евпатории работу небольших газопоршневых генераторов, хорошо себя показавших себя во время блэкаутов. Такая машина, установленная в одной из котельных города, бесперебойно снабжала жителей микрорайона и светом, и теплом. Этот опыт, в принципе, можно распространить достаточно широко. Но для начала, отметил Сергей Кренц, необходимо создать концепцию по распределенной генерации Крыма, чтобы затем приступить к конкретным проектам. В настоящий момент как раз идет работа в указанном направлении. «Сегодня нам в помощь передана такая структура, как корпорация развития Республики Крым, у которой достаточно подробно описаны все энергетические объекты полуострова. И самое главное – у них есть деньги на проектные работы», – подытожил Сергей Кренц.

Интересно отметить, что в планах наших специалистов значатся предложения по созданию энергетических объектов, работающих на твердых бытовых отходах. Во главу угла, конечно же, ставится выработка электричества, поскольку выработка тепла для Крыма не столь актуальна, как для Сибири. Что касается избыточного тепла, то его могут направлять, скажем, на обогрев теплиц. И даже – на выработку холода. Как мы уже неоднократно писали, новосибирские специалисты уже в течение многих лет пытаются «пробить» свои технологии по энергетической утилизации ТБО. Но поскольку возле Новосибирска «полно оврагов» (по словам одного бывшего чиновника), то такие предложения до сих пор остаются у нас без внимания. Для Крыма же, надо понимать, решение экологических проблем – вопрос архиважный. И утилизация мусора с одновременной выработкой так необходимой региону электроэнергии представляется на данном этапе просто идеальным вариантом.

Кроме того, Сергей Кренц уверен, что Крым – просто идеальное место для развития альтернативной энергетики. И даже те небольшие (пока еще) мощности, вырабатываемые солнечными и ветровыми электростанциями, обеспечивают хоть какую-то надежность работы всей энергосистемы полуострова в нынешних непростых условиях. Возможно, без них в самые тяжелые моменты регион бы полностью погрузился во тьму.

Интересно и то, что проектами развития малой энергетики в Крыму заинтересовались… немцы и датчане. И в принципе, они готовы инвестировать сюда определенные суммы. И если бы не санкции, то зарубежный капитал вполне бы мог поучаствовать в программах модернизации системы энергоснабжения региона.

Что касается новосибирских специалистов, то Крым для них может стать некой «пилотной» площадкой для реализации инновационных проектов – тех самых проектов, которые всё еще не находят понимания у наших местных руководителей.

Олег Носков

- Подробнее о Крым зовёт!

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии