Тартарией в Средние века «просвещённые» западные люди называли огромную территорию от Каспия до Тихого океана и Китая. И жили там, по их мнению, дикие племена – варвары и людоеды, далёкие от цивилизации. Собственно говоря, с тех пор в восприятии западноевропейцев сибиряки изменились несильно. Но в самом центре дикой русской Тартарии в 20 километрах от 1,5-миллионного Новосибирска уже более полувека работает знаменитый во всём мире научный центр, в котором наши учёные трудятся, изобретают и выдают на-гора сотни, если не тысячи уникальных научных открытий. Многие из которых, увы, не востребованы на Родине…

Самая научная улица в мире

35 институтов Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) сосредоточены на территории в несколько квадратных километров. От одного института до другого – максимум 15-20 минут пешком. Правда, по почти нечищенным и грязным в осеннюю распутицу улицам. Отличие от того же Сарова (бывшего Арзамаса-16) серьёзное. В ядерном Сарове – закрытом на амбарный режимный замок охраной ФСБ – жители даже личные машины не закрывают на ночь. Новосибирский академгородок, всего лишь открытый всем приезжим и желающим в нём жить Советский район (название времён великой сверхдержавы, слава богу, хотя бы сохранили) сибирского города-полуторамиллионника.

В академгородке машины всё-таки закрывают и детские коляски на улице не оставляют. Преступность в основном бытовая, за счёт приезжих из соседних депрессивных районов. Правда, среди молодых студенток Новосибирского университета, который тоже расположен на территории академгородка, ходят страшные легенды об эксгибиционистах, поджидающих их на тропинках университетского даже не парка, а леса.

Очень скромные коттеджи академиков Сибирского отделения РАН прикрывают символические деревянные штакетники. Никаких усиленных полицейских патрулей, хотя каждый житель академгородка знает, где живёт местное научное начальство. Как ёмко сказал замечательный учёный, ректор университета, член-корреспондент РАН Михаил Федорук, «здесь каждый студент может покрутить академика за пуговицу пиджака».

Чудом сохранилась до наших времён уникальная научная среда, в которой физик и ботаник живут на одной лестничной площадке, встречаются по вечерам, спорят и рождают новые идеи. Институты напрямую взаимодействуют по различным направлениям, минуя чиновников и московское начальство, просто забежав к соседям.

Например, в Институте катализа им. Г.К. Борескова совместно с рядом других институтов уже создана работающая модель специального генератора высокочистого водорода для автономного зарядного устройства на основе топливных элементов. Проще говоря, положил специальную таблетку в воду – получил электричество. Говорят, полярники, военные и космонавты уже заинтересовались этой разработкой.

И таких междисциплинарных разработок – сотни и тысячи. Причём как в мирной, так и в оборонной тематике. Какие институты привлекать в качестве соавторов, пока решают сами учёные, которые лучше других знают цену научным заслугам своих коллег.

1+1,5 миллиарда

В академгородке помнят, как несколько лет назад к ним прилетала делегация больших московских чиновников. Им рассказали, что многие институты даже при скудном бюджетном финансировании умудряются, сами же внедряя свои фундаментальные исследования в жизнь, заработать больше, чем даёт «щедрое» российское государство. И вновь пускают эти деньги «в оборот» большой науки. Похвастались на свою голову.

Главный чиновник своим тихим бесцветным голосом сказал, что это полное безобразие. Мол, вам дали миллиард, вот и делайте свою науку в пределах этой суммы. А если зарабатываете на стороне, то из бюджета денег не ждите, а работайте по законам, принятым для российского бизнеса. С трудом убедили филолога, что без госмиллиарда институт просто быстро умрёт, а без дополнительного заработка будет умирать чуть медленнее.

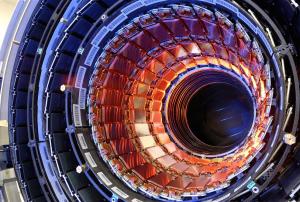

То, что фундаментальная наука не может приносить доход и висит камнем на шее простых налогоплательщиков, – миф, который внушили обществу разрушители лихих 90-х. Всемирно известный Институт ядерной физики им. Будкера СО РАН (известен своим участием в работе над большим адронным коллайдером) получил от государства в 2015 году около одного миллиарда рублей, а заработал в полтора раза больше! В том числе и за счёт договоров с иностранными научными центрами. За бугром возможности наших учёных оценивают выше, чем в Москве.

На Институт полупроводников им. Ржанова и уже упомянутый Институт катализа правительство России расщедрилось на сумму около 400 млн рублей. А пользы каждый из них принёс на почти полмиллиарда «деревянных».

И так далее. Все эти деньги не ушли в офшоры, не крутятся на биржах, не подкармливают бюджет США в виде покупки «ихних» ценных бумаг, как поступает правительство, а полностью вкладываются в поддержку обнищавшей отечественной фундаментальной науки. Все многочисленные фискальные проверки это подтверждают.

В среднем один институт СО РАН со штатом в 500 сотрудников получает из бюджета 150 млн рублей в год. Правление «миллеровского достояния» «Газпром» со штатом в 17 единиц получило благодарность за первые 9 месяцев этого кризисного года в размере 2 млрд 129 млн рублей.

Импортное дешевле?

По данным международных экспертов, каждый вложенный в фундаментальные научные исследования доллар приносит до 15 долларов прибыли! Например, микро- и оптоэлектроника, целиком основанная на исследованиях академика Жореса Алфёрова, производство, которое у нас сознательно уничтожено реформаторами в 90-е, составляет десятую часть мирового ВВП и является основой экономического могущества целых стран.

Есть такой прибор – секвенатор. Он предназначен, грубо говоря, для изучения и расшифровки ДНК. Например, сейчас в Институте цитологии и генетики СО РАН работают над проектом по ранней диагностики предрасположенности человека к онко- и сердечным заболеваниям.

– Есть люди, у которых за жизнь их нескольких предыдущих поколений было несколько случаев заболеваний разными видами рака, сильнейшая генетическая предрасположенность. И в ближайшее время мы начинаем работу по группе кардиогенов. То есть изучению предрасположенности конкретного человека к развитию кардиологических заболеваний, – говорит Геннадий Васильев из сектора геномных исследований института.

Основная работа сектора идёт на импортных секвенаторах, которые стоят сотни тысяч долларов. Здесь установлены приборы средней производительности. Если нужны супераппараты (с ценником от миллиона долларов), пробы посылают в Москву или Китай. Изобретать последние смысла нет – очень узок рынок.

А вот секвенаторы низкой или средней производительности очень пригодились в больницах хотя бы районного уровня. И такие разработки в Сибирском отделении РАН есть. По предварительной оценке, они стоили бы при массовом производстве и гигантском рынке сбыта от нескольких десятков тысяч долларов. Копейки в масштабах страны. Разработки есть – заинтересованности нет.

– Несколько лет назад лично докладывал премьеру Медведеву о проекте «Народный томограф». Импортные томографы безумно дорогие – миллионы долларов. Наш Томографический центр разработал несложный аналог. Конечно, без выдающихся показателей, но который можно было бы поставить в любое медучреждение. До безумия с курсом рубля его себестоимость не превышала 5 миллионов рублей. Медведев удивился, попросил документы. И всё. Тишина. Импортные оказалось покупать «выгоднее», – рассказал «АН» председатель Сибирского отделения РАН академик Александр Асеев.

До российской науки власти добрались в 2013 году. В конце июня, за несколько дней до ухода Госдумы на каникулы, состоялось срочное правительственное совещание. Премьер Медведев объявил, что поддерживает законопроект Минобрнауки (министра Ливанова) о реорганизации Российской академии наук.

Совещание было настолько срочным, что многие министры будущий закон увидели только накануне поздно вечером (стенограмма есть в редакции). В законопроекте предлагалось отобрать у РАН все научные учреждения, фактически её уничтожить. Думали, что во время летних отпусков всё пройдёт шито-крыто.

Но масштаб скандала вышел таким, что пришлось на время отступить. Закон несколько смягчили и в авральном порядке протащили через все инстанции. «АН» много писали об этом. Отныне РАН должна была обеспечить научно-методическое управление институтами, а созданное Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) рулить всем остальным: имуществом и деньгами. Для согласования была изобретена система «двух ключей». У кого в таком случае в руках реальная власть? Ответ понятен – не у учёных.

Начались вялотекущие боевые действия между РАН и ФАНО, иногда сопровождаемые громкими скандалами типа увольнения за несколько дней отсутствия на рабочем месте (был на больничном) директора Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского выдающегося российского геохимика, академика Эрика Галимова. Был протащен закон о предельном возрасте для директоров институтов. Что позволило ФАНО уволить учёных с мировым именем и посадить на освободившиеся места людей, зачастую имеющих в багаже только кандидатскую диссертацию. Понятно, благодарных. С оставшимися была проведена определённая работа. Ведь в руках у чиновников, напомним, все рычаги: пряник в виде денег и кнут в виде увольнения в один день (вспомним Галимова).

Параллельно шла работа по укрупнению, слиянию, реорганизации институтов. Проще говоря – уничтожению институтов.

Сами учёные признают, что иногда работа чиновников шла во благо. Некоторые директора явно засиделись в тёплых креслах, а некоторые институты, мягко скажем, были не на острие современной науки. Но вызывали возмущение методы работы – всё в кулуарах, без обсуждения в РАН, с одобрения одного человека – директора. Во всём зависящего от чиновника (преимущественно, экономиста или юриста по образованию) из ФАНО.

Эмиссары в пыльных шлемах

Идея фикс – создание федеральных исследовательских центров. По территориальному принципу в такой центр собираются все институты, расположенные на определённой территории. Всего планируется создать вроде бы три таких центра на базе территориальных отделений РАН: Дальневосточного, Сибирского и Уральского. С последним в середине октября вышел громкий скандал.

Филиал ФАНО на Урале (оно расползлось по всей стране!) заявил директорам 20 ведущих институтов, что они сливаются в один гигантский клубок. То есть такие выдающиеся научные организации, как Институт органического синтеза, Институт электрофизики, Институт химии твёрдого тела,присоединяются к медикам, сельхозникам, ветеринарам и прочим «профильным» научным учреждениям. При этом лишаются статуса юридического лица, превращаясь в лаборатории.

Если институт закрыть достаточно сложно, он создавался постановлением правительства, то лабораторию – росчерком пера директора. Особую пикантность такому объединению придаёт то, что, по некоторым данным, на пост директора этого монстра претендует некий «великий учёный» Александр Сандаков. Говорят, что он раньше оформлял таможенные документы (проверить это сложно, т.к. биографии на сайте нет), а ныне значится замом главы Уральского ФАНО. При этом средства будут выделяться не по отдельности – юридического лица-то уже нет, – а всем скопом. Представляю, какая весёлая жизнь начнётся, когда завлабы будут делить деньги. Интересно, кто кому морду набьёт – ветеринар физику или наоборот. Но можно будет и дать на лапу директору. Милый такой мальчик… Хоть убейте, но иначе, как рейдерским захватом, я такие действия назвать не могу. Хотя это и оценочное суждение автора.

Теперь коллаборационисты пришли в Сибирь. По данным «АН», по обкатанной уральской схеме в ближайшее время чиновники ФАНО проведут такой же рейдерский захват Сибирского отделения РАН. В случае их успеха Институт ядерной физики станет простой лабораторией. А уж желающих закрыть его – очередь из коллаборационистов выстроится. Финита ля комедия, российская наука.

В день подписания номера (23 ноября) состоялось срочное заседание Совета по образованию и науке при президенте. Какие решения на нём приняты, читайте в следующем номере. Но, понятно, что одним только словом Владимира Путина можно остановить всю эту вакханалию. Но кто скажет слово в защиту? Список приглашённых на Совет формирует президентский помощник по науке г-н Фурсенко, который прославился фразой, что российское образование должно готовить не творцов, а грамотных потребителей.

По опыту прошлых Советов видно, что российскую науку на них с обречённым упорством защищает только президент РАН В. Фортов. Очень многие, как говорят, простые «кивалы».

Аргумент академика Асеева

– Александр Леонидович, что будет с Сибирским отделением РАН?

– Я считаю, что реструктуризация уже доведена до абсурда. В Уральском отделении хотят объединить всех со всеми.

У нас уже действиями руководства центра и ФАНО разрушены путём их объединения институты научного центра в Красноярске, такие же проблемы в настоящее время в Иркутском и Якутском научных центрах. И это колоссальная ошибка, потому что фактическая ликвидация академической науки в стратегически важных регионах страны приведёт к тяжелейшим последствиям уже в самое ближайшее время.

А например, такая задача, как работа в Арктике, заявляется как стратегическая. И почему-то эти очевидные истины надо доказывать. Отнимая у науки сегодня – вы отнимаете богатство у будущего. Позиция СО РАН состоит в том, что главное – это практическое применение научных результатов и работа с реальным сектором экономики, который возрождается как птица феникс из пепла 90-х годов.

– Есть возможности у РАН сопротивляться этому катку реструктуризации?

– Механизмы взаимодействия есть, но они прописаны абсолютно формально и далеко не в пользу РАН. Напомню, что в первой редакции закона о РАН было прямо записано, что академия ликвидируется. С наскока тогда не получилось. Цель претворяется в жизнь другими методами.

– Вы на Общем собрании РАН сказали, что надо провести служебную проверку в отношении тех директоров институтов, которые подписывают соглашения о слиянии. Уверены?

– Да. А кто их уполномочивал? Каждый институт в советское время создавался решением союзного правительства. Позже – решением президиума РАН. То есть гораздо более высокими инстанциями. То же самое касается и институтов, научных школ. Они создаются десятилетиями, тяжёлым трудом десятков и сотен талантливых учёных, убивают их подписью нескольких человек, полностью зависимых от ФАНО. Меня один руководитель ФАНО в лицо спросил: «Сколько СО РАН ликвидирует институтов в текущем году?»

– Так и прямо спросил?

– Да. Его не интересовали ни научные направления, ни задачи преодоления санкций, импортозамещения, развития предприятий ОПК, университетов или что-то другое по существу. Его интересовало только объединение институтов, то есть ликвидация при потере юрлица. Сейчас в Красноярском отделении РАН путём «объединения» с согласия директора уничтожен уникальный Институт леса им. Сукачёва, созданный в 1943 году. Там была единственная в стране пирологическая лаборатория, которая разрабатывала методы борьбы с лесными пожарами.

У нас что – леса гореть перестали? Экономят копейки для бюджета, пуская триллионы на ветер. А этим летом при тушении лесных пожаров в Иркутской области потерпел крушение самолёт Ил-76. Экипаж погиб. Такова цена решений доблестных реформаторов из ФАНО, ликвидирующих Институт леса, и правительства, ликвидировавшего лесхозы на бескрайних сибирских просторах.

– Зачем избавляются от большой науки и учёных?

– Как от опасных конкурентов в борьбе за сжимающийся, как шагреневая кожа, бюджет на науку.

– Точка невозврата пройдена?

– Верю, что ещё нет. Но разум подсказывает, что мы к ней очень близки.

– Сколько проживёт?

– Людям думать не запретишь, поэтому и наука не погибнет окончательно. Часть направлений и конкретных научных организаций (объявлено, что их будет примерно 150 из тысячи) финансировать будут. Остальные выживут – так выживут. Нет – значит, нет. Правительство их судьба не беспокоит. Поэтому главное, что должно решить научное сообщество, это нужна ли наука и мы сами и стране и нам самим или мы готовы разбежаться по ларькам и киоскам, перейти в охранники или официанты. Наш могучий союзник в борьбе за развитие науки – возрождающийся реальный сектор высокотехнологической промышленности России! Возрождающийся, несмотря на все препятствия и потуги либералов в Правительстве РФ, таких как бывший уже министр экономического развития А. Улюкаев.

Редакция «АН» убедительно просит:

Уважаемый Владимир Владимирович!

Не принимайте скоропалительных решений. Лично пригласите к себе всемирно известных российских учёных, которые не согласны с реформой и уничтожением всей многовековой российской науки и направили в Ваш адрес уже не одно протестное письмо. Список таких учёных поручите составить нашим выдающимся соотечественникам учёным – представителям РАН и её региональных отделений

Александр Чуйков

– Но этого нельзя достичь, просто читая какие-то методические рекомендации, – подчеркнул он. – Мы должны с начальных стадий нашего формирования как личности, как специалиста, впитывать основы такого грамотного и внимательного отношения к природе. Поэтому можно сказать, что юннатское движение, которому скоро исполнится сто лет, стало одним из первых рубежей охраны окружающей среды. А подобные мероприятия, проводимые на базе таких научных школ, как «ИЦиГ СО РАН», приобщение к их багажу знаний, позволяют выводить экологическое воспитание на качественно новые уровни. Поэтому участие в этой конференции очень полезно для всех ее участников, как юных, так и зрелых.

– Но этого нельзя достичь, просто читая какие-то методические рекомендации, – подчеркнул он. – Мы должны с начальных стадий нашего формирования как личности, как специалиста, впитывать основы такого грамотного и внимательного отношения к природе. Поэтому можно сказать, что юннатское движение, которому скоро исполнится сто лет, стало одним из первых рубежей охраны окружающей среды. А подобные мероприятия, проводимые на базе таких научных школ, как «ИЦиГ СО РАН», приобщение к их багажу знаний, позволяют выводить экологическое воспитание на качественно новые уровни. Поэтому участие в этой конференции очень полезно для всех ее участников, как юных, так и зрелых.

– Очень порадовал тот факт, что многие ребята не просто любят природу, но и интересуются наукой, понимают термины, которые мы использовали во время экскурсий, – подчеркнул научный сотрудник лаборатории биоинформатики растений Алексей Дорошков. – Мне вообще не очень понятен термин «юный натуралист». Натуралист – это тот, кто интересуется природой. И в этом плане художник, который рисует лес – тоже натуралист. Это, конечно, хорошо, но у меня, как у ученого, несколько иные интересы. И было приятно видеть среди ребят много тех, кому близок именно научный подход. Высокий уровень знаний, например, показали воспитанники Станции юных натуралистов из Краснообска, да и не только они.

– Очень порадовал тот факт, что многие ребята не просто любят природу, но и интересуются наукой, понимают термины, которые мы использовали во время экскурсий, – подчеркнул научный сотрудник лаборатории биоинформатики растений Алексей Дорошков. – Мне вообще не очень понятен термин «юный натуралист». Натуралист – это тот, кто интересуется природой. И в этом плане художник, который рисует лес – тоже натуралист. Это, конечно, хорошо, но у меня, как у ученого, несколько иные интересы. И было приятно видеть среди ребят много тех, кому близок именно научный подход. Высокий уровень знаний, например, показали воспитанники Станции юных натуралистов из Краснообска, да и не только они.