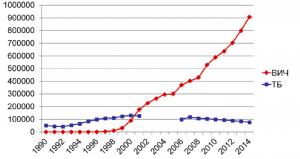

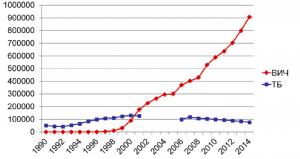

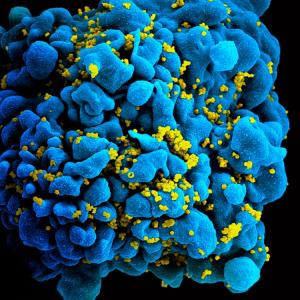

По официальным данным Центра по профилактике и борьбе со СПИДом уже в 2014 г. число ВИЧ-инфицированных в России составило 907607 человек, и эта цифра продолжает расти ежедневно. Но задумывались ли мы, что человек может заразиться ВИЧ-инфекцией в том числе из-за отсутствия знаний о ней? Что эпидемия СПИДа развивается в России не только потому, что в мире нет соответствующей вакцины? Член-корр. РАН, д.б.н. Сергей Викторович Нетесов, заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, рассказал журналисту «НАУКА из первых рук» о безграмотности как причине распространения ВИЧ; о том, почему в стране, где была разработана стратегия «ВИЧ-2020», до сих пор лишь третья часть больных получают необходимое лечение, и о перспективах создания вакцины против этого смертельного вируса

Почему в России в отличие от западных стран так масштабно распространяется ВИЧ-инфекция?

В 2015 г. в России впервые заявили об эпидемии СПИДа – сегодня эта болезнь поражает не только маргинальные слои населения, но и «социально адаптивные группы». Новосибирск занимает третье место среди городов Сибири по числу ВИЧ-инфицированных – по последним данным, таких больных – свыше 31 тыс. человек, и каждый день их число увеличивается на 10-12 человек.

На мой взгляд, это в первую очередь связано с тем, что у нас не ведется необходимой профилактической работы, особенно среди молодежи. В западных странах именно публичность этой проблемы позволила остановить распространение эпидемии. В результате в США число инфицированных не увеличивается с 2001 г., но не надо думать, что добиться этого им было легко.

В наших школах есть такая дисциплина – ОБЖ. На этих уроках ребятам дают много полезных знаний, к примеру, как надеть противогаз или оказать первую помощь пострадавшему, но совершенно ничего не рассказывают об инфекционных заболеваниях, хотя с ними мы сталкиваемся ежедневно. Человек должен знать, что он рискует здоровьем не только когда не моет руки, но и когда бесконтрольно и без мер предосторожности вступает в близкие контакты с другими людьми, в особенности, сексуальные. Почему-то считается, что ни школа, ни родители не должны об этом рассказывать. В результате полную информацию о ВИЧ люди обычно получают, уже заразившись. Отсутствие просвещения, я считаю, и есть одна из главных причин распространения СПИДа у нас в России.

В наших школах есть такая дисциплина – ОБЖ. На этих уроках ребятам дают много полезных знаний, к примеру, как надеть противогаз или оказать первую помощь пострадавшему, но совершенно ничего не рассказывают об инфекционных заболеваниях, хотя с ними мы сталкиваемся ежедневно. Человек должен знать, что он рискует здоровьем не только когда не моет руки, но и когда бесконтрольно и без мер предосторожности вступает в близкие контакты с другими людьми, в особенности, сексуальные. Почему-то считается, что ни школа, ни родители не должны об этом рассказывать. В результате полную информацию о ВИЧ люди обычно получают, уже заразившись. Отсутствие просвещения, я считаю, и есть одна из главных причин распространения СПИДа у нас в России.

Путь заражения через иглу и незащищенный секс – это большинству понятно. С чем еще связан рост числа ВИЧ-инфицированных людей в России? Мы просто не ведаем, что творим? Это болезнь халатного отношения к себе?

Почему-то считается, что если искоренить внутривенную наркоманию, то эпидемия СПИДа спадет. Действительно, примерно в половине случаев заражение происходит через инъекции наркотиков с помощью нестерильных, многократно используемых медицинских инструментов. Но не будем забывать, что «использование нестерильных инструментов» может иметь место и во время медицинских или косметологических процедур, проводимых в кустарных условиях.

К примеру, в 1990-е гг. в нашей стране появилось много салонов, где уши прокалывали пистолетом с многоразовой иглой. Случаи заражения, безусловно, были, но статистику, естественно, никто не вел. Здесь есть такой тонкий момент: скажем, захотела ваша дочь проколоть уши, а вы ей запретили и не дали денег – куда она пойдет? В дешевый салон или к подруге, и чем этот поход закончится, никто не узнает. В специальной литературе вы найдете информацию, что кустарный пирсинг – это процедура повышенного риска заражения ВИЧ, но тут же будет добавлено, что степень этого риска точно не выявлена.

Лечение зубов, нанесение татуировок и пирсинг в нестерильных, непрофессиональных условиях – во всех этих случаях вероятность заражения ВИЧ не так уж и мала, но доказать факт заражения трудно ввиду сложности и дороговизны доказательств. Ведь для доказательства источника заражения нужно брать пробу вашей крови и крови специалиста, который с вами работал, выделить из каждой пробы нуклеиновую кислоту, выявить там наличие нуклеиновых кислот вируса, секвенировать нуклеиновые кислоты из обеих проб и сравнить между собой получившиеся последовательности. Если исследование покажет, что последовательности практически идентичны, лишь тогда путь заражения будет доказан.

В развитых странах, где обращают особое внимание на проблемы распространения ВИЧ и вирусов гепатитов В и С, сейчас такие случаи расследуются, а результаты публикуются в свободном доступе (конечно, без упоминания имен). И в зарубежной специализированной литературе есть в том числе и данные о случаях заражения инфекциями в больницах. Как правило, это происходит тогда, когда врач не применяет всех необходимых предохранительных мер, особенно когда он сам инфицирован. Например, при работе с разными пациентами в одноразовых перчатках не меняет их, а просто протирает дезинфектантом.

Есть и другие пути заражения, о которых начали говорить совсем недавно, – через контактные виды спорта, такие как борьба, например. Так, в Японии отмечены и доказаны случаи заражения ВИЧ через механические повреждения кожи борцов стиля сумо во время схваток и тренировок.

Есть и другие пути заражения, о которых начали говорить совсем недавно, – через контактные виды спорта, такие как борьба, например. Так, в Японии отмечены и доказаны случаи заражения ВИЧ через механические повреждения кожи борцов стиля сумо во время схваток и тренировок.

Как известно, около половины ВИЧ-инфицированных заражается половым путем. Долгое время считалось, что СПИД – это болезнь гомосексуалистов. Действительно, риск заразиться после сексуального контакта с партнером противоположного пола меньше – одно заражение на 50—100 случаев. Но он не равен нулю и, более того, намного возрастает, если у инфицированного партнера есть сопутствующие бактериальные половые инфекции.

Риск заразиться половым путем, естественно, выше у молодых людей, поэтому именно их и нужно просвещать. Но у нас подобная работа в принципе не ведется. Более того, ряд депутатов Государственной Думы и даже некоторые медицинские работники выступают против такого просвещения. Это уже не просто ханжество – это средневековое мракобесие. Если кому-то «неудобно» и «стыдно» разговаривать с детьми о сексе, можно раздать в классе листовки, буклеты, подготовленные специалистами, чтобы подростки могли об этом прочитать. СПИД – как правило, это болезнь непросвещенного человека.

Чем и как лечат ВИЧ-положительных людей? Доступно ли такое лечение российским больным?

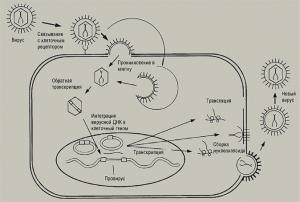

Высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ) – метод терапии ВИЧ-инфекции, состоящей в приеме 3—4 препаратов – ингибиторов вирусных ферментов. Благодаря разработке схемы такого лечения большинство инфицированных могут в настоящее время вести нормальный образ жизни. Препараты принимаются ежедневно на протяжении всей жизни. Когда эта терапия только появилась, больной принимал до 20 г лекарств в день, сейчас эта доза меньше. Уже разработаны схемы ВААРТ с однократным приемом препаратов в сутки.

Антивирусная терапия позволяет задержать распространение вируса в организме, и по возможности восстановить состояние иммунной системы, чтобы обеспечивать адекватный иммунный ответ на заражение инфекционными агентами. В результате увеличивается продолжительность жизни: ведь без лечения больной СПИДом живет не более пяти лет, а благодаря ВААРТ – как минимум двадцать. Более того, поскольку количество вируса в крови резко уменьшается, становится не так опасен незащищенный половой акт. То есть появляется возможность зачать здорового ребенка – а это уже один из наиболее эффективных «способов» вернуть человека к полноценной жизни.

В Википедии в разделе «Высокоактивная антиретровирусная терапия» вы прочитаете, что «В России расходы на лечение ВИЧ-инфицированных пациентов оплачиваются государством из федерального бюджета, часть средств выделяется субъектами РФ из регионального бюджета». К сожалению, это не совсем так.

В Википедии в разделе «Высокоактивная антиретровирусная терапия» вы прочитаете, что «В России расходы на лечение ВИЧ-инфицированных пациентов оплачиваются государством из федерального бюджета, часть средств выделяется субъектами РФ из регионального бюджета». К сожалению, это не совсем так.

В 2015 г. министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова заявила, что «бюджет медицинских учреждений в этом году позволяет обеспечить лекарствами лишь около 200 тыс. ВИЧ-инфицированных россиян, а это только 23% от общего числа носителей вируса». За год ситуация изменилась не намного: для отдельных регионов эта цифра выросла до 37%.

То есть бесплатное лечение в действительности получают не более трети всех российских ВИЧ-инфицированных. Кто же входит в число «счастливчиков»? К сожалению, в доступных документах категории этих лиц не оговорены. Бесплатное лечение судя по всему получают матери-одиночки и другие социально незащищенные категории населения, но как все происходит в действительности, можно только догадываться. Стоимость лечения высокая, но не заоблачная, и главная беда в том, что этих жизненно необходимых лекарств просто нет в большинстве российских аптек. И ни в одном интервью наших чиновников из сферы здравоохранения вы не найдете информации о том, как же лечатся эти оставшиеся 63% больных.

В следующем году В.И. Скворцова планирует исправить собственную ошибку (закупка препаратов против ВИЧ была непредусмотрительно отдана регионам): «Централизованная закупка препаратов для антиретровирусной терапии на уровне всей страны начнется в 2017 г.». Попутно нам обещают и вдвое снизить стоимость лечения, хотя о том, сколько оно стоит сейчас, никто не говорит.

Лекарств для ВИЧ-инфицированных недостаточно – об этом в каждом интервью говорит глава Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом В. И. Покровский: «На те деньги, которые были запланированы на прошлый год, можно было закупить лекарства только на 200 тыс. пациентов. А у нас их где-то 800 тыс.». По словам того же Покровского, у нас в стране ВИЧ-инфицированные люди вынуждены принимать препараты позавчерашнего дня: «В ряде случаев, больные принимают по 12 таблеток в день вместо одной, как за рубежом».

По словам В.И. Скворцовой, процитированных в «Российской газете», к 2020 г. доля ВИЧ-инфицированных, получающих специфическое лечение, планируется довести до 90%. То есть даже через четыре года десятая часть всех больных так и останется один на один со своей проблемой.

Более того: на уровне государства планируется создать официальный регистр ВИЧ-инфицированных, т.е. лекарства будут выдавать только тем, кто с в этом списке. Это означает, что инфицированные люди судя по всему будут вынуждены практически публично раскрыть информацию о себе в стране, где СПИД считается позором, а больные боятся потерять работу из-за своего диагноза; где есть серьезные проблемы с безопасностью личных данных.

Еще один важный момент: мы говорим, что для снижения уровня ВИЧ-инфицированности нужно понизить уровень наркомании в стране. На Западе с наркоманией успешно борются путем заместительной терапии, когда вместо наркотика назначают менее опасный препарат. У России, как всегда, «свой путь» – у нас практика, подобная западной, запрещена.

Кто в России сейчас производит препараты для лечения СПИДа?

У нас есть лицензии на производство зарубежных лекарств; более того, на большое число препаратов уже закончился или вот-вот закончится срок действия патента, после чего мы можем производить их у себя свободно. И мы действительно понемногу начинаем это делать, хотя можно было подготовиться к собственному производству лекарств от СПИДа и заранее.

Но беда в том, что наши коммерческие структуры неохотно поддерживают это направление. Почему? Потому что им говорят: «Это государственная программа, нам нужна цена ниже зарубежной». А ведь им надо не просто «кран повернуть», а весьма сложное производство построить и отладить. Наше государство 20 лет платило зарубежным компаниям, которые производили эти препараты с большой выгодой. Но сейчас, когда цена на эти лекарства упала, наладить производство, которое уже не приносит прежних прибылей, очень непросто. Производителям необходимы государственные субсидии, тогда можно ожидать через два-три года снижения цен на производимые ими препараты. Но пока о таких субсидиях можно только мечтать.

Одна из задач стратегии «ВИЧ 2020» звучит так: «Стимулирование российского фармпроизводителя лекарственных препаратов и российского научного сообщества к борьбе против ВИЧ-инфекций». В ответ можно сказать лишь, что основная мера такого стимулирования – это готовность государства купить такие препараты по прибыльной для производителя цене и наличие для этого средств в бюджете.

Однако на разработку отечественных препаратов против ВИЧ/СПИДа по сравнению с зарубежными странами выделяется непропорционально мало средств. Известно, что для разработки технологии и налаживания производства некоторых антиретровирусных препаратов требуется 500 млн долларов, т.е. примерно 30 млрд рублей. Таких денег нет в принципе: максимальный грант в Федеральной целевой программе Министерства образования и науки РФ, о котором я знаю, составляет 1,5 млрд рублей. Работа ведется, но финансирование, мягко говоря, недостаточно.

Кто работает над вакциной от ВИЧ в России и в мире? Победит ли человечество в конце концов эту болезнь?

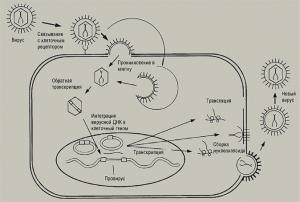

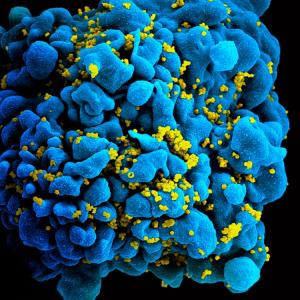

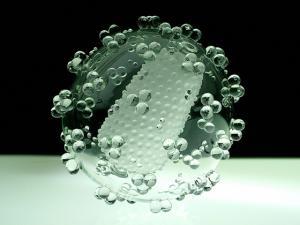

Над вакциной против ВИЧ в мире уже более 30-ти лет работают несколько десятков ведущих исследовательских групп. Но ВИЧ – очень сложный вирус: он сам по себе поражает иммунную систему и при этом обладает высокой изменчивостью. Вирус может быстро мутировать даже в ходе развития в организме одного человека, к тому же разные штаммы вируса могут «скрещиваться» между собой. Поэтому пока неясно, можно ли создать одну, «универсальную» вакцину против ВИЧ – скорее всего, никакая вакцина против него не будет давать стойкого пожизненного иммунитета. Есть и еще одна проблема: поскольку у привитого человека будут вырабатываться специфические антитела, то определить ВИЧ-инфицированного будет гораздо труднее и дороже.

В развитых странах уже созданы и испытаны более сотни кандидатных вакцин, но эффективность ни одной из не была доказана, хотя на их разработку были затрачены немалые средства.

В развитых странах уже созданы и испытаны более сотни кандидатных вакцин, но эффективность ни одной из не была доказана, хотя на их разработку были затрачены немалые средства.

В России вакцину против ВИЧ разрабатывают три организации: ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России (Москва), Медицинский научно-исследовательский центр Санкт-Петербурга и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (Кольцово, Новосибирская обл.). На сегодня в России есть три вакцинных кандидата, два из которых можно и нужно детально исследовать на добровольцах. Но все снова упирается в отсутствие финансирования на лабораторные исследования, производство опытных серий, оплату медработников и добровольцев.

Мы, конечно, можем оптимистично заявить, что победим эту болезнь. Действительно, пока мы не в тупике, но в нашей стране все делается полумерами и с большим опозданием: «экстренные» меры по борьбе с ВИЧ планируются с 2017 г., а ведь ситуация стала экстремальной уже в 2015 г.!

Чтобы победить СПИД, нужно просто принять ряд тяжелых и недешевых решений и начать выделять достаточно средств на комплексную борьбу с этим заболеванием: рассказывать о ВИЧ в школах и институтах, бороться с наркоманией и проституцией, ужесточать правила проведения медицинских процедур, лечить всех инфицированных, а не 37%. А пока что, как говорил Жванецкий, это не борьба, и то, что мы видим, не результат. Наша нынешняя тяжелая ситуация является прямым следствием крайней недостаточности мер по борьбе с ней.

Да, бюджет у нас ограничен, но ведь можно выпустить на 50 танков или военных самолетов меньше: никто не бомбит жителей России, никто в них на границах не стреляет, а они все равно умирают. Умирают в том числе от СПИДа. Давайте сделаем так, чтобы эти люди жили и жили здоровыми.

Подготовила Татьяна Морозова

В составе делегации Институт посетили директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России А.С. Беспрозванных, заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России П.В. Серватинский, генеральный директор АНО «Агентство по технологическому развитию» М.Л. Шерейкин, заместитель директора ФГАУ «Российский фонд технологического развития» Ю.В. Шамков, заместитель Губернатора Новосибирской области А.К. Соболев, помощник Губернатора Новосибирской области М.И. Ананич, заместитель директора ИЭиОПП СО РАН В.Е. Селиверстов.

В составе делегации Институт посетили директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России А.С. Беспрозванных, заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России П.В. Серватинский, генеральный директор АНО «Агентство по технологическому развитию» М.Л. Шерейкин, заместитель директора ФГАУ «Российский фонд технологического развития» Ю.В. Шамков, заместитель Губернатора Новосибирской области А.К. Соболев, помощник Губернатора Новосибирской области М.И. Ананич, заместитель директора ИЭиОПП СО РАН В.Е. Селиверстов.