Писатель Владимир Губарев беседует с директором Института физики полупроводников СО РАН членом-корреспондентом РАН Александром Латышевым.

Наверное, пришло время, когда надо прекратить читать фантастические романы — они уже не способны поражать ваше воображение. А чтобы удовлетворить свою фантазию, почувствовать приближение чего-то необычного, а подчас даже и потрогать его, следует отправиться на очередную выставку достижений науки и побеседовать с ученым.

Именно это я и сделал, открыв двери Института физики полупроводников СО РАН, где и встретился с его директором членом-корреспондентом РАН Александром Васильевичем Латышевым.

В конце беседы мне показалось, что я разговаривал не с ученым, который рассказывал мне о работах, ведущихся в институте, а с писателем-фантастом — настолько необычны (точнее — фантастичны!) были те примеры, которые он приводил. Но потом я вынужден был признать, что современная наука чаще всего уже побеждает в вечном споре с фантастикой. И такова наша реальность.

Разговор я начал с самого актуального для нынешних директоров академических институтов:

— Вас еще не уволили?

— У меня отсутствует главный недостаток — возраст.

— Молодой еще?

— У чиновников существует один критерий — возраст директора. Если бы мне было 65, то судьба была бы решена. А пока моложе, то небольшой запас есть. Да и по новым правилам нельзя быть директором больше двух сроков. И опять-таки я не укладываюсь в бюрократические рамки — у меня первый срок…

— А рейтинги?

— И тут трудно придраться, так как весьма авторитетные западные журналы пишут, что мы в числе лидеров в Сибирском отделении. В общем, защитились со всех сторон, а потому нас не трогают. Понятно, что ко всем подобным оценкам мы относимся с определенным скепсисом, так как сами прекрасно знаем свою цену. Ну, а сторонние оценки лишь душу греют…

— Оставим в стороне мнение чиновников, а воспользуемся нормальными оценками, принятыми в научной среде. Каков ваш уровень в России и мире?

— Большинство разработок, которые делаются у нас, находятся на уровне, близком к мировому. А некоторая часть из них — задает тот самый "мировой уровень", который мы имеем в виду.

Это не бахвальство, и не просто слова. Я два года работал в Японии, ситуацию в западном мире хорошо знаю изнутри. Меня брали профессором, я учил там специалистов. Смотрел, сопоставлял все — от подготовки кадров до создания новых технологий. То, что сейчас делают мои ребята, вполне сопоставимо с работами их коллег в любой стране. Да, в каких-то вещах мы отстаем. Это в основном касается технологий. Но это поправимо. Нам нужна кремниевая "линейка", о ней принято говорить, что она создается инжиниринговыми центрами.

— Раньше это называлось "прикладной наукой", которая по сути была уничтожена в 90-е годы…

— Новые времена — новые названия, но суть не меняется от этого… Необходимо промежуточное звено между наукой и промышленностью. Это должны быть маленькие фабрики, а не предприятия-гиганты, которые, к примеру, делают сотовые телефоны. Какое существует представление о науке? Считается, что ее результаты следует чуть ли не насильно "внедрять" в промышленность. Для этого придумывают различные схемы, которые не работают. Став директором, я понял на примере своего института, что надо делать. У института есть своя ниша: это производство определенных новых материалов, не существующих в природе, но которые нужны. Они не нужны рядовому пользователю, но нужны заводам, которые будут потом выпускать продукцию, нужную для всех.

— Звучит просто, но нельзя рассказать поконкретнее?

— Приведу простые примеры. В электронике сейчас используются пластины кремния. Есть еще материал — кремний на изоляторе. У себя в институте организовали его производство. Довели его до совершенства, все запатентовали. Передаем материал на завод, а там делают традиционную электронику, но радиационно-стойкую. Для космоса, для решения оборонных задач. Такого рода материалов требуется немного, и мы способны ими обеспечивать в нужных количествах. Мы постоянно совершенствуем технологию, имеем возможности решать какие-то научные задачи.

— То есть вы становитесь частью производства?

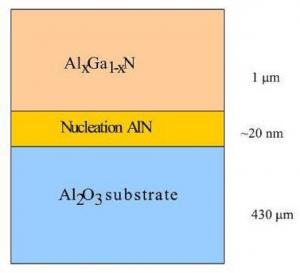

— В определенной степени… И еще один пример. Традиционная электроника развивается по определенным законам: в частности, в течение двух лет размеры устройств уменьшаются вдвое, и по мере того, как совершенствуется литография, процесс уплотняется вдвое. Понятно, что рано или поздно мы подойдем к пределу, когда процесс остановится — кремниевая электроника перестанет развиваться столь же стремительно, как это было раньше. Значит, нужно создавать новые материалы, которые помогут преодолеть этот барьер. И мы научились это делать. Мы берем пластины и, используя нанотехнологии, выращиваем на подложках эпитаксиальные пленки — "блины", которые поставляем промышленности.

— "Электронные блины" — звучит красиво…

— Это готовый продукт, и он используется в самых разных областях. Заказы у нас приличные: в прошлом году мы сделали почти тысячу пластин. Это хорошая серия, уже не маленькая. Работаем напряженно, работаем чуть ли не в две смены.

— Печь "блины" всегда сложно, тут требуется и мастерство, и определенные навыки…

— Наше слабое звено: все это мы делаем на научном исследовательском оборудовании. Оно обычно небольшое и не рассчитано на серийное производство. Да и с исходными материалами сложности. Для исследований нам их нужно немного, а когда счет пластин идет на сотни — ситуация меняется.

— Это и понятно, вы пытаетесь выступать в двух ипостасях — и науку делать, и производство налаживать. Тут невольно приходит мысль о двух зайцах, за которыми делается попытка угнаться, не так ли?

— Сложности, конечно, возникают. Промышленность переходит на крупные серии, и им нужны уже иные "блины" — более крупные. Мы уже завалены письмами, где нас просят перейти на них, но для этого нужны новые установки. Короче говоря, когда потребность в новых изделиях невелика, мы готовы ее обеспечивать. Но ситуация меняется, когда начинается массовое производство.

— Вы просто превратились бы в предприятие по производству этих уникальных "блинов". Конечно, цена их сразу же упала бы, но уже через довольно короткое время потребовались бы новые материалы, а их нет, так как вы из научного института превратились уже в обычный завод?

—Такая опасность существует. Мы стараемся работать гармонично. Пока ситуация в экономике такая, какая сегодня есть, надо приспосабливаться.

— А где же рынок, бизнес?

— О нас бизнесмены знают, тянутся к нам со всей России — в этом легко убедиться, достаточно посидеть в моем кабинете пару часов.

— И что их интересует?

— То, что они раньше брали за рубежом.

Мы не любим слово "импортозамещение". Оно подразумевает, что одно надо заменить другим. Мы так не делаем, лучше бизнесу дать "импортоопережение".

— Но им-то надо "точь-в-точь"?

— Мы с этим боремся, так как такая философия не дает нам развиваться. А в нашей области замедление равнозначно "отставанию навсегда".

— Кстати, подобное представление существует в обществе по отношению именно к электронике. Насколько оно верное?

— Оценки разные. По отношению к военной продукции оно ошибочно. В этой области мы не отстаем, об этом свидетельствуют хотя бы системы С-300 и С-400. В оборонной области существует жесткая конкуренция. И опять-таки речь идет о предприятиях, способных выпускать продукцию такого же качества, как и наш институт. Заменить их мы не можем — наши люди просто не потянут такой объем работ.

— Но об этом должны заботиться уже не ученые, а власти? Не науку критиковать, а помогать ей.

—Так должно быть, но пока такого нет. Власти должны понимать, что менталитет ученого совсем иной: его интересует новое, а не копирование уже известного. Приведу такой пример. У меня в Японии — там я был профессором — были аспиранты. Я объясняю им, что надо делать. Аспирант четко повторяет все, что я ему говорю. Причем каждый раз выполняет мое задание четко и аккуратно. Здесь у меня тоже аспиранты. Я им объясняю, что надо делать. Утром прихожу — все сделано по-своему! Я спрашиваю: в чем дело? Он в ответ, мол, вы сказали промывать пять минут, а я промывал семь, потому что так, как мне кажется, лучше…

— Это и есть творчество!

— Да, поиск нового. Это качество заложено в нашем человеке. Но это и проблема, так как приходится почти всегда все начинать заново, и такое "творчество" подчас стоит слишком дорого. Вот и приходится искать "золотую середину".

— Но вам интереснее работать с японцами или нашими?

— Конечно, с нашими!

Кстати, когда наши ребята выезжают за рубеж, там их любят, потому что это грамотные специалисты, которые способны решать нестандартные задачи.

У меня был один любопытный случай моей научной работы на Тайване. Сломалось оборудование — электронный микроскоп. Оказывается, починить его может только наладчик, который работает в фирме, которая изготовила этот микроскоп. А я разбираюсь в этой технике, там нужно было заменить один транзистор. Я его заменил… Это вызвало синейший ажиотаж: как это профессор смог сделать такую работу!? Мне тут же предложили зарплату в десять раз больше, лишь бы я остался работать в фирме. Пришлось долго объяснять, что я ученый, и меня интересует совсем другое… Я много раз убеждался, что наше образование, наша подготовка специалистов намного лучше.

— Вы имеете в виду здешний университет?

— Да. Я школу заканчивал в Казахстане, поступил в здешний университет и остался в Академгородке навсегда. Преимущество НГУ в том, что здесь преподают ученые, которые занимаются реальными научными проблемами. Сейчас я сам заведующий кафедрой физики полупроводников. Профессора читают лекции, ведут занятия, но в основном они занимаются наукой на мировом уровне. А, следовательно, знания студенты получают высокого качества, да и пример им есть с кого брать.

— Модель "образование плюс наука", созданная в Академгородке, оправдала себя?

— Безусловно. Ребята, которые учились со мной и которые разъехались по разным странам, везде востребованы и добились хороших результатов. Конечно же, в основе их успеха образование, полученное здесь.

— Хочу все-таки вернуться к вопросу, на который вы ответили лишь частично. Я имею в виду представление о том, что "в электронике мы отстали навсегда". Так считает обыватель, а, значит, такое твердое убеждение распространено в обществе. Что вы могли бы сказать по этому поводу?

— А можно ли назвать электронику Германии или Франции? Нет, конечно. Дело в том, что процессоры для тех же телефонов делаются в мире "на одной линии". Есть крупные фирмы, они на слуху, но основа, фундамент того, что они производят, общий, как ни странно это звучит для стороннего наблюдателя. Современную электронику я сравниваю с высокотехнологичным принтером, над которым работают много-много ученых, инженеров, технологов… в том числе и мы. Все известно — по какому алгоритму пойдет развитие, какой файл вставлен, и как "принтер" будет работать. Отдается распоряжение — "печатай", и система начинает действовать. Современная электроника — это машина, которая налажена.

— Уже не фундаментальная наука, а прикладная?

— Не люблю такое деление науки… Разработка современной электроники идет через дизайн-центры, разбросанные по всему миру, в том числе, и в России. К примеру, создал я новую микросхему. Я должен ее изготовить, то есть, используя библиотеку этого принтера (кавычки опускаем, чтобы не усложнять восприятие!), встроить свою микросхему в существующую технологическую линейку. Этим занимаются люди, которые постоянно совершенствуют технологию принтера. Сейчас уже понятно, что скоро будет достигнут теоретический конец этой линейки, дальше развивать электронику в направлении геометрического уменьшения размеров транзистора будет невозможно — предел!…

— Такое ощущение, что вас это не особенно интересует?

— Сейчас надо создавать совершенно другую электронику. Если речь заходит о традиционной электронике, то, конечно же, нам сейчас сложно догонять те страны, которые являются монополистами. Это прежде всего США, Япония, Южная Корея…

В России также имеется ведущий отечественный разработчик и производитель интегральных схем современный завод АО "НИИМЭ и Микрон" в Зеленограде, входящий в список топовых фабрик в мире. Есть, конечно, и другие ответвления — создаются специальные "боксы", где производятся электронные устройства для конкретных целей. Например, у нас для Росатома или Роскосмоса нужна электроника, с помощью которой решаются проблемы той же безопасности. Понятно, что речь уже идет не о массовом производстве. И подобных проблем немало, а потому и возникает множество "минилинеек" — подчас для таких производств достаточно небольшой комнаты. В Японии это направление развивается стремительно, и это хорошо видно на всевозможных выставках. Мы отстали лет на 10-15, но пускаться "в погоню" не следует, так как дело, на мой взгляд, безнадежное. Значит, надо идти иными путями, чтобы "не отстать навсегда", а вырваться вперед. Что, кстати, мы и делаем.

— А теперь, пожалуйста, поподробней!

— Надо создавать и использовать новые материалы, которых пока не существует. Простые расчеты показывают, что для электроники будущего потребуется такой объем новых компонентов, для получения которых в природе просто нет исходных материалов. Их нужно производить, но прежде их нужно придумать и сконструировать.

Сейчас идет поиск именно в этом направлении: как и на чем построить электронику будущего, работающую на новых материалах и новых физических принципах.

— Ожидание новых революций в этой науке?

— Конечно. Поиск идет в разных направлениях и очень широко. Особое внимание приковано к здоровью человека. Создается комплекс устройств, которые способны подсказывать, чего надо опасаться, как контролировать свое состояние и так далее.

— А вам не страшно?

— Почему?

— Каждый из нас, имея сотовый телефон, уже находится под контролем. И чем больше человек будет окружен современной электроникой, тем больше под контролем его жизнь. Не уверен, что мне такое необходимо, но избежать тотального контроля уже невозможно. А от контроля до управления человеческим существом — всего один шаг…

— Думаю, костер с шашлыком на природе останется… Но давайте посмотрим, с другой стороны. Люди гибнут от сердечных заболеваний, от онкологии. Как известно, надо выявлять признаки заболевания на ранней стадии, и это гарантирует выздоровление. Если это можно сделать с помощью электроники, почему нужно отказываться от нее?! Чтобы принимать какие-то решения, надо тщательно взвешивать все факторы. Эмоции не всегда способны привести к правильным выводам, не помешает во многих случаях рациональный подход.

— Вернемся в сегодняшний день. Вы работаете на космос?

— Да.

— Американская электроника работает там десятками лет — аппараты уже летают за пределами Солнечной системы, а туда добираться все-таки долго и далеко, — а наша служит в несколько раз меньше. Здесь же мы не имеем права так отставать?!

— Мы можем решать и подобные задачи, связанные с радиационно-стойкой электроникой, но их нужно ставить! Вопрос упирается только в финансирование… Да, определенный разрыв существует, но базовая его причина не в отсутствии кадров, идей и даже оборудования, а в отсутствии целей. Если потребуется — сделаем! В истории нашего института такие проблемы возникали не единожды, и не было ни одного случая, чтобы мы не справились с заданием.

— В таком случае, расскажите, как вы создаете принципиально новые материалы, о существовании которых уже сообщают серьезные научные журналы?

— Есть разные технологии, их уже немало. Работаем в вакууме, используем материалы особой чистоты. Есть специальная наука по очистке этих материалов — этим занимаются химики. Если говорить образно, то схема выглядит так: мы рассчитываем определенные свойства материалов — те, что нам требуются! — а потом создаются технологии, которые позволяют их получить. Есть ряд новых материалов, которых в мире нет, а популярность их огромна. Поэтому о нас и пишут разные "крутые" научные журналы. Впрочем, к их оценкам я отношусь спокойно. Был в жизни такой случай. Не буду вдаваться в подробности, но удалось обнаружить одно интересно физическое явление. Написал об этом статью. Послал в журнал. Оттуда ответ, мол, ничего подобного быть не может, и я где-то допустил ошибку. Послал в другой журнал. Там сомневались долго, но потом все-таки опубликовали. Через некоторое время японцы повторили эксперимент и подтвердили, что нами открыто очень важное и интересное физическое явление. Сейчас это одна из работ, которая цитируется больше других. Так что следует в первую очередь самим оценивать работы, а уж потом ссылаться на зарубежные издания.

— В ФАНО любят это делать. Кстати, к вам оно какое имеет отношение?

— Оно нами руководит.

— Как именно?

— Все документы мы посылаем туда на согласование. Нас же два года назад "вырвали" из Академии. Бюджетные деньги идут от ФАНО, там и проверяют, как мы их тратим.

— Что изменилось для вас появление ФАНО?

— Бумаг вынуждены писать больше.

— И насколько?

— Раз в пятьдесят!

— Я не ослышался — в пятьдесят раз?

— Пожалуй, ошибся: не в пятьдесят, а раз в восемьдесят!

— Вы это серьезно?

— Абсолютно!

— Честно говоря, не хочется продолжать эту тему — обидно за вас, за науку в целом… Хочу обратить внимание на другое. Итак, вы печете "блины"?

— Как-то это звучит нехорошо. Лучше сказать, "интеллектуальный продукт".

— Хорошо уточняю: вы печете "интеллектуальные блины". Почему настаиваю на таком термине, потому что хочу пожелать, чтобы в стены этого института пришла "интеллектуальная масленица", на который выпекались бы самые разнообразные "блины", и чтобы на нее стремились попасть со всех стран, где таких "блинов" нет.

— Если бы нам не мешали, то такая "масленица" наступила бы гораздо раньше…