В середине марта государственная корпорация «Роскосмос» невольно стала участником очередного скандала. «Затравкой» к скандалу, судя по всему, послужила одна публикация в газете «Военно-промышленный курьер» от 11 марта, где прямым текстом утверждалось, будто в России создан ракетный двигатель, «в сто раз эффективнее, чем жидкостный». В публикации были приведены высказывания восьми спикеров, имевших прямое или косвенное отношение к отечественной космической отрасли. Главным предметом обсуждения стали характеристики опытного квантового двигателя, будто бы созданного компанией «Квантон», возглавляемой брянским изобретателем Владимиром Леоновым.

Как выяснилось, комиссия, занимавшаяся испытанием этого детища, была создана еще год назад. По словам советника РКК «Энергия» Олега Бакланова, в ходе испытаний было установлено, что удельная сила тяги, развиваемая опытным образцом, в 165 раз выше, чем у лучших образцов ЖРД. «Это революционное достижение в космическом двигателестроении, когда новые фундаментальные знания позволяют сделать резкий скачок в технических параметрах», - сказал Олег Бакланов.

Эти же характеристики подтвердил заслуженный испытатель космической техники РКК «Энергия» Александр Кубасов. «Сам в это не верил, пока лично не провел измерения удельной силы тяги КвД», - сказал он. Как утверждает разработчик – Владимир Леонов, - принцип работы квантового двигателя основан на фундаментальной теории «суперобъединения». И установленные параметры опытного образца якобы подтверждают правильность данной теории. Всё это, конечно же, должно поставить в неловкое положение известные академические институты, которым, дескать, небольшой коллектив из брянской глубинки утер нос.

Разумеется, несколько двусмысленно выглядит в этой истории и корпорация «Роскосмос», для которой «революционное достижение» брянских изобретателей стало, мягко говоря, большой неожиданностью. Для серьезной организации, чьи планы расписаны на многие годы вперед, появление на горизонте каких-то провинциальных чудиков, якобы опровергающих все известные законы физики, не должно (по идее) иметь принципиального значения. Тем не менее, именно «Роскосмос» попала «под раздачу» в наших СМИ из-за этого чудесного изобретения.

Как утверждается в сообщении РИА Новости, руководство госкорпорации выступило с опровержением факта создания «антигравитационного» двигателя. Но в то же время там выразили готовность «проверить достоверность эффектов и оборудования, предлагаемых изобретателем».

Как сказал советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по науке Александр Блошенко: «Личность Леонова для нас известная, он неоднократно к нам обращался с идеей внедрить инновационный антигравитационный двигатель, созданный на основе той теории, которую он, как декларирует, разработал. Некая теория суперобъединения. Нами действительно сформировано техническое задание, но не на разработку антигравитационного двигателя, как пишут СМИ, а на экспериментальную проверку достоверности тех явлений, о которых заявляет автор».

Однако критиков «Роскосмоса» это разъяснение не успокоило. Скорее, наоборот. В частности, было указано на то, что идея квантового двигателя противоречит базовым законам физики, а значит, уже сам диалог с Леоновым «позорит» госкорпорацию. Дескать, с таким же успехом «Роскосмос» мог бы утвердить техническое задание на проверку работоспособности ковра-самолета. Проект Леонова был объявлен откровенно фантастическим, а тот факт, что ему лично звонил сам Дмитрий Рогозин, будто бы лишний раз свидетельствует о полной некомпетентности руководителей госкорпорации.

Как мы знаем, в последнее время наша «прогрессивная общественность», спекулируя на неудачах с запусками ракет, упрекает руководство «Роскосмоса» во всех мыслимых и немыслимых грехах. В том числе – в потакании мракобесию. Появление истории с квантовым двигателем дает для этого дополнительный повод. Поэтому невольно возникает ощущение, будто дальше уже некуда, и отечественная космонавтика оказалась в полном распоряжении шарлатанов.

Тем не менее, как бы мы ни относились к тому, что творится в нашей космической отрасли, позиция руководства «Роскосмоса» относительно изобретения Леонова представляется вполне здравой. Почему? Потому что отмахиваться от некоторых необычных изобретений только на том основании, что они не соответствуют неким устоявшимся взглядам на мир – не самая рациональная позиция. Стоит все-таки отличать здоровый скептицизм от слепого догматизма. Первый требует доказательств, второй сходу всё безоговорочно отрицает. У нас, к сожалению, часто путают одно с другим, выдавая за здоровый скептицизм (присущий любому вменяемому ученому) именно слепой догматизм. И как показывает история науки и техники, в слепом догматизме нет ничего собственно научного.

Примеров тому – масса. Так, когда изобретатель пароходов Роберт Фултон ознакомил со своими идеями Наполеона, тот выставил его за дверь как обманщика. Великий полководец, будучи человеком образованным, хорошо разбиравшимся в точных науках, счел совершенно бредовой идею подводной лодки. Но, как выяснилось, Фултон просто смотрел на долгие годы вперед.

Было бы в принципе неверно утверждать, будто все революционные достижения в области техники совершаются исключительно людьми из «большой» академической науки. Первый самолет подняли в воздух энтузиасты-любители братья Райт, занимавшиеся в то время ремонтом и продажей велосипедов. Причем, их работа велась в условиях, когда в академических кругах циркулировали скептические суждения насчет аппаратов тяжелее воздуха. Так что при желании, этих энтузиастов вполне можно было бы упрекнуть в «плохом» знании физики.

История ракетостроения как нельзя лучше показывает роль именно таких энтузиастов, которые зачастую шли наперекор утвердившимся академическим истинам. Один из пионеров ракетной техники – американец Роберт Годдард – заслужил за свои первые эксперименты репутацию «невменяемого физика», игнорирующего-де фундаментальные законы природы. В то время ученые плохо понимали принципы реактивного движения. Считалось, например, что реактивная струя должна «отталкиваться» от воздуха, а значит, такой двигатель будет бесполезен за пределами земной атмосферы. Годдард же мечтал о межпланетных перелетах. Поэтому в глазах «серьезного» ученого мечта полететь на другую планету с помощью ракетного двигателя выглядела подростковой фантазией. Не удивительно, что опыты Годдарда держались исключительно на энтузиазме и на финансовой поддержке отдельных меценатов.

Примечательно, что в нашей стране о межпланетных перелетах писал провинциальный ученый-самоучка Константин Циолковский, не имевший какого-либо отношения к серьезным академическим кругам. Однако именно ему принадлежит теоретическое обоснование физического перемещения в космосе с помощью реактивной тяги. Как известно, Циолковский вдохновил целое поколение молодых изобретателей-энтузиастов. Фактически, творчество первых ракетчиков, по-настоящему и фанатично веривших в освоение Марса, долгое время держалось на чистом энтузиазме. Так, созданная Сергеем Королевым и Фридрихом Цандером «Группа изучения реактивного движения» (ГИРД) появилась как стопроцентная общественная инициатива. Первостепенная задача - как ее видел тогда Сергей Королев - заключалась в том, чтобы получить ощутимые практические результаты и представить их кому-нибудь из руководителей в расчете на государственную поддержку. Расчет удался: ГИРД официально вошла в состав ОСОАВИАХИМА. Но даже в таком статусе у энтузиастов катастрофически не хватало ресурсов ни на проведение полноценных исследований, ни на нормальные условия труда. Всё, подчеркиваю, держалось на чистом энтузиазме и безумной вере «в идею».

В глазах стороннего наблюдателя пионеры ракетостроения очень походили на сумасшедших, носившихся с какими-то фантастическими проектами. Кстати, на Цандера частенько смотрели именно как на сумасшедшего. Его интересовало только то, что можно было связать с межпланетными перелетами. Он даже ставил на себе эксперименты, моделируя, так сказать, условия космического путешествия. В кругах московской интеллигенции он был известен как популяризатор идеи полетов на Марс. В ту пору его фантазии, как и весь образ жизни, могли бы стать предметом пристального внимания со стороны психиатров и психологов. И вряд ли представители «большой» академической науки соответствовали данному типажу. Тем не менее, как раз с подобных чудиков и начинались первые шаги в такой головокружительной области, как космонавтика.

Поэтому вряд ли стоит сейчас сразу же отмахиваться от брянских энтузиастов, сходу объявляя их шарлатанами или обманщиками. Здоровый скептицизм требует проверки. И, подчеркну еще раз, позиция руководства «Роскосмоса» выглядит в этом случае вполне здравой, за что его вряд ли стоит упрекать, а тем более приписывать ему соучастие в обмане. Во всяком случае, в истории с квантовым двигателем именно эта госкорпорация является той «окончательной» инстанцией, которой надлежит поставить точку в данном вопросе.

Николай Нестеров

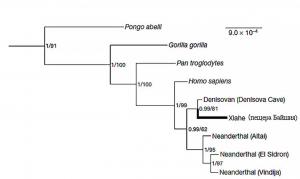

ДНК в останках не сохранилась, но исследователи проанализировали протеом дентина (твердой ткани зубов) и построили филогенетическое дерево на котором протеом человека из Сяху и единственный денисовский геном высокого покрытия находились рядом. Близкое родство алтайской денисовки и тибетского человека подтвердилось и одноаминокислотными полиморфизмами.

ДНК в останках не сохранилась, но исследователи проанализировали протеом дентина (твердой ткани зубов) и построили филогенетическое дерево на котором протеом человека из Сяху и единственный денисовский геном высокого покрытия находились рядом. Близкое родство алтайской денисовки и тибетского человека подтвердилось и одноаминокислотными полиморфизмами.