Никита Марченков, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета по науке и образованию при Президенте РФ, отвечает на вопросы и рассказывает о проблемах молодых ученых в России.

Ольга Орлова: В Сочи на форуме «Наука будущего – наука молодых» собрались маститые ученые с мировым именем и те, кто только начинают свои первые исследования. Один из важных вопросов – от чего сегодня зависит карьера молодого ученого в России? Об этом в рамках форума мы беседовали с председателем координационного совета по делам молодежи в научно-образовательной сфере Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Никитой Марченковым.

Здравствуйте, Никита. Спасибо, что пришли к нам в программу.

Никита Марченков: Здравствуйте, Ольга. Спасибо за приглашение.

Голос за кадром: Никита Марченков. Кандидат физико-математических наук. Исполняющий обязанности руководителя Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований научно-исследовательского центра «Курчатовский институт». С июня 2017 года возглавляет координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Ольга Орлова: Никита, мы с вами находимся на форуме «Наука будущего – наука молодых». Это очень необычное мероприятие, потому что здесь собираются те, кто, как правило, вместе не встречаются. То есть это и школьники, и маститые ученые, которые работают за рубежом, и при этом это чиновники самого высокого ранга, и молодые ученые, и инноваторы, и даже инвесторы, стартаперы. Есть ли смысл собираться вместе? Вообще зачем это делать?

Никита Марченков: Этот форум происходит под лозунгом «Стратегия научно-технологического развития». Если мы обратимся к этой стратегии, то логика сразу встанет на свои места, потому что, действительно, во-первых, в стратегии обозначены большие приоритеты, большие вызовы и приоритеты научно-технологического развития. Их семь. И в этом смысле разделение здесь на 7 секций – это одно из измерений форма. Это абсолютно правильно, потому что для реализации этих приоритетов нужны ученые именно из разных областей. Поэтому такая комплексность проблем, которые здесь ставятся, на самом деле абсолютно осмысленная и имеет свой смысл.

Второй аспект, то, что здесь поколение от студентов до уже маститых ученых – это тоже очень полезный и грамотный шаг организаторов, потому что здесь появляется возможность неформального общения в кулуарах, появляется возможность передачи опыта. И это по сути тоже соответствует стратегии в части развития человеческого капитала. Такой опыт как нельзя кстати здесь полезен. И последнее, о чем я хотел сказать – что очень полезно, что здесь присутствуют люди из абсолютно разных сред. Это и представители бизнеса, представители науки и представители государства. Если мы посмотрим, то это основные действующие лица как раз в реализации стратегии научно-технологического развития, потому что это ученые, которые придумывают идеи, создают разработки. Это бизнес, который должен их подхватывать и доводить их до конечного продукта. И это государство, которое по сути является заказчиком этих крупных проектов и постановщиком задач, вот этих больших вызовов, больших приоритетов.

Поэтому в этом смысле мне кажется, что такие масштабные форумы под таким масштабным флагом действительно должны проходить, чтобы люди собирались вместе и проводили такую комплексную совместную работу.

Голос за кадром: В Сочи на площадке «Сириуса» прошла третья научная конференция наук о будущего и четвертый форум «Наука будущего – наука молодых», организованные Министерством науки и высшего образования и компанией «Инконсалт». Более 1200 участников со всей России и из-за рубежа приехали в Сочи для участия в конференции и форуме. Молодые ученые представляли свои проекты, а выдающиеся ученые, обладатели мегагрантов, подводили итоги.

Чиновники рассказывали о планах преобразований и развития. Молодежь представляла постерные доклады от археологии до криптографии. 7 проектных сессий – от сельского хозяйства до машинного производства.

Ирина Короткова: Если специалисты одной области наук встречаются постоянно на конференциях, то уникальность этой в том, что здесь собираются ученые совершенно из разных областей наук – это и гуманитарии, и естественники, и технари. И им интересно вместе. Они вместе обмениваются своим опытом и знаниями. И именно на таком обмене и рождается что-то такое необычное, рождаются какие-то открытия. Они участвуют в одной программе и при этом часто не знают друг от друга. А эти конференции дают им возможность как-то узнать об опыте. И действительно у нас были в результате общения на прежней конференции, которая проходила в Казани 3 года назад, двое ученых узнали друг от друге, живя в одном городе (Санкт-Петербурге), узнали об исследованиях, и они объединили свои усилия и создали коллаборационную лабораторию.

Голос за кадром: И хотя на первый взгляд это кажется необычным, но суть изменений в современной науке это отражает. Сейчас большинство важных открытий совершается на стыке разных областей. И поэтому такое объединение. Это буквально и есть наука будущего. Неслучайно научная конференция мегагрантников тоже была междисциплинарной. Собрались химики, медики и математики вместе и друг другу рассказывали интересные вещи, вместе формулировали вопросы, адресованные к чиновникам, определяющим государственную политику.

Ольга Орлова: Вы возглавляете координационный совет, где собраны молодые ученые. И у вас состав тоже очень разнообразный. Это люди самых разных специальностей. Вам вообще легко координировать их работу? Все-таки в разных областях разные проблемы. И в разных регионах у вас представлены люди из разных университетов с разным уровнем развития.

Никита Марченков: Да, вы знаете, я бы это назвал одной из сильнейших черт нашего совета – именно эта разномастность, которая позволяет нам, во-первых, быть компетентными в абсолютно любых областях науки, позволяет нам доводить информацию до всех уголков нашей большой страны. Потому что у нас присутствие из всех 8 федеральных округов. И выполняет ту функцию, для которой мы и существуем – это по сути донесение информации о том, что происходит в политике в научно-образовательной сфере, то есть доносить все ее актуальные тренды, актуальные инициативы государства, доносить до молодых ученых. Второе – это доносить вопросы и проблемы молодых ученых в обратном направлении до верхних уровней, до людей, которые действительно могут принимать решения на государственном уровне. Это очень важно. Если действительно есть какие-то вопросы и проблемы, которые системно актуальны на государственном уровне, то доносить эти вопросы.

И третье – это обеспечить координацию и взаимодействие уже на горизонтальном уровне между молодыми учеными, то есть создать такое глобальное молодежное сообщество молодых ученых, которое как раз сможет в дальнейшем формировать такие междисциплинарные коллективы и проектные группы для решения этих глобальных задач и вызовов. И в этом смысле, мне кажется, как раз состав нашего совета абсолютно сейчас, можно сказать, самодостаточен, полон. Я понимаю, что практически по любому вопросу, который находится в сфере нашей ответственности, у меня есть коллеги в координационном совете, к которым я могу обратиться за советом или экспертизой.

Ольга Орлова: Скажите, пожалуйста, к вопросу об обратной связи, о том, как вам удается доносить чаяния и проблемы молодых ученых наверх представителям власти. Вот у вас одна из задач вашего совета – это попытка преодоления так называемых нефинансовых барьеров в сфере науки. Расскажите сначала о том, как вы узнаете об этих нефинансовых барьерах, каким образом, как существует эта обратная связь, кто вам сигнализирует, и какие из этих барьеров вы выделяете как наиболее острые и наименее преодолимые, самые тяжелые?

Никита Марченков: Вы знаете, один из основных инструментов, которые мы используем – это научные молодежные сообщества. Например, советы молодых ученых. На сегодняшний день у нас есть база или сеть советов молодых ученых, которая насчитывает 560 советов молодых ученых со всей страны. Это либо советы молодых ученых при организациях, либо бывают уровня федерального округа, или при области бывает совет молодых ученых. Имея такую распределенную сеть, возможно собирать информацию, притом собирать ее напрямую от молодых ученых. Не через руководителей организаций, как это может делать Министерство науки и высшего образования, а напрямую получать фидбек от молодых ученых, как они видят эту ситуацию.

Ольга Орлова: Реальность, как она есть.

Никита Марченков: По сути – да. И как раз это направление по нефинансовым барьерам возникло в тот момент, когда мы первый раз провели опрос среди молодых ученых России – «что препятствует вашей деятельности в науке?» Мы провели сначала его среди тех, кто работает в России, а потом мы еще провели его среди российских ученых, уехавших за рубеж. По различным каналам, связям мы несколько сот таких ученых молодых нашли, спросили «что сподвигло вас на отъезд?», «планируете ли вы возвращаться или нет?» Это было интересное исследование. И основной результат, который показало это исследование – что финансовый вопрос не являлся превалирующим. Он не был доминантным. Эта проблема не была доминантной среди тех, которые назывались учеными. Она была одной из трех главных, но не было такого разрыва в процентном соотношении.

Среди других проблем, например, называлась проблема с доставкой реактивов. Это такая серьезная проблема. И, как показал анализ, она действительно носит системный характер. Это целый комплекс различных проблем, которые в сумме формируют то, что срок доставки реактивов может длиться несколько месяцев вплоть до полугода. Это серьезная проблема, потому что мы понимаем, что мировая наука – это в каком-то смысле гонка. И когда наши коллективы эту гонку начинают проигрывать именно из-за бюрократических проблем, это, наверное, нездорово, и мы должны как-то прикладывать усилия, чтобы с этим бороться.

В частности, среди этих проблем и вопросы таможни, это вопросы компаний, которые на территории Российской Федерации собирают заказы, например, полгода, а потом только их развозят по компаниям. Они могут более оперативно это делать.

То есть это действительно была системная проблема. И это яркий пример того, как такую проблему можно вынести на самый высокий уровень. В результате нашей инициативы вопрос закупки реактивов был включен в план реализации стратегии научно-технологического развития. Есть план на несколько лет уже реализации с НТР. И вот одним из пунктов там является как раз вопрос доставки реактивов. Туда подключены и Министерство экономразвития, и Министерство торговли, и таможенные службы, и координационный совет.

Ольга Орлова: И как?

Никита Марченков: Сейчас этот вопрос как раз обсуждается на совещаниях, куда тоже входят наши члены координационного совета. Я надеюсь, что будет сделано несколько шагов. Мы уже несколько механизмов опробовали, как можно напрямую закупать из-за рубежа, например, реактивы.

Я бы сказал так. Есть надежда, что это будет сокращено. Я бы так осторожно сказал. Я очень на это надеюсь.

Ольга Орлова: Я тоже надеюсь. Потому что вопрос о своевременной доставке реактивов возник, естественно, давно, обсуждался он давно. Еще когда началась первая волна мегагрантников, а этой программе уже 10 лет, и ученые мирового уровня докладывали об этом и Дмитрию Медведеву, и Владимиру Путину, и пытались объяснить, что эти сроки критичны. Но сейчас уже более зрелые ученые говорят о том, что «раньше мы могли нелегально возить в рюкзачках это и перевозить через границу тогда, когда это было нужно». Сейчас это просто опасно. И сейчас ситуация стала хуже, чем была.

Никита Марченков: Действительно, надо искать какие-то ходы именно в правовой сфере. Наверное, какие-то делать шаги, чтобы эту ситуацию улучшить. Я надеюсь, что скоро будет возможность более предметно о чем-то сказать. Мне бы хотелось говорить это как о свершившемся результате, а не о каких-то первых шагах в этой области.

Ольга Орлова: Можно еще узнать о других нефинансовых барьерах, которые выделяют молодые ученые, помимо денег и помимо своевременной доставки препаратов и так далее? Наверное, одна из самых острых проблем – это жилье. Потому что жилье для молодых ученых… Мы понимаем, что зарплаты не позволяют снимать, как это делают постдоки, аспиранты во всем мире. С другой стороны, очень трудно взять молодому ученому ипотеку, потому что его постоянное финансирование привязано к грантам. Гранты – вещь непостоянная. А базовые зарплаты очень маленькие. Что вы предпринимаете в этом смысле? Как вы пытаетесь повлиять на ситуацию?

Никита Марченков: Действительно, этот вопрос сегодня актуален. Но мне хочется сказать, что ему уделяется государством достаточно большое внимание. И, насколько я знаю, сейчас должна быть продлена программа «Жилище для молодых ученых» еще на 5 лет. Потому что она пользуется спросом.

В то же время это программа выдачи жилищных сертификатов молодым ученым на получение жилья, на получение собственной квартиры. Я знаю, что по опыту Института кристаллографии, из которого я пришел в Курчатовский институт, в первый год этой программы была очередь 8-10 человек, притом, что получали сертификат 2 или 3 в год. То сегодня практически этой очереди нету. И ежегодно около 2 человек от организации подают заявки, и 2, может, чуть меньше в среднем получают жилищные сертификаты на приобретение жилья.

Также, насколько я знаю, работает система служебного жилья. И она тоже поддерживается Министерством науки и высшего образования. То есть в этом смысле есть некие инициативы, некие программы, которые работают.

По поводу все-таки стабильности я бы сказал, что, наверное, Россия движется в сторону стабильных зарплат для молодых ученых, в том числе путем майских указов президента удалось зарплату молодых ученых поднять, сделать ее не от гранта до гранта, а более ровной.

Ольга Орлова: А у вас была обратная связь от молодых ученых по поводу того, как выполнялись майские указы по зарплатам? Вы в курсе, как это происходило? Потому что было очень много публикаций. Люди писали в соцсетях. Писали очень многие научные сотрудники из разных городов, что происходило в реальности. Как она увеличивалась формально, но в реальности увеличения денег не происходило. Они происходили только на бумаге.

Никита Марченков: Я наблюдал, как развивалась эта ситуация на примере нескольких научных организаций. На самом деле существенно это зависит от руководства организации, как реализовывать. Это же по сути на них легло все. То есть я видел, например, как в том же РАНовском Институте кристаллографии это было сделано достаточно аккуратно и грамотно. Действительно, ученые почувствовали, что произошел существенный сдвиг, появилось стимулирование за какие-то научные достижения, что я считаю абсолютно правильным.

Потому что ведь тут надо понимать, что вот это увеличение зарплат не должно быть просто ровным слоем по всем происходить. Ведь, выступая на одном из заседаний, я запомнил такую фразу президента. Он сказал: «Нельзя вкладываться в бесперспективность». Все-таки должна быть корреляция между тем, что финансируется, и тем, что дает научная деятельность, какой она дает вклад в реальное развитие страны, в экономическое развитие, в научно-технологическое развитие. Поэтому здесь очень важно, чтобы это именно грамотно, адресно распределялось внутри организаций. Естественно, в том числе надо понимать, что увеличение этой зарплаты должно было происходить и за счет внебюджетных источников. А как раз внебюджетные источники во многом определяются теми исследованиями, которые проводятся… Ведь лучше рынка, наверное, экспертизы никакой нету, которая может либо выявлять мощные проекты…

Другой вопрос по фундаментальным исследованиям, которые, безусловно, нельзя оставлять. Но, насколько я понимаю, опять же, фундаментальные исследования всегда были в фокусе внимания. И в том числе отдельным приоритетом идет развитие фундаментальных исследований. Потому что, как известно, не все фундаментальные исследования дают прикладной выход, но ни один прикладной продукт не рождается без фундаментальных исследований.

И последнее, что хочется сказать – что в том числе на улучшение материального положения направлены меры поддержки молодых ученых. Меня часто ругают, говорят: «Зачем ты делишь на молодых, немолодых?» Но так получилось, что у нас специфика сейчас в государстве такая, что из-за разрыва поколений у нас есть опытные ученые, которые уже в возрасте, которые еще были свидетелями мощного советского образования и науки, есть молодежь, которая только пришла в науку и которая требует действительно поддержки, чтобы из нее так же быстро не вылететь из-за отсутствия финансирования. Поэтому очень большое внимание уделяется мерам поддержки.

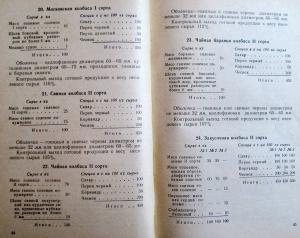

Последнее поручение президента была систематизация мер поддержки молодых ученых, в том числе координационный совет там фигурирует в качестве ответственного. И сейчас совместно с Министерством науки и высшего образования, фондами мы этот вопрос прорабатываем, для того чтобы выстроить более структурированную систему мер поддержки. В частности, к этому форуму мы подготовили такую брошюру. Здесь собраны все меры поддержки для молодых ученых, которые сегодня реализуются под эгидой президента Российской Федерации. Если посмотреть, то тут их достаточно много, порядка 8 или 9 различных стипендий, грантов, начиная от студентов первых курсов.

Например, выпускники «Сириуса» могут подаваться на стипендии президента для молодых ученых, проявившихся выдающиеся способности, заканчивая молодыми докторами наук. Эта линейка прямо закрыта полностью. И точно такие же линейки выстроены и в Российском фонде фундаментальных исследований, и в Российском научном фонде. То есть действительно именно на молодежные исследования выделяется очень сейчас весомая поддержка, чтобы молодежь себя чувствовала комфортно. Вот здесь участники форума все в той или иной мере являются получателями этих систем. Можно у них спросить – они скажут, что вполне можно успешно существовать в науке.

Ольга Орлова: Никита, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к законодательным инициативам, которые в последние годы возникают все чаще и чаще по поводу ограничения выезда молодых ученых за рубеж из России.

Никита Марченков: Я бы сказал, что цели, которые преследуют эти инициативы, они благие. Инструменты… я считаю, что они не до конца являются гибкими и правильными. Потому что, безусловно, здорово, если большая часть российских учебных будет работать в России. И когда мы говорим о барьерах, то, конечно, нам хочется, чтобы учебные работали в России. Но при этом я хотел бы обратить внимание, что международный опыт – это полезно. И когда мы говорим о барьерах и их решении, мы это делаем не для того, чтобы закрыть и не выезжать, а для того, чтобы ученый, уезжая отсюда, не испытывал чувство того, что «наконец-то я от этого избавился». Чтоб он съездил, получил опыт и вернулся, как тот же самый Артем Оганов, в Россию. И сегодня он здесь работает и говорит, что это лучшее место, где можно заниматься наукой. Вот это важно – чтобы такие условия были везде. И в таком случае не возникнет, может быть, желание у человека навсегда оставаться.

А насильно… знаете, как мне говорил мой научный руководитель, простое решение, как правило, неправильное. Просто закрыть – это, мне кажется, самое простое. Недавно у нас в стране была другая нашумевшая история с одним из онлайн-мессенджеров, когда его пытались тоже… Потому что цель-то тоже была правильная. Потому что нужен контроль. Иначе через такие мессенджеры происходит много призывов к терроризму, к детскому суициду. Насколько я понимаю. Это действительно серьезная проблема. Но как инструмент просто рубить провода – как ученому мне кажется это не совсем рациональным решением. То есть можно искать какие-то более гибкие пути и искать причину, а не просто закрывать следствие этой причины.

Ольга Орлова: Никита, а к вопросу о перспективах. Вы сами вообще ощущаете перспективу? Я много беседую с учебными разных возрастов. И люди, которые уже попали как раз в возрастную яму между 40… То есть это еще не академик 70-80 лет, но это уже и не молодой ученый, то есть это от 40 до 60, многие учебные отмечают, что с точки зрения именно мер поддержки, финансовых возможностей, ограничений грантовых программ здесь наступает прямо такая яма. Вы сами не боитесь в нее попасть?

Никита Марченков: Я как-то не боюсь в нее попасть.

Ольга Орлова: Вам тоже будет 50.

Никита Марченков: Это безусловно. Но как-то у меня нет сомнений относительно того, что я попаду в какую-то яму в плане финансового благополучия, потому что все-таки если заниматься какими-то действительно важными государственными задачами, я спокоен, что это будет поддержано и на долгосрочную перспективу именно благодаря той же самой стратегии развития, которая определяет перспективы на долгосрочный период процесс всего развития, но и все-таки, если ты встроен в какие-то такие долгосрочные важные проекты, как-то сомнений относительно того, что все будет плохо, у меня не возникает.

Тут несколько аспектов. Первый – это в целом научная сфера сегодня интенсивно развивается. В глобальном, в мировом смысле. Наука сегодня – это сфера, развивающаяся экспоненциально. Я недавно задумался о том, что если говорить даже про носители информации, очень долго единственным носителем информации были диски, пластинки, кассеты. У моих родителей на всем их жизненном… А уже на моем веку это сменилось уже сначала с дисков на флешки. Сегодня уже и флешки не нужны, все переходит на облачные носители. То есть существенно ускоряется развитие технологий. И это же все благодаря науке происходит, благодаря развитию различных научных проектов, научных областей. Поэтому сегодня это глобальная интересная и быстро развивающаяся область.

Ольга Орлова: Никита, я знаю, что ваш координационный совет инициировал такую акцию – «Я в науке». Это молодые ученые рассказывают о себе в социальных сетях. Что это такое и зачем это было сделано?

Никита Марченков: Мне кажется, что во многом причина такого тяжелого выхода из кома нашей науки заключалась в том, что был замкнутый круг. Молодежи не было в науке, потому что в науке все было плохо, а все было плохо, потому что не было молодежи. И ты смотришь: молодежи нет – что туда идти? И, соответственно, эта ситуация так и длилась, пока не начали люди приходить. А как приходить? Нужно показывать тех смелых ребят, которые первыми взяли, пришли в науку и стали успешными. И чем больше таких примеров… Во-первых, что это молодые ребята, во-вторых, то, что они абсолютно обычные люди в плане того, что у них есть увлечения.

Ольга Орлова: Что они современные, что они не странные, это не фрики.

Никита Марченков: То, что они ходят в кинотеатр, играют, как я, в футбол, например. Миллион других вещей. Поэтому это, конечно, очень важный аспект. И мы в нашем проекте показываем в социальных сетях, в медиа вот этих молодых ученых и рассказываем о том, чем они занимаются помимо науки.

Во-вторых, мы рассказываем, как они пришли в науку. Кто-то в школе выращивал кактусы, и у него проснулся этот интерес. Я был просто непоседливым ребенком, мне было лень заниматься или научить науки, которые требовали именно запоминания. Я любил понять что-то быстро и бежать дальше куда-то гулять, в футбол играть. Поэтому у меня появился интерес к техническим наукам. У кого-то семейное. Он в третьем поколении математик. В этом году лауреат премии президента Оселедец вот так пришел в науку.

Реально, у каждого путь был настолько различный и свой в науку… Например, у нас один из коллег, председатель Совета молодых ученых Пермского края, ездил на стажировку смотреть, как работают горно-добывающие шахты. И там была какая-то проблема с тем, чтобы оградить шахтеров от каких-то угроз. Он, наблюдая за этим, смог дать совет главному инженеру. Потом появилась разработка, которая существенно повысила безопасность этих шахтеров. Или девушка, председатель Совета молодых ученых из Ямало-Ненецкого автономного округа. Они запустили инициативу «Моя первая научная статья», где они со школьниками пишут научные статьи, как бы приучают детей, как можно красиво описать научный результат, так, чтобы это было понятно для непосвященного человека.

Ольга Орлова: А вы сами в этой акции участвовали?

Никита Марченков: Да, безусловно. Я участвовал в этой акции, притом уже дважды. Первый раз был посвящен больше научной составляющей и тому, как устроен мой рабочий день, тому, как устроена в целом моя научная деятельность. Второе было то, что остается за моим научным днем – про мои увлечения, про то, что я очень люблю футбол, хожу на стадион, играю в футбол, в общем, всячески этим увлекаюсь. И здесь в Сочи даже планирую еще на один день задержаться, потому что здесь будет футбольный турнир.

Ольга Орлова: Спасибо большое. У нас в программе был председатель координационного совета по делам молодежи в научно-образовательной сфере Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Никита Марченков.