Хронические болезни человечества

Слова «планета в опасности» можно часто услышать от различного рода природоохранных активистов, и их обычно не стоит понимать буквально. Планета как астрономическое тело благополучно пережила и тотальное оледенение, и удар астероида, после которого образовался трехсоткилометровый кратер. Но вот человеческая цивилизация все же плохо рассчитана на выживание в условиях глобальных катастроф, да и ряд хронических проблем вроде глобального потепления несет определенную угрозу. Ниже своеобразный топ-9 самых тревожных заболеваний человечества.

Лихорадка

Начать стоит, пожалуй, со всем известной проблемы, которая даже в своем названии имеет слово «глобальное». Времена, когда можно было сказать нечто в духе «сами ученые пока не знают, действительно ли на Земле становится в среднем теплее» или «люди тут, возможно, не виноваты», давно прошли, связь между выбросами углекислого газа и ростом температур на сегодня надежно доказана, и примерно с той же уверенностью можно сказать, что попытки приостановить глобальный разогрев далеки от успеха. Углекислого газа не просто не становится меньше, а его выбросы растут из года в год, и простого решения проблемы пока не видно.

Чем грозит: изменениями климата по всему миру, часто в неприятную для людей сторону. Засухи, тропические циклоны или даже сочетание засух в один сезон с ужесточившимися штормами и ураганами в другой. Кроме того, из-за температурного расширения воды и таяния ледников растет уровень моря — в зоне риска оказываются почти все прибрежные районы, включая Санкт-Петербург в России и абсолютное большинство островных территорий по всему миру. Особенно плохо то, что уязвимые зоны в большинстве случаев приходятся на небогатые страны со слаборазвитыми гражданскими институтами — там в случае чего не стоит рассчитывать на решение проблем своими силами.

Что делать: выбросы углекислого газа обусловлены работой нескольких больших областей индустрии — электроэнергетикой, транспортом, производством цемента и животноводством. Переделать большинство предприятий и технологических цепочек быстро не выйдет, поэтому параллельно можно рассмотреть и ряд геоинженерных проектов, призванных так или иначе решить проблему перегрева планеты. Это может быть, например, расположенный в космосе экран для отражения части солнечных лучей, распыленные в верхних слоях атмосферы светоотражающие частицы или даже масштабные фабрики по извлечению углекислого газа из воздуха для последующей закачки под землю. Правда, все эти решения пока не слишком детально проработаны, а их цена в самом лучшем случае сопоставима с бюджетом не самой маленькой страны в целом.

Побочные эффекты лечения: альтернативная сжиганию органического топлива энергетика имеет свои недостатки, для аккумуляторов электротехники нужно очень много лития (и кобальта, большая часть которого добывается в довольно проблемных со многих точек зрения местах вроде рудников Демократической Республики Конго), проекты распыления аэрозолей в верхних слоях атмосферы пока не слишком хорошо просчитаны (по крайней мере, «Чердаку» о корректно посчитанных проектах пока ничего неизвестно).

Как принять участие: сокращая потребление электроэнергии, бензина и газа. В пределе — отказаться от авиаперелетов и частного автотранспорта, выбирая по возможности разнообразный рельсовый транспорт.

Пластиковая перхоть

Вторая всем известная проблема — пластиковый мусор. Помимо того, что он безобразно смотрится в местах отдыха, пластик по меньшей мере серьезно вредит животным: те либо погибают в обрывках сетей, либо давятся неусваиваемыми, но яркими и привлекательными фрагментами. Кроме того, пластиковая упаковка составляет заметную часть от объема городских отходов, поэтому, если с ней ничего не делать, свалки будут занимать все больше места. А еще пластик крошится, разваливается на части и формирует микрочастицы, которые потом находят даже вдали от поселений, — так называемый микропластик.

Вторая всем известная проблема — пластиковый мусор. Помимо того, что он безобразно смотрится в местах отдыха, пластик по меньшей мере серьезно вредит животным: те либо погибают в обрывках сетей, либо давятся неусваиваемыми, но яркими и привлекательными фрагментами. Кроме того, пластиковая упаковка составляет заметную часть от объема городских отходов, поэтому, если с ней ничего не делать, свалки будут занимать все больше места. А еще пластик крошится, разваливается на части и формирует микрочастицы, которые потом находят даже вдали от поселений, — так называемый микропластик.

Чем грозит: как минимум замусориванием среды нашего обитания, как максимум — микропластик может накапливать какие-либо токсины и отравлять всех, кто его поглощает.

Что делать: раздельный сбор, переработка, высокотемпературное сжигание, разумный подход к использованию пластика, замена на материалы, которые сравнительно быстро разлагаются в природе или, напротив, выдерживают многоразовое использование. Способ, к которому стоит подходить с осторожностью — разработка микроорганизмов, способных перерабатывать пластик в естественных условиях. В ряде юрисдикций использование пластика сокращают законодательно, вводя высокие налоги или даже запрещая продажу одноразовых пакетов в магазинах. Другой мерой может быть стандартизация тары, ведь бутылки из-под напитков, сделанные из однослойного бесцветного полиэтилена, несложно переработать. А вот многослойная (из разных материалов) упаковка с пластиковым клапаном пригодна только для мусоросжигателя, который выступает в качестве «средства лечения третьей линии», когда все остальное не срабатывает.

Побочные эффекты лечения: вокруг микроорганизмов, которые научились есть пластик, выстроен сюжет фантастического романа «Мутант-59» Кита Педлера и Джерри Дэвиса. Краткий пересказ: бактерии начали с пластиковых бутылок, но очень быстро распробовали изоляцию на проводах вкупе с пластиковыми деталями в различных устройствах. Пока это фантастика, но, возможно, только пока. А вот дым от сжигания пластика уже повседневная реальность, особенно в сельской местности и небогатых странах. Вне промышленных установок с мощными плазменными горелками и фильтрами на выходе пластик сгорает с образованием множества крайне токсичных продуктов.

Как принять участие: сокращая количество потребляемого одноразового пластика и сдавая на переработку то, что можно сдать. К сожалению, даже в крупных городах России не очень много пунктов, которые принимают все сорта пластика, но уже много где можно пристроить хотя бы пустые прозрачные бутылки. Хождение в магазин со своими пакетами или многоразовой сумкой тоже сокращает и количество мусора, и объем лежащего на кухне пресловутого «пакета с пакетами».

Отравление радионуклидами

Следующим загрязнителем в популярном рейтинге экологических проблем значится отработанное ядерное топливо. Урановые таблетки, которые загружаются в реактор, можно брать даже руками, а вот облученное топливо на выходе лучше перегружать манипулятором, управляемым из помещения, закрытого слоем биологической защиты.

Следующим загрязнителем в популярном рейтинге экологических проблем значится отработанное ядерное топливо. Урановые таблетки, которые загружаются в реактор, можно брать даже руками, а вот облученное топливо на выходе лучше перегружать манипулятором, управляемым из помещения, закрытого слоем биологической защиты.

В чем опасность: попадание радиоактивных отходов в грунтовые воды, почву и атмосферу приводит к дополнительному облучению, которое связано с повышенным риском онкологических заболеваний. Так, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, авария на Чернобыльской АЭС привела к дополнительным четырем тысячам смертей от злокачественных опухолей. Авария на АЭС «Фукусима-2» в Японии и целый ряд менее известных эпизодов с военными объектами тоже привели к росту онкологических заболеваний.

Что делать: для начала собрать все самое активное и убрать подальше и понадежнее. Через несколько десятков тысячелетий значительная часть самых неприятных изотопов распадется. Теоретически этот процесс можно ускорить при помощи специально сконструированных реакторов или даже ускорителей элементарных частиц, но на практике отходы пока просто убирают подальше. К счастью, объем самых опасных отходов сравнительно невелик и их источники хорошо известны… в большинстве случаев (если не считать утопленных в море — специально или случайно — объектов).

Побочные эффекты лечения: на заводах по переработке отходов тоже возможны утечки.

Как поучаствовать: да никак, увы. Если у вас завалялся на даче реакторный отсек от подводной лодки, лучше поручить его утилизацию сотрудникам Росатома. Найти что-то серьезно «фонящее» в быту или даже на развалинах старой военной части практически нереально — в худшем случае вам попадется циферблат с радиевыми метками или поверочный источник от дозиметра.

Облысение и экзема

Следующая известная проблема — вырубка лесов, от тайги до амазонских джунглей. С ней все не столь просто, поскольку для экологов важна не просто занятая зарослями площадь, но и сохранность ряда уникальных экосистем.

Следующая известная проблема — вырубка лесов, от тайги до амазонских джунглей. С ней все не столь просто, поскольку для экологов важна не просто занятая зарослями площадь, но и сохранность ряда уникальных экосистем.

Чем грозит: помимо исчезновения ряда видов животных и растений, есть ряд иных проблем. Вырубка лесов может вызывать пересыхание рек, а еще вырубка и даже просто освоение джунглей сопряжены с риском вывести оттуда в мир нечто опасное. ВИЧ, например, до 1970-х годов не выбирался за пределы Камеруна, где изначально циркулировал среди шимпанзе.

Что делать: совершенствовать сельское хозяйство, лесную промышленность и технологии в целом. Уместно привести пример Московской области. В 1914 году лес занимал около четверти ее территории из-за вырубки на дрова и распашки земель. Сейчас, несмотря на прирост населения с 2,6 до 19 миллионов человек, лесистость составляет около 40 процентов, то есть лес вырос на 60 процентов). Программы по сохранению лесов, принимаемые в развивающихся странах, основаны на замещении источников топлива и внедрении удобрений, которые позволяют многократно использовать один участок вместо последовательного наступления на леса. Отдельно стоит указать на программы, которые направлены на конкретных животных — панд в Китае или амурских тигров в России. Такие программы могут делать дополнительный упор еще и на борьбу с браконьерством.

Побочные эффекты лечения: замещение дров природным газом, углем или нефтью приводит к поступлению в атмосферу избытка углекислого газа. Дрова же идеальны с точки зрения борьбы с глобальным потеплением, ведь в атмосфере оказывается ровно тот углерод, который был до этого поглощен растением, и общий баланс сводится в ноль.

Как поучаствовать: через волонтерские программы по восстановлению лесов, а также через сбор макулатуры, бережное отношение к бумаге и выбор бумаги из вторичного волокна там, где ее безупречная белизна не столь критична (например, в туалете и при производстве коробок).

Нарушения обмена веществ

Настало время перейти к менее известным, но при этом даже более серьезным проблемам. Пластик безобразно выглядит и убивает проглотивших его животных, но вот нарушение фосфорного и азотного цикла имеет куда более драматичные последствия. Люди смогли избежать катастрофической нехватки пищи за счет внедрения азотных и фосфорных удобрений, и сейчас глобальные круговороты этих элементов существенно изменились по сравнению даже со Средними веками, не говоря уж о жизни до появления человека.

Настало время перейти к менее известным, но при этом даже более серьезным проблемам. Пластик безобразно выглядит и убивает проглотивших его животных, но вот нарушение фосфорного и азотного цикла имеет куда более драматичные последствия. Люди смогли избежать катастрофической нехватки пищи за счет внедрения азотных и фосфорных удобрений, и сейчас глобальные круговороты этих элементов существенно изменились по сравнению даже со Средними веками, не говоря уж о жизни до появления человека.

Чем грозит: азотные удобрения получают из воздуха, точнее из азота, которого в воздухе больше всего (еще нужен водород, берущийся из природного газа). Азот переходит в доступную растениям форму и в таком виде продолжает циркуляцию по биосфере, вызывая, например, эвтрофикацию водоемов. А это приведет к бурному росту водорослей и «цветению» воды, которое сделает ее непригодной для рыб и вообще всех дышащих кислородом организмов.

С фосфором есть иная проблема — он не только заставляет воду превращаться в мутную зеленую жижу, но и выносится течениями в океан, где со временем оседает на дне. В естественных условиях фосфор возвращался на сушу геологическими процессами, но у нас нет в запасе нескольких десятков миллионов лет. По некоторым оценкам, запасы фосфатов для производства удобрений могут закончится в ближайшее столетие.

Что делать: снова совершенствовать сельское хозяйство. Аккуратное внесение удобрений в правильных дозах, очистка сточных вод и новые технологии извлечения фосфора могут по меньшей мере отодвинуть срок «фосфорного» или «азотного апокалипсиса», как открытие синтеза аммиака из азота позволило избежать голода вследствие истощения месторождений селитры.

Побочные эффекты лечения: сбалансировать биосферу, в которой появилось еще несколько гигатонн живой массы (люди и домашние животные) в принципе непросто. Возможно, что найденное решение окажется не столь уж идеальным и перекос в концентрациях азота/фосфора возникнет где-то в неожиданном месте.

Как поучаствовать: поскольку большинство читателей с сельским хозяйством не связано, то — никак. Это одна из тех проблем, о которой небесполезно знать, но которая не предполагает немедленной гражданской реакции. Впрочем, сокращение выбрасываемой впустую еды существенно поможет сразу по нескольким направлениям — тут и уменьшение затрат удобрений, и сокращение парниковых выбросов.

Нехватка микроэлементов

Ряд химических элементов (скажем, все лантаноиды*) не играет заметной биологической роли. Они могли бы быть токсичными (церий, например, ядовит для рыб), но найти в природе место с повышенной концентрацией таких элементов более чем непросто. А вот людям эти редкоземельные и ряд других металлов вроде кадмия нужны в последнее время позарез: без них не сделать большинство электронных устройств, от смартфона до лазерного усилителя на оптической линии связи. Этих элементов немного, месторождения ограничены и при нынешнем темпе потребления рискуют скоро закончится.

Ряд химических элементов (скажем, все лантаноиды*) не играет заметной биологической роли. Они могли бы быть токсичными (церий, например, ядовит для рыб), но найти в природе место с повышенной концентрацией таких элементов более чем непросто. А вот людям эти редкоземельные и ряд других металлов вроде кадмия нужны в последнее время позарез: без них не сделать большинство электронных устройств, от смартфона до лазерного усилителя на оптической линии связи. Этих элементов немного, месторождения ограничены и при нынешнем темпе потребления рискуют скоро закончится.

Чем грозит: вряд ли мы останемся совсем без электроники. Вряд ли даже цены на гаджеты резко взлетят, потому что доля минерального сырья в стоимости телефона ничтожно мала. Если цены на кобальт для аккумуляторов в следующем году вырастут в несколько раз, цена хранения киловатт-часа энергии, скорее всего, останется той же, поскольку за последние годы она стабильно падала на 15-20% в год, — трехкратное подорожание кобальта даст от силы 12% сверху к цене готовой батареи. Проблема скорее в том, что исчерпание существующих рудников приведет и к освоению новых месторождений, и к выходу на рынок подозрительных торговцев вроде боевиков из стран Африки к югу от Сахары, для которых выражения «очистные сооружения» и «запрет на детский труд» — разговоры на совершенно непонятную тему.

Схожая проблема связана с тем, что кадмий из одноразовых батареек при выкидывании на свалку (а тем более в лес) быстро оказывается снаружи. Это не просто рассеивает ценный металл попусту, но и отравляет грунтовые воды: кадмий токсичен.

Что делать: налаживать переработку отработавшей свое техники и искать альтернативные технологии. Сейчас, к примеру, прозрачные электроды делают на основе индия, а физики уже неоднократно демонстрировали образцы на основе графена.

Побочные эффекты лечения: не всякая замена дефицитного ресурса даст меньшую нагрузку на окружающую среду. Сократив потребление редкоземельных металлов, мы можем получить увеличение потребления чего-то иного — например, токсичных органических растворителей или иных нефтепродуктов.

Как поучаствовать: вместо выкидывания сломанной или морально устаревшей электроники сдавать ее на переработку. Не факт, что ваш конкретный сборщик вторсырья сумеет извлечь все ценные металлы, но хотя бы медь и золото пойдут в дело. Сбор батареек в последние годы тоже налаживается, и в России наконец-то заработала фабрика по их переработке.

Дисбиоз

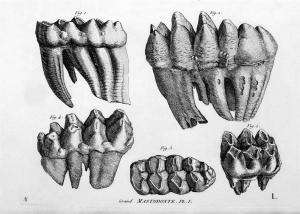

Человечество успешно пережило гигантского полярного медведя, саблезубого тигра и массу иных животных (а кое-кого из них и пережевало). Общая биомасса всех животных на планете скорее увеличивается, поэтому в пересчете на живой вес скота сейчас намного больше, чем когда-то было ледниковой мегафауны.

Человечество успешно пережило гигантского полярного медведя, саблезубого тигра и массу иных животных (а кое-кого из них и пережевало). Общая биомасса всех животных на планете скорее увеличивается, поэтому в пересчете на живой вес скота сейчас намного больше, чем когда-то было ледниковой мегафауны.

Но количество не всегда означает качество. Сокращение числа видов, или, как говорят экологи, снижение биоразнообразия, тоже проблема.

Чем грозит: экосистема из многих видов теоретически более устойчива к разным внешним воздействиям и к возникновению внутренних волн численности. Когда на одной территории уживается с десяток видов травоядных и пяток хищников, вероятность катастрофического размножения кого-то невелика, никаких нашествий мышей или стай бродячих собак ожидать не приходится. Многообразная растительность (если видов несколько сотен) может пережить засухи или вредителей, а вот засаженные одной культурой поля в истории человечества уже, бывало, превращались в зону катастрофы. Расчет на картофель погубил ирландских фермеров после вспышки фитофтороза, сорт бананов «гросс мишель» стал экзотикой из-за грибка, а последний массовый голод в России, унесший много жизней, случился уже после окончания Второй мировой войны — в 1947 году (кстати, после него в южных районах СССР срочно стали внедрять травопольный севооборот, при котором большая часть пашни занята многолетними травами). Наступление на природные ландшафты не просто сокращает площадь «дикой природы», но и сопровождается ростом рисков для сельского хозяйства.

Что делать: помимо уже трижды повторяющегося рецепта с модернизацией сельского хозяйства (а что поделать, оно как-никак занимает свыше трети суши в мире), необходимо отметить меры по созданию заповедников и заказников, а также создание лесозащитных полос среди полей вкупе с лесопарками в городах. Причем последние, по мнению экологов, лучше делать без аттракционов, площадок для шашлыков и асфальтовых дорожек — чем меньше вмешательство человека, тем лучше и тем больше шансы приютить прямо в черте мегаполиса разные виды животных и растений вплоть до входящих в перечень находящихся под угрозой.

Побочные эффекты лечения: непродуманное внесение того или иного вида в экосистему может обернуться тем, что он размножится и вытеснит остальных. Впрочем, такие методы запрещены международной конвенцией по сохранению биоразнообразия. Россия подписала ее в 1992 году.

Как принять участие: помощью природоохранным организациям — от пожертвований до волонтерства. Сохранением леса рядом с дачей, если она есть. Не надо туда выносить мусор и пилить деревья для того, чтобы дать больше солнца кабачкам на грядке.

Депрессия

Список хронических болезней человечества был бы неполон без раздела «психиатрия». Ряд экологических проблем тесно переплетен с социальными и говорить о деградации экосистем в зоне добычи полезных ископаемых бессмысленно без ответа на вопрос о том, почему производители сырья не принимают давно известные меры по защите окружающей среды.

Список хронических болезней человечества был бы неполон без раздела «психиатрия». Ряд экологических проблем тесно переплетен с социальными и говорить о деградации экосистем в зоне добычи полезных ископаемых бессмысленно без ответа на вопрос о том, почему производители сырья не принимают давно известные меры по защите окружающей среды.

Ряд регионов сегодня находится в состоянии затяжного гуманитарного кризиса. Это и многие африканские страны (Зимбабве, Сомали, Центральная Африканская Республика), и непризнанные государства на постсоветском пространстве, и Афганистан с Ираком, где масштабное вооруженное вмешательство вовсе не решило социальные и экономические проблемы. Хищническая добыча ресурсов, перенаселение и сведение лесов в одних случаях сочетается с разваливающимися заброшенными предприятиями и объектами вроде донецкой шахты «Юнком», которую сейчас затапливают грунтовые годы и где в 1979 году произвели подземный ядерный взрыв.

Чем грозит: эффективная борьба со всеми перечисленными выше бедствиями требует и финансовых ресурсов, и эффективной работы как государственных, так и гражданских институтов. Там, где нет ни того ни другого, даже второстепенные по меркам развитых стран проблемы грозят перейти в полноценные катастрофы. Уместно провести аналогию с депрессией и психическими расстройствами у человека: они сами по себе не провоцируют рак, но недавнее исследование показало, что пациенты психиатров имеют в среднем худший прогноз при выявлении у них злокачественных новообразований.

Что делать: терапия первой линии предполагает массовое образование, но известны случаи, когда она оказывается бессильна или затруднена (Афганистан и Сомали). Финансовая помощь выступает скорее паллиативным методом, а агрессивные меры (борьба с ИГИЛ в Сирии и «Боко Харам» в Нигерии) плохо переносимы в силу побочных эффектов.

Побочные эффекты лечения: выделяемые на решение гуманитарных кризисов деньги зачастую разворовываются или попадают не в те руки. Так, в 2019 году стало известно, что часть программ Всемирного фонда дикой природы скомпрометирована привлечением незаконных вооруженных групп для борьбы с браконьерами. Прямая военная интервенция и вовсе неоднократно оборачивалась катастрофой и еще худшими последствиями. Так, свержение режима Саддама Хусейна через десять лет привело к появлению печально известного «Исламского государства», а конфликты в Абхазии и Нагорном Карабахе оказались лишь заморожены на неопределенный срок (обе эти территории по-прежнему имеют спорный правовой статус и ряд острых социальных проблем).

Как принять участие: через международные благотворительные организации. Впрочем, помните о побочных эффектах.

Катаракта

Большинство жителей крупных городов никогда не видит Млечный Путь. Ночное небо для людей превратилось в мутную темную сферу, на которой с трудом различимы лишь самые яркие звезды. А виной этому — избыточное освещение и загрязнение атмосферы.

Большинство жителей крупных городов никогда не видит Млечный Путь. Ночное небо для людей превратилось в мутную темную сферу, на которой с трудом различимы лишь самые яркие звезды. А виной этому — избыточное освещение и загрязнение атмосферы.

Чем грозит: нарушение естестественной темноты может приводить к расстройствам сна, а астрономам приходится искать для обсерваторий новые места. Яркий свет также дезориентирует птиц и насекомых — их система навигации основана на свете Луны, а не на множестве ярких фонарей. Наконец, мы просто потеряли красивый вид.

Что делать: выключать лишний свет. Гигантские рекламные щиты, ярко сияющие в три часа ночи, фонари над складскими ангарами, где до утра не появится ни одного человека — все это ведет только к раздутым счетам за электричество и бессмысленному зареву в небе. Кроме того, фонарям незачем светить зачастую вверх и даже вбок: те, кто живет на нижних этажах, в массе своей прекрасно знакомы с необходимостью задергивать шторы не только от глаз соседей в доме напротив.

Побочные эффекты лечения: считается, что темные улицы привлекательнее для преступников, а темные обочины дорог — опаснее для пешеходов и водителей.

Как поучаствовать: выключать свет там, где он вам не нужен.

- Подробнее о Хронические болезни человечества

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии