Управлять естественным отбором

К концу 1960-х годов генетика в нашей стране была уже полностью «реабилитирована» в глазах общества. В научно-популярных изданиях стали появляться материалы, раскрывавшие революционное значение генетических исследований для дальнейшего развития естествознания. Именно в ту пору были озвучены самые амбициозные цели и задачи, стоявшие перед генетиками и обещавшие человечеству невиданные успехи в деле улучшения жизни.

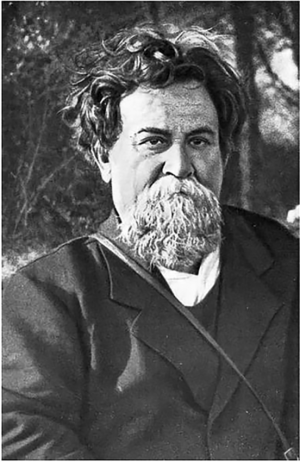

В этой связи показательно высказывание директора Института общей генетики АН СССР академика Николая Дубинина, сделанное им в одной из публикаций 1968 года: «Я не берусь предсказывать, какие именно открытия будут сделаны генетиками в ближайшие 50 лет. Можно говорить лишь о проблемах, какие должны быть решены в будущем. Сложность этих проблем такова, что, полагаю, на их решение уйдет не одно десятилетие» (журнал «Техника – молодежи», 1968, № 6).

С тех пор прошли эти самые 50 лет. Достигла ли генетика наших дней тех высот, которые ей предрекали в прошлом? Чтобы составить на этот счет адекватное представление, рассмотрим круг основных задач, озвученных генетиками полвека назад.

Первостепенной задачей во все времена считалась борьба с голодом. На генетику в этом плане возлагались большие надежды. Численность населения планеты росла колоссальными темпами, и к началу нынешнего столетия ожидалось удвоение количества землян. Требовалось в течение ближайших тридцати лет (начиная с конца 1960-х) удвоить сбор зерновых культур, а продуктивность животноводства увеличить чуть ли не в десять раз. От генетиков ждали новых методов повышения урожайности растений и продуктивности домашних животных.

Указанные методы связывались с процессами управления развитием гибридов и направленным увеличением числа хромосом в клетке. В то время уже были примеры, когда таким путем получалось увеличить урожайность некоторых культур (например, сахарной свеклы и кукурузы) до 30 процентов. На очереди стояла главная продовольственная культура мира - пшеница. Животноводство также двигалось по пути увеличения продуктивности. Однако ученые полагали, что темпы развития еще недостаточны. Генетика должна была обеспечить качественный рывок, предложить совершенно нестандартный подход к решению проблемы.

Один из таких подходов даже сегодня кажется фантастическим, но вполне реализуемым. Ученые обратили внимание на технологию получения антибиотиков посредством микроорганизмов. Новые лекарственные средства возникли как раз благодаря генетикам, работавшим над такими микроорганизмами. Предлагалось расширить сферу их применения, в том числе – для получения продуктов питания. Например, биотехнологии позволяли получать жизненно важные белки из углеводородного сырья. С помощью генетики можно было создать особые, высокопроизводительные штаммы микроорганизмов, способных из нефти и нефтепродуктов получать те же белки, витамины и другие, необходимые для питания вещества. Причем, производить в огромных количествах. По мнению ученых, таким путем можно было бы не только спасти человечество от голода, но даже создать сырьевую базу для легкой промышленности.

Однако сказанное – всего лишь частные случаи единой стратегии, направленной на то, чтобы наладить контроль над эволюцией всей жизни на планете. Бессмысленно, считал академик Дубинин, выводить, например, устойчивые к болезням организмы. Ведь природа может дать на это «ответ» в виде новой расы вредителей. Поэтому пассивная защита ничего в корне не решает. По словам академика Дубинина, процесс, который сегодня подчиняется законам наследственности, изменчивости и естественного отбора, должен стать одной из сфер СОЗНАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ человека.

Тогда, в далекие «шестидесятые», данный тезис тесно увязывался с масштабной преобразовательной деятельностью, выходящей за границы нашей планеты. Головокружительная мечта поколений тех лет – освоение других планет. Так, космический корабль, устремленный к Марсу, должен был воспроизвести на борту естественный круговорот веществ – такой же, как на Земле. Для этого пришлось бы опять привлекать генетику, поскольку для звездолета потребовалась бы особая раса микроорганизмов. То же самое можно сказать и о масштабной колонизации планет Солнечной системы. Чтобы на Марсе начали «цвести яблони», необходимо было создать как специальные сорта этих «марсианских» яблонь, так и особую микрофлору. И здесь опять пришлось бы привлекать к работе ученых-генетиков.

Подчеркиваем, что в 1960-е годы ученые еще мыслили масштабно. И задачи, стоявшие перед генетиками, преследовали не только прозаические цели, связанные с проблемой обеспечения землян продовольствием. Ничего подобного – мысль устремлялась дальше! Генетика должна была сыграть свою роль в грандиозной эпопее завоевания других миров. Изучение генетической структуры инопланетных организмов также входило в задачу генетики будущего. Об этом, подчеркиваю, ученые того времени писали на полном серьезе. Считалось, что на основе полученных данных об инопланетных формах жизни необходимо будет установить фундаментальные законы, по которым происходит развитие Вселенной.

Обратим внимание на то, что подобные заявления не содержали в себе ни грамма обычной кабинетной риторики. По большому счету, стремление управлять эволюционными процессами формировало целое направление научно-исследовательской деятельности. Именно отсюда вытекали задачи, решение которых фактически привело к появлению генной инженерии и современных методов геномного редактирования. В далеких 1960-х была лишь мечта о «проектировании» живых организмов, где в роли конструктора выступает ученый-генетик. Для этого необходимо было – ни много, ни мало – проникнуть в тайны закодированной наследственной информации. Уже тогда ученым было ясно, что они столкнутся с огромной лавиной данных, для расшифровки которых понадобятся сложнейшие вычислительные устройства. Детальная расшифровка кода наследственности у самых разных живых организмов и способность свободно читать такие коды, рассматривалась как принципиально важная задача генетики будущего.

Показательно, что решение указанной задачи уже в то время тесно увязывалось с прогрессом медицины в области лечения тяжелых наследственных заболеваний. Управлять эволюцией означало управлять наследственностью, в том числе – наследственностью самого человека. Считалось, что четверо из каждой сотни родившихся детей страдают врожденными заболеваниями, перед которыми «классическая» медицина бессильна. Генетика могла дать медикам важный инструмент для исправления подобных дефектов. Врач, по сути, должен был «откорректировать» творение природы на фундаментальном уровне, а не исправлять последствия болезни в ходе обычного лечения.

Кстати, с тех же позиций подходили и к проблеме лечения онкологических заболеваний. Генетики той поры уже подозревали, что рак как-то связан с мутацией в хромосомах. Соответственно, была сформулирована задача – найти способ НАПРАВЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ на генетический источник заболевания. В случае успешного решения данной задачи генетики надеялись искоренить не только онкологию, но и все наследственные заболевания. Опыты американских ученых того времени, когда им удалось добиться синтеза «живой» молекулы ДНК в контролируемых условиях, вселял большие надежды на удачный исход. Как отмечал академик Дубинин, искусственный синтез генов – дело недалекого будущего. Вначале будут получены гены вирусов и бактерий, а затем уже намечался переход к генам более сложных организмов.

Интересен и такой момент. Полвека назад генетики обращали внимание на то, что развитие цивилизации неблагоприятно сказывается на наследственности – в том смысле, что под влиянием внешних факторов (радиация, химические выбросы) в человеческом организме всё чаще и чаще происходят опасные мутации. Неблагоприятные наследственные признаки накапливаются из поколения в поколение, и эту проблему так или иначе придется решать. Человек не обречен на гибель, поскольку решение проблемы возможно, утверждали ученые.

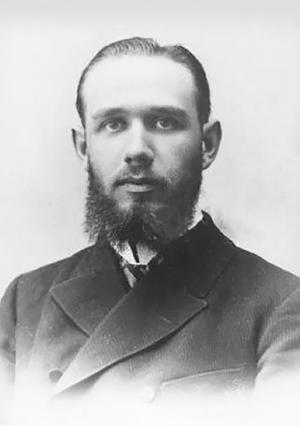

Уже тогда, в 1960-е годы, предлагались консультации с генетиками в качестве важной профилактической меры против расширения наследственных заболеваний. Как утверждал профессор Александр Пехов, главное значение генетических консультаций в том, что они способны заменить неграмотные советы и доводы родственников «подлинно научными подходами и оценками».

Однако главный способ борьбы с наследственными заболеваниями связывался, конечно же, с возможностью ученых-медиков «совершенствовать конструкцию генетического аппарата». По сути дела, заменять отдельные «детали», от которых зависит присутствие неблагоприятных генов. В конце 1960-х годов подобные технологии даже ведущим генетикам казались чем-то совершенно фантастическим. Но спустя полвека мы уже можем наблюдать, что фантастика начинает постепенно воплощаться в жизнь. Конечно, оглядываясь назад, приходится признать, что задача оказалась сложнее, чем представлялось вначале. Тем не менее, этот пример отчетливо показывает, что реальный прогресс невозможен без этой искренней веры ученых в саму возможность науки «сказку сделать былью».

Николай Нестеров

- Подробнее о Управлять естественным отбором

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии