Неумолимое течение времени всё более отдаляет нас от 9 мая 1945 года, дня нашей Великой Победы. Прошло 75 лет с того момента, как советский солдат поставил победную точку в самой кровопролитной из войн, которые когда-либо знало человечество, водрузив красное знамя над поверженным Рейхстагом. За эту победу мы заплатили гигантскую цену — 27 миллионов жизней наших соотечественников, больше, чем любая страна антигитлеровской коалиции. Всё меньше с нами остается героев, участников Великой Отечественной войны, сражавшихся в действующей армии и самоотверженно работавших в тылу.

Однако с каждым годом всё более значима для нашего народа эта великая Победа. Память о ней безмерно дорога для каждого из нас, практически каждый гражданин страны отдавал все силы для ее приближения. Не было семьи в Советском Союзе, которой бы не коснулись трагедии утраты близких и любимых людей, отдавших самое дорогое, что у них было — свои жизни и здоровье.

Сегодня речь пойдет о воинах-сибиряках, о сибирских ученых, внесших чрезвычайно весомый вклад в разгром фашистской Германии и ее сателлитов, а затем, уже после невиданной кровопролитной войны, в кратчайшее время поднявших экономику страны, создавшей ракетно-ядерный щит и впервые шагнувшей в космос!

Прежде чем говорить о научных исследованиях и разработках, повлиявших на ход войны и послевоенный период, следует особо сказать о той выдающейся роли, какую сыграл воин-сибиряк в достижении Победы.

Уже в конце 1941 года по всей стране разнеслась громкая слава о воинах-сибиряках, оборонявших столицу. Только за битву под Москвой три сибирские стрелковые дивизии были преобразованы в гвардейские. Среди ратных подвигов сибирских воинских формирований — участие в таких исторических битвах, как оборона Москвы и Сталинграда, Курская битва, снятие блокады Ленинграда, освобождение от фашистской оккупации Белоруссии, Украины, Прибалтики, Молдавии, стран Восточной Европы, наконец, штурм и взятие столицы Германского рейха — Берлина.

Жанр моей статьи таков, что я не в состоянии привести много примеров, которые бы демонстрировали подвиги воинов-сибиряков. Да простят меня их родственники и близкие. Надеюсь, что мой выбор будет одобрен читателями.

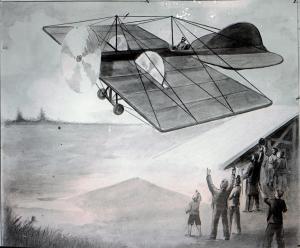

Полагаю, что нельзя, говоря о великом дне — 9 мая 1945 года, — не вспомнить нашего земляка-новосибирца, прославленного советского аса, одного из трех трижды Героев Советского Союза, стратега воздушного боя Александра Ивановича Покрышкина, который только по официальным данным лично сбил 59 фашистских самолетов (а по словам его боевых друзей — не менее 100). Гитлер объявил его своим личным врагом. С первого дня войны до ее окончания Покрышкин находился в действующей армии, пройдя путь от рядового летчика до командира дивизии. Школу Покрышкина прошли десятки будущих Героев и дважды Героев Советского Союза. За время войны А. И. Покрышкин совершил более 650 боевых вылетов и провел 156 воздушных боев. На Параде Победы в Москве первый в стране трижды Герой нес знамя фронта. Недаром маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Родион Яковлевич Малиновский говорил: «Лучше воинов, чем Сибиряк и Уралец, бесспорно, мало в мире, поэтому рука невольно пишет эти слова с большой буквы».

В 1941—1945 годах Сибирь и Урал превратились в гигантский военно-промышленный комплекс, в мощнейшую базу для производства оружия, техники, снаряжения и продовольствия. Самым крупным центром оборонки в регионе стал Новосибирск.

С первых месяцев боевых действий объем продукции военной промышленности Западной Сибири увеличился в 27 (!) раз. Она поставляла фронту почти все виды боеприпасов и вооружения. В столице региона выпускали в числе прочего снаряды для знаменитых «катюш», а Чкаловский авиационный завод произвел за годы войны более 15 тысяч самолетов различных типов.

В условиях мобилизации экономики в целях военных нужд резко возросла роль науки. В первые годы войны в Новосибирск переместили немало научно-исследовательских учреждений из центральной части страны.

В начале 1942 года по примеру Томска создается Новосибирский комитет ученых, почетным председателем которого стал академик Сергей Алексеевич Чаплыгин. В то время он работал в одной из лабораторий Центрального аэрогидродинамического института, перебазированной в Новосибирск. На основе филиала ЦАГИ со временем вырастет самостоятельное учреждение: Сибирский научно-исследовательский институт авиации — один из авторитетнейших НИИ летного профиля в стране.

Содружество ученых и производства, которое возросло в Западной Сибири в годы войны, диктовало необходимость расширения фундаментальных исследований — всё это требовало организации координационного научного центра, способного самостоятельно решать серьезные задачи.

Таким научным центром в Западной Сибири стал филиал Академии наук СССР. В октябре 1943 года (в самый разгар войны!) было принято решение об организации в Новосибирске такого центра в составе институтов — Горно-геологического, Транспортно-энергетического, Химико-металлургического и Медико-биологического. Председателем СФ АН СССР стал академик Александр Александрович Скочинский — крупный геолог, основатель отечественной научной школы в области рудничной аэрологии. Сразу после войны Александр Александрович был дважды удостоен Сталинской премии, а в 1954 году — звания Героя Социалистического Труда.

Среди приоритетных задач, стоявших перед институтами Сибирского филиала АН, было использование природных ресурсов Урала и Сибири в интересах обороны страны, поскольку многие источники стратегического сырья оказались на оккупированных врагом территориях.

В эту работу активно включились ученые-геологи. Так, профессора Юрий Алексеевич Кузнецов и Валерий Алексеевич Кузнецов (будущие академики), изучая полиметаллические месторождения Рудного Алтая, открыли новое крупное месторождение, которое сразу сдали в эксплуатацию. В годы войны под руководством Валерия Алексеевича Кузнецова были составлены геологические карты Сибири, имеющие огромное значение для поиска и разработки альтернативных местонахождений.

Огромный вклад в изучение и создание системы разработки мощных угольных пластов внес будущий член-корреспондент АН СССР и Герой Социалис-тического Труда Николай Андреевич Чинакал. Одним из наиболее известных достижений Николая Андреевича стало создание уникальной в мировой технике горных работ первой передвижной крепи («щит Чинакала») и щитовой системы разработки мощных крутопадающих пластов угля. В 1956 году мировая экспертиза включила это открытие в число 50 важнейших достижений горной науки XX века.

Как известно, Сибирское отделение АН СССР было организовано в 1957 году, однако многие, кто составил в последующем его основу и гордость, в свои молодые годы были активными участниками Великой Отечественной войны, стали кавалерами боевых орденов и медалей. Опять-таки, по понятным причинам, не в состоянии упомянуть всех. Приведу лишь некоторые примеры.

Как известно, Сибирское отделение АН СССР было организовано в 1957 году, однако многие, кто составил в последующем его основу и гордость, в свои молодые годы были активными участниками Великой Отечественной войны, стали кавалерами боевых орденов и медалей. Опять-таки, по понятным причинам, не в состоянии упомянуть всех. Приведу лишь некоторые примеры.

Будущий академик Дмитрий Константинович Беляев с первых месяцев войны и до ее окончания был на фронте — солдатом-пулеметчиком, командиром взвода, начальником оперативной разведки. День Победы Беляев встретил в Прибалтике опытным офицером в звании майора, а, вернувшись на гражданку, уже в 1950—1960-х годах стал борцом за возрождение отечественной генетики. Его труды в области теории корреляций открыли возможности для непрямого отбора хозяйственно ценных качеств животных. Исследования Дмитрия Константиновича легли в основу племенной работы в звероводстве, организации цветового норководства в стране. Кроме того, Д. К. Беляев создал ряд высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений.

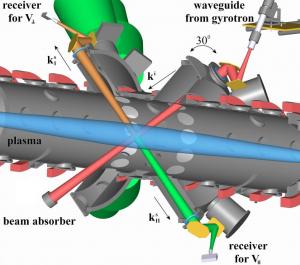

В 1941 году с последнего госэкзамена в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова ушел в действующую армию будущий блестящий физик, академик, основатель Института ядерной физики Герш Ицкович Будкер. В полевой части он сделал свое первое изобретение: усовершенствовал систему управления зенитным огнем. Организованный Будкером в 1957 году в Новосибирске Институт ядерной физики СО АН СССР становится крупнейшим ядерно-физическим центром страны. Всемирную известность получили выдвинутые Гершем Ицковичем идеи ускорителей со встречными пучками в физике высоких энергий, метод термоизоляции горячей плазмы. Под руководством Г. И. Будкера были построены первые отечественные ускорители на встречных электрон-позитронных пучках.

Также всю войну от начала до конца прошел будущий академик Самсон Семёнович Кутателадзе — в июле 1941 года он участвовал в морском десанте Северного флота в тылу у немцев как командир пулеметного отделения. После войны его хотели оставить на службе в армии, но желание Кутателадзе заниматься наукой было столь велико, что он обратился с просьбой о демобилизации к самому Верховному Главнокомандующему. Просьба была удовлетворена. Самсон Семёнович стал одним из основателей Института теплофизики СО АН СССР. Особое значение имеет предложенная им гидродинамическая теория кризисов теплообмена в кипящих жидкостях.

Удивительным был путь в науку у будущего академика Анатолия Васильевича Ржанова. Он досрочно окончил в 1941 году Ленинградский политехнический институт и ушел добровольцем на фронт, начал служить в бригаде морской пехоты. Спустя два года после тяжелого ранения он приехал в Москву, чтобы поступить в аспирантуру Физического института АН СССР.

Но война так просто не хотела отпускать будущего ученого. В начале суровой зимы Анатолий Васильевич решил съездить в родную часть и раздобыть хотя бы шинель и ботинки, которых при отправке в госпиталь не имел с собой. Бригада морпехов, в которой он служил, дислоцировалась на Ораниенбаумском плацдарме, где в тот момент начался прорыв блокады Ленинграда. Наша сторона понесла тяжелые потери, особенно в офицерском составе, и гостю-белобилетнику пришлось взять на себя командование своей бывшей разведротой! Ржанов был повторно тяжело ранен и контужен, но, выйдя из госпиталя, снова отправился в Москву сдавать второй экзамен для поступления в аспирантуру.

Дальнейший научный путь академика Ржанова хорошо известен. С 1962 года он — директор-организатор Института физики полупроводников СО АН СССР. Ученый открыл пьезоэффект поляризованных керамических образцов титаната бария, что совершило революцию в гидролокации и других областях, создал первый в стране германиевый транзистор.

В августе 1941 года добровольцем ушел в действующую армию будущий академик Спартак Тимофеевич Беляев. Он воевал на Южном, Закавказском, Северо-Кавказском фронтах в полевом радиоузле фронтового разведотдела. Вернувшись с фронта и окончив физико-технический факультет МГУ, Беляев стал выдающимся ученым-физиком, специалистом в области физики плазмы, релятивистской кинетики, теории атомного ядра, физики ускорителей. С 1965-го по 1978 год С. Т. Беляев был ректором Новосибирского государственного университета. В годы его ректорства НГУ стал основным источником кадров для Сибирского отделения.

В 1942 году также ушел на фронт добровольцем в составе 6-го стрелкового корпуса добровольцев-сибиряков будущий член-корреспондент АН СССР математик Анатолий Илларионович Ширшов, воевавший на Западном, Калининском, 2-м Белорусском фронтах. После окончания войны Анатолий Илларионович занимал руководящие должности в Институте математики СО АН СССР.

С первых дней войны в действующей армии сражался будущий член-корреспондент АН СССР физикохимик, специалист в области химической технологии, кинетики и динамики каталитических реакций Михаил Гаврилович Слинько. Сначала он командовал пехотным взводом, а с 1943 года стал начальником отдела горючего 1-й Гвардейской танковой армии. Награжден тремя боевыми орденами. В Сибирском отделении Михаил Гаврилович работал заместителем директора Института катализа СО АН СССР.

В 1942 году, несмотря на сильную близорукость, пошел в армию и был зачислен в маршевую роту только что окончивший Томский университет Николай Николаевич Яненко. Благодаря блестящему знанию немецкого языка он стал военным переводчиком. Разведчики глубоко уважали и ценили лейтенанта Яненко. Известно о его привычке в редкие свободные минуты на фронте читать книги. Окружающие его тогда не сомневались, что после войны Яненко обязательно станет ученым. И они не ошиблись. Всемирно известный математик и механик академик Яненко не обманул ожиданий своих боевых товарищей.

С 1963 года Николай Николаевич стал директором Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР. Работы ученого оказали влияние на развитие ряда областей математики и механики. Н.Н. Яненко — автор многочисленных трудов в области многомерной дифференциальной геометрии, нелинейных задач математической физики и механики сплошной среды, а также численных методов их решения. В 1981 году ученый был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Добровольцем ушел в армию в 1942 году тогда уже кандидат наук, имевший право на бронь, Алексей Андреевич Ляпунов. Он воевал на передовой при взятии Перекопа, освобождении Крыма и Прибалтики. За месяц до конца войны был начальником топографического разведвзвода. Ляпунов был отозван с фронта и направлен преподавателем в Артиллерийскую академию им. Дзержинского в Москву. А в 1950—1960-х годах он уже был в центре зарождающихся кибернетических исследований в нашей стране и в Сибирском отделении, где стал одним из основателей Физматшколы, членом-корреспондентом АН СССР. Ученый сыграл ключевую роль в становлении кибернетики. Он заведовал отделом математической логики и кибернетики Института математики СО АН СССР, а также отделом теоретической кибернетики Института гидродинамики СО АН СССР. Алексей Андреевич внес огромный вклад в осмысление основ кибернетики, определения ее предмета и классификации основных направлений. Он был одним из инициаторов создания первой в стране Физико-математической школы-интерната НГУ и первым председателем ее ученого совета. Несмотря не немалые трудности ФМШ и сегодня дает прекрасных выпускников, активно пополняющих ряды студентов, а затем и ученых России, и в этом огромная заслуга Ляпунова.

Также, несмотря на бронь, добился отправки в действующую армию крупный советский геолог и организатор науки Николай Васильевич Черский. Его боевой путь отмечен тяжелыми ранениями и тремя боевыми орденами. После войны Николай Васильевич стал одним из первооткрывателей обширной Лено-Вилюйской нефтегазоносной провинции. С 1964-го по 1988 год он — председатель Президиума Якутского филиала СО АН СССР, организатор и первый директор Института горного дела Севера (1980—1987). В 1979 году Н. В. Черский был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда.

С 1941-го по 1944 год в действующей армии воевал инженер-геолог Юрий Александрович Косыгин. Он организовывал снабжение горючим Северо-Западного фронта. Инженер-майор создал цех регенерации отработанных машинных масел. Это достижение было рекомендовано к внедрению на всех остальных фронтах. После войны Юрий Александрович стал академиком, Героем Социалистического Труда, крупным специалистом в области тектоники нефтяной геологии и геофизики. В Сибирском отделении возглавлял созданную лабораторию геотектоники Института геологии и геофизики СО АН СССР.

В 17 лет поступил в танковое училище Виктор Семёнович Сурков. После его окончания с 1944 года воевал на 2-м Белорусском фронте в составе 23-й Гвардейской танковой бригады в Польше и Восточной Пруссии. В январе 1945 года, после тяжелого ранения, комиссован в звании лейтенанта. Окончив геологический факультет Казанского университета, Виктор Семёнович прошел путь от начальника партии до управляющего трестом, стал академиком и директором Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья Министерства геологии СССР. В 1979 году Сурков стал членом Сибирского отделения Академии наук.

Удивительна судьба будущего академика Ивана Александровича Терскова. В начале Великой Отечественной войны он командовал танковым взводом. В 1941-м раненым попал в плен, бежал. Воевал командиром взвода 21-го штурмового батальона на Прибалтийском фронте. В 1944 году после второго тяжелого ранения и контузии вернулся с фронта инвалидом II группы (с одним легким). В Сибирском отделении крупный биофизик был директором Института физики им. Л. В. Киренского, а затем Иван Александрович стал организатором и первым директором Института биофизики СО АН СССР, заместителем председателя Президиума Красноярского филиала СО АН СССР.

Будущий член-корреспондент Академии наук Эпаминонд Эпаминондович Фотиади был военным топографом на Ленинградском и Волховском фронтах; его отозвали в Москву, чтобы учить молодое поколение. В Сибирском отделении ученый с 1958 года. Он является создателем и заведующим отделом геофизики Института геологии и геофизики СО АН СССР, а с 1964 года — директором Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минералогии сырья Министерства геологии СССР. Эпаминонд Эпаминондович — один из основателей отечественной нефтяной геофизики. Основные направления его научной деятельности связаны с исследованиями в области региональной геофизики, геотектоники, поиска и разведки полезных ископаемых. Он наметил пути поиска новых крупных месторождений нефти и газа в Сибири.

Медалью «За отвагу» был награжден Богдан Вячеславович Войцеховский. Радистом он воевал на Карельском и 4-м Украинском фронтах. Службу в Красной армии закончил в 1947 году на Сахалине. После войны Богдан Вячеславович стал академиком, крупным ученым-механиком, физиком, специалистом в области теоретической и прикладной гидродинамики. В Сибирском отделении — заместитель директора и заведующий лабораторией Института гидродинамики СО АН СССР.

С 1942-го по 1945 год в действующей армии воевал кавалер двух боевых орденов и медали «За отвагу», в будущем крупный ученый-астрофизик, член-корреспондент АН СССР Владимир Евгеньевич Степанов. В Сибирском отделении ученый свыше десяти лет возглавлял Сибирский институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн СО АН СССР. Его именем названа одна из малых планет.

С 1941-го по 1943 год воевал в должности начальника инженерных войск армии Калининского и Западного фронтов будущий член-корреспондент АН СССР Александр Степанович Хоментовский. Крупный геолог, специалист в области тектоники и закономерностей образования угольных месторождений Сибири и Урала. Отозван с фронта на должность начальника Геолтопбюро, затем главного инженера треста «Южуралуглеразведка». В Сибирском отделении Александр Степанович был председателем Дальневосточного филиала СО АН СССР, работал заместителем директора Института геологии и геофизики СО АН СССР.

Трагично сложилась судьба будущего члена-корреспондента АН СССР Игоря Владимировича Лучицкого. С 1941-го по 1943 год он воевал в действующей армии, попал в плен. До освобождения в 1945 году находился в лагере в Бернбурге (Германия). Геолог, специалист в области региональной геологии, палеовулканологии. В Сибирском отделении — организатор и заведующий Красноярской комплексной лабораторией Института геологии и геофизики СО АН СССР, затем более десяти лет заведовал лабораторией этого же института в Новосибирске.

Совсем недавно ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, кавалер медали «За отвагу» и многих других орденов и медалей, участник боевых действий академик Олег Фёдорович Васильев. С 1959 года Олег Фёдорович трудился в Сибирском отделении. По его инициативе был создан Институт водных и экологических проблем СО АН СССР. Одной из важнейших разработок ученого явились исследования по гидродинамике наклонных судоподъемников при создании высоконапорных гидроузлов, положенные в основу проектирования и строительства уникального судоподъемника для Красноярской ГЭС.

В 2017 году в возрасте 93 лет ушел из жизни академик Рудольф Иосифович Салганик, участник Великой Отечественной войны, кавалер боевого ордена Красной Звезды и других орденов и медалей. В Сибирском отделении работал с момента основания. Занимал ведущие должности, в том числе был заместителем директора Института цитологии и генетики СО АН СССР. Рудольф Иосифович был одним из ведущих ученых в области изучения молекулярных механизмов наследственности. Важнейшее теоретическое значение имеют его работы в области расшифровки молекулярных механизмов геномных рекомбинаций, которые привели к созданию новых представлений об этих эволюционно значимых процессах.

Все отцы-основатели Сибирского отделения, в годы войны 35—40-летние, но уже состоявшиеся в науке, внесли неоценимый вклад в дело Победы.

Михаил Алексеевич Лаврентьев, будущий академик и первый председатель Сибирского отделения, с самого начала войны начал заниматься решением проблем артиллерии и военно-инженерного дела. Самым крупным его результатом в этой области стала новая гидродинамическая теория кумуляции и расшифровка действий кумулятивных снарядов. Это позволило создавать высокоэффективные средства борьбы с бронеобъектами. О важности его работы говорит хотя бы такой факт, что за время войны немцы вынуждены были увеличить толщину лобовой брони танков с 6 до 20 сантиметров. Однако и это не спасало. Исследования Лаврентьева оказали огромное влияние на тактику использования наших танков, их конструкцию и артиллерийское вооружение.

С именем Михаила Алексеевича связано создание Сибирского отделения Академии наук СССР. Он стал первым председателем Отделения, а позднее — его почетным председателем. Лаврентьев основал и возглавил такие научно-исследовательские институты в системе Академии наук, как Институт точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева АН СССР и Институт гидродинамики СО АН СССР. Огромной заслугой академика Лаврентьева является организация в Сибири крупных комплексных научных центров, где активно внедрялся мультидисциплинарный подход к исследовательским процедурам, внедрение научных результатов в практику, подготовка научных кадров. М. А. Лаврентьев стал организатором вуза нового типа, такого как Новосибирский государственный университет с Физико-математической школой. Эта система среднего и высшего образования намного опередила время. В 1967 году Михаил Алексеевич Лаврентьев был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда, многих государственных наград СССР и других стран. Кстати, в их числе боевой орден Отечественной Войны II степени, полученный ученым в 1944 году.

Один из будущих основателей Сибирского отделения Академии наук Сергей Алексеевич Христианович во время войны работал в ЦАГИ, где решил со своими сотрудниками важнейшую задачу совершенствования реактивных снарядов знаменитых «катюш».

Их коренным недостатком в первые годы войны было значительное рассея-ние. Под руководством Христиановича удалось доработать снаряд и добиться его вращения в полете. Как следствие, увеличилась кучность стрельбы. Если до усовершенствования при залпе по намеченной цели на гектар земли попадало 4—5 снарядов, то после предложенной доработки — от 20 до 30. То есть кучность улучшалась в 5—6 раз! Это позволило соответственно уменьшить расход боеприпасов, усилить плотность огня. В возрасте 35 лет С. А. Христианович уже стал академиком. За вклад в победу над фашизмом он шесть раз награждался орденами Ленина и трижды удостаивался Сталинской премии, стал Героем Социалистического Труда. Ученый был удостоен двух боевых орденов Отечественной войны I степени.

Вместе с академиком М. А. Лаврентьевым он выступил инициатором создания Сибирского отделения АН СССР. С 1958-го по 1961 год — первый заместитель председателя Отделения. Сергей Алексеевич — выдающийся ученый-механик XX века. В Сибири под его руководством был основан Институт теоретичес-кой и прикладной механики СО АН СССР, создана мощная база аэродинамических исследований, необходимых для проектирования и испытания новейших видов летательной техники.

Третьим инициатором создания Сибирского отделения является один из крупнейших математиков XX века Сергей Львович Соболев. В годы Великой Отечественной войны ученый работал на разных руководящих должностях, в том числе директором Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР (1942—1944), а затем и Института атомной энергии АН СССР (1945—1958).

Важнейшей задачей во время войны было снабжение страны нефтью, служившей основным источником получения горючего для армии.

Ситуация с топливом в СССР в войну осложнялась тем, что, в связи с временным успехом фашистских войск, дошедших до Волги и Северного Кавказа, было затруднено снабжение Советской армии нефтью Азербайджана — в то время основного производителя в стране. Работавший в тресте «Востокнефть» будущий академик Андрей Алексеевич Трофимук настаивал тогда на поиске черного золота в породах нового типа — трещиноватых, а не пористых, где ее всегда находили ранее.

Риск был огромный, ведь каждая пробуренная скважина, не давшая нефти, оказалась бы бессмысленной тратой сил и средств в военное время! Но для геолога, как утверждал сам Трофимук, нет пустых скважин — каждая дает новую информацию. И его научный прогноз оправдался — вблизи башкирской деревни Кинзебулатово в 1943 году из очередной скважины ударил мощный фонтан нефти высотой 40 метров! А это 7 тысяч тонн продукта в сутки, в то время как прежние скважины давали лишь по 200—500 тонн! С этого нового гигантского месторождения на фронт бесперебойно пошли нефтепродукты. За это открытие Андрей Алексеевич в 1944 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

В Сибирском отделении он — организатор и первый директор Института геологии и геофизики СО АН СССР. Внес огромный вклад в теорию образования нефти и газа, а также в формирование нефтяной и газовой промышленности России. Первооткрыватель трех нефтегазоносных провинций в России: Предуральской, Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской.

Победа в Великой Отечественной войне стала историческим рубежом в судьбах человечества. Героический прорыв в годы войны получил продолжение в стремительном послевоенном восстановлении разрушенного хозяйства, развитии науки, выходе в космическое пространство, создании ядерного щита и в конечном итоге — в превращении Советского Союза в могучую сверхдержаву. И роль советских ученых в великой Победе и послевоенных преобразованиях, нарастании могущества страны невозможно переоценить. Следует отдать должное Академии наук СССР и ее правопреемнице — Российской академии наук, вносящим гигантский вклад в военное и послевоенное развитие страны и ее обороноспособности.

В этой связи не могу не назвать выдающихся отечественных ученых — членов Сибирского отделения, академиков, Героев Социалистического Труда, внесших особый вклад в оборонную тематику: участника Великой Отечественной войны Михаила Фёдоровича Решетнёва и активно работающего сегодня Геннадия Викторовича Саковича.

Великая Отечественная война была поворотным моментом в истории цивилизации в ХХ веке. От ее исхода зависело — попадут ли народы Европы и Советского Союза под иго бесчеловечного фашистского режима, грозящего целым нациям угнетением и полным уничтожением, или победоносно прошедшие до границ СССР и вторгшиеся в нашу страну немецкие армии удастся остановить и сокрушить. Не будет, поэтому, преувеличением сказать, что победа советского народа в Великой Отечественной войне имеет непреходящее всемирно историческое значение!

Было бы неправильным сегодня, в канун великого праздника, хотя бы не упомянуть о тех людях, которые привели нас к этой победе. Да, война была кровавая, да, далась нам победа ценой огромных жертв, но ее никогда не удалось бы добиться даже самым героическим солдатам, не будь во главе армии наших талантливых полководцев. Опять же, я не могу упомянуть всех. Думаю, будет справедливым, если мы скажем, наверное, о самых выдающихся, удостоенных высшего военного ордена тех лет — ордена Победы. Таких среди отечественных полководцев было всего одиннадцать.

Дважды удостоены этого высшего полководческого ордена Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин, маршалы Советского Союза А. М. Василевский и Г. К. Жуков. Ордена Победы были также удостоены генерал армии А. И. Антонов, маршалы Л. А. Говоров, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков, К. К. Рокоссовский, С. К. Тимошенко, Ф. И. Толбухин.

Сегодня, в канун Великой Победы, склоним же головы перед именами тысяч героев, бойцов и командиров Красной Армии, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, граждан всех национальностей великого Советского Союза, добывших Победу в самой кровопролитной из войн, которые знало человечество!

Наше дело правое, мы победили!

В. И. Молодин, академик РАН