Первые люди на Оби

Специалисты Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН) и Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева (ИГМ СО РАН) в коллаборации с Институтом ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) проводят совместные исследования по проверке гипотезы миграции палеолитического человека из Предуралья на территорию Нижней Оби и ее возможного заселения начиная с 90 тыс. лет назад. Полевые работы лета 2019 г. в очередной раз подтвердили научное предположение специалистов – качественно собранная палеонтология, сбор находок и артефактов, анализ срезов говорят о том, что исследуемая территория в период палеолита была благоприятной для жизни человека рода homo. Промежуточные результаты опубликованы в журнале Stratum и «Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий».

«До недавнего времени считалось, что север Оби, современная территория, расположенная севернее Ханты-Мансийска, 15–25 тыс. лет назад была покрыта ледником, а южная часть затапливалась ледниково-подпрудным озерным бассейном, – рассказывает доктор геолого-минералогических наук, заведующий Лабораторией геоинформационных технологий и дистанционного зондирования ИГМ СО РАН Иван Зольников. – Но находки мамонтов в районе так называемого Мансийского озера показали, что оледенения не было, а значит здесь было место, в отличие от покрытой льдом Русской равнины, и все условия для расселения человека».

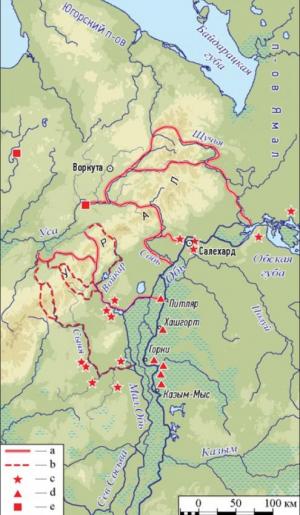

По словам специалиста, на территории севера Западной Сибири в исследуемый период была сухая и теплая перигляциальная степь (тундростепная зона с травой), где обитала обильная мегафауна, а значит и человек. «Попасть из Предуралья в низовья Оби палеолитический человек мог по сквозным долинам через Уральский хребет. С помощью цифровой модели рельефа мы выделили сквозные долины через Урал с плоскими широкими днищами, пригодными для длительных путешествий семейных групп палеолитических людей, включающих стариков и детей: три магистральных миграционных пути и шесть второстепенных».

Гипотеза специалистов заключается в том, что на севере Западной Сибири человек мог обитать уже 90 тыс. лет назад. Исследования проходят в рамках проекта «Геохронология и палеогеография долины Нижней Оби позднего плейстоцена в контексте ее заселения палеолитическим человеком», поддержанного грантом Российского научного фонда.

Гипотеза специалистов заключается в том, что на севере Западной Сибири человек мог обитать уже 90 тыс. лет назад. Исследования проходят в рамках проекта «Геохронология и палеогеография долины Нижней Оби позднего плейстоцена в контексте ее заселения палеолитическим человеком», поддержанного грантом Российского научного фонда.

«Начиная с 2016 г., мы находим подтверждения этой гипотезе, и надеемся, что со временем она станет теорией, описывающей заселение человеком Нижней Оби в эпоху палеолита», – рассказывает кандидат исторических наук, научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Антон Выборнов. – У любых археологических полевых работ всегда есть две цели: проверка гипотезы и поиск материалов для формирования новых методов поиска. Обе эти цели были достигнуты по итогам полевых работ 2019 г. Гипотезу подтверждают найденные артефакты, датированные почвы и плейстоценовая фауна. До нашей экспедиции на Нижней Оби было две датированные находки фауны, мы увеличили это количество в десятки раз. Апробировав методику поиска, мы поняли, что должны расширяться – необходимо отходить от основного русла реки, выходить на водоразделы, исследовать пути выхода человека на магистральную Обь, те самые сквозные долины».

Датировка почв и останков мегафауны, найденных в экспедиции, проводилась на уникальной научной установке «Ускорительный масс-спектрометр» ИЯФ СО РАН в составе Центра коллективного пользования «УМC НГУ-ННЦ» (AMS Golden Valley). Как отмечает Антон Выборнов, благодаря полученным результатам у археологов набралась определенная последовательность в датах, появилась статистика. «В том, что на территории Нижней Оби были мамонты, а значит мог быть и человек – нет открытия, это известно. Открытие в том, что теперь есть серия датированных палеонтологических находок, благодаря которым мы можем увидеть динамику распространения мамонтовой фауны, более того, на отдельных бивнях с установленным возрастом мы встречаем и следы воздействия человека», – добавляет Антон Выборнов.

«Археологи оперируют относительными датами, а метод радиоуглеродного датирования на ускорительном масс-спектрометре (УМС) позволяет получить абсолютный возраст объекта – в этом наш вклад в данное исследование, – рассказывает старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, кандидат физико-математических наук Сергей Растигеев, – УМС регистрирует каждый атом радиуглерода в образце. Чтобы получить точную дату необходимо «отыскать» весь радиоуглерод, а его очень мало. Например, в образце возрастом 50 тыс. лет относительно углерода будет находиться 10 – 15 радиоуглерода. Для понимания, эти значения соотносятся как одно зернышко пшеницы ко всему урожаю, который собирается в России за год. Даже не иголку в стоге сена искать. Для достоверного датирования образцов крайне важно надежно идентифицировать и регистрировать атомы радиоуглерода из «стога сена» во многом состоящего из атомов и молекул очень близких масс, так называемых изобар. УМС ИЯФ СО РАН обладает необходимыми для этого параметрами и характеристиками».

Перед тем, как образец попадает в УМС, он проходит этап пробоподготовки. Этот сложный процесс включает в себя несколько стадий очистки образца и может занимать неделю.

«Объекты поступают к нам, как правило, в том виде, в котором их нашли – иногда приносят целые бивни и черепа различных представителей фауны, – рассказывает руководитель лаборатории изотопных исследований ИАЭТ СО РАН, кандидат химических наук Екатерина Пархомчук. – Нам же для пробоподготовки и последующей датировки необходимо примерно 100 мг от объекта. В рамках данного проекта мы подготавливали пробы из объектов мегафауны и палеопочв. Процесс пробоподготовки для них различен. Из кости мы получаем коллаген и превращаем его в графит, для датирования почвы выделяем из нее органическое вещество – гумин. И коллаген, и гумин затем превращаем в графит».

Как отмечают исследователи, хотя все эти находки и доказывают существование на данной территории палеолитического человека, они остаются вне контекста. Чтобы говорить о теории заселения Нижней Оби человеком, специалисты должны найти палеолитическую стоянку. Все собранное учеными найдено на прибрежных берегах, куда находки со временем смывает вода, то есть они «выпадают» из своего культурного слоя.

«Сегодня мы уже не ищем факты существования здесь человека. В 2016 – 2019 гг. были найдены артефакты, относящиеся ко времени палеолита, собрано множество костей четвертичной фауны, которая говорит, что млекопитающие жили на этой территории, а за ними, естественно, ходили люди. Мы понимаем, что эта территория – не белое пятно, – объясняет старший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН, кандидат исторических наук Александр Постнов. – Теперь нам необходимо найти контекст – например, очаг, разбросанные вокруг него инструменты, своего рода палеолитическую стоянку, либо же утилизированный человеком скелет мамонта. Нам нужно что-то об их жизни».

Данный проект охватывает очень большую и сложную территорию. По словам старшего научного сотрудника ИАЭТ СО РАН, доктора исторических наук Антона Анойкина, специалистам приходится изучать за короткое северное лето участки протяженностью несколько сотен километров в крайне непростом регионе. «С одной стороны, субарктическом, с другой – субконтинентальном, где-то граничащем с горами Урала, а где-то – с болотами Васюганья. Проанализировать этот регион и дать оценку в плане заселения его древним человеком, описать здесь культуру населения в каменном веке специалисту одного профиля не под силу. Тут нужна коллаборация – объединения работ исследователей разных научных направлений, только так можно выработать полноценную рабочую гипотезу и получить реальные результаты», – объясняет Антон Анойкин.

Пресс-служба ИЯФ СО РАН

- Подробнее о Первые люди на Оби

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии