Много и совершенно справедливо говорится о том, какие блага принес человечеству научно-технический прогресс. Но не стоит забывать, что, открывая очередную «дверь» к новым знаниям, мы рискуем столкнуться с непредвиденными и опасными последствиями. Иногда эти опасения звучат почти одновременно с самим открытием, а иногда – проходит немало времени, пока удается понять, что оно принесло вреда гораздо больше, чем пользы.

Эту непростую тему исследует в своей книге (которая так и называется – «Ящик Пандоры») профессор педиатрии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета, один из создателей вакцины против ротавируса Пол Оффит. Приведем некоторые примеры из нее.

Доктор Смерть

Примерно шесть тысяч лет назад долину между реками Тигр и Евфрат заселили шумеры. Это они изобрели клинопись, научились выращивать финики и пшеницу. А еще они обнаружили растение, которое принесло больше удовольствия и страданий, чем любое другое в истории человечества. Шумеры называли его hul gil («цветок радости»), а мы – опийным маком.

Это растение быстро стало популярным среди народов, населявших Азию в то время, причем, они считали его подарком богов, который смиряет боль и дарит человеку радость. Шли века, а иллюзии насчет мака сохранялись, и он плотно вошел в европейскую (а затем и американскую) медицинскую практику. Хотя были и те, кто предостерегал людей об опасности употребления опиума, в числе первых древнегреческий врач Диагор Мелосский, заявлявший, что лучше краткое время терпеть боль, чем долго страдать от опиумной зависимости.

Но противников опиума было мало. В начале XVI века швейцарский врач, алхимик и философ Парацельс смешал опиум с бренди и назвал этот напиток «лауданум» (от латинского глагола laudare, означающего «достойный похвалы»). «Я обладаю секретным средством, которое лучше любого другого лекарства, дарующего богатырское здоровье», – заявил он. Спустя десятилетия началось повальное употребление лаунданума, равно как и производство других версий жидкого опиума в качестве лекарства от всех напастей.

Естественно росло и число наркоманов, что заставило власти США, например, в начале прошлого века принять ряд законов, ограничивающих употребление опиума. Но это была слишком слабая преграда. В Европе не было и этого, а Китай так и вовсе заставляли сохранять свободу наркоторговли посредством войны.

Нельзя сказать, что ученые не замечали проблему – предпринимался ряд попыток найти способ сохранять обезболивающие свойства опиума, не вызывая привыкания к нему. Так на фармацевтическом рынке появилось еще несколько перспективных препаратов – морфий в 1803 году, морфин (версия для внутривенных инъекций) в 1853 году, диацетилморфин (более известный как героин) в 1898 году. Да-да, все эти вещества изначально создавались как лекарства, причем широчайшего профиля. В 1906 году Journal of the American Medical Association написал, что героин «рекомендован главным образом для лечения бронхита, пневмонии, туберкулеза, астмы, коклюша, ларингита и некоторых форм сенной лихорадки».

Правда, в отличие от лаунданума, побочные эффекты такой терапии выявлялись гораздо быстрее (в том числе и потому, что резко возросло число пациентов) – зависимость, смерти от передозировки, рождение детей с ужасными патологиями. И это далеко не полный перечень того, что люди приобретали «в комплекте с чудодейственным препаратом». Но ящик Пандоры уже нельзя было закрыть: уже к середине прошлого века счет наркоманов пошел на миллионы, а удовлетворение их потребности взяла в свои руки организованная преступность. Собственно, решение этой проблемы не удалось найти и по сей день, несмотря на то, что появилось много новых синтетических наркотиков, на долю опиатов приходится значительная доля этого смертоносного рынка.

Морфий создавался в том числе, как средство против зависимости от лаунданума, героин должен был устранить зависимость от морфия. Вместо этого, каждое новое средство приносило новую, еще более сильную зависимость. Кажется, нескольких раз достаточно, чтобы проследить связь. Ошибаетесь! В начале 1950-х годов в Америке представили новый препарат – оксикодон, созданный на основе… другого ингредиента опия. Производитель оксиконтина, Purdue Pharma, рекламировал препарат как первое лекарство от артрита. Его начали выпускать в комбинации с акриловыми смолами, чтобы всасывание происходило медленнее, растягивая тем самым длительность действия дозы препарата. А вскоре наркоманы обнаружили, что если растолочь таблетку в порошок, то можно «поймать приход» не хуже, чем от героина. Увы, и зависимость от препарата (особенно в чистом виде) оказалась ненамного слабее.

Но снова эта история убедила не всех. В конце 1980-х годов нью-йоркский врач Рассел Портеной опубликовал ряд статей, где утверждал, что «опиофобия – преувеличение». На примере ряда историй болезни, он доказывал, что лишь незначительный процент тех, кому выписывали анестетики на основе опия (прежде всего, оксикодон) становились наркоманами. Эту точку зрения еще поддержало несколько врачей. Также они утверждали, что боль должна быть пятым показателем жизненно важных функций (кроме температуры, артериального давления, пульса и частоты дыхания). С поддержкой СМИ научная дискуссия стала перерастать в общественную компанию под лозунгом «Никто не должен страдать». И в 1995 году им удалось продавить Управление по контролю за продуктами и лекарствами США, разрешившее назначение оксиконтина (в сочетании со смолами).

Довольно скоро компания-производитель стала зарабатывать на препарате более миллиарда ежегодно. А вот на рост пациентов с зависимостью от оксиконтина некоторое время закрывали глаза (чему способствовал черный рынок препарата, который не учитывался никакой статистикой). Тем более, многие аптекари и врачи неплохо в этот черный рынок встроились. Кого-то из них арестовывали и судили, но новые точки продажи рецептов появлялись быстрее, чем закрывались прежние. По разным штатам рост числа зависимых к началу «нулевых» был от 460 до 850 %.

И только в 2003 году ситуация стала меняться, когда появились первые статьи, показывавшие, что при длительном применении оксиконтин вызывает зависимость, повышенную чувствительность и изменения гормонального фона. К тому времени уже было зарегистрировано свыше тысячи смертей от передозировки только на территории США. И снова предостережения опоздали: в 2007-м от передозировки выписанных врачом обезболивающих в Америке умерло 14 000 человек, если бы существовала общемировая достоверная статистика, то она показала бы куда большую цифру. Это цена, которую человечество ежегодно платит за попытки обратить себе на благо обезболивающие свойства опия. Кто-то делает на этом состояния, но большинство приобретает вместе с кратковременным положительным эффектом разрушительную зависимость. А тот факт, что нет всеобщего запрета на дальнейшие исследования фармацевтов в этой области гарантирует лишь, что история с оксиконтином не последняя. Причем, как отмечает профессор Оффит, каждый раз в основе ошибки лежало недостаточное число данных: Рассел Портной обосновывал свои выводы на 38 пациентах, а у Генриха Дрезера (разработчика героина) выборка была в разы меньше.

Маргариновая ошибка

Проблема наркомании и опиатов сегодня все же пользуется серьезным вниманием в большинстве государств мира. Чего не скажешь о следующем примере, хотя там тоже речь идет о здоровье и угрозе жизни.

Проблема наркомании и опиатов сегодня все же пользуется серьезным вниманием в большинстве государств мира. Чего не скажешь о следующем примере, хотя там тоже речь идет о здоровье и угрозе жизни.

Еще в начале XX века большинство умирало от бактериальных и вирусных инфекций. Появление антибиотиков, вакцин, чистая питьевая вода и распространение холодильников изменили ситуацию. Сегодня люди живут дольше, а лидером среди причин смертности стали сердечно-сосудистые заболевания.

Уже к началу прошлого века врачи знали, что инфаркт обычно вызывается блокированием одной из коронарных артерий, а это, в свою очередь, чаще всего происходит в силу атеросеклероза (образование бляшек из жиров и холестерина на стенках артерий). Встал вопрос, что с этим делать. Ответ предложил врач Императорской военно-медицинской академии Санкт-Петербурга Николай Аничков. Он пришел к выводу, что сердечные заболевания можно контролировать с помощью рациона. «Потребляйте меньше холестерина, – сказал Николай Николаевич, – и проживете дольше».

Но в середине 50-х годов XX века физиолог Ансель Кис, изучив рацион жителей семи стран, понял, что холестерин не единственная проблема: «Прямое свидетельство влияния рациона человека на развитие атеросклероза очень небольшое и еще какое-то время ничего не изменится». И все же он призывал сократить употребление жиров и первым ввел термин «рацион, полезный для сердца».

Но на практике, чем жестче ограничивали животные жиры, тем выше поднимался уровень холестерина. Вместе с холестерином нарастал и вес. Правительство США, чтобы внести ясность, в 1968 году организовало Специальный комитет по вопросам питания и потребностей человека во главе с сенатором Джорджем Макговерном. И через девять лет Комитет опубликовал доклад, утверждавший, что на долю жиров должно приходиться не более трети употребляемых калорий. Что важно – доклад подготовила группа политических активистов, не имеющих специального образования или подготовки в области питания. Но это не помешало включению их выводов в национальные рекомендации по здоровому питанию. Это стало аргументом и для ряда других стран.

Отдельные ученые пытались указать на отсутствие доказанной связи между употреблением жиров и ростом уровня холестерина. Даже Американская медицинская ассоциация вмешалась в спор, протестуя против диеты, предложенной комитетом Макговерна, потому что она «потенциально могла нанести вред». Но было слишком поздно.

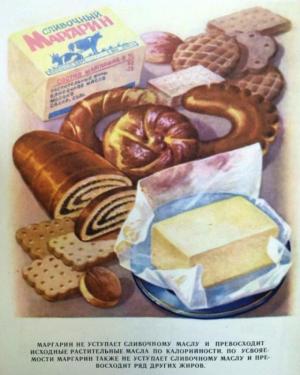

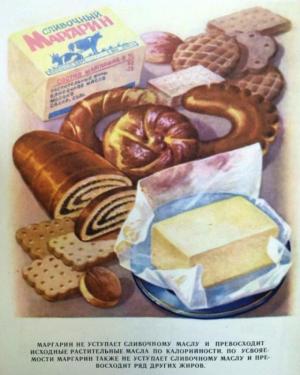

И тут профессор Оффит предлагает вспомнить о противостоянии сливочного масла и маргарина. Последний был представлен в 1869 году Наполеону III как дешевый заменитель масла (в казне императора было пусто, а армию накануне франко-прусской войны надо было чем-то кормить).

Маргарин изготавливался из растительных жиров и обходился намного дешевле масла, но заметно уступал ему по вкусу. Поэтому вплоть до середины ХХ века его употребляли в основном бедные слои населения, и он занимал скромные позиции на рынке. Все изменилось вместе с объявлением животных жиров угрозой для сердца. Рекламы маргарина как продукта для здорового питания занялись даже известные люди, например, Элеонора Рузвельт. Не удивительно, что продажи маргарина резко возросли.

Тем временем, было проведено три крупных исследования стоимостью около 100 миллионов долларов с участием 300 000 человек, чтобы определить связь между жиром в составе пищи и болезнями сердца. Ответ таков: связи не было. Однако они никак не повлияли на государственную политику ведущих стран мира в этой области. Теперь от ученых требовали «больше доказательств» (что вызывает горькую иронию, поскольку от авторов доклада Макговерна доказательств фактически не требовали вообще).

Оффит, по понятным причинам, сосредоточен в основном на американских реалиях, но не обошло это явление и социалистический лагерь. О пользе маргарина заговорили и в СССР, а ведь еще был и комбижир, который массово применялся в пищевой промышленности. А журнал «Здоровье» настоятельно рекомендовал заменять животные жиры растительными.

Как известно, жиры по химическому строению делятся на насыщенные (преимущественно, животного происхождения) и ненасыщенные (в основном растительного происхождения) и ряд исследований начала 1980-х годов показывали, что риск болезни сердца повышают насыщенные жиры. На этом основывались рекомендации заменять их ненасыщенными.

В 1985 году началась массовая компания повсеместного внедрения маргарина, особенно в сети общественного питания и кондитерской промышленности. Но этот продукт содержит трансжир (благодаря которому растительный жир становится твердым), который, как выяснилось позже, гораздо опаснее для организма, чем насыщенные жиры. Хотя уже в 1980-е годы европейскими учеными был проведен ряд исследований, показавших, что трансжиры опасны. А в 1993 году группа исследователей из Гарварда заявила, что уменьшение их употребления всего на 2 % снижает риск сердечных заболеваний на треть. Позже Гарвардская школа общественного здравоохранения подсчитала, что устранение трансжиров из продуктов питания американцев предотвратит 250 000 сердечных приступов и связанных с ними смертей в год! Хочется напомнить, что как раз в эти годы в России шла агрессивная реклама «Рамы» - еще одного заменителя масла, содержащего немало трансжиров. Последствия его употребления в масштабах страны так никто и не посчитал, но они, вне всякого сомнения, были.

А что с холестерином? Исследования последних лет вообще говорят о том, что его происхождение и накопление организмом большей частью не связано с питанием, насыщенные жиры способствуют накоплению полезной формы холестерина, а вред организму наносят, прежде всего, трансжиры. Которые содержатся преимущественно в продуктах, ранее презентованных в качестве «здорового» и «полезного для сердца» питания.

1 января 2004 года Дания приняла закон, ограничивающий содержание трансжиров в любых продуктах питания: не более чем в 2% от общего количества жиров. Позже датчанам удалось свести потребление трансжиров практически к нулю. К 2010 году в стране сердечно-сосудистые заболевания и связанная с ними смертность снизились на 60%.

И снова, отмечает Оффит, ошибка в оценке опасности и полезности разных продуктов основывалась на недостаточном объеме обработанных данных. Более того, авторы рекомендаций от комитета Макгорна брали во внимание исследования, которые укладывались в их концепцию, и игнорировали те, что ей противоречили.

Сергей Исаев

Продолжение следует