Продолжение. Начало - здесь

Часть вторая: Следы катастрофы

В свое время в научных кругах много шума наделали книги американского ученого Иммануила Великовского (Immanuel Velikovsky). Автор, будучи психоаналитиком, настаивал на том, что каждый из нас обладает некой коллективной (родовой) памятью, содержащей впечатления от пережитых человечеством глобальных катастроф, происходивших (причем, неоднократно) в далеком прошлом. Катастрофы будто бы носили глобальный характер, а пережитый ужас запечатлелся в родовой памяти, переместившись у многих людей в глубины подсознания. Реакция на этот ужас неоднозначна. В определенные эпохи родовая память дает о себе знать, приводя к различным умонастроениям, движениям, всплескам социальной активности. Многое зависит от того, как лично вы реагируете на мрачные содержания потаенных уголков вашей души. Страх может проявляться совершенно безотчетно, принимать разные формы и проецироваться на разные объекты, в том числе, влияя на образы будущего.

На мой взгляд, концепция Великовского не лишена смысла и выстроена достаточно логично. Однако, на свою беду, он так сильно увлекся, что перегнул палку, занявшись выстраиванием очень «оригинальных» космологических сюжетов и переиначив историю древнего мира на манер пресловутой «новой хронологии». Фантазии завели его так далеко, что удержаться в рамках академической науки оказалось совершенно невозможно. Созданные им построения стали приводить в качестве яркого примера псевдонауки. Некоторые критики из числа астрономов даже сочли его мировоззрение средневековым по своему духу.

Интересно, что в нашей стране на русский язык переведены почти все книги Великовского – в том числе и те, где представлены его самые сумасбродные гипотезы. И только наиболее содержательная и наименее сомнительная в академическом смысле книга – «Earth in upheaval» («Земля в перевороте») – до сих пор не удостоилась такого внимания со стороны российских издателей и переводчиков.

Эта книга увидела свет в 1955 году, но до сих пор, как мне представляется, не утратила актуальности. Мало того, она будет крайне полезной для тех, кто желает получить более полное представление о событиях прошлого нашей планеты. Главное достоинство «Earth in upheaval» в том, что здесь «концентрированно» собраны палеонтологические и геологические факты, которые обычному читателю-непрофессионалу очень трудно «выцедить» в таком объеме из обычной научно-популярной литературы. Фактически, Великовский позволяет своему читателю увидеть картину в том виде, в каком она предстает перед глазами полевого исследователя, и мы, таким образом, как будто получаем свое собственное впечатление об увиденном.

Представьте, что вы обнаружили в земле огромные скопления останков самых разных животных. Первое впечатление, возникающее в сознании любого вменяемого наблюдателя, говорит о том, что перед нами – жертвы большой катастрофы. Собственно, именно так и интерпретировались такие находки до того, как в науке восторжествовала униформистская парадигма. В первой половине XIX века у исследователей не возникало никаких сомнений относительно того, что в прошлом действительно происходили катастрофические события. Так, Жорж Кювье был абсолютно уверен в том, что в прошлом поверхность суши периодически накрывалась потоками воды. Причем, эти события происходили не постепенно, а внезапно. Именно внезапно! По его словам, жизнь на планете периодически нарушалась неординарными событиями, и бесчисленные живые существа становились жертвами катастроф. Этот факт, считал Кювье, наглядно подтверждался палеонтологическими находками.

Живший примерно в то же время английский геолог и палеонтолог Уильям Баклэнд (William Buckland) представил общественности массу свидетельств таких катастрофических событий. Он исследовал пещеры в Йоркшире, обнаружив там огромные скопления останков живых существ – зубы и кости слонов, носорогов, бегемотов, оленей, тигров, львов, медведей, волков, гиен, лис, кроликов. А также кости воронов, уток, бекасов и других птиц. Увиденное не вызывало у ученого никаких сомнений в том, что причиной массовой гибели животных стало крупное наводнение. Причем, Баклэнд был уверен, что катастрофа произошла не так уж давно (по геологическим меркам) – не ранее пяти или шести тысяч лет назад.

Современник Баклэнда – геолог-любитель из Шотландии Хью Миллер (Hugh Miller), – исследуя Старый Красный Песчаник («Old Red Sandstone»), охарактеризовал свою находку как историю «насильственной смерти». Здесь погибла целая водная фауна, включавшая в себя гигантское количество рыб. По мнению исследователя, когда-то в этих местах произошла ужасающая катастрофа. Эту мысль наглядно подтверждает хотя бы тот факт, что тела животных были искривлены, изогнуты, скручены, хвост во многих случаях согнут вокруг головы. Плавники рыб приняли ту форму, которая возникает во время конвульсий. Такая картина наблюдается на площади в десятки тысяч квадратных миль. Область Старого Красного Песчаника, исследованная Миллером, включает половину Шотландии - от Лох-Несс до северной оконечности земли. Тысячи разных мест, - утверждает он, - демонстрируют одну и ту же сцену катастрофической гибели.

Подобные картины наблюдались по всему миру. Тот же Баклэнд приводил пример окаменелостей, найденных на севере Италии, недалеко от Вероны. По его словам, обстоятельства, при которых обнаруживают ископаемых рыб, указывают на то, что их гибель была ВНЕЗАПНОЙ. На это указывает хотя бы то, что скелеты тесно переплетены друг с другом. Судя по всему, они были стремительно погребены в известняковых отложениях, и произошло это настолько быстро, что мягкие ткани не успели разложиться. Другим известным «месторождением» ископаемых рыб является район гор Гарц в Германии, описанный Баклэндом. Великовский приводит в своей книге большой список таких мест на территории Европы. В Северной Америке схожие слои, заполненные хорошо сохранившимися скелетами рыб, обнаружены в черном известняке Огайо и Мичигана, в русле Грин-Ривер в Аризоне, в слоях диатомовых водорослей в штате Калифорния, и во многих других местах.

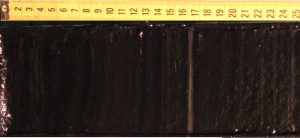

Еще больше впечатляет печальная участь крупных травоядных. На территории Аляски геологи постоянно натыкаются на застывшую массу органики из замороженных останков животных и растений. По их словам, чтобы пробиться до золотоносных гравийных пластов, приходится постоянно удалять эту «грязь», содержащую огромное количество костей вымерших млекопитающих, таких как мамонт, мастодонт, а также ныне живущих, вроде бизона и лошади. Причем, некоторые американские ученые вынуждены признать, что, хотя бы часть этого материала была отложена именно в катастрофических условиях. Останки большинства животных расчленены, хотя некоторые фрагменты сохраняют в замороженном состоянии части связок, волос, кожи и мышц. Находящиеся в той же массе деревья скручены и разломаны. И, что самое интересное, в этих скоплениях обнаружено как минимум четыре слоя вулканического пепла.

Конечно, у ученых появляется соблазн объяснить подобные захоронения внезапным извержением вулкана, однако выкорчеванные с корнями и скрученные деревья свидетельствуют о том, что здесь имело место вторжение и других стихий, например, очень сильного урагана. Что касается животных, то их тела могли быть разорваны мощным потоком воды, который поднимал их, стремительно уносил, разбивал и перемешивал с грунтом.

Еще более сильное впечатление производит арктическое побережье нашей страны. Известно, что сибирские торговцы чуть ли не с XVI века обеспечивали более половины мировых поставок слоновой кости, идущей на изготовление бильярдных шаров, шахматных фигурок, клавиш для фортепьяно и самых разных художественных изделий. Некоторые острова в Северном Ледовитом океане были сплошь усеяны костями мамонтов и шерстистых носорогов. Останков была так много, что у исследователей, впервые посетивших эти места, создавалось впечатление, будто вся поверхность здесь сложена из костей упомянутых животных, сцементированных мерзлым песком. В свое время Кювье был хорошо наслышан об этих скоплениях. Он был уверен в том, что огромные стада мамонтов погибли в катастрофе планетарного масштаба. Животных застигли гигантские морские волны, после чего море отступило назад, оставляя после себя горы трупов. Это отступление волн, судя по всему, сопровождалось резким падением температуры, из-за чего часть тел была «прихвачена» сильным морозом, благодаря чему им удалось избежать разложения.

Даже Чарльз Дарвин, отрицавший глобальные катастрофы, в своей переписке признавался в том, что массовое вымирание мамонтов в Сибири было для него неразрешимой загадкой. Интересно, что ранее, во время своего кругосветного путешествия, он наблюдал в Южной Америке громадные скопления окаменелостей вымерших животных. Эта картина произвела на него очень сильное впечатление. В своих дневниках он задается вопросом: что же могло уничтожить такое большое количество видов и целых родов? «Сначала разум непреодолимо стремится поверить в какую-то великую катастрофу», - признается ученый. Но потом он отбрасывает эту мысль на том основании, что такая катастрофа должна была бы потрясти весь земной шар. Но с подобной мыслью разум ученого того времени смириться уже не мог.

Показательно, что предшественники Дарвина, не сомневавшиеся в катастрофическом характере захоронений окаменевших останков, уходили от прямого ответа на вопрос о причинах столь чудовищных событий в истории Земли. Ни Хью Миллер, ни Баклэнд (и даже Кювье), будучи строгими эмпириками, не рискнули специально прибегнуть к каким-то гипотезам на этот счет. Баклэнд допускал влияние кометы, но не считал, что данная проблема имеет отношение к его непосредственной деятельности (то есть деятельности геолога). Возможно, указанное обстоятельство стало самым слабым местом катастрофизма. И это несмотря на то, что сама мысль о столкновении Земли с космическими телами не содержала в себе ничего фантастического или мистического. В наше время геологи уже без всякого стеснения приводят факты космических ударов, случавшихся в далеком прошлом. Если так, то ученые в состоянии объяснить приведенные выше «загадки» окаменевших останков в духе ньютоновской методологии. Здесь одной причиной можно объяснить сразу несколько явлений, по поводу которых ученые все еще плетут «кружева» самых разных, порой противоречащих друг другу, умозаключений.

Почему, все-таки, в научных кругах не прижилась гипотеза о катастрофическом воздействии на планету со стороны космоса? Как ни странно, но здесь сыграла свою роль классическая физика, к созданию которой «приложил руку» и Ньютон. Классики естествознания воспринимали «небо» как идеально организованный механизм, будто бы не способный стать источником случайных, непредсказуемых сил. Да, появление комет настораживало, но и в их движении пытались выявить строгий порядок. Что касается метеоритов, то в те времена представители академической науки вообще отказывались верить в их существование.

Как видим, история науки наглядно убеждает нас в том, что представления о мире, считавшиеся в определенные эпохи «пережитком» прошлого, постепенно возвращаются и получают углубленное развитие с позиций точной науки. То же самое, судя по всему, ждет теорию катастроф, которая имеет шанс вернуться в науку, но уже в новом качестве.

Олег Носков

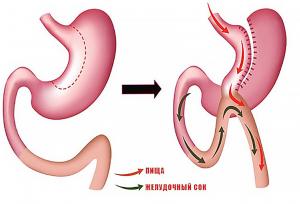

Есть несколько видов операций, которые относятся к данному типу хирургии. Во-первых, можно значительно уменьшить размер желудка и соответственно ограничить объемы потребляемой пищи. Во-вторых, с помощью шунтирования кишечника, можно частично ограничить усвоение питательных веществ. Третий способ подразумевает совмещение предыдущих.

Есть несколько видов операций, которые относятся к данному типу хирургии. Во-первых, можно значительно уменьшить размер желудка и соответственно ограничить объемы потребляемой пищи. Во-вторых, с помощью шунтирования кишечника, можно частично ограничить усвоение питательных веществ. Третий способ подразумевает совмещение предыдущих.