Выжившие в ледниковый период

Международная группа исследователей, включая российских ученых, провела масштабное изучение генома 356 доисторических охотников-собирателей, живших 35-5 тысяч лет назад на территории 14 современных стран Европы и Центральной Азии. В частности, расшифровали геном человека, жившего во времена неолита на знаменитой стоянке Туткаул в Таджикистане. Авторы статьи, опубликованной в Nature, выяснили, как население каменного века выжило в ледниковый период, как менялось с появлением новых мигрантов и под влиянием других факторов. Исследования проводились в том числе при поддержке Российского научного фонда (РНФ).

На территории Европы в период верхнего палеолита, когда Исландия и Гренландия были полностью покрыты льдом, и ледники проходили по территории Великобритании, Германии, Польши, Белоруссии и России, обитали представители нескольких археологических культур – периодов, которые отличаются друг от друга, например, по форме украшений, обряду погребения или местности, где нашли эти предметы. До сих пор генетические связи между этими культурами были плохо изучены. Одной из самых распространенных была граветтская культура, существовавшая на территории Европы 32-24 тысячи лет назад. Древние люди на столь большой территории использовали схожие каменные орудия и предметы искусства, но были генетически не тесно связаны. Новое исследование подтверждает эти выводы и рассказывает более полную историю жизни древнего человека.

Переждать на юге

Геномы западных представителей граветтской культуры встречаются на протяжении как минимум 20 тысяч лет и прослеживаются затем у носителей солютрейской и мадленской культур, которые стали заселять северо-восток Европы.

«Благодаря полученным в исследовании результатам мы впервые можем напрямую подтвердить гипотезу о том, что во время последнего ледникового максимума люди нашли убежище в климатически более благоприятном регионе юго-западной Европы», — рассказывает первый автор исследования Козимо Пост (Cosimo Post).

Ранее Итальянский полуостров считался еще одним климатическим убежищем для людей во время последнего ледникового максимума. Однако исследовательская группа не нашла никаких доказательств этому, наоборот, граветтская популяция, проживающая в центральной и южной Европе, генетически не связана с населением этого региона после ледникового максимума.

«Мы обнаружили, что люди, связанные с более поздней, эпиграветтской, культурой, генетически отличаются от предыдущих жителей этой местности, — говорит соавтор исследования Хэ Юй (He Yu), — предположительно, эти люди пришли с Балкан, прибыли сначала в северную Италию во время ледникового максимума и распространились на юг до Сицилии».

Проанализированные геномы также показывают, что потомки этих эпиграветтских жителей Итальянского полуострова распространились по всей остальной территории Италии около 14 тысяч лет назад, заменив популяции, связанные с мадленской культурой. Исследовательская группа описывает масштабную генетическую замену, которая могла быть вызвана, в частности, климатическими изменениями, вынудившими людей мигрировать.

«В то время климат быстро и значительно потеплел, и леса распространились по всему европейскому континенту. Это могло побудить людей с юга расширить ареал своего обитания. Прежние жители, возможно, мигрировали на север, поскольку их среда обитания, "мамонтовая" степь, сократилась», — поясняет Йоханнес Краузе (Johannes Krause), руководитель исследования.

Связь с востоком

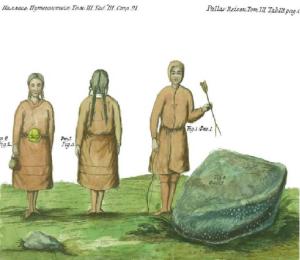

На востоке, в том числе на территории современной России, тоже жили несколько локальных культур граветта. Древние люди, обитавшие на стоянках в селе Костенки Воронежской области и стоянке Сунгирь во Владимирской области, имели схожие культурные особенности – одежда и обряды, а также были генетически связаны с европейскими группами. Хотя восточная и южная граветтские популяции исчезли во время последнего ледникового максимума, они остаются важным звеном в истории.

Так, сунгирские жители генетически связаны с древними люди чешской стоянки Дольни-Вестонице, которые относятся к граветтской культуре.

«Для нас было важным рассмотреть и вклад восточноевропейского населения в развитие биоразнообразия популяций западных вариантов граветта, так как уже в предыдущей статье обнаружены большие генетические совпадения центрально-европейских групп с нашими восточными – сунгирские индивидуумы и люди из Костенок – и довольно очевидные различия южно-европейских и центрально-европейских групп», – отмечает Александра Бужилова, академик РАН, доктор исторических наук, директор НИИ и музея антропологии МГУ им. М. В. Ломоносова.

Кроме того, в новом исследовании анализировалась судьба взаимоотношений западных и восточных европейских популяций в более поздние эпохи – начало неолита, времени миграций первых земледельцев в Европу из Ближнего Востока.

«Оказалось, что на западе мигранты-земледельцы замещали своим генофондом местное население, а на востоке Европы этого практически не происходило. Более того, генетическая модель позволяет поднять вопрос о довольно длительной биологической изоляции восточных и западных европейских популяций, что, вероятно, еще потребуется проанализировать, расширив контекст археологических и антропологических данных», – поясняет Александра Бужилова.

Кроме того, ученые проанализировали геном человека, обнаруженного в захоронении на памятнике Туткаул в Таджикистане в слоях неолитической гиссарской культуры.

Генетики не первый раз работают с данными останками. Ранее здесь получилось выявить следы гепатита Б. В новом исследовании удалось прочитать геном человека из Туткаула. Согласно полученным данным, он связан с древней популяцией верхнего палеолита Восточной Сибири (стоянки Афонтова гора, Мальта). Вместе с этим, в генах человека нашли признаки неолитического населения Ирана и древнего региона Турана.

«На территории Центральной Азии в настоящий момент мы имеем только единичные антропологические находки, а генетическую информацию нам удалось получить только для человека из Туткаула. Полученные результаты очень тяжело переоценить, они подтверждают гипотезы археологов, в том числе и автора раскопок Туткаула Вадима Алексадровича Ранова, что с древности в Центрально-азиатском регионе встречались культуры Ближнего Востока, Восточной Сибири и Синьцзяна», — комментирует Светлана Шнайдер, руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН.

Совместный пресс-релиз ИАЭТ СО РАН и РНФ

- Подробнее о Выжившие в ледниковый период

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии