На вопросы про Меморандум «О лженаучности гомеопатии» отвечает Александр Сергеев — редактор сайта Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН, модератор группы поддержки Комиссии в «Фейсбуке», член этой Комиссии. Беседу вел Максим Борисов.

— Какие цели ставила перед собой Комиссия по борьбе с лженаукой, выпуская Меморандум?

— Прежде всего мы хотели предупредить людей, уберечь их от неразумных шагов, особенно когда речь идет о быстро прогрессирующих заболеваниях. Второй нашей задачей было стимулировать государственные органы на корректировку существующих регуляций. Им самим бывает трудно решиться на пересмотр собственных правил. Нужен сигнал, повод к тому, чтобы начать действовать. Наконец, третье: мы должны были создать хоть какой-то инструмент юридической защиты для тех ученых и журналистов, которые публично выступают с критикой гомеопатии. Недавно гомеопаты подавали в суд на журнал «Вокруг света». И хотя журнал выиграл дело, другие СМИ получили тревожный сигнал. Ведь не у всех есть хорошие юристы. Теперь, критикуя гомеопатию, можно ссылаться на официальный документ.

— Ожидали ли столь бурной реакции?

— Внимания меморандуму уделили гораздо больше, чем мы ожидали. Но ожидания все-таки были, потому что была хорошая реакция на первый меморандум — о дерматоглифике, который вообще практически не пиарился. Мы исходили из того, что единственный серьезный ресурс Комиссии — это ее репутация, ее бренд. Что бы там ни говорили скептики, репутация у Комиссии очень серьезная. Именно благодаря ей Комиссия добилась того, что ее слова были услышаны.

В то же время мы прекрасно понимаем, что, выступив по этой, как оказалось, очень важной для людей теме, мы потратили часть своего репутационного ресурса. Не потеряли, а именно осознанно потратили. И это оказалось правильным решением. Наша позиция была представлена и обсуждалась во всех крупных СМИ, на всех основных телеканалах.

Мы сейчас, конечно, внимательно следим за откликами, как позитивными, так и негативными. По возможности реагируем на них. Но главная наша задача была в том, чтобы громко и публично обозначить научную позицию по вопросу гомеопатии, и эту свою миссию мы в первом приближении выполнили. Дальше предстоит работать специалистам, мы постараемся, чтобы они участвовали в той комиссии, которую пообещал создать Минздрав, и т. п.

— Как вообще появилась идея выпускать меморандумы?

— Идея меморандумов возникла осенью 2015 года. Она пришла мне в голову в ходе обсуждений в Комиссии, когда появилось ощущение, что со времен борьбы с Петриком у нас не было достаточно ярких, заметных результатов. Деятельность Комиссии фактически ограничивалась интервью в СМИ, нашими бюллетенями «В защиту науки» и ответами на эпизодические запросы из госорганов. Нужен был какой-то новый эффективный формат коммуникации с обществом. И вот появилась идея: выпускать от имени Комиссии констатирующие документы по общественно значимым вопросам, касающимся разграничения науки и лженауки. Фиксировать в этих документах состояние научного консенсуса и обозначать соответствующие ему разумные стратегии действия. У Комиссии нет никаких исполнительных полномочий, она представляет собой научно-консультативный орган при Президиуме РАН. И в этом статусе мы просто сообщаем о положении дел в науке в отношении вопросов, по которым в обществе распространены заблуждения. Естественно, со всеми необходимыми ссылками. Само такое сообщение уже является социально значимым действием.

— Почему выбор пал именно на гомеопатию?

— Изначально обсуждалось достаточно много тем, но гомеопатия с самого начала была в их числе. Дело в том, что за последнее десятилетие в российской лженауке произошло важное изменение. Если на рубеже веков в ней доминировали разные глобальные проекты, претендующие на распил больших сумм из государственного бюджета, то теперь акцент сместился на медицинскую лженауку, ориентированную на относительно честные способы изъятия денег у населения. И в первую очередь это псевдомедицинские услуги и препараты. Среди них гомеопатия — одно из самых заметных направлений. Это давно существующая и хорошо устоявшаяся лженаука. По ней накоплен огромный массив критических научных данных. Однако данные эти недостаточно известны широкой публике. Поэтому многие даже не слышали о лженаучности гомеопатии и думают, будто это обычная медицина. Это как раз в ней и опасно. Есть, конечно, и другие очень вредные направления, например антипрививочное движение, ВИЧ-диссидентство, различные псевдомедицинские приборы. Им мы тоже будем уделять внимание. А еще выбор гомеопатии был во многом связан с готовностью экспертов участвовать в разработке первых меморандумов. Тут сразу несколько специалистов откликнулись: да, гомеопатия достала, про нее мы готовы писать.

— Изначально обсуждалось достаточно много тем, но гомеопатия с самого начала была в их числе. Дело в том, что за последнее десятилетие в российской лженауке произошло важное изменение. Если на рубеже веков в ней доминировали разные глобальные проекты, претендующие на распил больших сумм из государственного бюджета, то теперь акцент сместился на медицинскую лженауку, ориентированную на относительно честные способы изъятия денег у населения. И в первую очередь это псевдомедицинские услуги и препараты. Среди них гомеопатия — одно из самых заметных направлений. Это давно существующая и хорошо устоявшаяся лженаука. По ней накоплен огромный массив критических научных данных. Однако данные эти недостаточно известны широкой публике. Поэтому многие даже не слышали о лженаучности гомеопатии и думают, будто это обычная медицина. Это как раз в ней и опасно. Есть, конечно, и другие очень вредные направления, например антипрививочное движение, ВИЧ-диссидентство, различные псевдомедицинские приборы. Им мы тоже будем уделять внимание. А еще выбор гомеопатии был во многом связан с готовностью экспертов участвовать в разработке первых меморандумов. Тут сразу несколько специалистов откликнулись: да, гомеопатия достала, про нее мы готовы писать.

— В чем заключалась поддержка со стороны фонда «Эволюция»?

— Когда идея появилась, я сначала обсудил ее в Комиссии. Ее, например, одобрил Владимир Сурдин. Председатель Комиссии академик Александров тоже поддержал. Потом она обсуждалась на конференции по лженауке, которая была на журфаке МГУ в конце 2015 года, и там несколько человек из научно-просветительского сообщества, в частности Александр Панчин, предложили рассказать об этом совету фонда «Эволюция» — из того расчета, что он поддержит это начинание. Там к затее отнеслись с большим интересом и буквально через несколько дней нашли возможности для поддержки, пусть и достаточно скромной. Но я и сам не думал, что там будет много работы. Меморандумы виделись как небольшие научно-популярные статьи, написанные двумя соавторами — экспертом-ученым и научным журналистом, выступающим скорее в роли редактора и, может быть, немного пиарщика. Они вдвоем делают такую статью и выпускают ее под эгидой Комиссии. Такова была задумка, но когда дело дошло до практики, то выяснилось, что темы гораздо сложнее, чем предполагалось, а работать над ними готовы многочисленные эксперты.

По Меморандуму о дерматоглифическом тестировании, который вышел первым, большую часть работы выполнили два основных эксперта — Александр Панчин и Никита Хромов-Борисов, но участвовали еще десятка полтора авторов, которые что-то доделывали, уточняли, проверяли... Вклад «Эволюции» — небольшой грант в 25 тыс. руб., который фактически не оплачивал работу, а скорее покрывал некоторые затраты. Ну, а в Меморандуме по гомеопатии работа оказалась настолько большой, что грантом ее уже было не покрыть. Достаточно сказать, что только в рассылке экспертной группы за время работы прошло около тысячи писем. Еще несколько сотен было в рассылке Комиссии, где Меморандум обсуждали на заключительных стадиях. Причем эксперты были настолько воодушевлены задачей, что и не спрашивали ни о какой оплате. Обсудив это с фондом «Эволюция», мы решили отказаться от собственно гранта. Зато фонд взял на себя хлопоты с распространением информации. Таким образом, все эксперты и авторы меморандума работали как волонтеры, а фонд «Эволюция» обеспечил организационную поддержку и пиар, чтобы дело имело резонанс. И тут, надо отдать должное, работа была выполнена суперпрофессионально.

— Не смущает, что выявилось столь большое количество активных противников?

— Мы этого ожидали.

Гомеопатия — это серьезный бизнес, миллиарды рублей. На гомеопатические препараты в аптеках приходится около 1% всего фармакологического рынка России. Это немного меньше 10 млрд руб., но есть еще рынок гомеопатических услуг, т. е. прием у гомеопатов, а еще образование в этой области. По некоторым данным гомеопатов в стране десятки тысяч. И, конечно, у гомеопатии есть приверженцы среди пациентов. Ясно, что мы затронули интересы большого количества людей, поэтому могли ожидать, что будет серьезная негативная реакция, но есть и не менее серьезная позитивная реакция.

То, как они соотносятся в публичном пространстве, еще ничто не говорит о том, что мы правы или неправы, потому что этот вопрос решается не большинством голосов, а по объективным научным критериям. И вот по ним гомеопатия наукой не является. Если бы она существовала в том же формате, в котором существуют маги, гадалки, астрологи, экстрасенсы, то, может быть, она и не была бы у нас на первом месте по объявлению лженаукой. Но она очень похожа на науку и всё время выдается за научно обоснованную деятельность. В этом смысле она именно лженаука, а не просто какое-то ненаучное заблуждение или религиозное верование. Она выдает себя за науку и хочет пользоваться репутацией объективно значимого метода, что не соответствует действительности. Мы об этом проинформировали, в этом основной смысл Меморандума.

— В прессе звучали утверждения, будто Меморандум выпущен с нарушением правил и не отражает мнения РАН...

— Да, это слова академика С. И. Колесникова. Он был кооптирован в члены РАН в 2013 году при слиянии с РАМН, а в прошлом году добавлен в список Комиссии по борьбе с лженаукой. Однако на связь с Комиссией он не выходил и в ее работе не участвовал. После публикации Меморандума по гомеопатии он неожиданно выступил с его критикой в «Медицинской газете», не попытавшись даже связаться с председателем Комиссии. Шаг, согласитесь, довольно странный.

С. И. Колесников попытался оспорить процедурную сторону Меморандума, ссылаясь на то, что текст с ним лично не согласовывался и не принимался голосованием на заседании Комисиии. Это недоразумение. В Положении о Комиссии РАН по борьбе с лженаукой предусмотрено, что заседания с голосованиями нужны только для принятия решений Комиссии (пп. 4.1.1. и 4.3). Но меморандумы — это не решения, а публикации. Их готовят экспертные группы, создаваемые в соответствии с п. 4.1.2 Положения, и одобряет председатель Комиссии. Мандат на подобную деятельность предусмотрен п. 3.3 Положения. Таким образом, Меморандум подготовлен и выпущен в полном соответствии с Положением. А вот чтобы его дезавуировать, пожалуй, действительно надо проводить заседание с голосованием.

Другое дело, что не совсем корректно называть Меморандум «мнением РАН», хотя бы потому, что такое понятие вообще не определено. Ведь в РАН нет общеобязательных мнений, а носители лженаучных представлений есть, как и в любом достаточно крупном сообществе.

— Но на сторону гомеопатов встали ведь и многие либерально настроенные и весьма образованные люди...

— Это самый неожиданный для меня лично факт, связанный со всей этой историей. Сейчас ведь очень многие вопросы, которые, по сути, являются научными, фактическими, чрезвычайно сильно искажены политическими мотивами. В результате научные вопросы становятся заложниками политических предпочтений, а научная объективность тонет в политической полемике. Так вот, меня очень порадовало, что в вопросе гомеопатии политический мотив почти не звучал. Оказалось, что гомеопатия не является чьей-то политической фишкой. Оба лагеря — и либералы, и государственники — раскололись по данному вопросу, потому что он оказался совершенно не политическим. У гомеопатии могут быть какие-то лоббисты, какие-то коррупционеры, могут быть искренне верящие в гомеопатию люди и откровенные жулики... Но ни «за», ни «против» гомеопатии никак не поддержаны политически, и этохорошо. Значит, этот вопрос может обсуждаться на уровне науки и общественной дискуссии без политических деформаций, что встречается у нас далеко не часто. А то, что раскололись лагеря, — ну что же делать! Мы в Комиссии исходим из того, что наши критерии и ценности связаны с наукой, а не с политической поддержкой того или иного лагеря. Даже если я лично симпатизирую некоторым политическим силам, я не стану поддерживать их представителей, когда они выступают в пользу какой-либо лженауки.

И всё же есть один политический мотив или, точнее, наблюдение, о котором нельзя не сказать. Ряд людей, даже не относящих себя к сторонникам гомеопатии, резко критически воспринял саму идею публичного объявления ее лженаучности. Обычно это выражают словами: «Вы поставили гомеопатию в один ряд с генетикой и кибернетикой». Причем разные люди вкладывают в эти слова совсем разный смысл. Одни имеют в виду, что гомеопатия — такая же гонимая наука, как и генетика. Другие, напротив, намекают, что мы зря создаем ей образ гонимой науки. Третьим безразлично, что там с гомеопатией, но само слово «лженаука» кажется им принадлежащим к лексикону сталинских палачей. В целом вся эта сложная реакция похожа на своего рода коллективный стокгольмский синдром по отношению к образу репрессивного государства. Эту психологию надо преодолевать, поскольку она уводит нас от реальности в сторону фобий. Лженауки реально существуют, и их список хорошо известен. Гомеопатия — одна из них. И то, что генетику с кибернетикой по чисто политическим мотивам клеймили буржуазными лженауками, ничего в этом не меняет. Не надо бояться называть черное черным, даже если кого-то в свое время неоправданно очерняли.

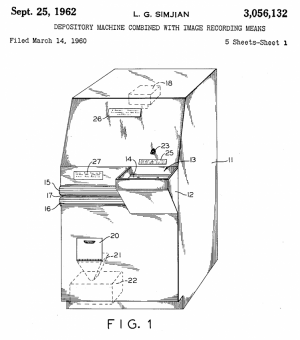

Одна из самых ранних версий навигаторов для автомобилей появилась в 1930-х годах в Италии и прекрасно обходилась без спутниковой связи. Это устройство шло в комплекте с картами на катушках, соединялось со спидометром и позволяло проматывать карту на скорости, пропорциональной скорости движения автомобиля. Неудобство, правда, заключалось в том, что, если с дороги нужно было свернуть на другую, катушку с картой приходилось менять.

Одна из самых ранних версий навигаторов для автомобилей появилась в 1930-х годах в Италии и прекрасно обходилась без спутниковой связи. Это устройство шло в комплекте с картами на катушках, соединялось со спидометром и позволяло проматывать карту на скорости, пропорциональной скорости движения автомобиля. Неудобство, правда, заключалось в том, что, если с дороги нужно было свернуть на другую, катушку с картой приходилось менять. В 1964 году посетители Всемирной выставки в Нью-Йорке выстроились в длинную очередь, чтобы поговорить по видеосвязи с посетителями «Диснейленда», образовавшими очередь не меньше: компания AT&T демонстрировала видеофон. В том же году компания попыталась сделать технологию доступной для публики.

В 1964 году посетители Всемирной выставки в Нью-Йорке выстроились в длинную очередь, чтобы поговорить по видеосвязи с посетителями «Диснейленда», образовавшими очередь не меньше: компания AT&T демонстрировала видеофон. В том же году компания попыталась сделать технологию доступной для публики.