«Лучше не закупать, а совместно производить»

На днях в Линце прошел крупный форум лидеров мирового станкостроения. В числе его немногочисленных российских гостей был и начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александр Люлько. Подробнее об этом мероприятии и причинах участия в нем представителя мэрии Новосибирска – читайте в нашем эксклюзивном интервью.

– Александр Николаевич, чем этот Форум заинтересовал Ваш департамент?

– Дело в том, что у нас сегодня (я имею в виду страну в целом) фактически потеряно станкостроение как отрасль. Более 90 % современного оборудования на промышленном производстве – импортное. Восстановить отечественное станкостроение – государственная задача. Сами понимаете, восстановить целую отрасль в сфере высоких технологий – очень непросто. Тем более, предприятия – лидеры мирового станкостроения – располагаются в странах, которые ввели против России экономические санкции. А отставание наше столь велико, что только своими силами его преодолеть очень сложно. Есть проверенный путь решения подобной задачи. Сначала приобретаешь импортное оборудование, потом открываешь на своей территории совместные производства, а потом, когда эта технология будет освоена, начинаешь создавать что-то свое, более совершенное. Такой алгоритм применяли в СССР, сейчас его активно используют китайцы. И нам сейчас оптимальным будет тоже идти по такому пути. Новосибирск, с его научно-производственной базой, перспективное место, где можно начать такую работу. А форум – идеальная территория, где можно провести переговоры.

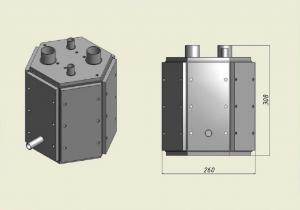

– Насколько сложным и дорогим является современный станок?

– Насколько сложным и дорогим является современный станок?

– Современные станки – это, по сути, мультиоперационные обрабатывающие центры. Они выполняют десятки самых разных сложных операций (включая аддитивные, лазерные технологии), работают с деталями весом от миллиграммов до десятков тонн, соответственно, и сами часто имеют немалые габариты. В итоге, один такой станок может заменять целый машиностроительный цех. И стоить соответственно – миллионы евро. Позволить себе такое оборудование сегодня могут только наиболее успешные российские заводы, такие как Новосибирский завод им. Чкалова. Но без них невозможно современное высокотехнологичное производство, способное успешно конкурировать на мировом рынке. Отсюда и такое внимание к возрождению российского станкостроения.

– Почему именно Австрия?

– Австрия нейтральная страна. И хотя она входит в Евросоюз, который ввел санкции против нашей страны, но, к примеру, Торгово-промышленная палата Верхней Австрии, столицей которой является Линц, однозначно выступает против санкций. К тому же в Линце, находится мировой лидер в области высокоточной комплексной металлообработки – австрийско-немецкая компания WFL Millturn Technologies GmbH & Co.KG. Причем, работа у них построена таким образом: они разрабатывают технологические решения, затем закупают комплектующие у двух десятков производителей по всему миру, а после осуществляют итоговую сборку станка на своих площадях. И продают их по всему миру. И поскольку они лидеры, то Линц и выбрали в качестве площадки для проведения одного из главных форумов станкостроителей мира.

– Откуда такой интерес к нашему городу?

– Австрийцам вообще интересен наш рынок. После ввода санкций экспорт из Австрии в Россию упал в два раза. Сейчас импорт из России превышает экспорт австрийских товаров, и деловые круги Австрии предпринимают усилия по выправлению ситуации. Прошлой осенью австрийские и немецкие станкостроители вышли на нас с предложением устроить презентацию их продукции в Новосибирске. Наш департамент организовали ее на территории Академпарка, пригласили представителей наших заводов, преподавателей и студентов инженерных факультетов НГТУ. Интерес был большой, но скорее академический. А вскоре после этого компания WFL пригласила уже нас на машиностроительную выставку, для более конкретных переговоров о сотрудничестве.

– Но какое сотрудничество, помимо поставок своей продукции, может интересовать австрийцев?

– Австрийцев, как и любых бизнесменов, интересует увеличение объемов продаж и укрепление позиций на российском рынке. Но, с одной стороны, вход на наш рынок им ограничен из-за введенных Евросоюзом санкций против России. А с другой, они понимают, что долго наш рынок пустовать не будет. Поэтому мы оказываемся в ситуации, когда можем пробовать договориться о чем-то большем, чем покупка их станков. Тот самый путь, о котором я говорил: от импорта оборудования – к открытию совместных производств. И наши предложения вызывают определенный интерес, австрийская сторона готова их рассматривать уже на уровне конкретных проектов. Тем более, их производственная схема, предусматривающая сборку из заказанных третьим фирмам компонентов, делает возможным открытие новых площадок и за пределами Австрии.

– Австрийцев, как и любых бизнесменов, интересует увеличение объемов продаж и укрепление позиций на российском рынке. Но, с одной стороны, вход на наш рынок им ограничен из-за введенных Евросоюзом санкций против России. А с другой, они понимают, что долго наш рынок пустовать не будет. Поэтому мы оказываемся в ситуации, когда можем пробовать договориться о чем-то большем, чем покупка их станков. Тот самый путь, о котором я говорил: от импорта оборудования – к открытию совместных производств. И наши предложения вызывают определенный интерес, австрийская сторона готова их рассматривать уже на уровне конкретных проектов. Тем более, их производственная схема, предусматривающая сборку из заказанных третьим фирмам компонентов, делает возможным открытие новых площадок и за пределами Австрии.

– А кто-то из новосибирских предприятий уже выражал готовность участвовать в подобном проекте?

– Начнем с того, что в нашем городе уже есть подобный опыт. Есть совместное с швейцарцами предприятие «Шпиндель Технолоджи». Как известно, шпиндель – один из основных и весьма сложных агрегатов в станке. Это предприятие сначала занималось только ремонтом шпинделей, установленных на закупленном российскими заводами оборудовании. А сейчас уже думает открывать свое производство. Что же касается возможного сотрудничества с западными станкостроителями, то здесь интерес проявляет новосибирский завод «Труд». У них есть подходящая площадка – я говорю о бывшей территории завода «Сибтекстильмаш». Есть у них и подходящие кадры, в частности, бывшие «сибтекстильмашевцы», у которых есть опыт совместного высокотехнологического машиностроительного производства с западными фирмами. Есть и хорошая амбициозная команда управленцев, способных решать самые сложные задачи.

– И каков будет следующий шаг?

– Мы договорились, что делегация из Австрии приедет к нам летом на форум «Технопром». Там они смогут представить свою продукцию на выставке более широкому кругу потенциальных покупателей и партнеров. И, если стороны будут готовы к более конкретном переговорам, вполне возможно заключение каких-то предварительных соглашений с новосибирским промышленниками.

– А много у новосибирских предприятий потенциальных конкурентов в деле открытия совместного предприятия с австрийцами на российской территории?

– Как я уже говорил – вопрос возрождения станкостроения в нашей стране стоит достаточно остро, для этих целей даже создана федеральная целевая программа с немалым финансированием. И, конечно, войти в нее желающих хватает. С другой стороны, в Линце я был не единственным гостем из России, были представители ряда других крупных промышленных центров из Европейской части страны, Урала. Но их интересовали вопросы покупки конкретного оборудования. А переговоры именно о совместном производстве кроме нас никто не вел. Конечно, не стоит рассчитывать, что так будет и впредь. Идея очевидная и способна вызвать интерес у многих. Но сейчас у нас есть некоторое опережение и этим преимуществом надо воспользоваться в полной мере. Потому что в результате в Новосибирске может появиться не просто еще одно высокотехнологичное высокодоходное производство. Станкостроение как отрасль в России, так или иначе, будет возрождаться, и мы имеем шанс войти в число ее лидеров.

Георгий Батухтин

- Подробнее о «Лучше не закупать, а совместно производить»

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии