О Константине Эдуардовиче Циолковском знает любой из нас. В советское время о нем снимали фильмы, о нем писали в научно-популярных журналах и книгах, его формулу расчета реактивной тяги изучали в школе на уроках физики. Но вот парадокс: его труды долгое время не переиздавались. Ознакомиться с ними полностью мы смогли только после краха СССР, когда издательская деятельность вышла из-под контроля идеологической цензуры. Правда, к тому времени российского читателя буквально накрыл поток научной и философской литературы, в котором имя нашего знаменитого соотечественника, с которым по сию пору ассоциируется тема покорения космоса, несколько затерялось. Тем интереснее было узнать, какие идеи на самом деле проповедовал Циолковский, к чему призывал и по какой причине в советские годы его философские взгляды не придавались широкой огласке.

Циолковский принадлежал к школе так называемого русского космизма – философского течения, ставящего во главу угла преобразовательную деятельность человека в масштабе всей Вселенной. Отцом-основателем космической философии считается Николай Федоров, автор большого цикла работ, изданных под названием «Философия общего дела». Федоров по-своему осмыслил роль науки и научно-технического прогресса, объявив необходимость объединения человеческих усилий для творческого преображения космоса, в ходе чего должна якобы измениться и сама человеческая природа. Образно говоря, человек в его построениях чем-то уподоблялся ангелу, обретая способность перемещаться в иных мирах, заселять другие планеты (и даже жить вечно). Для Федорова другие планеты становятся тем местом, куда будут перемещаться «воскресшие» предки землян.

Впоследствии в русском космизме выделились два направления – условно «философско-идеалистическое» и условно «научно-материалистическое». Циолковский принадлежал последнему направлению. Себя он объявлял «чистым материалистом», постоянно апеллировал к точным наукам, но в стилистике и в постановке основных задач ощущается очень сильное влияние Федорова (труды которого в советское время также не были известны широкой публике).

Почему же труды Циолковского не вписывались в официальную идеологическую линию, несмотря на то, что личность самого мыслителя была в почете и никогда не замалчивалась? Скорее всего, потому, что его идеи плохо вписывались в канву казенного «диалектического материализма». В работе «Монизм Вселенной» (1925 г.) Циолковский пишет: «Я не только материалист, но и панпсихист, признающий чувствительность Вселенной. Это свойство я считаю неотделимым от материи. Всё живо, но условно мы считаем живым только то, что достаточно сильно чувствует. Так как всякая материя всегда, при благоприятных условиях, может перейти в органическое состояние, то мы можем условно сказать, что неорганическая материя в зачатке потенциально жива».

Согласимся, что для казенных советских идеологов такое признание было равнозначно пантеизму и гилозоизму. И, наверное, чтобы не портить чистоту официального марксизма, мировоззрение Циолковского не стали тиражировать и популяризировать. Что ни говори, но его материализм – в соответствии с официально утвержденными канонами – был вопиюще «неправильным». Оценим следующий пассаж: «Мозг и душа смертны. Они разрушаются в конце. Но атомы или части их бессметны, и потому сгнившая материя опять восстанавливается и опять дает жизнь, по закону прогресса, еще более совершенную». В данном случае Циолковский четко следует философии Федорова, считавшего человеческую душу некой функцией телесной структуры, способной восстанавливаться в полном объеме благодаря «бессмертию» атомов, некогда ее породивших. Причем, это восстановление возвращает и личность умершего. Таким образом, в данном высказывании Циолковского в завуалированной форме содержится намек на некое «перевоплощение душ». Иначе говоря, здесь есть скрытый намек на бессмертие личности, способной перерождаться на новых витках космической эволюции.

Согласимся, что для казенных советских идеологов такое признание было равнозначно пантеизму и гилозоизму. И, наверное, чтобы не портить чистоту официального марксизма, мировоззрение Циолковского не стали тиражировать и популяризировать. Что ни говори, но его материализм – в соответствии с официально утвержденными канонами – был вопиюще «неправильным». Оценим следующий пассаж: «Мозг и душа смертны. Они разрушаются в конце. Но атомы или части их бессметны, и потому сгнившая материя опять восстанавливается и опять дает жизнь, по закону прогресса, еще более совершенную». В данном случае Циолковский четко следует философии Федорова, считавшего человеческую душу некой функцией телесной структуры, способной восстанавливаться в полном объеме благодаря «бессмертию» атомов, некогда ее породивших. Причем, это восстановление возвращает и личность умершего. Таким образом, в данном высказывании Циолковского в завуалированной форме содержится намек на некое «перевоплощение душ». Иначе говоря, здесь есть скрытый намек на бессмертие личности, способной перерождаться на новых витках космической эволюции.

Заметим, что для официального марксизма прогресс рассматривался исключительно в социально-экономическом аспекте. Циолковский (вслед за Федоровым) помещает этот процесс в контекст развития космоса. Воля человека, его трудовая деятельность, конечно же, играют определенную роль. Однако эта деятельность не ограничивается изменением социальных условий. Она направлена на вселенское творческое созидание, без которого прогрессивное развитие лишено смысла. У человечества, по мнению Циолковского, нет иного выбора: оно должен либо совершенствоваться в космическом масштабе, либо погибнуть. Земля, считает он, не единственное пристанище для людей. Необходимо, полагает мыслитель, искать себе обители в других мирах. Эту мысль он разворачивает в любопытной работе «Земные катастрофы», где показывает, что нормальная жизнь на планете Земля не может быть вечной и даже продолжительной. Без освоения космического пространства гибель земной цивилизации неизбежна, констатирует Циолковский.

По сути, для Циолковского освоение космоса и прогрессивное развитие очень тесно увязаны. Надо понимать, что речь идет не просто о создании новых технологий. Речь идет о преображении человеческой природы как таковой – о переходе из текущего биологического состояния к состоянию некой высшей космической расы, способной распространять по Вселенной «свет прогресса», подчиняя и направляя на этом пути развитие менее совершенных существ.

О преображении человеческой природы говорится предельно откровенно, временами – шокирующе.

«Многочисленное население Земли, - пишет Циолковский, - будет усиленно размножаться, но право производить детей будут иметь только лучшие особи. Все будут иметь жен и счастливо жить с ними, но не все будут иметь детей». И далее: «Таким образом, численность людей, дойдя до своего предела, не будет возрастать, но зато качество людей будет непрерывно изменяться к лучшему. Естественный подбор заменится искусственным, причем наука и техника придут ему на помощь».

Удивляться таким откровенно «расистским» заявлениям не стоит. В те годы, когда это было написано, на Западе и в Советской России была очень популярна евгеника – «наука» об улучшении человеческой расы (вспомните «Собачье сердце Михаила Булгакова и профессора Преображенского). Однако в отличие от тогдашних биологов, Циолковский идет дальше, пророчествуя о радикальном, ангелическом преображении человека: «Так пройдут тысячи лет, и вы тогда население не узнаете. Оно будет настолько же выше теперешнего человека, насколько последний выше какой-нибудь мартышки. Даже исчезнут из характера низшие животные инстинкты, даже унижающие нас половые акты и те заменятся искусственным оплодотворением. Женщины будут родить, но без страданий, как родят низшие животные. Произведенные ими зародыши будут продолжать развитие в особой обстановке, заменяющей утробу матери».

В конечном итоге совершенные человеческие существа, подобно ангелам, станут расселяться по космическому пространству: «Кругом Солнца, поблизости астероидов, будут расти и совершенствоваться миллиарды миллиардов существ». Самые совершенные из них, пишет Циолковский, будут жить в эфире и питаться непосредственно солнечной энергией. Далее, после заселения нашей Солнечной системы, «начнут заселяться иные солнечные системы нашего млечного пути». Таков «путь совершенных»: «Где на планетах встретят пустыню или недоразвившийся уродливый мир, там безболезненно ликвидируют его, заменив своим миром. Где можно ожидать хороших плодов, там оставят доразвиваться», - пророчествует Циолковский. По его убеждению: «Разум есть то, что ведет к вечному благосостоянию каждого атома. Разум есть высший эгоизм». На долю земного населения, считает он, «выпал тяжкий жребий, высокий подвиг. Немногие планеты его получают. Едва ли одна на биллион».

Как мы понимаем, как бы пафосно ни звучали призывы официальной советской пропаганды, широту дерзких помыслов пришлось все-таки ограничить. И если до эпохи космических полетов можно еще было поощрять буйство мечты, то затем все это перешло в область научной фантастики. «Серьезная» наука уже не устремлялась так далеко. Максимум, на что сегодня могут претендовать идеологи освоения космоса, чем они могут оправдать дорогостоящие проекты – это поиск редких полезных ископаемых. Всё стало здесь прозаичным и рутинным. Наверное, именно поэтому сегодня сообщения о космических запусках уже не вызывают былого трепета и волнения.

Олег Носков

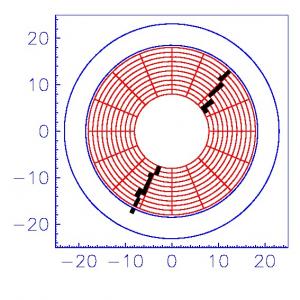

Среди возможных примеров таких эффектов – отклонение суммы углов Треугольника Унитарности от 180 градусов, обнаружение процессов, идущих с нарушением лептонного числа и другие. Новый эксперимент будет выполняться международной коллаборацией Belle II, в состав которой входит более 700 исследователей из 23 стран Азии, Европы, Северной Америки и Австралии.

Среди возможных примеров таких эффектов – отклонение суммы углов Треугольника Унитарности от 180 градусов, обнаружение процессов, идущих с нарушением лептонного числа и другие. Новый эксперимент будет выполняться международной коллаборацией Belle II, в состав которой входит более 700 исследователей из 23 стран Азии, Европы, Северной Америки и Австралии.