25 мая, с новозеландского побережья в космос отправилась первая полностью частнофинансируемая сверхлегкая ракета Electron. Новозеландская компания RocketLab на средства американских инвесторов разработала новую сверхлегкую ракету, которая стала ответом на потребности микроспутникивой революции произошедшей в космосе в это десятилетие. На этапе работы второй ступени произошел сбой, и ракета не достигла орбиты, но результат позволяет быть уверенным в дальнейшем успехе. Самый сложный компонент ракеты — первая ступень. Если она отработала, значит требуемый уровень технологий у компании есть.

Миниатюрные ракеты для спутников класса «микро» (массой 10-100 кг) и «нано» (массой 1-10 кг) — микроракеты (к этому термину относятся ракеты для запуска любых аппаратов массой менее 500 кг) —стали новым модным трендом в ракетостроении. Моднее многоразовых ракет. Сейчас, кажется, только ленивый не делает микроракеты — начиная от сооснователя SpaceX Джима Кантрелла, и заканчивая вологодскими пиротехниками. Инициаторов подобных проектов не останавливает, что десятки наноспутников ежегодно отправляют за борт с Международной космической станции, а пуски больших ракет разных стран выводят сразу несколько попутных спутников.

Проблема легких и сверхлегких ракет в том, что с уменьшением ракеты ее стоимость падает непропорционально массе выводимой полезной нагрузки. Если условный «Протон», выводящий 20 тонн на низкую орбиту, стоит $70 млн ($3 500/кг), то выводящий 3 тонны условный «Днепр» — $20 млн ($6 600/кг). А запускающий 150-килограмм Electron — обойдется в $5 млн. ($33 тыс/кг). Казалось бы, выбор в пользу тяжелых ракет очевиден: плати меньше, вози больше. Но все не так очевидно.

Сейчас самая легкая серийная космическая ракета — это Pegasus от компании Orbital Sciences, стартующая из-под крыла самолета. Она стоит $56 млн и несет до 450 кг нагрузки на низкую околоземную орбиту. В пересчете на килограмм — это самая дорогая ракета современности, но при этом она летает и с государственными аппаратами, и находит коммерческих заказчиков.

Просто спутники не измеряют, как картошку на рынке, килограммами. Чем меньше аппарат, тем меньше влияет его масса на стоимость его выведения на орбиту. Приобретают значение и другие факторы. Если спутник не вписывается в стандартные габариты, принятые производителями ракет и разгонных блоков, то потребуется оплатить адаптацию. Инженеры оператора пуска рассчитают: как надежнее и безопаснее разместить спутник под обтекателем попутной ракеты? Безопасность оценивается, прежде всего, основной нагрузки и других спутников-«попутчиков» — ни один спутник не должен разрушиться при старте от вибрации или перегрузок. Для разгонного блока или верхней ступени ракеты потребуется отредактировать программу полета, с учетом массы и расположения каждого попутчика. Эта «редакция» тоже за счет заказчика. А счета у ракетно-космических предприятий (неважно какой страны), немалые. Отчасти этим объясняется популярность универсального стандарта наноспутников CubeSat. Тут адаптация практически ничего не стоит — всё уже посчитано до нас, но вот за пусковой контейнер придется заплатить. За кубсат 1 кг — $80 000. Можно сравнить с гипотетическими $3 500/кг для «Протона».

Сегодня запустить спутник массой 10 кг можно за около $500 000 в зависимости от орбиты, даты и оператора пуска. И новый Electron, - ракета-носитель за $5 млн компании Rocket Lab, которая рассчитывает запускать спутники массой до 150 кг, уже не выглядит безумной растратой денег инвесторов.

Пуски с Международной космической станции (МКС) в эту математику не входят. Там всё дешевле, так как спутники отвозят государственными кораблями, а пускают из многоразовых контейнеров —очередями. А, например, образовательные спутники и NASA и Роскосмос могут запустить с МКС полностью бесплатно.

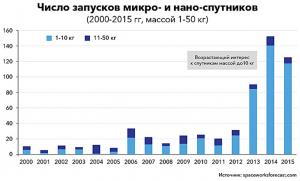

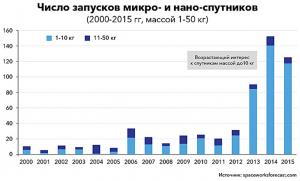

МКС лучше всего подходит как стартовая площадка для спутников для образовательных или технологических задач. Параметры орбиты МКС для коммерческих спутников не слишком удобны: орбита охватывает не всю площадь Земли, а высота полета по такой орбите приводит к небольшой «продолжительности жизни» спутника — около года (после чего он сгорает в атмосфере). Низкая околоземная орбита на высоте МКС годится для спутников, чтобы испытать на них электронику и алгоритмы управления, отработать какую-нибудь технологию типа фотокамеры, радиокомплекса, солнечного паруса или микродвигательной установки. Еще хорошо получится впечатлить потенциальных инвесторов: «В прошлом году мы запустили 30 спутников, в этом году — 60. Вот красивые фотографии, сделанные с них. Теперь нам нужно $150 млн для масштабирования наших технологий». В Кремниевой Долине такое работает. Работало, по крайней мере, несколько лет назад. А строители микроракет в свою очередь идут с этой статистикой к своим инвесторам: «Рынок растет: 30 наноспутников запустили в позапрошлом году, 80 — в прошлом. 160 — в этом. Здесь будет город-сад. Тысяча наноспутников в 2020-му году и коммунизм!»

МКС лучше всего подходит как стартовая площадка для спутников для образовательных или технологических задач. Параметры орбиты МКС для коммерческих спутников не слишком удобны: орбита охватывает не всю площадь Земли, а высота полета по такой орбите приводит к небольшой «продолжительности жизни» спутника — около года (после чего он сгорает в атмосфере). Низкая околоземная орбита на высоте МКС годится для спутников, чтобы испытать на них электронику и алгоритмы управления, отработать какую-нибудь технологию типа фотокамеры, радиокомплекса, солнечного паруса или микродвигательной установки. Еще хорошо получится впечатлить потенциальных инвесторов: «В прошлом году мы запустили 30 спутников, в этом году — 60. Вот красивые фотографии, сделанные с них. Теперь нам нужно $150 млн для масштабирования наших технологий». В Кремниевой Долине такое работает. Работало, по крайней мере, несколько лет назад. А строители микроракет в свою очередь идут с этой статистикой к своим инвесторам: «Рынок растет: 30 наноспутников запустили в позапрошлом году, 80 — в прошлом. 160 — в этом. Здесь будет город-сад. Тысяча наноспутников в 2020-му году и коммунизм!»

В настоящее время потребности коммерческих пусков нано- и микроспутников полностью удовлетворяются существующими операторами. NanoRacks обеспечивает выведение таких аппаратов с борта МКС. Spaceflight Industries выкупает свободные места перед пуском больших ракет в разных странах и сама ищет вторичную нагрузку. В России попутным выведением заведует коммерческое подразделение «Роскосмоса» — «Главкосмос». До недавнего времени работала компания «Космотрас», занимающаяся пусками конверсионных «Днепров».

Немалую долю на рынке попутной космической нагрузки занимает Индия. 15 февраля 2017 года она взяла новую высоту: своей легкой (не путать с «микроракетами») ракетой PSLV-XL запустила сразу 104 спутника, лишь один из них, государственный Cartosat-2D был массой 700 кг, остальные — наноспутники, 88 из которых были формата 3U американской компании Planet. Стоимость ракеты всего около $15 млн. Грубый подсчет стоимость/масса дает почти $1000 за килограмм — это очень мало, практически смехотворно.

В чем же привлекательность микроракет, если по цене они проигрывают большим ракетам, кораблям и МКС? Есть несколько дополнительных факторов:

Оперативность пуска. С того момента как спутник собран, испытан и подготовлен к старту, он должен летать. Иначе компания несет убытки за время его хранения и упускает выгоду. Даже выбрав ракету и оплатив место на ней, заказчику вывода спутника-попутчика придется ждать готовности не только ракеты, но и ее основной нагрузки, причем он никак не может ускорить процесс.

Выбор орбиты. Те, кто отправляют на орбиту спутники-попутчики вынуждены либо ждать подходящего случая, чтобы направить их по определенному маршруту, либо — заставлять их лететь туда, где потенциал спутника не будет реализован в полной мере. Хотя самая коммерчески востребованная орбита — солнечносинхронная, на нее часто летают и большие и маленькие ракеты.

Проведение испытаний. Серийное производство малых спутников хорошо тем, что можно часто модернизировать аппараты, обеспечивая стремительное эволюционное развитие, в сравнении с классическим многолетним циклом производства космической техники. Но чтобы внедрить новшество, его вначале надо испытать. Иногда производителям выгоднее заплатить дорого за быстрый пуск, чем держать сборочную линию в ожидании полета предыдущей модификации полгода или более. Пока таких серийных производителей можно перечесть по пальцам одной руки, но многие надеются, что их станет больше. Всё зависит от финансового успеха первой волны.

Сегодня развивается несколько проектов коммерческих нано- и микроспутниковых группировок, с которыми и связаны показатели динамичного роста запусков. Прежде всего — Planet. Стартап из Сан-Франциско, привлекший более $180 млн инвестиций, и запустивший более 200 наноспутников массой 5 кг. Создатели Planet поставили амбициозную цель — создать ежедневно обновляемый аналог Google Map, и уже запустили пилотную версию сервиса. На орбите работают около 120 спутников (часть запускалась с МКС и уже сгорела в атмосфере).

На подходе новая наноспутниковая группировка Spire — команда этого проекта хочет запустить не менее 60 наноспутников для сбора телеметрии с морских судов и погодного мониторинга.

Особняком стоят планы создания гигантских низкоорбитальных группировок для глобального интернета — OneWeb и SpaceX. Эти проекты питают большие надежды производителей традиционных средних и тяжелых ракет.

Есть еще несколько стартапов, прежде всего, из Кремниевой долины, в чьих планах выведение от нескольких до нескольких десятков нано- и микроспутников: UrtheCast, BlackSky Global, Planetary Resources, Astro Digital... В России подобные планы реализует Dauria Aerospace, готовится к возвращению в космос Sputnix, Все эти проекты объединяет только одно — отсутствие коммерческого успеха. Все они пока живут и развиваются за счет инвесторов, в стремлении реализовать новые возможности в космосе, которые открывает прогресс в микроэлектронике.

В ожидании коммерческого успеха наноспутников множество компаний в мире взялось производить микроракеты.

В ожидании коммерческого успеха наноспутников множество компаний в мире взялось производить микроракеты.

В конце 2015 года прошли первые испытания модели SPARK (Super Strypi) — американской трехступенчатой твердотопливной ракеты. Она эволюционно идет от военной разработки 1960-х и производится Aerojet Rocketdyne — крупной аэрокосмической корпорацией. Испытания закончились аварией из-за зашлакования двигателя первой ступени: на второй минуте полета ракета стала неконтролируемо вращаться и разрушилась. Будущее ракеты не определено, во многом оно зависит о военных заказов.

В январе 2017 закончилась неудачей японская попытка запустить самую маленькую космическую ракету SS-520-4. При цене в $4,3 млн, она должна была вывести спутник в 3 кг (получается $1,4 млн за кг!), но полет был прерван по команде ЦУПа из-за исчезновения телеметрии второй ступени.

SS-520-4 — доработанная геофизическая ракета, которые летали еще в 1990-е. Возможно, японское космическое агентство попытается осуществить еще один пуск, но коммерческие перспективы невелики.

В декабре 2016 года в московской промзоне прогремел взрыв, который поставил на грань закрытия российский частный проект создания микроракеты — компанию «Лин Индастриал». В то же самое время, втихую прошли успешные испытания малого ракетного двигателя компании «НСТР Ракетные Технологии». А на Boomstarter провалилась попытка сбора средств на твердотопливную ракету энтузиастов из Вологды.

В 2016 году в России появилась группа компаний «Галактика», которая среди своих широких целей в космосе заявила о разработках сверхлегких ракет. Сейчас компания прорабатывает два типа носителя: кислород-метановый, стартовой массой около 20 тонн для вывода аппаратов до 200 кг на низкие околоземные и солнечно-синхронные орбиты. И второй вариант твердотопливного носителя стартовой массой около 2 тонн для вывода полезных нагрузок массой до 10 кг на приполярные орбиты и до 200 кг на суборбитальные траектории.

Компания Virgin Galactic, переживающая многочисленные технические и организационные проблемы на пути к суборбитальным туристическим рейсам, намерена взяться и за спутники. В марте 2017 из компании выведен спин-офф Virgin Orbital. Ракета LauncherOne поначалу должна была стартовать из под крыла самолета White Knight, но красивый самолет не смог противостоять мощи Boeing 747-400, который теперь дорабатывается как носитель по схеме «воздушный старт». Для получения заказов на LauncherOne Ричард Брэнсон вошел в проект глобального интернета OneWeb, который готовит к выведению первые несколько сот спутников. Джим Кантрелл, один из сооснователей SpaceX в 2017 году покинул компанию, чтобы начать свой микроспутниковый стартап Vector Space System. Недавно они провели презентацию своей ракеты Vector-R и объявили о поиске инвесторов с $15 млн в раунде A.

В то же время, в глубоком кризисе пребывает несколько более ранних ракетных стартапов, возникших еще в 2000-е или раньше.

Компания-разработчик твердотопливной модульной ракеты Interorbital Systems с 1996 года смогла запустить только одну сверхзвуковую ракету по суборбитальной траектории, хотя в 2016 г. подрядилась запустить на Луну одного из участников Google Lunar X-Prise.

Стартап Firefly Space Systems сумел привлечь $21,7 миллионов в двух раундах, но следующий раунд сорвался из-за отказа крупного инвестора. Причиной отказа стали патентные претензии Virgin Galactic где ранее работали основатели с Firefly. Компания так и не приступила к производству своей кислород-керосиновой ракеты с клиновоздушным соплом. В апреле 2017 года компания обанкротилась, и все активы перешли владельцу группы компаний Noosphere Максиму Полякову. В будущем компания будет действовать под именем Firefly Aerospace.

Гибридный проект, Rocket Crafters, собирался к 2013 году привлечь $72 млн и создать 1300 рабочих мест, но не справился с задачей. Сейчас создатели компании продолжают развитие проекта в составе десяти человек и ежегодно переносят планируемый испытательный старт ракеты своей разработки.

Наиболее перспективным микроракетным проектом, на сегодняшний день, можно считать новозеландский стартап RocketLab, проинвестированный фондом Bessemer Venture Partners. Ракета Electron использует традиционную топливную пару: жидкий кислород и керосин, но под завязку напичкана инновациями: 3D печатные элементы двигателя, электропривод турбины, композитный корпус и топливные баки… Всё это призвано снизить стоимость запуска и упростить производство. Многоразовость не предполагается, хотя компоновка ракеты с девятью двигателями первой ступени напоминает Falcon-9. Компания уже оборудовала собственный космодром на новозеландском побережье и провела испытания блока двигателей первой ступени.

21 марта RocketLab привлекла $75 млн в раунде D, заодно обнародовав суммарный объем инвестиций: $148 млн. Новый раунд потребовался для наращивания производства, в ответ на большой поток заказов.

Тем временем Китай испытал в январе 2017 года твердотопливную ракету Kuaizhou-1A (и намерен выводить ее на мировой рынок). Мощность ракеты примерно в два раза превосходит Electron и приближается к Pegasus. Цена около $4,8 млн. Есть в Поднебесной и другие проекты, включая воздушный старт. Хотя китайские ракетостроители пока не могут на равных конкурировать на мировом рынке. Большинство производителей микроспутников — из США, а они с Китаем не торопятся работать из-за ограничений распространения технологий.

Таким образом, с одной стороны, микроспутниковая революция успешно использует доступные на сегодняшний день ресурсы выведения аппаратов в космос: МКС и большие ракеты. С другой, по всему миру развиваются проекты создания микроракет. Складывающаяся ситуация обещает высокую конкуренцию на мировом рынке и сильно зависит от коммерческого успеха нано- и микроспутниковых проектов. Поэтому можно ожидать, что выживут лишь несколько производителей микроракет новой волны.

Большим успехом для микроракетных стартапов можно считать фактическое закрытие российско-украинского конверсионного проекта «Днепр», с которым практически невозможно было конкурировать из-за низкой стоимости баллистических ракет, произведенных еще в СССР. Создавать свою микроракету «Роскосмос» в ближайшее десятилетие не намерен, а российским частным компаниям придется работать на свой страх и риск, в одиночку противостоя США, Индии, и Китаю. Можно лишь пожелать им большой удачи и смелых инвесторов.

Подготовлено для Forbes.ru