Есть кто живой?

Первые экзопланеты были открыты 25 лет назад, и с тех пор ученые находят все новые и новые. Правда, в противоположность красивым картинкам в новостях и упоминаниям о «зоне жизни» планеты эти по большей части никто никогда не видел, да и жизнь на них не торопится находиться, и уж тем более — выходить с нами на связь. Увы.

В 1992 году у пульсара PSR 1257+12 польский астроном Александр Вольщан и его коллега из Канады Дейл Фрейл открыли две экзопланеты. Поначалу их открытие встретили довольно сдержанно, например The New York Times выпустила об этом заметку под совсем не сенсационным заголовком: «Свидетельства в пользу планеты у взорвавшейся звезды крепнут».

Это неудивительно, ведь экзопланеты находили и раньше. Например, в 1989 году были обнаружены планеты Гамма Цефея A b и HD 114 762 b, а в 1991 ученые нашли у пульсара PSR B1829−10 планету с массой в 10 раз больше земной. Правда, открытие первых двух планет долгое время пребывало в статусе неподтвержденного, а последнее открытие и вовсе оказалось ошибкой в вычислениях. Однако в 1994 году Вольщан подтвердил свои результаты и официально стал первооткрывателем экзопланет.

Как открывают экзопланеты

Пульсары — это вращающиеся нейтронные звезды, одна из возможных финальных стадий жизни обычной звезды. Пульсар испускает электромагнитное излучение, которое из-за его вращения воспринимается на Земле как равномерные вспышки.

По этим вспышкам можно отмерять время не хуже, чем по атомным часам. Если же атомные часы оказываются точнее, значит, пульсар немного смещается в пространстве под действием одного или нескольких массивных тел — так ученые и вычисляют, есть ли у пульсара планеты. Впрочем, поскольку пульсаров мало, то и планет таким образом много не наоткрываешь.

Схожим образом работает метод радиальных скоростей: под действием обращающихся у звезды планет спектр ее излучения немного смещается, что позволяет вычислить невидимые экзопланеты. Таким образом в 1995 году была открыта первая экзопланета у «нормальной» звезды, похожей на наше Солнце — 51 Пегаса.

Однако самый массовый метод открытия экзопланет — транзитный: когда планета проходит между телескопом и звездой, она частично заслоняет звезду и по мерцанию ее света можно обнаружить планету. Таким способом ищет экзопланеты телескоп «Кеплер»: он был запущен в марте 2009 года и уже за первый год работы обнаружил больше тысячи экзопланет. Сейчас в каталоге NASA — 3475 подтвержденных планет.

Как выглядит экзопланета на самом деле

Как выглядит экзопланета на самом деле

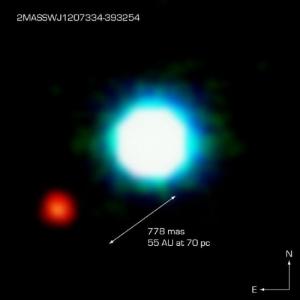

Обычно новости про экзопланеты иллюстрируют очень живописными изображениями. Правда, реальные изображения экзопланет получить сложно: их затмевает сияние звезд, у которых они обращаются. Поэтому впервые увидеть экзопланету удалось лишь в 2004 году.

Сейчас счет экзопланет, изображение которых было получено, идет на десятки, так что большую часть открытых планет никто никогда в прямом смысле не видел.

«Зона жизни»

Также в новостях про открытие экзопланет обычно упоминают про «зону жизни». «Зона жизни» — это не слишком далеко и не слишком близко к звезде, чтобы вода, если она есть на планете, не испарилась и не замерзла.

Название это добавляет новостям про экзопланеты популярности, но оно обманчиво: даже если планета и попадает в заветную зону, это еще не значит, что на ней есть вода и прочая необходимая для жизни химия и что звезда, вокруг которой обращается планета, будет вести себя достаточно спокойно, для того чтобы у планеты могла образоваться атмосфера.

Активность звезды — та ложка дегтя, которая портит многообещающее недавнее открытие семи планет у звезды TRAPPIST-1, три из которых находятся в «зоне жизни». Сама звезда считалась достаточно спокойной, но недавно ученые в этом засомневались.

(Не)долететь до экзопланеты

Чтобы немного разбавить пессимистичный настрой, нужно отметить, что атмосферы на экзопланетах все-таки встречаются, и в них даже иногда есть вода. Если вспомнить, что в Солнечной системе воду открывают то там, то сям, не очень удивительно, что она есть и в других планетных системах.

Правда, в отличие от окрестностей Солнца экзопланеты куда менее доступны для исследования космическими аппаратами. Так, самая близкая к нам проксима Центавра b находится от нас в четырех световых годах. Ближе уже вряд ли что-то найдется — планета обращается у звезды проксима Центавра и, если бы между ней и нами была еще одна звезда, мы бы заметили.

Тем не менее средств, позволяющих добраться до нее в какие-то разумные сроки, не исчисляемые тысячами лет, пока нет. Единственный вариант — световой парус, который задумали отправить к звездной системе альфы Центавра Юрий Мильнер и Стивен Хокинг, но и тот — пока еще идея, а не работающая технология.

Есть там кто?

В статье The New York Times, которая сообщала об открытии экзопланет в 1992 году, на общем сдержанном фоне бодро звучали комментарии астронома Фрэнка Дрейка: «Все верят в это открытие. И все думают, что еще множество подобных систем ждет своего открытия». Он оказался прав, но оптимизм Дрейка становится особенно понятен, если вспомнить придуманную им в 1960 году формулу для расчета количества разумных цивилизаций в Галактике, один из параметров которой — доля звезд, у которых есть планеты.

Дрейк был твердо уверен в существовании в Галактике инопланетян и никогда не был в этом одинок. С тех пор как были открыты радиоволны, люди пытаются как поймать сигналы внеземных цивилизаций, так и отправить им дружеский привет. В ответ пока тишина, которая наводит скептически настроенных граждан на грустные размышления.

Может быть, когда нам удастся найти следы микроорганизмов в океанах Энцелада или где-нибудь под поверхностью Марса, нам станет немного легче продолжать верить и надеяться, что мы не одиноки во Вселенной.

Екатерина Боровикова

- Подробнее о Есть кто живой?

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии