Главное - многоразовость!

Илон Маск считает, что многоразовые ракеты должны садиться на хвост, опираясь при этом на «ноги». Часть российских ракетчиков — что первым ступеням лучше планировать на крыльях и садиться на шасси. Другая их часть — что выгоднее всего парашют. Кто прав и кто на самом деле выиграет гонку за многоразовость?

Несколько лет назад в нашей космической отрасли было трудно найти более «однозначную» тему, чем многоразовые ракеты. Практически все отечественные специалисты, чья позиция освещалась СМИ, говорили одно и то же: опыт шаттлов показал, что многоразовые носители дороже одноразовых. Поэтому смысла идти в русле решений SpaceX, создавая многоразовые первые ступени для ракет и многоразовые же космические корабли, особо нет.

За этим последовали 2016-2017 годы, когда SpaceX впервые запустила «бэушную» ракету, — и все быстро изменилось. Фонд перспективных исследований объявил о том, что в России создается сверхлегкий носитель с многоразовой первой ступенью, оснащенной крыльями. Однако при внимательном рассмотрении выясняется, что новый проект — это уменьшенный «Байкал», концепция которого была представлена еще в 2001 году. Есть ли у проекта, возникшего 17 лет назад, шансы догнать уходящий поезд многоразовости?

Какие плюсы у возврата ступени на крыльях

Любая первая ступень ракеты взлетает на десятки километров, то есть имеет очень большую «даровую» энергию, которую можно использовать для возврата к космодрому. Она может просто спланировать от точки разделения со второй ступенью до посадочной полосы. Но у обычной ступени очень плохая аэродинамика — это просто цилиндрический бак от горючего и окислителя, он далеко не спланирует. Поэтому еще в 2001 году родился проект «Байкал». Его первая ступень должна была оснащаться большим прямоугольным крылом, которое на старте оставалось сложенным, а после отделения второй ступени и полезной нагрузки разворачивалось и позволяло первой ступени нормально планировать.

По проекту в воздух новый «Байкал» будет поднимать топливная пара метан-кислород. Для многоразовости метан куда лучше керосина: при сгорании последнего образуется сажа, которая оседает на подсистемах ракеты. Ее нужно или удалять, что делает эксплуатацию дороже, или мириться с небольшим числом повторных использований ступени.

Метан и кислород летучи, и, чтобы избавиться от их остатков, достаточно оставить баки с ними открытыми во время возврата первой ступени на Землю. К слову, на той же паре метан-кислород Илон Маск планирует запускать следующую ракету своей компании — недавно начатую BFR, самую мощную ракету в истории человечества.

17 лет назад наш многоразовый проект «не взлетел», и легко понять, почему. Российские одноразовые ракеты в пересчете на стоимость вывода полезной нагрузки были самыми дешевыми в мире, куда дешевле многоразовых шаттлов. К тому же космических запусков в мире было немного и многоразовость сделала бы изготовление новых ракет редкостью, а штучное производство означало бы простой предприятий российской космической отрасли. К чему перемены, когда все и так хорошо? Нечто подобное произошло, например, с новозеландскими птицами моа. Им незачем было подниматься в воздух, потому что они и так были крупнейшими животными на острове — им нечего было опасаться.

17 лет назад наш многоразовый проект «не взлетел», и легко понять, почему. Российские одноразовые ракеты в пересчете на стоимость вывода полезной нагрузки были самыми дешевыми в мире, куда дешевле многоразовых шаттлов. К тому же космических запусков в мире было немного и многоразовость сделала бы изготовление новых ракет редкостью, а штучное производство означало бы простой предприятий российской космической отрасли. К чему перемены, когда все и так хорошо? Нечто подобное произошло, например, с новозеландскими птицами моа. Им незачем было подниматься в воздух, потому что они и так были крупнейшими животными на острове — им нечего было опасаться.

Но однажды в Новой Зеландии появился человек, а на рынке космических запусков — Илон Маск. С этого момента моа и традиционным космическим игрокам как-то перестало везти. Возникло понимание того, что надо что-то менять. Как это сформулировал Дмитрий Рогозин, «американцы в рамках своих программ уже создают носители, которые дают возможность сэкономить на пусках… с возвращаемыми первыми ступенями. Россия должна дать им ответ». Следовательно, продолжал Рогозин, нужен «асимметричный ответ» SpaceX. Необходимость «асимметрии» он объяснял тем, что идти по пути американской частной компании для России слишком затратно. Тут, правда, возникает вопрос: как совместить «возможность сэкономить на пусках» с тем, что «идти по пути США [SpaceX] слишком затратно»? Но это, как несложно догадаться, вопрос скорее риторический.

Итак, крылья мы выбрали потому, что это не так дорого. И действительно, новый проект, анонсированный Фондом перспективных исследований, предусматривает отделение первой ступени от второй на высоте менее 60 километров. Это значит, что ее скорость неизбежно будет ниже двух километров в секунду. То есть торможение двигателями практически не потребуется — только горизонтальный полет. В варианте SpaceX — посадки на хвост — нужно создавать куда больше нового.

Дело в том, что для посадки на хвост требуется умение точно и дозированно менять тягу ракетных двигателей первой ступени. Это значит, что таких двигателей в первой ступени либо должно быть много, либо они должны необычайно широко варьировать тягу. Двигателей второго типа просто нет — даже SpaceX пока только работает над ними. Поэтому в том же Falcon 9 в первой ступени работает сразу девять двигателей. Своей первой ступени под такое количество двигателей у России нет — у нас традиционно используется более оптимальная для одноразовых ракет схема с одним двигателем.

Теперь о минусах

Да, крылья не потребуют многодвигательной схемы, но все имеет свою цену. Возврат первой ступени на крыле значит, что скорость в момент соприкосновения с поверхностью не будет погашена тягой ракетных двигателей, как при посадке на хвост. Поэтому нужно «самолетное» шасси, способное перенести большие нагрузки, а не более легкие «ноги», как у Falcon 9. Кроме того, как мы уже отмечали, посадить первую ступень на морскую платформу Россия, в отличие от Маска, не может. Значит, нашей первой ступени не удастся сесть одним планированием, нужен турбореактивный двигатель и запас топлива для него.

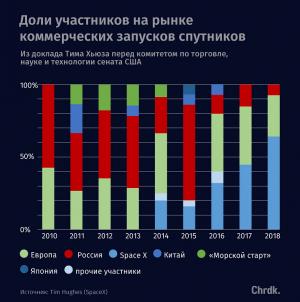

Дополнительный минус «байкальских» крыльев — их привязанность к Земле. Маск выбрал посадку на хвост, по образцу советских лунных аппаратов, не просто так. Победа на рынке коммерческих запусков, которую он одержал к 2017 году, — для него всего лишь ступень на пути к настоящей цели SpaceX — другим небесным телам. Сесть на хвост можно где угодно, кроме планет-гигантов, потому что там садиться не на что. А на крыльях — нет, потому что кое-где (Луна) атмосферы нет, а кое-где (Марс) она такая разреженная, что крылья там не помогают. Впрочем, для России этот минус роли не играет, поскольку мы, в отличие от SpaceX, не собираемся высаживаться на Марс в обозримом будущем.

Есть и более близкие к Земле минусы представленного публике «крылатого» проекта. Это сверхлегкая система с полезной нагрузкой 600 килограммов. Чем крупнее ракета, тем ниже себестоимость выводимого ею груза, поэтому и Falcon 9 и «Протон» — ракеты тяжелые, а строящаяся BFR — сверхтяжелая. Соответственно, сверхлегкая ракета с многоразовой первой ступенью будет выводить на орбиту грузы дороже заокеанского конкурента.

Есть и более близкие к Земле минусы представленного публике «крылатого» проекта. Это сверхлегкая система с полезной нагрузкой 600 килограммов. Чем крупнее ракета, тем ниже себестоимость выводимого ею груза, поэтому и Falcon 9 и «Протон» — ракеты тяжелые, а строящаяся BFR — сверхтяжелая. Соответственно, сверхлегкая ракета с многоразовой первой ступенью будет выводить на орбиту грузы дороже заокеанского конкурента.

Очевидно, в Роскосмосе это тоже понимают. Однако если рассматривать сверхлегкую частично многоразовую ракету как демонстратор самой технологической возможности спасения первой ступени на крыльях, то все становится на свои места. Если первую ступень получится спасать таким образом, то дальше уже можно думать и о создании более крупной версии. Тем более что сверхлегкий опыт покажет и то, насколько дорого оснащать космические ракеты крыльями и имеет ли это экономический смысл, или проще идти по пути посадки на хвост.

«Чердак» попросил Роскосмос прокомментировать текущий статус проекта сверхлегкого носителя. Там подтвердили, что ФПИ и Роскосмос действительно ведут такой проект, в котором участвует с одной стороны ГНКПЦ имени Хруничева, а с другой — ОКБ Мясищева. Если он покажет экономическую целесообразность многоразовости на крыльях, речь может пойти и о более крупной версии. Таким образом, на сегодня статус этой разработки заметно лучше («официальнее»), чем у другого инициативного многоразового российского проекта, с посадкой ракеты на хвост. О нем — ниже.

Что у нас есть кроме крыльев?

Государственный ракетный центр имени Макеева еще в 2007 году, когда Маск не планировал сажать свой Falcon на хвост, предложил проект «Россиянка». Эта ракета должна была садиться на хвост, используя тягу своих двигателей. С тех пор прошло много лет, но ГРЦ по-прежнему не отказывается от своей идеи.

Интересно, что здесь макеевцы на самом деле оказались дальновиднее Маска. Тот долго планировал спасать ракету на парашютах, как приземляются «Союзы», о чем не раз заявлял. Лишь в 2008—2009 годах SpaceX убедилась в том, что в СССР было известно давно: парашюты не обеспечивают достаточно мягкого приземления крупной и сложной техники. Правда, толку от прозорливости макеевцев было мало: денег на ее воплощение в металл они не получили.

В январе 2018 года в очередной раз отметился и наследник «Россиянки» — проект «Корона». Полезная нагрузка у него заявлена в семь тонн, при этом садится на своих двигателях не одна первая ступень, но вся ракета целиком — благо, это одноступенчатая ракета. В принципе это то, к чему стремится и SpaceX, которая хочет сделать и верхние ступени многоразовыми. Казалось бы, вот она, возможность сработать на опережение заокеанских конкурентов.

Но пока дальше эскизного этапа работа не очень движется — на нее не дают финансирования. Кроме того, «Корона» — это очень большой объем действительно новых технологий, в то время как у нас пока хотят догнать и перегнать Маска, как мы помним, так, чтобы это не было «слишком затратно».

Корпус одноступенчатой ракеты, способной выводить в космос семь тонн и садиться после этого на остатках топлива, должен быть рекордно легким — углепластиковым, впервые в практике мирового ракетостроения, которое до сих пор опиралось на металл. К тому же одноступенчатой ракете нужны двигатели, которые хорошо работали бы и в вакууме, и в атмосфере (у обычной ракеты за это отвечают разные по конструкции двигатели второй и первой ступеней). Для создания «универсального жидкостного ракетного двигателя» макеевцы предложили оснастить его не соплом Лаваля, как на всех ракетах мира, а принципиально новым — клиновоздушным соплом. И посадочные «ноги» у «Короны» необычные, на пневматических амортизаторах, для обеспечения мягкой посадки даже на неустойчивую морскую платформу.

Корпус одноступенчатой ракеты, способной выводить в космос семь тонн и садиться после этого на остатках топлива, должен быть рекордно легким — углепластиковым, впервые в практике мирового ракетостроения, которое до сих пор опиралось на металл. К тому же одноступенчатой ракете нужны двигатели, которые хорошо работали бы и в вакууме, и в атмосфере (у обычной ракеты за это отвечают разные по конструкции двигатели второй и первой ступеней). Для создания «универсального жидкостного ракетного двигателя» макеевцы предложили оснастить его не соплом Лаваля, как на всех ракетах мира, а принципиально новым — клиновоздушным соплом. И посадочные «ноги» у «Короны» необычные, на пневматических амортизаторах, для обеспечения мягкой посадки даже на неустойчивую морскую платформу.

В качестве топлива и окислителя предлагается использовать водород и кислород. Это энергетически весьма выгодное сочетание — высокий удельный импульс плюс никакой сажи. Но под него нужна отдельная инфраструктура для сжижения водорода — она была в СССР, но у современной России такой нет.

Мощности для сжижения водорода дорогие и оправдывают себя экономически только при массовых запусках. Это также снижает привлекательность проекта, по крайней мере если мы хотим избежать крупных капиталовложений. К тому же «Корона» не сверхлегкий, а полноценный средний носитель. Поэтому его создание макеевцами оценивается в два миллиарда долларов. Это дешевле Ангары — ее разработка стоила несколько миллиардов долларов, но та создавалась до 2014 года, когда деньги на космос выделяли куда охотнее. Сейчас ситуация в российской экономике совсем иная — есть сомнения в том, что макеевцам дадут эти два миллиарда.

Вся история нашей космонавтики — это история о том, как отечественный конструктор что-то предлагает, госзаказчик говорит: «На Западе этого нет, а там не дураки сидят, значит, это нереально или не нужно», а потом «это» появляется на Западе, и тут наши бросаются догонять. Именно так было с Королевым, в 30-е годы строившим ракеты в личное время. Лишь после зримого успеха «Фау-2» ему дали заниматься ракетами за государственный счет. Так было и с космическими челноками: проект «Спираль» появился в СССР до шаттлов, но ему не давали ходу, пока американцы не сделали свои челноки. Только тогда руководство профинансировало разработку «Бурана», спроектированного по образцу шаттлов и со всеми их недостатками.

Кажется, мы вновь видим эту историю. Проект макеевцев и самый проработанный, и самый инновационный из существующих на сегодня (даже BFR более традиционна в плане технического облика), но мы вряд ли увидим его реализованным.

А чего стоит ожидать?

Сверхлегкий проект с крылатой первой ступенью не может конкурировать с «Фальконами» в цене просто потому, что он сверхлегкий, а «Фальконы» средние и тяжелые. «Корона» не может конкурировать с «Фальконами» потому, что в ней слишком много нового и аналогов этого нового на Западе пока нет, а значит, руководство отечественной космической отрасли, традиционно настроенное консервативно, средств на такую ракету, скорее всего, не даст.

К тому же «Корона» — проект инициативный, то есть за нее болеют ее авторы, но они не стоят в базовом плане развития Роскосмоса. В Федеральной космической программе их финансирование также не предусмотрено (по крайней мере, пока).

Исходя из этого, нетрудно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации в области российских многоразовых ракет. К 2022 году, через несколько лет успешных пусковых кампаний Falcon 9 Block 5, мы можем получить демонстраторы сверхлегкого наследника «Байкала» с крыльями. Но не «Корону». На фоне продолжающегося доминирования «Фальконов» на мировом рынке коммерческих запусков рано или поздно наша страна обратится к копированию их схемы — с посадкой первой ступени ракет хвостом вниз на выдвижные «ноги».

- Подробнее о Главное - многоразовость!

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии