«Мы даже не понимаем степени изученности наших близлежащих дальневосточных морей!»

Российская академия наук разрабатывает новый крупный научный проект исследования и освоения глубоководных ресурсов дальневосточных морей — по замыслу создателей, он должен стать флагманом научных исследований на Дальнем Востоке. Корреспондент «Чердака» поговорила об этом проекте, о современных исследованиях в океане и о том, зачем нужны ученые, с вице-президентом Российской академии наук, научным руководителем Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН Андреем Адриановым.

— Вы — инициатор этого проекта? Это ваша идея?

— Сложно сказать. Потому что многие высказываются в том плане, что мы еще очень мало знаем о Мировом океане, особенно о глубоководной его части. Сама-то эта идея — сделать такой крупный проект — возникла после того, как уже произошло некое обсуждение в профессиональном сообществе.

Когда мы говорим о каких-то мегапроектах, обычно имеем в виду проекты по физике, например крупные уникальные мегаустановки. Когда мы рассуждаем о таких очень крупных проектах, чаще всего это бывают некие физические начинания — мы говорим о мегаустановках и так далее. Ну, а здесь родилась такая идея — попробовать объединить усилия и технические возможности ученых разных специальностей, чтобы попытаться заглянуть в океанские глубины.

Понятно, что эта идея все равно на чем-то основана. Мы уже примерно понимаем, что нас ждет в этих океанских глубинах, это крайне интересно, и мы связываем с этим большие надежды.

Вот давайте посмотрим: сколько человек слетало в космос? Вы можете мне с ходу сказать?

— Несколько сотен.

— 560 человек уже побывали в космосе. 12 человек высаживались на Луну. Шесть человек были на оборотной стороне Луны. Сколько человек у нас опускались на глубины больше 10 километров?

— Джеймса Кэмерона, наверное, все знают.

— Три. Это Уолш и Пикар на «Триесте», это было достаточно давно — в 1960 году, и совсем недавно, в 2012 году, — Кэмерон.

Три человека! На глубине больше семи километров тоже немногим больше десятка [человек] можно насчитать. Вот это соотношение в какой-то степени говорит, насколько хуже мы знаем глубины океана, чем ближний космос.

Даже дальний космос мы знаем гораздо больше и лучше, нежели океанские глубины. В то же время океан — ведь это самое большое жизненное пространство на нашей планете. Это касается именно его глубин. Какова средняя глубина Мирового океана?

— Не знаю. Рискну предположить, что около пяти километров.

— Средняя цифра все время плавает, и тут следует дать уточнение: у нас еще нет точной информации. До сих пор глубины во впадинах и желобах уточняются. Где-то в 2015 году эта цифра была 3688 метров. Естественно, самая глубокая точка, как мы считаем, это 11 022 метра. Эта цифра основывается на измерениях нашего знаменитого исследовательского судна «Витязь». Во всех российских источниках именно она фигурирует. В западных источниках она немного меньше, где-то 10 994 метра, что уже, в сущности, детали. 95% гигантского пространства Мирового океана — глубины больше 1 километра. А две трети — уже глубины побольше трех километров. Бескрайние абиссальные равнины образуют ложе океана, составляя 75% его общей площади.

Теперь давайте посмотрим на эту огромную площадь и столб воды над ней. Это огромный объем и это жизненное пространство — оно же все населено! Это жизненное пространство на два порядка превышает жизненное пространство на суше. Нам казалось все время, что разнообразие на суше больше, нежели в океане. Но такое представление было лишь потому, что мы об океане очень мало знали и знаем.

Теперь давайте посмотрим на эту огромную площадь и столб воды над ней. Это огромный объем и это жизненное пространство — оно же все населено! Это жизненное пространство на два порядка превышает жизненное пространство на суше. Нам казалось все время, что разнообразие на суше больше, нежели в океане. Но такое представление было лишь потому, что мы об океане очень мало знали и знаем.

Большинство полезных ископаемых мы берем на суше — так же, как и большинство продовольственных ресурсов. Но, как оказалось, океан — это огромное хранилище и углеводородов, и минеральных ресурсов, и биологических ресурсов, которые могут представлять огромный резерв для будущих поколений. И чем больше мы узнаем, тем больше встает вопросов, связанных с развитием технологий: как прикоснуться к этим ресурсам? Как их добывать с больших глубин? Как их оценить? Как не нанести ущерб вот этим глубоководным экосистемам? И так далее.

Разные страны не только дружат между собой, но еще и конкурируют, в том числе за ресурсы. На суше мы все поделили межгосударственными границами. Более того, сейчас мы практически поделили весь шельф. Следующий шаг, к которому мы неминуемо подойдем, — это попытки разделить океанские ресурсы, глубоководные ресурсы. И если мы здесь опоздаем — в решении этой важной геополитической задачи — потеряем наши некоторые преимущества, а у нас они здесь есть, потому что Советский Союз был лидером в глубоководных исследованиях Мирового океана. Так мы можем ограничить для наших потомков доступ к этим океанским ресурсам. Не потому, что мы не вооружим их технологиями, а потому, что доступ к данным ресурсам уже будет ограничен и поделен.

Разные страны не только дружат между собой, но еще и конкурируют, в том числе за ресурсы. На суше мы все поделили межгосударственными границами. Более того, сейчас мы практически поделили весь шельф. Следующий шаг, к которому мы неминуемо подойдем, — это попытки разделить океанские ресурсы, глубоководные ресурсы. И если мы здесь опоздаем — в решении этой важной геополитической задачи — потеряем наши некоторые преимущества, а у нас они здесь есть, потому что Советский Союз был лидером в глубоководных исследованиях Мирового океана. Так мы можем ограничить для наших потомков доступ к этим океанским ресурсам. Не потому, что мы не вооружим их технологиями, а потому, что доступ к данным ресурсам уже будет ограничен и поделен.

Наибольшая конкуренция между странами сейчас — это именно конкуренция за ресурсы. А так ли велики ресурсы океана? Что ж, давайте посмотрим: сейчас всего 34% нефти добывается из морских месторождений, остальное — из сухопутных месторождений. Хотя, если мы сравним все разведанные запасы нефти, получится, что 70% запасов приходится на Мировой океан.

— Не только шельф, на весь Мировой океан. Углеводородных ресурсов и запасов в океане больше, чем на суше. Да, действительно, 60% запасов нефтеуглеводородов приходится на шельф. Но 40% приходится уже на глубоководную область, на материковый склон. Примерно такие же пропорции получаются и при оценке запасов природного газа.

Теперь давайте посмотрим на минеральные ресурсы: в океане они также сосредоточены в огромном количестве. Например, железо-марганцевые конкреции. Это такие вот круглые катышки размером от 1 до 10 сантиметров, которые огромными россыпями располагаются на океанском ложе. А в районах океанских гор есть такие полезные ископаемые, которые называются «кобальтосодержащие марганцевые корки». Кобальт — очень важный металл для электронной промышленности, металлургии, химической промышленности, используется в качестве катализатора. Например, аккумуляторные батареи, на которых в том числе работают и наши многочисленные гаджеты, — для всего этого необходим кобальт. Ресурсы кобальта на суше очень ограничены, а в Мировом океане их в десятки раз больше.

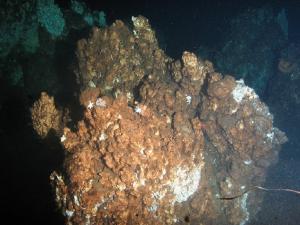

Вблизи материков расположены островные дуги, это зоны повышенной сейсмической активности и вулканической деятельности. С этими зонами часто связаны гидротермальные выходы: горячая, сильно минерализованная вода выходит из океанского дна и формируются конструкции из минералов в виде огромных труб, из которых выходят темные, практически черные клубы горячей минерализованной воды. Вот в этих зонах сосредоточены глубоководные полиметаллические сульфиды. Вот в этих самых сульфидах, в огромных «черных курильщиках», имеются в большом количестве медь, цинк, золото, серебро, различные редкоземельные элементы.

С одной стороны, это все находится на больших глубинах. С другой стороны, это лежит на поверхности. Если на суше мы должны копать, то те же самые железо-марганцевые конкреции просто лежат на океанском дне. Да, на глубинах — иногда в несколько километров. Но сейчас разведка этих полезных ископаемых, а в некоторых случаях даже и добыча, происходит с глубин в несколько километров. Есть уже технологии, которые позволяют поднимать железо-марганцевые конкреции с глубины до пяти километров. А полиметаллические сульфиды добывают с глубины в 1,5−2, иногда даже 4 километра. В океан опускаются огромные машины, которые можно сравнить с бульдозерами и экскаваторами. Они соскребают породу со дна, и по специальным трубопроводам все это поднимается на поверхность.

С одной стороны, это все находится на больших глубинах. С другой стороны, это лежит на поверхности. Если на суше мы должны копать, то те же самые железо-марганцевые конкреции просто лежат на океанском дне. Да, на глубинах — иногда в несколько километров. Но сейчас разведка этих полезных ископаемых, а в некоторых случаях даже и добыча, происходит с глубин в несколько километров. Есть уже технологии, которые позволяют поднимать железо-марганцевые конкреции с глубины до пяти километров. А полиметаллические сульфиды добывают с глубины в 1,5−2, иногда даже 4 километра. В океан опускаются огромные машины, которые можно сравнить с бульдозерами и экскаваторами. Они соскребают породу со дна, и по специальным трубопроводам все это поднимается на поверхность.

Добыча связана с развитием самых передовых технологий. И сейчас многие страны озадачились разведкой залежей полезных ископаемых на морском дне. Да, большинство районов, где они сосредоточены, находятся вне зон национальных юрисдикций. Когда все находится в зоне национальной юрисдикции, дело обстоит достаточно просто: мы разведали, мы знаем, что здесь это лежит. Это и так наше. Сейчас это добывать дорого, для будущих поколений и оставим.

Но когда обнаруженные ресурсы находятся вне зоны национальных юрисдикций, возникают вопросы. Страны ищут возможности получить доступ к этим полезным ископаемым. В 1994 году в рамках Конвенции по морскому праву ООН был создан Международный орган по морскому дну. Он выдает такие лицензии на разведку глубоководных полезных ископаемых разным странам. Россия тоже играет в эту игру. У России есть участки и в Тихом океане, и в Атлантическом океане.

Итак, страны ведут разведку. Разработка — это уже следующий вопрос. Если вы разведали какой-то участок с полезными ископаемыми, показали международному сообществу, что провели здесь разведку, оценили извлекаемые запасы, то вы имеете право часть этого разведанного участка принять в разработку и в последующем добывать эти полезные ископаемые. Правила промышленной разработки в Международном районе Мирового океана будут окончательно разработаны к 2020 году, когда планируется выдавать лицензии уже на добычу разведанных запасов. Но тот, кто провел эту разведку, имеет преимущественное право, вы понимаете?

Если мы отстанем в этом процессе, у нас не будет возможности при всем желании в дальнейшем получить доступ к данному ресурсу.

В наших дальневосточных морях есть очень интересные глубоководные экосистемы. И мы их уже начали изучать. У нас есть подводные аппараты, и автономные, и телеуправляемые. Сейчас мы видим свою задачу в том, чтобы не просто изучать глубоководные ресурсы, но и иметь возможности решать другие важные вопросы. Например, оказывается, скопления глубоководных полиметаллических сульфидов приурочены к т.н. черным курильщикам. Но одновременно эти «курильщики» представляют собой совершенно уникальную природную экосистему, здесь огромное разнообразие живых организмов! Они существуют не за счет солнечной энергии, не за счет фотосинтеза, как на поверхности, а за счет хемосинтеза — химической энергии. Все это начинается с каких-то метанотрофных бактерий, выстраиваются свои пищевые цепочки. И концентрация жизни может достигать десятков килограммов на квадратный метр! Это совершенно уникальные экосистемы. И как нам совместить вытекающие из этого практические задачи? Задачу добычи полезных ископаемых, задачу добычи глубоководных биологических ресурсов и задачу сохранения уникальной глубоководной экосистемы?

— Практика показывает, что никак не удастся совместить. Просто добываются ископаемые, и все. Если практика суши может служить здесь примером.

— Практика показывает, что никак не удастся совместить. Просто добываются ископаемые, и все. Если практика суши может служить здесь примером.

— Сейчас это действительно так, потому что степень изученности минеральных ресурсов в океане, как ни странно, больше, нежели степень изученности биологических ресурсов. Нам не хватает научных данных для взвешенных решений.

Вот лишь несколько примеров, они достаточно интересны. В 2009 году вышли работы в журнале Science, где ученые попытались посчитать биомассу рыб в океане. Как мы оцениваем, сколько рыбы в океане? Ведутся «учетные траловые ловы» с определенной периодичностью, цикличностью, в определенных зонах и т.д. Примерная биомасса рыб получилась около 1 млрд тонн. С одной стороны, цифра большая. С другой стороны, применительно к огромному океану — какая-то она подозрительно маленькая. Почему оно так получилось? В основном ловили в верхнем слое — в эпипелагиали, это 0—200 метров. Потому что, когда пробовали ловить глубже, мало что туда попадалось. Ну какой вывод вы сделаете? В верхних слоях рыба ловится, она есть, а на глубине рыбы гораздо меньше. Напомню, это 2009 год, совсем недавно, а журнал Science — уважаемый источник. Потом попробовали пересчитать, моделируя. Вот можно посчитать, сколько первичной продукции в океане образуется. Потом эту первичную продукцию потребляют консументы (от лат. consume — потреблять) первого порядка, второго порядка и т.д. И так попробовали посчитать по моделям — тоже получалось от 900 млн до 2 млрд тонн биомассы.

Но уже в 2014 году в журнале Nature выходит новая статья — биомасса рыб в Мировом океане по меньшей мере на порядок больше — от 11 до 15 миллиардов тонн!

Как же так ошибались? Оказалось, что оценка с помощью тралов эффективна только в эпипелагиали, а рыбы, которые живут глубже, «в сумеречной зоне» — мезопелагиали, от 200 до 1000 метров, из-за особенностей зрения хорошо видят тралы и могут их обходить. А вот когда попробовали использовать сонары и просканировали мезопелагиаль, которая представлялась «пустой», на глубинах до 1000 метров обнаружили огромные скопления т.н. мезопелагических рыб! Это, как правило, рыбы небольшого размера, до 20—25 см. Там преобладают всего лишь несколько глубоководных семейств, но биомасса этих рыб совершенно колоссальная. Да, мы пока не знаем, как ее взять с глубины в 1 километр, как переработать, но теперь знаем, что наши представления о биомассе рыбы в океане были, мягко говоря, не совсем правильными. А оценить биомассу в еще более глубоких слоях, в батипелагиали и абиссопелагиали — у нас даже нет еще технических возможностей.

Мы описали на сегодняшний день всего лишь около 2 млн видов. В год описывается порядка 16 тысяч, а в самые продуктивные, полезные годы — до 20 тысяч новых видов. Что это значит? Чтобы описать очередные два миллиона видов, нам нужны очередные сто лет. Т.е. количество видов на планете существенно больше, чем мы можем описать на современном уровне. Тогда, казалось бы, зачем мы возимся?

Во-первых, это, конечно, процесс познания разнообразия жизни на планете, понимание путей эволюции в разных группах живых организмах. Но, кроме этого, вы понимаете, каждый новый организм — это источник каких-то новых биологически активных веществ. Потому что каждый вид характерен не просто каким-то определенным обликом или геномом, но еще и своей биохимией, продуктами метаболизма. Оказалось, что глубоководные организмы являются источником соединений, очень перспективных для создания новых типов лекарственных препаратов. Например, противоопухолевых средств или новых антибиотиков.

— И наземные бактерии еще не видели этих соединений — значит, у них нет устойчивости?

— Конечно же! Это новый источник очень перспективных антибиотиков.

Другой пример: глубоководные организмы живут очень долго, как правило. У них метаболические процессы идут с более низкой скоростью, чем у мелководных организмов. Есть очень интересная особенность у глубоководных организмов — у них практически нет злокачественных образований. Ведь онкология есть не только у человека, она есть и у животных. А у глубоководных организмов как-то так получается, что этого нет. Есть что поискать, правда?

Из всех известных нам лекарственных препаратов сейчас где-то 60% имеют природное происхождение. Из этих 60% только 1,5% приходится на глубоководные источники. Но если мы посмотрим на эти полтора процента, то 75% из них показывают очень высокую противоопухолевую активность.

В наших экспедициях мы собираем иногда какие-то глубоководные организмы, передаем их нашим коллегам — биохимикам, медикам, фармакологам. Из некоторых из них уже получены химические вещества, которые показывают чрезвычайно высокую эффективность против определенных типов рака. А некоторые страны организуют очень дорогостоящие глубоководные экспедиции сейчас только с одной целью — собрать эти глубоководные организмы, из которых можно получить новые химические соединения.

Да, мы сейчас не можем добывать такие глубоководные ресурсы в больших объемах. Это очень дорого. Однако это важно знать для будущих поколений. Может оказаться так, что новые технологии позволят использовать эти биологические ресурсы.

Мы столкнулись с еще очень интересной проблемой. Многие уникальные глубоководные экосистемы совпадают с зонами концентрации минеральных ресурсов!

Например, мы обследовали с помощью глубоководных роботов две уникальные глубоководные экосистемы в наших дальневосточных морях. Одна из них — это Баритовые горы в районе впадины Дерюгина в Охотском море. Это высокие подводные постройки из сульфидов, они гидротермального происхождения. Там очень интересное глубоководное сообщество, существующее за счет хемосинтеза. Огромная концентрация жизни вокруг этих Баритовых гор! По ним ползают крабы, креветки. А эти Баритовые горы уже стоят у геологов на заметке как область для потенциальной в будущем добычи полезных ископаемых, глубоководных сульфидов.

Например, мы обследовали с помощью глубоководных роботов две уникальные глубоководные экосистемы в наших дальневосточных морях. Одна из них — это Баритовые горы в районе впадины Дерюгина в Охотском море. Это высокие подводные постройки из сульфидов, они гидротермального происхождения. Там очень интересное глубоководное сообщество, существующее за счет хемосинтеза. Огромная концентрация жизни вокруг этих Баритовых гор! По ним ползают крабы, креветки. А эти Баритовые горы уже стоят у геологов на заметке как область для потенциальной в будущем добычи полезных ископаемых, глубоководных сульфидов.

И другой пример: в Беринговом море есть вулкан Пийпа, недалеко от Командорских островов. Его подножье находится на глубине 4200 метров, а вершина лишь на 300 метров не доходит до поверхности. Такие вулканы — зона с высокой концентрацией кобальтосодержащих марганцевых корок, тоже потенциальная зона для добычи полезных ископаемых. Мы были поражены биологическому разнообразию, которое существует у подножия этого вулкана и покрывает его склоны. Абиссальные участки у подножия вулкана покрыты огромными стадами пасущихся глубоководных голотурий (морских огурцов, морских кубышек). Вот как на бескрайних равнинах в африканской саванне бесчисленные стада антилоп-гну, зебр, так и тут. Все дно покрыто вот этими копошащимися существами. Начинаем двигаться вверх — подводные аппараты у нас прошли от подножия по склону, идем выше — одни сообщества голотурий сменяются другими. Появляются актинии, морские звезды, глубоководные асцидии. И вдруг мы «входим» в зону коралловых рифов! В наших холодных водах, представьте себе, — рифы, образованные кораллами! Это мягкие холодноводные кораллы, на 100% покрывающие поверхность камней и валунов, которые лежат на склоне этого вулкана! И уже ближе к вершине — выходы газогидротермальных источников, где за счет хемосинтеза существуют сообщества морских организмов: моллюсков, креветок, крабов.

И возникает очень важный вопрос: по-видимому, мы должны задаться целью создания охраняемых морских акваторий не только на мелководье, где мы тропические коралловые рифы охраняем, но и [в местах] уникальных глубоководных экосистем.

И возникает очень важный вопрос: по-видимому, мы должны задаться целью создания охраняемых морских акваторий не только на мелководье, где мы тропические коралловые рифы охраняем, но и [в местах] уникальных глубоководных экосистем.

— Есть такие международные усилия по созданию морских заповедников, насколько я знаю.

— Да. Но, во-первых, очень много таких экосистем находится вне зон национальных юрисдикций, и пока нет механизмов для того, чтобы учреждать там заповедные акватории.

Но здесь приходится решать задачу, которую и вы тоже упомянули: что правильнее на данный момент? У нас есть какая-то морская акватория. На ней ведется добыча неких биологических ресурсов. Например, в районе Антарктики мы ловим криль, некоторые глубоководные виды рыб и т.д. Одновременно раздаются голоса: в этом районе нужно создать морскую охраняемую акваторию. Какое решение мы должны принимать?

— Создавать акваторию, конечно! Меня никто не спрашивает, конечно, но я бы сказала именно так. Я просто знаю, что у нас сложная история конкретно с Антарктикой…

— Но ведь понимаете, в чем дело? Приантарктические воды — самая высокопродуктивная область на нашей планете, здесь наибольшая концентрация и запасы морских биологических ресурсов.

А добыча биологических ресурсов очень важна. Миллиард людей на нашей планете попросту голодает! [А еще] несколько миллиардов могли бы существенно улучшить свою диету. И лишь «золотой миллиард» получает все в достаточном количестве.

Кроме этого, те же самые экологи говорят: «Хорошо, давайте снизим давление на Мировой океан, снизим промысел за счет аквакультуры. Давайте все выращивать в аквакультуре, как Китай, который выращивает 50 млн тонн морепродукции». Но эти аквакультурные объекты надо кормить — где вы возьмете столько корма? И Китай ловит огромное количество криля в тех же самых приантарктических районах, чтобы кормить гидробионтов, которых он выращивает в марикультурных хозяйствах.

В Антарктике не такая однозначная ситуация, потому что идеология создания морских охраняемых районов тоже может использоваться как некий механизм давления на своего конкурента за ресурсы. Вот Мировой океан: вы ловите здесь, а я ловлю здесь, все у нас хорошо. Вдруг я говорю: «Да вы знаете, хорошо бы вот здесь организовать морской охраняемый район, акваторию. Нужно же природу охранять?» Вы возражаете: «Стоп, стоп, стоп! Я же здесь ловлю, давай в другом месте». Отлично — здесь ловим, здесь ловим, здесь и здесь — охраняем. Море — это система сообщающихся сосудов. Если вы здесь черпаете, а здесь все будет нетронуто, ресурсы восполнятся довольно-таки быстро. Но я начинаю вас убеждать: «Нет, огородить надо именно там, где вы ловите, потому что именно там совершенно уникальная экосистема, а там, где я ловлю, там все в порядке, запасов много, ничего уникального». Тогда как нам решить эту проблему?

В Антарктике не такая однозначная ситуация, потому что идеология создания морских охраняемых районов тоже может использоваться как некий механизм давления на своего конкурента за ресурсы. Вот Мировой океан: вы ловите здесь, а я ловлю здесь, все у нас хорошо. Вдруг я говорю: «Да вы знаете, хорошо бы вот здесь организовать морской охраняемый район, акваторию. Нужно же природу охранять?» Вы возражаете: «Стоп, стоп, стоп! Я же здесь ловлю, давай в другом месте». Отлично — здесь ловим, здесь ловим, здесь и здесь — охраняем. Море — это система сообщающихся сосудов. Если вы здесь черпаете, а здесь все будет нетронуто, ресурсы восполнятся довольно-таки быстро. Но я начинаю вас убеждать: «Нет, огородить надо именно там, где вы ловите, потому что именно там совершенно уникальная экосистема, а там, где я ловлю, там все в порядке, запасов много, ничего уникального». Тогда как нам решить эту проблему?

Очень просто. Мы с вами должны на стол наших переговоров положить научные исследования, где мы видим: это уникальная экосистема или, наоборот, не уникальная, но высокопродуктивная — лови, не переловишь!

Но чтобы принимать такие решения, у нас должны быть эти научные результаты. Против научных фактов не попрешь. Но их-то и не хватает.

Все сохранить — это иллюзия. Потому что нам нужны ресурсы. Мы не можем прекратить лов рыбы в океане. Мы не можем прекратить добычу бентоса (донных обитателей). Мы не можем прекратить добычу нефти. В Европе 90% нефти и газа получают с морских месторождений, в Северном море, у побережья Норвегии. Или взять Соединенные Штаты: 15% нефти и 25% газа качаются на морских акваториях. Мы не можем от этого отказаться! Тем более что большая часть минеральных ресурсов, нефти и газа сосредоточена именно в океане. А есть там еще один источник энергоресурсов — газогидраты. Это когда под большим давлением в очень холодной воде молекулы метана и воды образуют корку, внешне похожую на лед. Запасы газогидратов в океане колоссальны, их побольше, чем всех запасов угля, нефти и природного газа на планете. Только никто не умеет их добывать, потому что, если вы поднимаете кусочек газогидрата на поверхность, он тает.

Почему я так долго вам это все рассказываю? Потому что может возникнуть вопрос: зачем нам сейчас эти глубоководные ресурсы? А зачем астроному изучать квазары? Сейчас телескоп «Хаббл» уже устарел, и очередной выводят — очень недешевый — на орбиту, чтобы смотреть на далекие звезды (прим. «Чердака»: имеется в виду телескоп «Джеймс Уэбб»). Зачем?

— Потому что это очень интересно! Потому что мы знаем, что они там есть, и просто не можем сидеть спокойно, зная, что они там есть, а мы про них в неведении находимся. Как-то так? Это вообще в нашей природе.

— Вот! А здесь и интересно, и, что самое главное, без этого мы уже в ближайшее время не проживем — исчерпаем ресурсы суши. А океан — это огромный пока что источник биологических и минеральных ресурсов. Если создадим систему рационального природопользования, человечество получит на долгие-долгие годы, десятилетия и столетия вперед очень хороший ресурс, чтобы нормально развиваться. Но, чтобы принимать правильные решения, нужны научные исследования. Нужна модернизация нашего крайне устаревшего научного флота, нужно строительство новых подводных робототехнических средств!

А сейчас мы даже не понимаем степени изученности наших близлежащих дальневосточных морей! Она очень низкая. Куда бы мы ни ткнули нашими глубоководными роботами — сталкиваемся либо с уникальной экосистемой, либо с совершенно неожиданным биологическим разнообразием.

А сейчас мы даже не понимаем степени изученности наших близлежащих дальневосточных морей! Она очень низкая. Куда бы мы ни ткнули нашими глубоководными роботами — сталкиваемся либо с уникальной экосистемой, либо с совершенно неожиданным биологическим разнообразием.

— Насколько я поняла, то, что есть у нас, тоже представляет интерес не только для нас — в научном плане?

— Конечно! Уникальные глубоководные экосистемы интересны всему мировому сообществу. Например, наши немецкие коллеги были поражены тому огромному биологическому разнообразию, которое оказалось на максимальных глубинах наших Японского, Охотского и Берингова морей. Мы четыре совместные экспедиции сделали и планируем следующую либо в 2019-м, либо в 2020 году — уже в район Алеутских островов. Да, это не наша территория, но там ведь тоже интересно. Курильская цепь, Камчатка, Командорские острова — и пошло: Алеутская гряда, Северо-Западная Пацифика — все очень интересно. Плюс мы проводим самостоятельные экспедиции. У нас есть глубоководные аппараты с манипуляторами. Мы можем собирать глубоководных животных для лабораторных исследований. Прямо сейчас, например, в июне — июле работает наша глубоководная экспедиция на подводных вулканах в Беринговом море. Это экспедиция нашего Национального научного центра морской биологии ДВО РАН. В ней принимают участие наши коллеги и из других научных институтов и университетов России. Если в первой экспедиции в этот район мы делали упор на биологические объекты, то сейчас у нас на борту команда геологов, которая попытается более точно оценить минеральные ресурсы в районе подводных вулканов Берингова моря.

— Вам не кажется, что если бы мы изучали космос, руководствуясь тем, какие ресурсы в космосе можно было бы освоить, то это выглядело бы совсем иначе в плане миссий, которые мы проводим, объектов, которые нам интересны? Вам не кажется, что такая же логика применима к Мировому океану? Что геополитическая идея — там есть что-то, что надо застолбить, — руководит научными действиями?

— Вам не кажется, что если бы мы изучали космос, руководствуясь тем, какие ресурсы в космосе можно было бы освоить, то это выглядело бы совсем иначе в плане миссий, которые мы проводим, объектов, которые нам интересны? Вам не кажется, что такая же логика применима к Мировому океану? Что геополитическая идея — там есть что-то, что надо застолбить, — руководит научными действиями?

— Не совсем так. Ученые ведь должны помимо чисто фундаментального, академического интереса думать и о каких-то национальных интересах своего государства. Решать поставленные государством задачи. Например, государство поставило задачу: «Товарищи ученые, скажите, что у нас с подводными экосистемами и с биологическими ресурсами в приантарктических областях?» Потому что возникает вопрос: в каких-то районах что лучше — добывать или сохранять? Такой вопрос возник по некоторым районам в Антарктике. Но со своей стороны государство должно не только ставить такие масштабные вопросы, но и обеспечить возможности для практического решения этих задач со стороны научного сообщества.

Ученые, со своей стороны, тоже должны помогать государству ставить такие актуальные задачи. Давно назрело: «Товарищи ученые, давайте инвентаризируем те минеральные и биологические ресурсы, которые есть в океане? Посчитаем запасы. Не одним же днем живем — надо и о будущих поколениях подумать!» Мне кажется, это правильно.

Ученые должны откликаться на требования времени и на поставленные государством задачи. В конце концов, да, есть и национальные интересы, и геополитические задачи у нашего государства.

Мне кажется, ваш пример с космосом немножко некорректен, и вот в чем. Когда мы говорим об океане, мы говорим о нашей планете, где страны, я еще раз повторюсь, конкурируют за ресурсы между собой, в том числе за ресурсы океана. А когда мы говорим об изучении космоса, то мы все выступаем на одной стороне. Мы — земляне — изучаем ближний и дальний космос. Да, усилиями отдельных стран или международных коопераций. Но мы не конкурируем за районы космоса, участки и ресурсы на других планетах. Здесь мы все вместе. Мы земляне. Пока смотрим на разные планеты и фантазируем, с какой планеты мы можем добывать какие-то полезные ископаемые, а на какую-то эвакуироваться, когда мы изживем все ресурсы на нашей планете Земля. Это в значительной степени далекие фантазии.

— Еще более далекие, чем освоение глубоководных ресурсов?

— Неизмеримо более далекие. Глубоководные ресурсы здесь. Они рядом. Они уже сейчас, если развить технологии в достаточной степени, готовы сослужить эту службу. И эти технологии стремительно развиваются. И России важно не отстать в этом. А космос… Все вот это крайне интересно, но с точки зрения ресурсов, вы понимаете, еще очень далеко.

— То есть здесь аналогия космоса, пусть даже ближнего, и Мирового океана, международных вод, заканчивается? Мы не можем представить себе международные воды как некое общее благо?

— Нет, оно и есть общее благо. Международные воды — это уже общее благо, ресурсы в международном районе Мирового океана — это уже общее благо! Но приобщение к этому общему благу все равно идет с национальных платформ. Например, международное сообщество, тот же самый АНТКОМ — комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, — выдает разрешение отдельным странам на ведение промысла или создание охраняемых районов в приантарктических водах. Международный орган по морскому дну при ООН выдает разрешение на разведку полезных ископаемых, но тоже отдельным странам или международным консорциумам. Он же не выдает всему мировому сообществу. Когда вы получаете квоту на лов в каких-то открытых частях океана, все это оговорено в межправительственных соглашениях. Когда ловят в международных водах, страны же договариваются: у тебя такая акватория, а у тебя такая. Ты ловишь вот здесь и столько, а ты ловишь вот здесь и столько. Квота не выдается всему сообществу. За эти квоты большая конкуренция, и каждый борется за свой национальный интерес в этом «общем благе».

Когда мы изучаем космос, у нас позиция немножко другая. Мы земляне. Это глобальное. Мы представляем нашу планету.

— На Луне, между тем, стоит американский флаг, а не флаг ООН.

— Конечно. Американцы туда первые добрались — там стоит их флаг. А на Северном полюсе в дно океана воткнут флаг России. Хотя и Луна, и полюс — это тоже всеобщее достояние. Кто добрался, тот и поставил. Но, тем не менее, все равно — еще раз говорю: вот здесь, на нашей планете, мы выступаем с точки зрения национальных интересов. И когда добираемся до ресурсов, мы все-таки их делим. А космос — это настолько далеко и абстрактно, что у нас более единая позиция всех стран получается. Мы не говорим, что мечтаем, чтобы внеземная цивилизация вошла в контакт с одной только американской нацией или германской нацией. Нет — с землянами, с людьми.

Я не говорю, что космос менее актуально изучать, чем океан. Изучая космос, мы понимаем, что происходит на нашей планете, какая судьба может ожидать ее в целом, какие силы, излучения оказывают влияние на нас, на живые существа… Но практическое использование дальнего космоса — в очень далеком будущем. Ближний космос — да, очень важен. Например, сканирование поверхности планеты! Сейчас из космоса можно вести даже геологоразведку и экологический мониторинг. Но все-таки, я не знаю, мне океан ближе, чем космос. Он и буквально, и фигурально ближе. Если понадобится что, из океана много что взять можно. А из космоса пока очень сложно.

Ольга Добровидова

- Подробнее о «Мы даже не понимаем степени изученности наших близлежащих дальневосточных морей!»

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии