Идея о существовании других вселенных прочно укоренилась в научной фантастике. Но и вне беллетристики можно найти рассуждения о мультивселенных и множестве параллельных миров, поэтому «Чердак» решил разобраться в том, насколько эти идеи близки к реальной физике.

Мультивселенная, о которой пишет Шон Кэролл, специалист по космологии и автор недавно изданной на русском языке популярной книги «Вечность. В поисках окончательной теории времени», — это гипотеза об устройстве нашей Вселенной за пределами области, доступной нашему наблюдению.

Что это значит? Скорость света ограничена, а Вселенная расширяется во все стороны — мы при этом можем видеть только определенную часть пространства. И далеко не факт, что мир за ее пределами устроен так же, как в окрестностях Земли. Гипотетически вне доступной для наблюдений сферы может быть, например, совершенно иное соотношение обычной и темной материи. Или вовсе — работают какие-то иные физические принципы, вплоть до увеличения числа измерений.

Здравый смысл, конечно, подсказывает нам то, что свойства Вселенной везде должны быть одинаковы. Однако «здравый смысл» не очень удачная вещь для космологии, науки о пространстве-времени на очень больших масштабах. Предположение о том, что известного нам вещества во Вселенной в десятки раз меньше некой загадочной темной материи, тоже совершенно противоречило здравому смыслу, однако же именно в таком, состоящем преимущественно из темной материи, мире мы сегодня и живем. Проблема идеи о том, что Вселенная резко меняется там, где нам ее уже не разглядеть, заключается не в ее необычности, а в том, что такую идею невозможно проверить.

Здравый смысл, конечно, подсказывает нам то, что свойства Вселенной везде должны быть одинаковы. Однако «здравый смысл» не очень удачная вещь для космологии, науки о пространстве-времени на очень больших масштабах. Предположение о том, что известного нам вещества во Вселенной в десятки раз меньше некой загадочной темной материи, тоже совершенно противоречило здравому смыслу, однако же именно в таком, состоящем преимущественно из темной материи, мире мы сегодня и живем. Проблема идеи о том, что Вселенная резко меняется там, где нам ее уже не разглядеть, заключается не в ее необычности, а в том, что такую идею невозможно проверить.

Вселенную с гипотетически разными физическими законами называют космологической мультивселенной. Такая Вселенная геометрически едина — в том смысле, что между любыми двумя ее точками можно провести непрерывную линию без сооружения каких-либо порталов и прочей экзотики. И эту космологическую мультивселенную не надо путать, например, с множественной Вселенной в многомировой интерпретации квантовой механики.

Многомировая квантовая механика

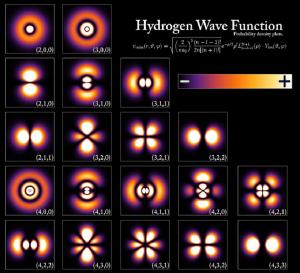

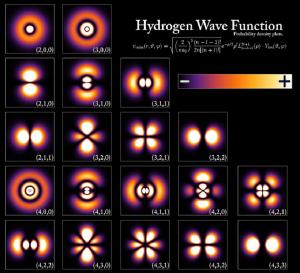

На другом конце «масштабной сетки универсума» находится микромир, события в котором описывает квантовая механика. Мы уже знаем, что элементарные частицы: электроны, кварки, глюоны и другие их собратья — ведут себя в соответствии с правилами, которые в привычном нам мире не выполняются. Так, каждую частицу в квантовой механике можно рассматривать как волну — и, казалось бы, «твердые» атомы, которые в школьном курсе химии изображают шариками, при столкновении с препятствием будут рассеиваться, как волны. Каждый квантовый объект математически описывается не как ограниченный в пространстве шарик или точка, а как волновая функция — существующая одновременно во всех точках траектории своего движения через пространство. Мы можем вычислить лишь вероятность его обнаружения в том или ином месте. Такие величины, как импульс частицы, ее энергия и более экзотические характеристики вроде спина, также вычисляются из волновой функции: можно сказать, что этот охватывающий все пространство математический объект есть фундаментальная основа квантовой механики и всей физики XX столетия.

Сделанные на основе волновых функций и операторов (операторы позволяют получать из волновой функции конкретные величины) расчеты прекрасно согласуются с реальностью. Квантовая электродинамика, например, на сегодня является самой точной физической моделью в истории человечества, а среди квантовых технологий числятся лазеры, вся современная микроэлектроника, привычный нам быстрый интернет и даже ряд лекарств: поиск перспективных веществ для медицины ведется также и при помощи моделирования взаимодействий молекул друг с другом. С прикладной точки зрения квантовые модели очень хороши, но вот на концептуальном уровне возникает проблема.

Суть этой проблемы в том, что квантовые объекты могут уничтожаться: например, когда фотон (квант света) падает на матрицу фотокамеры или просто сталкивается с непрозрачной поверхностью. До этого момента фотон прекрасно описывала волновая функция, а через мгновение волна, протяженная в пространстве, пропадает: получается, что некое изменение затронуло всю Вселенную и произошло быстрее скорости света (а разве такое вообще может быть?). Это проблематично даже в случае с одним фотоном, а как быть с волновой функцией двух фотонов, вылетевших из одного источника в двух противоположных направлениях? Если, к примеру, такие два фотона родились вблизи поверхности далекой звезды и один из них был пойман на Земле телескопом, как быть со вторым, отстоящим на многие световые годы? Формально он образует единую систему с первым, но сложно представить себе сценарий, где изменение в одной части системы мгновенно передается всем остальным частям. Другой пример квантовой системы, для которой исчезновение волновой функции приводит к проблемам концептуального толка, — знаменитый кот Шредингера, который находится внутри закрытого ящика с устройством, которое на основе вероятностного квантового процесса либо разбивает ампулу с ядом, либо оставляет ее нетронутой. Кот Шредингера до открытия коробки оказывается одновременно жив и мертв: его состояние отражает волновую функцию квантовой системы внутри механизма с ядом.

Суть этой проблемы в том, что квантовые объекты могут уничтожаться: например, когда фотон (квант света) падает на матрицу фотокамеры или просто сталкивается с непрозрачной поверхностью. До этого момента фотон прекрасно описывала волновая функция, а через мгновение волна, протяженная в пространстве, пропадает: получается, что некое изменение затронуло всю Вселенную и произошло быстрее скорости света (а разве такое вообще может быть?). Это проблематично даже в случае с одним фотоном, а как быть с волновой функцией двух фотонов, вылетевших из одного источника в двух противоположных направлениях? Если, к примеру, такие два фотона родились вблизи поверхности далекой звезды и один из них был пойман на Земле телескопом, как быть со вторым, отстоящим на многие световые годы? Формально он образует единую систему с первым, но сложно представить себе сценарий, где изменение в одной части системы мгновенно передается всем остальным частям. Другой пример квантовой системы, для которой исчезновение волновой функции приводит к проблемам концептуального толка, — знаменитый кот Шредингера, который находится внутри закрытого ящика с устройством, которое на основе вероятностного квантового процесса либо разбивает ампулу с ядом, либо оставляет ее нетронутой. Кот Шредингера до открытия коробки оказывается одновременно жив и мертв: его состояние отражает волновую функцию квантовой системы внутри механизма с ядом.

Наиболее распространенная интерпретация квантовой механики, копенгагенская, предлагает просто смириться с парадоксальностью мира — и признать, что да, вопреки всему волна/частица исчезает мгновенно. Альтернативой ей выступает многомировая интерпретация. Согласно ей же наша Вселенная — это совокупность невзаимодействующих миров, каждый из которых представляет одно квантовое состояние: при открытии ящика с котом появляется два мира — в одном из них кот жив, а в другом мертв. При прохождении фотона через полупрозрачное зеркало мир тоже делится на два: в одном квант света отразился от поверхности, а в другом — нет. И так каждый квантовый процесс приводит к появлению все новых и новых ответвлений-миров.

Теоретически часть таких ветвей может очень сильно отличаться от нашей. Один полетевший не в ту сторону атом вскоре после Большого взрыва вполне мог привести к иному распределению горячего газа, зарождению звезд в совсем других местах и в итоге к тому, что Земля в принципе не возникла. Но эту картину нельзя назвать проблемой многомировой интерпретации. Настоящая проблема заключается в невозможности проверить верность такого понимания квантовой механики на практике: отдельные компоненты множественной Вселенной между собой по определению не взаимодействуют.

Где-то, возможно, есть заселенная разумными динозаврами Земля, где-то Великая Монгольская империя высадилась на спутниках Юпитера в 1564 году, но никаких порталов между этими мирами нет — они разошлись в результате квантовых процессов в далеком прошлом. Теория, которая бы предполагала возможность попасть в один из подобных миров, с точки зрения философии науки была бы не менее, а более научной, поскольку ее можно было бы попытаться проверить.

Где-то, возможно, есть заселенная разумными динозаврами Земля, где-то Великая Монгольская империя высадилась на спутниках Юпитера в 1564 году, но никаких порталов между этими мирами нет — они разошлись в результате квантовых процессов в далеком прошлом. Теория, которая бы предполагала возможность попасть в один из подобных миров, с точки зрения философии науки была бы не менее, а более научной, поскольку ее можно было бы попытаться проверить.

Фальсифицируй это

Идея о том, что в скором времени Евразия будет захвачена пришедшими через портал из прошлого разумными динозаврами с лазерными винтовками интуитивно воспринимается как основа для чисто фантастического фильма, но философия науки строится не на интуиции. Научность такой идеи оказывается под вопросом не из-за сходства с дешевой беллетристикой, а потому, что ряд следствий из этой идеи противоречит фактическим данным.

Путешествия во времени, например, будут нарушать ряд физических законов, которые пока что очень хорошо выполняются. Закон сохранения энергии работает повсеместно: человечество провело множество экспериментов по его проверке и даже повседневные устройства, от батареи отопления до смартфона, подтверждают, что энергия в никуда не исчезает. А раз так, то ждать ее «пропадания» во «временном портале» довольно странно. Кроме того, путешествия во времени должны приводить к целому ряду иных парадоксов — ситуаций, аналогов которых мы не наблюдали и которые противоречат логическим следствиям из накопленного опыта. Взять хотя бы «парадокс дедушки»: ситуация, когда путешественник во времени встречает своих предков и мешает им обзавестись потомством, очевидно возможна и невозможна разом.

Гипотеза о динозаврах-захватчиках из прошлого может попасть в научное поле при условии, что она даст возможность себя проверить: например, ее авторы опишут схему предполагаемого временного портала. И если такой портал не заработает, гипотезу придется отвергнуть. Если же авторы гипотезы будут утверждать, что, к примеру, динозавры перед вымиранием успели создать высокоразвитую цивилизацию, это тоже можно будет сопоставить с результатами палеонтологических раскопок и целым рядом других фактов; научная гипотеза должна быть принципиально проверяема. Наконец, утверждение типа «портал откроется 4 ноября 2018 года» проверить проще всего, и, возможно, поэтому многие авторы конспирологических утверждений избегают подобных прогнозов или отодвигают их на срок побольше.

Научные гипотезы должны быть фальсифицируемы, т. е. проходить проверку на фальсификацию. Фальсификация — это не подтасовка фактов, как можно было бы подумать. Фальсифицируемая гипотеза в своей формулировке заявляет, что она ложна, если будут получены такие-то и такие-то конкретные опытные данные. Если гипотеза гласит, что путешествия во времени возможны и однажды к нам из прошлого явятся динозавры с боевыми лазерами, фальсификацией будет такая экспедиция в прошлое, которая зафиксирует гибель динозавров без появления у них лазерного оружия. Или, что более реалистично, находка останков древних ящеров без предсказанного той же гипотезой развитого мозга. Если живые и очень умные динозавры прячутся в каком-то другом прошлом, то надо объяснить, как это другое прошлое проверить. Если проверить гипотезу невозможно, то это даже не значит, что она ложна. Это значит, что мы имеем дело не с научной гипотезой, а бессмысленной болтовней, и потому относиться к ней надо соответствующим образом.

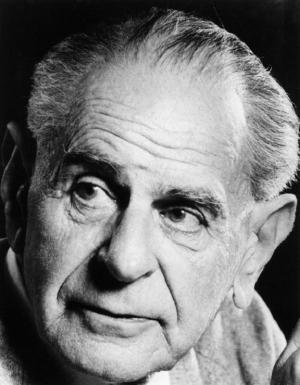

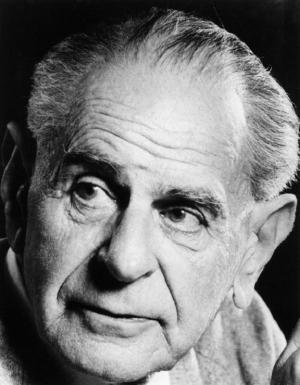

С этой точки зрения многие совершенно невероятные с точки зрения здравого смысла гипотезы могут расцениваться как вполне научные, покуда их не невозможно проверить и покуда есть принципиальная возможность получения фактов, опровергающих эти гипотезы. Что квантовая механика, что теория относительности предлагали очень непривычную картину мира, но они проверялись на практике и допускали возможность опровержения. Вне физики примером перевернувшей представления людей о мире теории может служить концепция эволюции и естественного отбора. Идея о том, что вся наша наследственность определяется молекулами ДНК, идея о том, что звезды светят за счет слияния атомов, идея о том, что континенты медленно дрейфуют по вязкой поверхности мантии Земли — все это когда-то тоже звучало очень и очень непривычно и контринтуитивно, но попадало в научное поле наряду с другими, убедительными, но отвергнутыми гипотезами. Идея фальсифицируемости научного знания была предложена Карлом Поппером еще в 1935 году и с тех пор приводится многими учеными в качестве критерия научности.

С этой точки зрения многие совершенно невероятные с точки зрения здравого смысла гипотезы могут расцениваться как вполне научные, покуда их не невозможно проверить и покуда есть принципиальная возможность получения фактов, опровергающих эти гипотезы. Что квантовая механика, что теория относительности предлагали очень непривычную картину мира, но они проверялись на практике и допускали возможность опровержения. Вне физики примером перевернувшей представления людей о мире теории может служить концепция эволюции и естественного отбора. Идея о том, что вся наша наследственность определяется молекулами ДНК, идея о том, что звезды светят за счет слияния атомов, идея о том, что континенты медленно дрейфуют по вязкой поверхности мантии Земли — все это когда-то тоже звучало очень и очень непривычно и контринтуитивно, но попадало в научное поле наряду с другими, убедительными, но отвергнутыми гипотезами. Идея фальсифицируемости научного знания была предложена Карлом Поппером еще в 1935 году и с тех пор приводится многими учеными в качестве критерия научности.

Дебаты вокруг научности

Многомировая квантовая механика и космологическая мультивселенная не проверяются принципиально и, по мнению ряда ученых, должны быть выведены из числа научных концепций. Так, на страницах авторитетнейшего Nature в 2014 году вышла колонка Джорджа Эллиса и Джо Силка (оба — видные специалисты по космологии) с призывом отказаться от рассмотрения этих концепций в качестве научных, а заодно и теории струн, которая допускает слишком много вариантов действительности. Как писали рассерженные авторы, «сторонники [теории струн] всегда будут утверждать, что мы не видим предсказанные ими частицы потому, что нам не хватает энергии ускорителей».

Шон Кэролл, чью космологическую мультивселенную мы упоминали выше, в начале 2018 года представил статью с предложением отказаться от критерия фальсифицируемости и тем самым продолжил полемику с Эллисом и Силком. По мнению Кэролла, за фальсифицируемостью Поппера на самом деле стоят два других критерия: научная теория должна быть определенной и подкрепляться опытом. Космологическая мультивселенная может быть описана вполне конкретным языком, а следствия из этой гипотезы применимы не только к принципиально ненаблюдаемым, но и доступным частям Вселенной. Кэролл также предложил свою классификацию теорий: между «совершенно непроверяемыми в принципе» и имеющими строгие критерии проверки — например, гипотеза может быть проверяема лишь при помощи ускорителя размером с нашу галактику или десятков миллиардов лет непрерывных наблюдений.

Астрофизик также выделяет и другие проблемы с критериями научности. По его мнению, требование фальсифицируемости далеко не единственное и даже не главное. В доказательство он предлагает рассмотреть две теории гравитации: общую теорию относительности и ее же, но с дополнительным утверждением, гласящим, что с 2100 года гравитация поменяет знак, сменив притяжение масс расталкиванием. Формально такая модель вполне проверяема, однако «любой вменяемый ученый будет больше доверять первой теории, пусть даже они одинаково обоснованы и в равной степени фальсифицируемы». Теорию, в которой гравитация исчезает в 2100 году, надлежит отвергнуть не из-за фальсифицируемости, а поскольку она содержит излишнее усложнение, которое само по себе ничего не дает — ни увеличения точности предсказаний, ни возможности получения новых результатов.

Теория мультивселенной непроверяема напрямую, однако ее можно отнести, по Кэроллу, к научным, потому что она не противоречит уже имеющимся данным и дает ряд косвенных предсказаний.

Кроме того, выбор теории, которая отвергает существование мультивселенной и утверждает, что Вселенная однородна, не может быть назван научным ровно по той же причине: если мы никогда не увидим всю Вселенную, откуда мы можем быть уверены в ее свойствах?

Оппоненты Кэролла указывают, что без опоры на экспериментальные данные ни элегантность теории, ни ее незаменимость (теория струн, как мы уже упоминали, на сегодня едва ли не единственный кандидат на роль единой теории всех фундаментальных полей, включая гравитацию, но при этом у нее проблемы с фальсифицируемостью — никаких струн, мембран или бран никто никогда не видел и не факт, что когда-либо сможет) не могут быть надежными критериями.

В аргументации Кэролла есть резон. Физик Сабина Хоссенфелдер, рассуждая о «проблеме с фальсифицируемостью» в своем блоге, вспоминает, как ей довелось слушать престраннейший доклад на конференции. Выступавшая предположила, что частицы темной материи могут сбиваться в диски, подобные тем, что образуют при некоторых условиях частицы обычного вещества вокруг, например, массивных тел. И все, пожалуй, было бы хорошо, если бы докладчица не продолжила, что, по ее мнению, Солнечная система периодически проходит сквозь подобный диск из темной материи и именно в этом следует искать причину массовых вымираний на Земле. «Но почему именно частицы темной материи? Почему именно подобное взаимодействие?» — задали с места вопрос, вспоминает Хоссенфелдер. Ответ же был такой: «Не знаю, но ведь мы можем это проверить».

И действительно, подобная теория фальсифицируема. Осталось только дождаться очередного массового вымирания, вооружившись необходимыми инструментами для детектирования темной материи. Дело за малым — получить на это предприятие грант.

Поэтому сама Хоссенфелдер склонна согласиться с тем, что требование простоты следует рассматривать как еще одно необходимое условие для отделения «разумно научной» гипотезы от «ненаучной», и именно потому отвергает идею мультивселенной — за избыточность и чрезмерное усложнение.

Что в итоге?

Как можно видеть, множество параллельных миров — идея, которую разделяют как минимум некоторые ученые, причем речь идет о серьезных специалистах в своей области, прекрасно владеющих методами и не замеченных в каких-то откровенно псевдонаучных выступлениях. Но даже они признают, что, во-первых, множественность вселенных ничего не меняет на доступных нам масштабах (увы, нам придется жить без порталов на альтернативную Землю), во-вторых, эти гипотезы не соответствуют одному из наиболее распространенных критериев научного знания. Иными словами, это элегантные, интересные, но, по всей видимости, не попадающие в категорию чистой физики научные исследования.

Алексей Тимошенко