В этом году палеонтологи описали два новых вида животных пермского периода, предшествовавшего эпохе динозавров. Оба вида найдены близ города Котельнича в Кировской области. Корреспонденты «Чердака» побывали на Вятке, где погрузились в сложные отношения кировских палеонтологов с пермскими терапсидами.

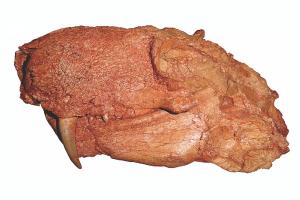

Мы с коллегой и несколькими сотрудниками Вятского палеонтологического музея стоим на берегу Вятки и рассматриваем ничем с виду не примечательный кусок красной породы в руках палеонтолога Владимира Масютина.

— Когда-то я нашел такое в первый раз, когда копал с коллегой, Дмитрием Суминым и академиком Палеонтологического института Николаем Колондадзе, — рассказывает Масютин. — Нашел и говорю: «Ах, Николай Николаевич, что это такое?» А он мне: «Ой, это такая интересная вещь, называется копролит, есть целая лаборатория, которая их изучает». Сумин подходит и говорит: «Да говно это, только ископаемое!» А Колондадзе ему: «Дмитрий Леонидович, ну зачем вы так? Молодому человеку настроение портите, он только начал искать кости, так нельзя!»

У Котельничского местонахождения пермской фауны для палеонтологов есть и кое-что покруче копролитов — скелеты, зубы и черепа парейазавров, горгонопсов, суминий и других причудливых животных, вымерших задолго до динозавров. На узкой полоске берега длиной в несколько километров их копают с 30-х годов прошлого века, и запасы окаменелостей не собираются иссякать.

У Котельничского местонахождения пермской фауны для палеонтологов есть и кое-что покруче копролитов — скелеты, зубы и черепа парейазавров, горгонопсов, суминий и других причудливых животных, вымерших задолго до динозавров. На узкой полоске берега длиной в несколько километров их копают с 30-х годов прошлого века, и запасы окаменелостей не собираются иссякать.

Слои Котельнича

Поезд, идущий из Москвы в Киров, стоит на станции Котельнич-1 ровно две минуты. По ту сторону железнодорожных путей видны крыши хрущевок, а сразу у вокзала начинается частный сектор. Привычного привокзального оживления нет: ни тебе ларьков с шаурмой, ни толпы таксистов — только побитый жизнью кот лениво вылизывается под кустом.

Котельнич живет неспешно. Люди отсюда уезжают, а те, кто остается, работают на железной дороге и на заводе «Янтарь», производящем знаменитые плавленые сыры.

О древней истории города напоминают наполовину заклеенные рекламой двухэтажные дома дореволюционного периода. В XIX — начале XX века здесь проходила Алексеевская ярмарка — одна из крупнейших в России. В период расцвета ее торговые связи простирались от Петербурга и Архангельска до Тюмени и Саратова. Русское поселение существовало здесь еще с XIII века; до русских, со второго тысячелетия до нашей эры, в этих землях жили финно-угорские племена, ставшие позже марийцами.

О древней истории города напоминают наполовину заклеенные рекламой двухэтажные дома дореволюционного периода. В XIX — начале XX века здесь проходила Алексеевская ярмарка — одна из крупнейших в России. В период расцвета ее торговые связи простирались от Петербурга и Архангельска до Тюмени и Саратова. Русское поселение существовало здесь еще с XIII века; до русских, со второго тысячелетия до нашей эры, в этих землях жили финно-угорские племена, ставшие позже марийцами.

За миллионы лет до них, в мезозое, здесь, как и на большей части территории нынешней России, плескался океан Тетис, а еще раньше, в пермском периоде (250-300 млн лет назад), — бродили звероящеры.

В пермском периоде на территории Восточно-Европейской равнины царил жаркий сухой климат. Здесь расстилались болота и вились змеями долины теплых рек. В болотах росли шестиметровые папоротники и хвощи, а под ними, в теплой жиже, ползали звероящеры, раздвигая неуклюжими лапами стебли. Звероящеры — они же тероморфы, они же терапсиды, или зверозубые, — были похожи и на рептилий, и на млекопитающих: ползали на четырех ногах, расставленных, как у крокодила, по бокам туловища, но уже имели «прогрессивные» звериные черепа. Самым звериными были их зубы — совсем как наши, они различались на клыки, резцы и коренные (у рептилий в пасти все однообразно). А над зубами у них была настоящая носовая полость, отделенная от ротовой нёбом — благодаря ему кусок изо рта синапсид не лез куда не надо, и они могли спокойно жевать без перерывов на дыхание.

Сеть капилляров на черепе, возможно, означает, что на морде звероящеры носили вибриссы, как современные коты. Кроме вибрисс на коже, видимо, была и шерсть. По крайней мере, ее нашли в окаменевших остатках экскрементов одного тероцефала, а значит, он съел или вылизал кого-то волосатого. А еще зверозубые потели, и для пермского периода это тоже было настоящим прорывом — именно из потовых желез позднее появились молочные.

В перми предки млекопитающих в первый раз попытались стать венцом эволюции. За 47 миллионов лет, которые длился пермский период, они расселились практически по всей тогдашней суше — их находят в Техасе, Южной Африке, Австралии, России. Терапсиды были весьма продвинутыми для своего времени животными, но в конце пермского периода произошло что-то ужасное, что привело к самому массовому вымиранию в истории. Что бы это ни было, климат на планете сильно изменился, и около 90% видов, населявших Землю, исчезло. Почти вся зверозубая фауна погибла, а на ее место пришли настоящие, стопроцентные рептилии, которые развились потом в динозавров.

От зверозубых после вымирания уцелела только одна группа животных, подотряд цинодонтов, которые ушли в подполье и десятки миллионов лет путались под ногами у динозавров. Пока тираннозавры гоняли трицератопсов, цинодонты тихо и терпеливо развивали волосатость, теплокровность, учились кормить детенышей молоком и шевелить носом. Все эти приспособления пришлись им очень кстати, когда очередной катаклизм убил динозавров.

В нашей стране богатые залежи пермских животных есть в Пермской, Архангельской, Владимирской, Нижегородской областях, в Татарстане и Башкирии. В Кировской области, на берегу Вятки, сохранилось много скелетов парейазавров — трехметровых «щекастых ящеров», похожих на бегемотов.

Когда-то местонахождение не привлекало особого внимания: кроме большого количества растительноядных парейазавров, ничего не находили. Но потом пошли находки хищников, таких как вяткогоргон из подотряда горгонопсов, или суминии — возможно, первого четвероногого древолазного позвоночного, которое жило на деревьях. Стало понятно, что под Котельничем можно найти много всего интересного.

Когда-то местонахождение не привлекало особого внимания: кроме большого количества растительноядных парейазавров, ничего не находили. Но потом пошли находки хищников, таких как вяткогоргон из подотряда горгонопсов, или суминии — возможно, первого четвероногого древолазного позвоночного, которое жило на деревьях. Стало понятно, что под Котельничем можно найти много всего интересного.

Внезапные палеонтологи

В начале девяностых в Котельниче работал организованный ранее московскими геологами кооператив «Каменный цветок», который занимался добычей и продажей за рубеж минералов и окаменелостей. Самые ценные для науки экспонаты, вспоминает Владимир Масютин, отдавали Палеонтологическому институту РАН, а массовый материал продавали в музеи Нью-Йорка, Лондона, Кембриджа и других городов мира. Кое-что попало в частные руки. Так, в музее одной ювелирной компании в Москве до сих пор хранится несколько окаменелых скелетов из Котельнича — на деньги от их продажи в свое время удалось заказать дебаркадер, на котором во время полевого сезона жили палеонтологи.

Заграничные музеи хорошо платили за кости древних звероящеров. По воспоминаниям Масютина, в 1994 году его зарплата как заведующего палеолабораторией составляла два доллара, а череп парейазавра стоил около 5 тысяч долларов. Целый, хорошо сохранившийся скелет мог стоить и 40, и 50 тысяч. На вырученные от продажи скелетов деньги и проводились раскопки. Руководил ими выпускник кафедры палеонтологии МГУ и член «Каменного цветка» Дмитрий Сумин и его коллеги из Палеонтологического института — Николай Колондадзе и Сергей Гетманов.

О раскопках узнал работавший тогда в краеведческом музее Кирова Альберт Хлюпин. Пермская фауна интересовала его с самого детства, и, услышав от друзей о том, что где-то на Вятке московские палеонтологи копают парейазавров, он, не мешкая, отправился к ним.

— На тот момент я обладал информацией о том, что лагерь стоит где-то между городом Котельничем и поселком Вишкиль, а это без малого 25 километров берега, — вспоминает Хлюпин. — Но, тем не менее, я поехал — взял вещи первой необходимости, рюкзак и пошел пешком по берегу. Шел очень долго, несколько часов, и в конце концов увидел так называемый лагерь палеонтологов — пару очень простеньких брезентовых палаток, стол, который представлял собой дно старой деревянной лодки, несколько бутылок водки на этом столе. Увидел пару-тройку обросших мужиков. Они и были палеонтологами.

Так Хлюпин подружился с Дмитрием Суминым и Николаем Колондадзе и по их приглашению поехал в Москву — учиться в МГУ палеонтологии и английскому языку, а также работать в «Каменном цветке». Но жить в Москве было накладно, так что Хлюпин вернулся в Котельнич и вскоре взял руководство раскопками в свои руки.

К тому моменту уже был выкопан полный скелет странной рептилии с большими лапами и торчащими из пасти зубами, предположительно древолазающей и насекомоядной. В честь первооткрывателя Гетманова и руководителя экспедиции Сумина вид назвали Suminia getmanovi. Вскоре к этой находке прибавились другие, и в Котельниче появилась временная экспозиция пермских окаменелостей. Глядя на все это, московские палеонтологи поняли, что пора делать музей.

К тому моменту уже был выкопан полный скелет странной рептилии с большими лапами и торчащими из пасти зубами, предположительно древолазающей и насекомоядной. В честь первооткрывателя Гетманова и руководителя экспедиции Сумина вид назвали Suminia getmanovi. Вскоре к этой находке прибавились другие, и в Котельниче появилась временная экспозиция пермских окаменелостей. Глядя на все это, московские палеонтологи поняли, что пора делать музей.

— Возникла идея создания не просто музея, а целого комплекса. Предполагалось, что это будет научно-популярный и естественно-исторический музей с научной лабораторией и исследовательским центром. Тогда у нас стояла бесхозной эстакада элеватора — такой широкий тоннель между трех башен, по которому ссыпают зерно. И я рисовал эскизы музея на базе этого элеватора, — рассказывает Хлюпин.

Идея, пусть и не в таком грандиозном виде, воплотилась. Палеонтологический музей открылся в Котельниче в 1994 году. Отныне все древности, найденные в окрестностях, перестали продавать за рубеж — теперь они шли в музейную коллекцию. Кое-что в дар передали музеи из других регионов, что-то — академик Колондадзе из своей коллекции. Непроданные находки «Каменного цветка» тоже осели в коллекции. Вскоре сотрудники музея повезли выставку в Киров.

— Там ее увидел человек из Сыктывкара и говорит: «Ребята, хочу вашу выставку показать, думаю, это будет интересно. Давайте, мы даже платно сделаем», — вспоминает Масютин. — Если перевести на современные деньги, он нам платил за вход 10 рублей. И когда мы увидели результат этой выставки, мы поняли, что палеонтология — это интересно и можно зарабатывать на этом деньги. Мы начали ездить с выставкой по России, только далеко за Уралом не были. Сейчас музейщики до сих пор просят: «Привезите нам эти экспонаты». Они ценные, потому что научные: это скелеты, а не пластиковые динозавры или роботы. Но мы сейчас пока не возим, потому что это опасно с технической точки зрения.

На вырученные с выставки в Сыктывкаре средства купили материал и своими руками изготовили музейное оборудование — витрины, светильники, планшеты с информацией. Сотрудники музея поняли, что люди тянутся к палеонтологической романтике, вспоминает Альберт Хлюпин. К тому же за год до открытия музея Спилберг снял «Парк юрского периода», после которого все воспылали интересом к древним животным, так что выставки пользовались успехом.

В 2007 году Хлюпин добился открытия филиала в Кирове. Сначала музей квартировался в Кировском краеведческом музее и был филиалом Котельничского, а затем подселился в новое здание Кукольного театра, и «полюсы силы» поменялись местами. Теперь центральная выставка — в Кирове, а Котельнич остался филиалом — из него перевезли почти все экспонаты и документацию.

В 2007 году Хлюпин добился открытия филиала в Кирове. Сначала музей квартировался в Кировском краеведческом музее и был филиалом Котельничского, а затем подселился в новое здание Кукольного театра, и «полюсы силы» поменялись местами. Теперь центральная выставка — в Кирове, а Котельнич остался филиалом — из него перевезли почти все экспонаты и документацию.

— Мы в этом смысле внезапные: в каком-то там городе, посреди нигде, в депрессивной, ссыльной области, вдруг появляется «музей с динозаврами», начинает возить по России выставку — на то время единственную в стране. Что-то возил ПИН (Палеонтологический институт РАН — прим. «Чердака»), но где ПИН, и где все остальные? В девяностых все это удавалось на чистом энтузиазме, и неплохо удавалось. Люди были молодые, — рассказывает нынешний сотрудник музея Леонид Кавардаков, пока мы съезжаем с трассы на лесную дорогу, ведущую к Котельничскому местонахождению.

Место силы

К деревушкам Рвачи, Боровики и Ванюшонки, по соседству с которыми проходят раскопки, ведет проселочная дорога. Вдалеке, среди травяных лугов, виден строящийся храм.

— А это наш бывший заведующий филиалом Михаил Жданов строит, — объясняет Кавардаков. — Что-то типа центра отдыха с часовней.

— Часовня и центр отдыха в одном месте?

— Да, он там и бассейн уже вырыл. Будут сочетать отдых телесный и духовный. Помолился — искупался. Жданов ушел где-то 2013 году, а строит с 2014—2015-го.

— Он религиозен?

— И религиозен, и член «Единой России». Удачно совмещал еще до того, как это стало мейнстримом. Миша вообще активен: он и экстремальным спортом занимался, и благотворительную организацию создал.

Жданову же принадлежит идея построить здесь что-то вроде мини-планетария с раздвижной крышей, чтобы наблюдать за звездами или за НЛО — кому что больше нравится. По словам Кавардакова, уфологов в окрестностях раньше было немало. Да и вообще, место здесь особое, «намоленное».

Вскоре мы подъезжаем к лагерю палеонтологов, расположенному на высоком берегу Вятки, и идем на так называемую Соколью гору — обзорную точку, ориентир на местности и предмет культа: вокруг «Соколки», которая выглядит как чуть более приподнятый участок берега с деревянной лавочкой наверху, вращается множество местных историй, легенд и баек.

Отсюда хорошо виден нижний берег. У кромки воды — полоса грунта, по-марсиански красного от марганца и железа. Разливаясь каждую весну, Вятка уносит часть глинистой породы, обнажая хранящиеся в ней окаменелые кости. Правда, с некоторых пор берег местами начал зарастать травой и деревьями. По словам Леонида, раньше, до 90-х, по Вятке сплавляли лес, а ее русло регулярно чистили, но потом это делать перестали — река стала разливаться слабее и, соответственно, меньше помогать палеонтологам.

Котельничское местонахождение пермской фауны, по площади сравнимое с княжеством Монако, несколько меньше африканского местонахождения пермских ящеров на плато Карру (ЮАР). Но там, по словам палеонтологов, кости лежат в беспорядке, в то время как на берегу Вятки сохранились полные скелеты с черепами, что для науки намного ценнее. А благодаря ежегодной работе реки они по-прежнему буквально лежат на поверхности. В этом году рыбаки случайно обнаружили в каменном монолите хорошо сохранившиеся зубы парейзавара — их сотрудники Кировского палеонтологического музея уже извлекли и отправили на препарацию. «Мелочевку» забрать легче всего, и делать это надо быстро — под воздействием воды, солнца и ветра мелкие окаменелости быстро разрушаются. Рядом с зубами при более тщательном осмотре обнаружился и целый скелет. Его забирали уже в три захода.

Котельничское местонахождение пермской фауны, по площади сравнимое с княжеством Монако, несколько меньше африканского местонахождения пермских ящеров на плато Карру (ЮАР). Но там, по словам палеонтологов, кости лежат в беспорядке, в то время как на берегу Вятки сохранились полные скелеты с черепами, что для науки намного ценнее. А благодаря ежегодной работе реки они по-прежнему буквально лежат на поверхности. В этом году рыбаки случайно обнаружили в каменном монолите хорошо сохранившиеся зубы парейзавара — их сотрудники Кировского палеонтологического музея уже извлекли и отправили на препарацию. «Мелочевку» забрать легче всего, и делать это надо быстро — под воздействием воды, солнца и ветра мелкие окаменелости быстро разрушаются. Рядом с зубами при более тщательном осмотре обнаружился и целый скелет. Его забирали уже в три захода.

— Первый раз приехал посмотреть Илья Шумов, — объясняет Леонид, — но он один много взять не может, так как на костылях из-за переломов ног.

Илья Шумов — «бывший» сотрудник музея. На какое-то время он увольнялся, но, по словам Леонида, усидеть на месте не смог и вернулся в музей полгода назад. Неуемный научный энтузиаст и фанат палеонтологии, именно Шумов откопал на Вятке зверей, которые оказались представителями ранее неизвестных видов терапсид, из-за которых мы сюда и приехали.

Горыныч и Ночница

Горыныч и Ночница

Кости, откопанные Шумовым, долгое время лежали в Котельничском музее среди прочих окаменелостей, пока за их изучение не взялся один из крупнейших в мире специалистов по терапсидам Кристиан Каммерер. С кировскими палеонтологами Каммерер познакомился на научной конференции в Казани и, не мешкая, поехал с ними в Киров, чтобы рассмотреть экспонаты местного музея. Новые виды среди прочих костей ученый, по его словам, опознал почти мгновенно.

— Я работал с окаменелостями этих животных из Африки, Европы, России и Китая, так что хорошо знаком с материалом и знаю, как он выглядит, — вспоминает Каммерер. — Так что, едва увидев окаменелости, я понял: это что-то новое. Но на завершение исследования понадобилась еще пара лет: нужно было детально описать каждую кость, сопоставить ее с другими, проанализировать и сделать вывод, к какой ветви доисторических животных это существо принадлежало. Также надо было сделать географические выкладки и иллюстрации.

Один из видов идентифицировали по миниатюрным небным зубам — их для Каммерера кропотливо доставала из камня жена Владимира Масютина, Ольга. Зверь и получил свое название Gorynychus masyutinae («Горынихус Масютина»). Он оказался хищником размером с волка, принадлежащим к подгруппе терапсид под названием тероцефалы («звероголовые»). Второе животное, с острыми как иглы зубами, отнесли к подгруппе горгонопсы («горгонолицые») и назвали Nochnitsa geminidens — в честь ночного призрака из местного фольклора.

— Многие новые виды называют в честь первооткрывателей или существ из локальной мифологии, — объясняет Каммерер. — Мне тоже нравится отражать в названиях доисторических существ культуру мест, где я провожу исследования.

— Многие новые виды называют в честь первооткрывателей или существ из локальной мифологии, — объясняет Каммерер. — Мне тоже нравится отражать в названиях доисторических существ культуру мест, где я провожу исследования.

Кировские окаменелости, по словам ученого, произвели на него впечатление своей хорошей сохранностью, да и сам музей понравился, «хотя странно, что он на третьем этаже, а на первых двух — кукольный театр». Еще больше понравились ему кировские коллеги.

— Когда я с ними только познакомился, было впечатление, что они даже чересчур дружелюбные. Мы провели очень много времени, общаясь с местной прессой и постоянно отмечая мой приезд. Я почти все время в Кирове не мог нормально работать. Но мы умудрились уложиться в срок.

Каммерер сделал уже две публикации по этой теме, но работа в Кировской области не окончена, и, возможно, ученый, сейчас заведующий отделом палеонтологии Музея естественной истории Северной Каролины в США, снова сюда вернется.

По словам Леонида Кавардакова, Горынихус и Ночница пока найдены только в России. Возможно, другие остовы этих животных хранятся, неопознанные, в коллекциях других музеев, но это только предстоит выяснить.

Музей и его команда

— Вы только не делайте, как тот журналист из «Огонька». Он тоже приехал про нас писать, а наша сотрудница Оля тогда вернулась из Канады, где на последние деньги купила бутылку «ледяного вина». Ну журналист написал, как мы ее выпили, а после «вернулись к привычному самогону». После публикации было очень неловко, — смущенно просят палеонтологи.

Будем корректны. Настойки на ягодах и травах производства Уржумского спиртоводочного завода, привычные местным жителям, неплохи. Особенно с фруктовым соком. Особенно в холодный вечер у костра. Может быть, это их имел в виду легендарный репортер Дмитрий Соколов-Митрич (а тем «журналистом из «Огонька» оказался именно он). Соколов-Митрич посетил Котельничское местонахождение в далеком 2000 году и тоже был впечатлен широтой души местного «музейного братства». Справедливости ради, именно благодаря тексту с упоминанием айсвайна «братство» приросло еще одним участником: прочитав статью, учитель одной из школ Котельнича привез свой класс на раскопки. Среди учеников оказался Илья Шумов — он так «зафанател», что стал помогать музею, а со временем даже устроился в него работать.

Похожий путь проделал и нынешний директор музея Алексей Торопов, пришедший на смену Хлюпину.

— Торопов, по сути, мой воспитанник. Я помню момент, когда он впервые приехал к нам в экспедицию — мальчик-студент, такой ботаник в очочках с большим рюкзачком, — и сказал: «Хочу копать с вами парейазавров». Прошли годы, и этот мальчик стал руководителем музея и продолжает дело, которое было когда-то начато нами, — вспоминает Хлюпин. Сам он в 2014 году уехал в кругосветную экспедицию, организованную двумя бизнесменами из Кирово-Чепецка, а после ушел работать директором в созданный ими же Музей головных уборов.

Леонид Кавардаков, который в музее отвечает среди прочего за международные связи, не планировал становиться палеонтологом — он окончил Вятский государственный гуманитарный университет по педагогической специальности «Информатика и английский язык».

— Я не подумал бы ни в 2009 году, когда первый раз сюда приехал, ни в последующие, что буду тут ковыряться и мне это будет приятно, — рассказывает Кавардаков. — Я просто приезжал и, что называется, «втыкал».

Хранитель музейных фондов Палеонтологического музея Тимофей Зорин говорит, что палеонтологией увлекался с детства. Но на раскопки приехал уже после того, как отучился в университете на юриста.

Хранитель музейных фондов Палеонтологического музея Тимофей Зорин говорит, что палеонтологией увлекался с детства. Но на раскопки приехал уже после того, как отучился в университете на юриста.

— Мне тут понравилось, и я через три месяца устроился в музей, с тех пор работаю — уже пять лет, — говорит Зорин.

— А юристом быть не захотели?

— А я и юристом работал. И лаборантом, и замдиректора по хозяйственной части. Что-то совмещал, что-то последовательно. У меня еще магазин-бар разливного пива в Кирове есть. Называется «Пиво-живо». Сегодня пять месяцев, как открылся.

— Как вы это совмещаете? Одно другому не мешает?

— Нет, даже помогает. В тонусе держит. У нас много сотрудников, которые совмещают.

Подрабатывая юристом в кировском Музее Циолковского, авиации и космонавтики, Тимофей познакомился с тамошним сотрудником Евгением Кайсиным. Теперь Евгений тоже ездит на раскопки — в отпуск и на выходные.

Не планировал заниматься мертвыми животными и Владимир Масютин, занимающийся сейчас лабораторной препарацией окаменелостей. Он учился на биолога, чтобы работать с живыми.

— Я думал: вот закончу университет в Санкт-Петербурге и вернусь на родину, в Узбекистан, продолжу заниматься в питомнике джейранами, гепардами, лошадьми Пржевальского. Но мой однокурсник, который живет здесь, под Котельничем, тогда сказал: «Чего тебе целое лето в Питере делать? Приезжай ко мне». Это было в 1994 году. Я приехал, и случайно мы пришли на выставку, где был будущий директор Хлюпин. Он и говорит: «А у нас сегодня праздник — день палеонтолога. Приезжайте на раскопки». Я приехал сюда, в Боровики, и так и остался. Благодаря этим раскопкам у нас четыре семьи образовалось. Я тоже с женой познакомился на раскопках. Она орнитолог, закончила Нижегородский университет и хотела устроиться в заповедник, но в итоге тоже пришла в музей.

Коллектив вокруг музея прирастает не только родственниками, друзьями и друзьями друзей, но и «работой с молодежью». Школьников вовлекать довольно легко — они и сами рады вовлекаться.

Сюда приезжают дети из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, ученики Кировского лицея естественных наук — они делают зарисовки, занимаются стратиграфией и участвуют в научных конференциях по результатам раскопок. Наконец, с 2009 года здесь ведет работу «казанский десант» под предводительством доцента кафедры региональной геологии и полезных ископаемых КФУ Олега Шиловского.

Копаю все

Отряд Шиловского в составе четырех студентов и одного аспиранта приехал на раскопки раньше нас и уже успел найти и извлечь из берега Вятки часть скелета парейазавра. Самого Шиловского мы застаем на берегу у той части скелета, что еще лежит в земле.

— Как вы определяете, что кость, а что не кость?

— На данном местонахождении, чем оно и примечательно, окаменелая кость полностью сохраняет свою структуру, — объясняет Шиловский. — Компактное вещество, губчатое вещество — все это на самом деле видно на изломе, а соответственно, и в породе.

— То есть нужно просто очень хорошо знать, как выглядит структура кости?

— Нет, еще цвет играет решающую роль: на фоне этой породы любой более яркий фиолетовый цвет, с таким кровавым оттенком, — это кость. Но и форма, конечно. У природы все, что является органикой, будет неправильной формы. Натуральные формы — это не минералогия-кристаллография, где четкая симметрия, оптические оси и так далее. Неправильные формы свойственны биоморфным образованиям.

Он указывает на камень, в котором действительно видны более темные включения с плавными изгибами. Это и есть окаменелость: конечно, не сама кость звероящера, а ее слепок, возникший оттого, что натуральные ткани кости после смерти животного на молекулярном уровне постепенно полностью заместились минералами, сохранившими ее форму и структуру.

— Вы и палеонтологию копаете и геологию изучаете?

— Вы и палеонтологию копаете и геологию изучаете?

— Я все копаю — и палеонтологию, и минералогию, и студентов учу. Все — как положено. Без ложной скромности скажу, что многие после общения со мной по-другому воспринимают палеонтологию. Палеонтология — в первую очередь наука об эволюции жизни. Она изучает любые проявления древней жизни — начиная от вирусов, заканчивая человеком. Зачастую это все сводится только к прикладной части, то есть стратиграфии. И это не всегда у студентов вызывает интерес, потому что это скучновато — где там границы слоев проходят, что и как. А интересно понимать, как у них происходила эволюция и почему они так жили.

— Почему здесь жили парейазавры?

— В смысле, почему они здесь сдохли? Потому что им было здесь хорошо. Тогда лучше места, чем здесь, в мире не было, поэтому они тут в большом количестве. Парейазавры — такие бегемотоподобные существа, они вели полуводный образ жизни. А здесь в то время, 250 миллионов лет назад, скорее всего, была сильно изгибающаяся река и поэтому постоянно происходило подтопление и затопление территорий. Получались старицы, болотца, ямы, в которых парейазавры обитали и погибали. Некоторые скелеты фактически находятся в прижизненном положении. Вот он стоял в своей яме, возможно обессилел или впал в анабиоз, умер — и так и остался.

Шиловский продолжает водить пальцем по камню, пытаясь определить, где какая часть тела у бегемотоподобного бедняги, умершего здесь в пермском периоде.

— Вот часть позвонков. Три вот так и четвертый вот здесь, — сообщает ученый, — это развал. Если бы это был просто скелет, то он шел бы последовательно, компактно: вот голова, вот лапа. А тут ничего непонятно — ребро здесь, позвонки здесь. Это вообще непонятно что такое. Какая-то ножная конечность.

— Здесь кто-то один или несколько?

— Это кто-то один, но растащило так, как будто ему вообще было плохо — не мог, скотина, умереть нормально. Умер как ни попадя.

— Падальщики, наверное, растащили?

— Ну естественно, что падальщики. Ну подумал бы о будущем — нам же копать! Это ладно. Я думал: тут ребро возьму, тут позвонки. Начал искать — и понеслась свистопляска. Такой монолит брать бесполезно. Поэтому придется кусками выбирать — здесь, здесь, там.

Найденные кости сначала поливают пропиткой на основе клея ПВА, чтобы они не разрушились на солнце, пока палеонтологи готовят снаряжение для выборки найденных остатков.

Если примерно понятно, как лежит скелет, то известен и дальнейший фронт работ: монолит, содержащий кости, «оконтуривают», отделяя от другой породы, после чего покрывают сверху газетами, затем вымоченными в гипсе лентами или монтажной пеной.

Получается так называемый «пирожок». Когда он застывает, его извлекают из грунта, кладут на носилки и увозят в музей для препарации — извлечения костей из породы.

— А если не знаешь, что где лежит?

— А если не знаешь, что где лежит?

— Ну вот не знаешь — стоишь и мучаешься, куда воткнуть молоток.

Сохранность костей, по словам Шиловского, в Котельниче самая лучшая, потому что происходила достаточно быстро, без доступа кислорода и фактически в естественных условиях: где парейазавр застревал в болотной жиже, там и погибал.

— Сохранность костей такая, что по последним исследованиям найдены даже форменные элементы крови, — говорит Шиловский.

— 260 миллионов лет и сохранилась кровь?

— Не сама кровь, а некоторые из форменных элементов, например лейкоциты. Но, чтобы на сто процентов это доказать, нужно провести биомолекулярные анализы, а в России пока нет нужного оборудования. Эти элементы были найдены внутри костной ткани ребра. Там есть пустоты, заполненные кальцитом после захоронения. Сохранилось и строение кости, включая гаверсовы каналы, в которых проходят кровеносные и нервные трубки. Вот внутри этих гаверсовых каналов и найдены окаменелые лимфоциты. Это псевдоморфоза — форма сохранилась, но не сама органика — она заместилась другими минеральными компонентам.

— Поэтому, когда спрашивают у нас: «А это настоящее или слепок?» — мы говорим: «Это настоящий слепок», — поясняет стоящий рядом Кавардаков.

— А в прошлом году мы тоже кое-что нашли, — продолжает Шиловский, — и сейчас проводятся дополнительные геохимические исследования, чтобы точно сказать, копролиты это или яйца. Если яйца, то не парейазавров — либо суминий, либо горгонопсов, либо терацефалов. Размером меньше куриного яйца. И это, скорее всего, была кладка. Если бы были копролиты, была бы либо куча, либо их растащило по слою, а это именно кладка, то есть они все на разных уровнях, но в одном месте, как будто это было гнездо.

— Геохимический анализ?

— Есть вмещающая порода, в которой они захоронились, есть как бы оболочка, которая может быть у амниот. Она, как правило, не сохраняется, потому что мягкая. И, собственно, внутреннее содержимое. Если у этих трех частей будет отличие в геохимии, причем именно в нужных элементах, тогда можно будет однозначно сказать, что это — яйца или копролиты. Копролиты, они как будто разрозненные, как будто их разнесло по слою. И форма у них другая. Дерьмо есть дерьмо.

— А как вы при раскопе определяете, что не задеваете кость?

— На ощупь. Слышен специфический звук, — отвечает Шиловский, продолжая рассматривать камень. — Ух, как тут намешало. Точно его колбасило. Сейчас подклеим и пойдем, а то так до вечера сидеть.

Наконец он встает, отряхивая руки и хитро прищуриваясь.

— Ну что, пойдем? Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут танцы.

Великое пермское вымирание

Вечером все собираются у костра под ясным вятским небом. Настало время удивительных историй и уржумской сливовой настойки. Кружка с ней отправляется по кругу, «чтобы погода была хорошая».

— Лекцию, говорите? Мы в этом году проводили лекции студентам на практике, — с удовольствием в голосе произносит Шиловский. — С презентациями, все как положено. Поставили проектор, сделали экран — натянули простыню. Были свечи. А потом — праздник.

— Палыч, ближе к телу. Женя, задавайте вопрос ему! — перебивает Шиловского Масютин.

— Почему вымерли пермские животные?

— На самом деле, есть масса предположений, — отвечает Шиловский.

— Но в основном считают, что это связано с обширной вулканической деятельностью, о чем свидетельствуют траппы Восточной Сибири. Вулканизм привел к началу глобальной катастрофы. Возможно, было падение метеорита. А может, просто их все достало?

— А есть ли комплексные теории на этот счет?

— Самая распространенная все же связана с вулканизмом. Это огромные территории излияния лавы, выбросы пепла, потрясения тектонических плит, в том числе распад суперконтинента Пангея, который происходил неоднократно. Однозначного мнения на данный вопрос нет. Но это все постепенно было. Это не значит, что в определенный момент раз — и все сдохло. С геологической точки зрения…

Промеж слов палеонтолога раздается громкий хлопок открываемой бутылки.

— …именно так все и было! — восклицает Шиловский под общий хохот. — Вот так, хлопок — и все! Имеется в виду по продолжительности, не в смысле что все раз — и все! Это были миллионы лет, а не просто пшик.

— Удивляет в тех же самых траппах то, что животные возвращались и жили там, — перехватывает у коллеги роль рассказчика Масютин. — То есть выливалось все по чуть-чуть. Это и не вулкан был в прямом смысле, а трещина, и изливалась она неоднократно. Страшные серные пары, которые выходят из жерла вулкана, в верхних слоях атмосферы превращаются в серную кислоту и выпадают кислотными дождями. Это убивает растения — вымирают травоядные, что сказывается и на хищниках. В это время в морях из-за повышения температуры и углекислого газа в воде образуется осадок, в том числе метана, который взрывоопасен, и организмы из-за него не могут нормально дышать. И вот эта цепная реакция произошла потихоньку, и животные вымерли. К тому же климат стал аридизироваться: пустыня двигалась от центра континента к окраинам. Но в этот период появились рептилии — животные, способные откладывать яйца. Яйца — это не лягушачья икра, они устойчивы к высыханию…

— Да, у яиц рептилий защитная оболочка, поэтому им пофиг, — вставляет Шиловский.

— Да, у яиц рептилий защитная оболочка, поэтому им пофиг, — вставляет Шиловский.

— И внутри у них есть питательный желток, — продолжает Масютин, — но главное — есть скорлупа, которая дышит через поры. И вот эти животные встали на ступеньку выше. Они и пережили массовое вымирание, и начался следующий этап эволюции…

— Ароморфоз по Северцову, — снова вставляет Шиловский.

— И вот в триасе одни пошли в птицы, другие в динозавры, — не останавливается Масютин. — И кончилось тем, что пошло разделение. Кто-то ходил на двух конечностях, кто-то встал на четыре и стал растительноядным, кто-то оброс шипами, кто-то рогами. Так и пошла эволюция на протяжении 150 миллионов лет.

— Но сдохли все, — резюмирует Шиловский.

— Как ни странно, все динозавры произошли от одной группы, архозавров, — продолжает Масютин. — И травоядные вынуждены были постоянно бороться с хищниками: кто-то становился огромный и длинношеий, кто-то покрывался панцирем, а хищники не уступали — зубастые, клыкастые, с длинной мордой, либо быстро бегали, как дейнонихи. Кстати, одна из версий вымирания уже динозавров — им просто не хватило генетической информации. Ну сколько еще можно придумать всяких приспособ для выживания? И что мы видим в конце…

— Рептилоид не появился!

— …в конце везде расселились тираннозавр рекс и трицератопс. Они были ко всему приспособлены, но все равно у них не осталось возможности выжить дальше.

— Это просто была направленная эволюция.

— Что значит направленная? — интересуюсь я.

— Оттуда, — Шиловский многозначительно поднимает указательный палец вверх, — дяденька послал метеорит, и все сдохли. Ну, а что? Разные же версии бывают.

Без баек про высшие силы, кем был они ни были, инопланетянами или духами, здесь, кажется, не обходятся ни одни посиделки у костра. Палеонтологи рассказывают их полушутя, но так легко и непринужденно, что трудно не проникнуться. Этим пользуются местные журналисты, рыскающие по скудной на события Кировской области в поисках материала для сюжета. В какой-то момент у костра возникает журналистка с микрофоном и пара мужчин с камерой и осветительным оборудованием. Журналистка пытается направить стихийную дискуссию в русло местных обрядов, примет и «каких-нибудь палеонтологических баек», заставляя оператора переходить с места на место, чтобы снять крупным планом лица рассказчиков. Сделать это долго не удается — шутки и взрывы хохота переходят от одного участника дискуссии к другому совершенно непредсказуемо. Но журналистке, кажется, не впервой. Наконец, ей удается разговорить Шиловского.

— Идем мы как-то с сыном на Нижневодскую, — начинает Шиловский, — и я произношу вслух фразу: «Как бы мне хотелось найти парную находку!» Делаю шаг, и вот она, парная находка, — «Твикс». Так мы поняли, что надо быть осторожным в своих желаниях, потому что хозяйка Сокольей горы все слышит.

— Что за хозяйка Сокольей горы? — уточняет сотрудница телеканала, явно обрадованная тем, что рассказ Шиловского переходит в мистическую тональность.

— Ну, это образно. Есть хозяйка Медной горы, а есть хозяйка Сокольей. Хозяйка, которая дает находки. Если захочет — даст тебе находки, захочет — не даст. Нет фарта — не будет находок.

— А вы ей что взамен?

— Ну… — вступает в беседу Масютин. — Мы ей травы принесем.

Возникает пауза, после которой все начинают валиться на землю от смеха.

— Какие еще травы?!! Травы мы у нее отбираем, а не приносим! Еще бы «ароматические масла» сказал, — хохочут палеонтологи.

— На самом деле, мы, хоть и палеонтологи, но любим эти истории аборигенов, которые заселяли эти края и в том числе поклонялись духам. Это не что иное, как кереметь, и мы ей поклоняемся. Просто делаем немножко подношений — что-нибудь из еды, либо из…

Все снова хохочут.

— А обряды здесь какие-нибудь проводите?

— Когда мы встаем лагерем, и ставим палатки, и зажигаем костер, я вокруг костра на север, юг, запад и восток наливаю капельки спиртного, чтобы местный божок дал нам хорошую погоду, — говорит Масютин, — ну условно. Чтобы он нам позволил покопать. Потому что всякие бывают вещи: люди и падали или не находили ничего. Есть такое понятие, как фарт. Если не будет фарта, ничего не найдете, хоть весь день проходите.

— С геологией все проще, — несколько серьезнеет Шиловский. — Ты приехал на месторождение, час поковырялся — если нет фарта, значит, не будет минералов — забудь, забей и уходи. В палеонтологии немного сложнее — тут обстановка другая. Поисковая зона здесь — 30 километров. Это не жилка, не месторождение, где тебе все вскрыли карьером. Каждый слой надо пройти туда-сюда и все это просмотреть. Поэтому суеверие существует, что ты приехал — надо уважить местных божков, товарищей и так далее. Традиция такая.

— То есть традиция алкогольная, — уточняет журналистка.

— Не, вы можете брать сироп или мед.

— Ну вот вы, Олег Павлович, человек, который каждый раз что-нибудь находит. В чем секрет? Как вы их подманиваете?

— Я ничего не подманиваю. Я просто хожу, смотрю глазами, вот и все. Тот же знаменитый Ефремов сказал: «Это та грань, которую я не могу описать вам словами». Он чувствовал!

— Точно! — с энтузиазмом подхватывает Масютин. — Он в Монголию приехал и говорит: «Вот здесь лежит Кеша». Все ему: «Какой Кеша? Тут пустыня!» А он: «Нет, тут лежит Кеша — копайте!» Когда выкопали, нашли скелет детеныша тарбозавра. Этот Кеша до сих пор в музее у нас стоит. То есть Ефремов почувствовал. Независимо от того, что за скелет там лежал, он понял, что там лежит Кеша. У нас Альберт Хлюпин так же: «Вот где-то вот там, давайте еще чуть-чуть подымемся на 20 метров» — и находили.

Есть люди, которые чувствуют эти кости ископаемые. Просто энергетика и просто любят палеонтологию настолько, что живут в этом.

Русский палеонтологический бренд

На следующей день, после завтрака мы с Кавардаковым и Зориным отправляемся на тот же берег, где были вчера, — на разведку. Палеонтологическая разведка — дело нехитрое. Идешь себе прогулочным шагом и внимательно смотришь под ноги. Время от времени Кавардаков останавливается у участка грунта, внешне ничем не отличимого от всех остальных, и ковыряет шилом крошащиеся глиняные пласты.

— Ну, как, что-нибудь нашлось?

— Здесь потерялось. Время, — философски откликается Леонид, и мы шагаем дальше.

Палеонтологи шутят, что в их работе самая частая находка — «ничего». Другое шуточное название — «мясокостная мука», то есть какая-то неопределенная, непонятная пыль. Тем не менее этот сезон для вятской палеонтологии оказался вполне удачным. Один скелет нашли казанские палеонтологи, а зубы другого, найденного парой месяцев ранее рыбаками, уже лежат в музее, пропитанные клеевым раствором — чтобы не рассыпались при обработке. Потом из него будут долго выковыривать глину, обнажая косточки. На обработку одной находки до состояния музейного экспоната уходит год.

Палеонтологи шутят, что в их работе самая частая находка — «ничего». Другое шуточное название — «мясокостная мука», то есть какая-то неопределенная, непонятная пыль. Тем не менее этот сезон для вятской палеонтологии оказался вполне удачным. Один скелет нашли казанские палеонтологи, а зубы другого, найденного парой месяцев ранее рыбаками, уже лежат в музее, пропитанные клеевым раствором — чтобы не рассыпались при обработке. Потом из него будут долго выковыривать глину, обнажая косточки. На обработку одной находки до состояния музейного экспоната уходит год.

— Ну вот, смотри, не просто же так эта крошка, может, это дробленые косточки, — бормочет Кавардаков, склоняясь над очередным глиняным пластом. — И чего я не взял лупу…

— Зачем тебе лупа? — интересуется Зорин.

— Ну чтобы разглядывать с умным видом, — откликается Кавардаков.

— Может, тут кого-то прожевали и выплюнули?

— Да тут всех прожевали и выплюнули.

Конечно, кировским специалистам хотелось бы сделать палеонтологию брендом региона — пока что быть отличительным признаком больше удается «Вятскому квасу», да и продается он лучше. К тому же пермский период и его звероящеры «раскручены» гораздо хуже юрского с его динозаврами, на стороне которых Спилберг с «Парком юрского периода», мультфильм «Земля до начала времен» и сериал «Прогулки с динозаврами».

— Наши хештеги к палеонтологии: «не только динозавры» и «древнее динозавров», — говорит Кавардаков. — Проблема в том, что, когда мы говорим о создании русского палеонтологического бренда, нам приходится плясать от бренда, который уже есть. Динозавры так распиарены, потому что в Америке и Англии их просто много. Пермские слои там тоже есть, но — «а» — их меньше и «бэ» — в них нет таких огромных монстров, как в мезозойских слоях. Вот посмотрел человек фильм про юрский период, приходит в музей, а там нет динозавров. И он уходит, потому что ему неинтересно. Получается, интересны даже не сами динозавры, а сам этот момент «вау», страха. Мы стараемся эту ситуацию изменить.

Пермский период в смысле «вау-эффекта» действительно уступает динозаврам. Это было время некрупных животных, на которых природа только обкатывала такие «вау», как крупные размеры, быстрый бег, смертоносные челюсти и все прочее. Пермские животные жили миллионы лет в приятном теплом климате и не особенно эволюционировали. Травоядные оставались медлительные увальнями, неспешно ковылявшими на еще не совсем прямых лапах, а хищники, по-видимому, только научились бегать на короткие расстояния.

В России динозавров почти нет — в их времена на большей части нашей территории было море. Но то, что есть, по-своему уникально, главным образом за счет отличной сохранности. Ихтиозавры на территории Ульяновской области, Северодвинская фауна, динозавры села Шестаково в Кемеровской области.

В России динозавров почти нет — в их времена на большей части нашей территории было море. Но то, что есть, по-своему уникально, главным образом за счет отличной сохранности. Ихтиозавры на территории Ульяновской области, Северодвинская фауна, динозавры села Шестаково в Кемеровской области.

По мнению Альберта Хлюпина, палеонтологические возможности в России огромны, в то время как сама палеонтология не перспективна с точки зрения государства. В то время как в США, отмечает он, палеонтология — предмет национальной гордости и в нее вкладываются огромные деньги. Еще в 1990-х специалисты, в том числе Сумин и Колондадзе, предлагали идею создания Единой палеонтологической службы и сети небольших научных станций по всей стране. Их персонал составляли бы профессионалы, которые координировали бы раскопки, что сделало бы раскопки более организованными и эффективными. Но такой службы не возникло. Также Хлюпин отмечает, что неплохо было бы создать сеть музеев естественной истории — они существуют во всем мире и вполне востребованы людьми.

Дела минувших дней

Музеев с палеонтологическими экспозициями действительно становится все больше — Музей пермских древностей, возникший как филиал Пермского краеведческого музея, Музей естественной истории в Казани, геопарк «Ундория» в Ульяновской области, появившийся на базе существовавшего с конца 80-х геологического заказника. Такие музеи, как Котельничский или Ундорский палеонтологический, были одними из первых, и в 90-е «русский палеонтологический бренд» там развивали почти на голом энтузиазме.

— Первые два года после открытия музея мы работали для посетителей бесплатно, — вспоминает Владимир Масютин. — Мы считали, что палеонтология — ну кому она интересна? Наверное, только нам интересна. Главное, чтобы люди поняли, с чем мы имеем дело, насколько это древние уникальные вещи. Представьте, 24 ноября музей открылся, до нового финансового года — три месяца, а зарплаты нам не могут дать, потому что музей открылся, а финансовый год — нет. А в 90-х, помните, зарплаты задерживали на полгода, на восемь месяцев. Мы получили первую зарплату чуть ли не летом следующего года.

— На что вы все это время жили?

— Благодаря друзьям. Одни привозили кабачки, кто-то — соленья, кто-то помидоры, кто-то хлеб. Нам помогали школьники, например Максим и Леша Корченкины, они тогда были в 8-9-м классе. Они вечерами приходили и препарировали, вместе пилили ДСП, чтобы сделать витрины. Их мама нас кормила, чтобы дети были чем-то увлечены. В общем, друзья нам помогли. Конечно, было тяжело, мы не шиковали, но и с голоду не помирали.

— Во всех окрестных деревнях люди нас любили, — вторит коллеге Хлюпин. — Мы всегда с ними общались, договаривались. Где-то были необходимы картошечка, лучок, грибы-ягоды, молоко, иногда горячительные напитки, и мы всегда находили взаимопонимание. А как иначе? Это ведь были наши общие места.

Немало помогали и иностранные специалисты, приезжавшие в Россию, — сотрудники Университета Монаша из Австралии, ученый из Университета Торонто. Они помогали получать гранты на стажировки сотрудников музея, выделяли финансирование для экспедиций. Именно в Австралии Хлюпин подсмотрел идею экологических туров и стал организовывать их в Кировской области.

По словам Масютина, только в последние годы, благодаря программе развития культуры (дорожная карта с 2013 года) культурным работникам немного подняли зарплаты. Денег все равно не хватает, но Владимира это не расстраивает — он живет в частном доме, садит огород, держит кур и кроликов. На экспедиции палеонтологам, по их словам, по-прежнему не выделяют никаких денег. Предполагается, что в экспедиции можно ездить на зарплату музейного работника. Что растет, так это количество бумажной работы. Это одна из причин, по которой из музея ушел руководивший им 20 лет Хлюпин.

— Когда мы начинали проект на энтузиазме, было здорово и увлекательно и не было такой забюрокраченности и структуризации всех процессов, — рассказывает мне Хлюпин чуть позже. — С течением времени я почувствовал, что чем дальше мы развиваемся, тем больше бюрократии и волокиты, тем меньше времени на творчество и реальную работу. Чем в большей степени я пытался реализовывать инновационные проекты, тем на большее непонимание со стороны властей предержащих я нарывался. Излишняя инициативность и энтузиазм мешали мне комфортно устроиться в той системе, в которой приходилось общаться. Я решил, что систему мне не изменить — лучше я изменюсь сам и уйду из этой системы. Что я и сделал при первой возможности.

— Отчетность убивает, — констатирует Евгений Кайсин, пока мы сидим у костра в лагере, — и с каждым годом все хуже. «А сколько мероприятий по пропаганде религиозной толерантности вы провели в Палеонтологическом музее?» В Палеонтологическом! Музее! Вот и сидишь, сочиняешь, как дурак.

***

Вечерний поезд, идущий из Кирова в Москву, стоит на станции Котельнич-1 ровно две минуты. Я стою на платформе, уставшая, обгоревшая и слегка пьяная от нахлынувшей на меня здесь волны радушия и дружелюбия. Собираясь в Котельнич, я по наивности думала, что чуть ли не впервые открою миру таящиеся в российской глубинке залежи фауны возрастом 260 миллионов лет и людей, которые эти залежи раскапывают. Но в Котельниче, как на Эвересте, только ленивый не бывал: журналисты регулярно сообщают о находке очередного звероящера, а туристы приезжают в местный филиал Палеонтологического музея изо всех уголков России и из-за рубежа. Но от разочарования не осталось и следа после первого же знакомства с местным музейным братством: за последние двадцать лет оно не просто не растеряло своей пассионарности, но регулярно прирастает новыми искателями окаменевших зверей.

Чуть позже Альберт Хлюпин, который теперь организует туры в Индию для тех, кто ищет духовность, наговаривает мне по WhatsApp ответ на вопрос «Что вы поняли благодаря палеонтологии»:

«Человеческая жизнь в масштабах космоса очень ничтожна. Это миг, даже меньше. Человек в своем масштабе меньше, чем песчинка, почти невидимое существо. Это часть настолько огромного необъятного мира, который простирается в прошлое и будущее на миллиарды лет, что это невозможно представить с уровня нашего сознания. И все это взаимодействует и взаимосвязано. И малое, и большое. Нет ничего неважного, нет ничего неинтересного и лишнего в этом. От песчинки, которая составляет песок на пляже, до огромной галактики — все это суть одно. И несмотря на маленькие размеры в космическом масштабе, человек — существо грандиозное. И каждый человек в зависимости от уровня своего развития может стать либо ничтожностью, либо раскрыть в себе то божественное зерно, по образу и подобию которого мы сформированы. И вместить в себя всю вселенную и знания о других вселенных. Мы можем быть как всем, так и ничем. Выбор за нами».

Евгения Щербина, Максим Абдулаев