Академгородок. Перезагрузка

Прямо сейчас, для многих незаметно, идет перезапуск отечественной науки. Последствия этого процесса нельзя переоценить — их вообще нельзя себе представить. Пережив развал 1990-х и болезненное реформирование Академии наук, первые лица и государства, и научного сообщества пришли к мнению, что у нас еще есть огромный научный потенциал, но уже и накоплено огромное отставание от развитых экономик в технологическом развитии. В отечественной науке настало время больших надежд. Осталось дождаться утвержденного плана финансирования.

Флагманом перезапуска стал новосибирский Академгородок. Результатом визита туда президента Владимира Путина в феврале этого года на День науки стали президентские поручения от 18 апреля о принятии программы развития Новосибирского научного центра (ННЦ) и комплексного плана развития Сибирского отделения РАН. Тридцатого сентября правительство РФ должно выпустить распоряжение о начале реализации программы с приложением в виде плана. В самом ННЦ это называют «Академгородок 2.0».

В последних числах августа в новосибирском Академгородке прошел шестой Форум технологического развития «Технопром-2018». От предыдущих пяти его отличали две детали — незначительная и существенная. Во-первых, в связи с некоторыми организационными неувязками его сдвинули с обычного времени проведения — в июле — на конец лета. А во-вторых, на форум приехал президент РФ Владимир Путин, и это не был формальный дружеский визит. Первые лица Российской академии наук вообще и его Сибирского отделения в частности представили президенту проект «Академгородок 2.0».

В последних числах августа в новосибирском Академгородке прошел шестой Форум технологического развития «Технопром-2018». От предыдущих пяти его отличали две детали — незначительная и существенная. Во-первых, в связи с некоторыми организационными неувязками его сдвинули с обычного времени проведения — в июле — на конец лета. А во-вторых, на форум приехал президент РФ Владимир Путин, и это не был формальный дружеский визит. Первые лица Российской академии наук вообще и его Сибирского отделения в частности представили президенту проект «Академгородок 2.0».

Сейчас уже трудно вспомнить, кому принадлежит авторство самого термина «Академгородок 2.0», но идея бродила давно. Год назад председатель Сибирского отделения РАН академик Валентин Пармон выдвинул идею «Кремниевой тайги». А в конце прошлого года тогда еще временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников на одном из совместных заседаний правительства области и президиума СО РАН заявил, что назрела необходимость глубокой инфраструктурной реформы Академгородка, создания обновленной и более эффективной структуры «Академгородок 2.0». Но старожилы припоминают, что слышали это название еще раньше.

На одном из последних заседаний президиума СО РАН отметили, что после долгих лет застоя в науке началась мобилизация: ученые могут работать вместе, есть перспектива конкретных результатов в разных науках, и есть надежда, что это движение поддержит страна. Если получится у сибиряков, это станет сигналом к возрождению для всей российской науки. «Академгородок 2.0» долго вызревал во многих головах, но к приезду президента счастливо сложились обстоятельства — региональная власть восприняла проблему развития Академгородка как проблему развития всей области.

— От нас ждут Нобелевских премий по фундаментальной науке, — так определяет суть происходящего в Сибирском отделении РАН академик Пармон. — Некоторые из этих исследований считаются отвлеченными, но без этих работ нельзя продвигаться дальше — они дают задел на будущее. Есть прямые указания президента о тех направлениях, которые сейчас стратегически важны для российской науки, для mega science. Россия отстает в области генетических разработок. Обозначены прорывные задачи для реального сектора экономики и оборонки. Есть проблема с микроэлектроникой и элементной базой. Много стратегически важных вещей, связанных с аэродинамикой, гидродинамикой — это крупные турбины, будущее энергетики. Большие задачи поставлены перед медициной. Один из центральных проектов — это медицинский научно-образовательный комплекс, консолидация нескольких медицинских институтов и университетов, планируется создание исследовательской клиники — не учебной, а направленной на разработку новых технологий. Есть прорывные задачи в ядерной медицине. В Академгородке одни из самых компетентных в стране специалистов, надо дать им развиваться.

В наиболее упрощенном виде «Академгородок 2.0» представляет собой 25 научных проектов (позднее их количество увеличилось до 31), которые на «Технопроме» представили как приоритетные. Часть из них, такие как источник синхротронного излучения СКИФ и центр «Генетические технологии», чуть позже вошли в концепцию национального проекта «Наука».

Строительство в новосибирском Академгородке Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) — часть большого проекта ИССИ-4 (Источник специализированного синхротронного излучения), в рамках которого еще один источник синхротронного излучения уже строится в Курчатовском институте и еще один планируется в недалеком будущем построить на Дальнем Востоке, на острове Русский.

Строительство в новосибирском Академгородке Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) — часть большого проекта ИССИ-4 (Источник специализированного синхротронного излучения), в рамках которого еще один источник синхротронного излучения уже строится в Курчатовском институте и еще один планируется в недалеком будущем построить на Дальнем Востоке, на острове Русский.

— Что такое СКИФ? — спрашиваю я.

— Ну, давайте начнем с общефилософских вещей, — отвечает академик Павел Логачев, директор Института ядерной физики (ИЯФ) им. Г. И. Будкера СО РАН после некоторого раздумья. — Успехи и продвижение в областях науки, как правило, зависят от инструментария, который есть в распоряжении ученых. Совершенствуя инструмент, они начинают видеть то, чего раньше не видели, и понимать то, чего раньше не понимали. То есть наука, с одной стороны, получает новые знания, а с другой — создает новые инструменты, чтобы добыть эти знания. В результате открываются новые эффекты и законы, которые в будущем никогда не изменятся. Это и есть фундаментальная наука. Она приводит к новым технологическим и физическим возможностям. Новые инструменты позволят уже в других областях науки заглядывать туда, куда раньше не удавалось. В этом смысл развития физики, методы которой являются основным локомотивом прогресса в других науках.

Сегодня многие считают, что старую парадигму науки нужно менять. Но есть два принципа, которые всегда верны для жизни и успеха отдельного человека, народов, наций и целых цивилизаций. Во-первых, у вас должен быть «царь в голове», то есть набор принципов, которые не меняются веками и тысячелетиями. Во-вторых, вы должны быть открыты всему новому, чтобы воспринимать информацию и использовать возможности, которые она дает. Но, чтобы эту информацию добыть, вы должны владеть достоверными методами ее получения.

Физика и математика — это как раз те науки, которые оперируют такими методами и устанавливают базовые принципы. Работать именно с такими методами крайне важно, потому что чем дальше ученые переходят к изучению более сложных систем, тем более критерии истинности и объективности размываются из-за множества состояний самой системы, среди которых одно состояние легко перепутать с другим. СКИФ и современные источники синхротронного излучения, являющиеся частью большого проекта Курчатовского института ИССИ-4, позволят заглянуть далеко за горизонт известных знаний.

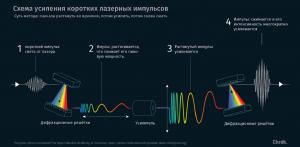

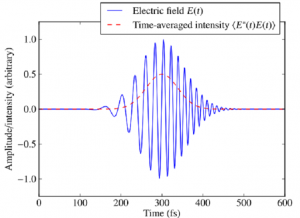

Если говорить совсем образно, СКИФ — это супермикроскоп. Прибор, который поможет заглянуть туда, куда сегодня мы заглянуть не можем. Особенностью этой установки будет колоссальная яркость. Это ключевой параметр для синхротрона, от него зависит точность измерений и качество эксперимента.

Беспрецедентная яркость СКИФа позволит вам разглядывать отдельные атомы, и вы сможете в подробностях рассмотреть сложные органические молекулы и биологические структуры.

При этом сгустки фотонов из синхротрона короткие, они следуют друг за другом с интервалом в несколько наносекунд. Это позволяет видеть не статическую картинку, а снимать развитие процессов во времени. Актуальность и срочность реализации проекта ИССИ-4 в том, что другие страны уже давно проводят недоступные пока отечественным ученым эксперименты. Мы должны поторопиться, чтобы Россия в сфере науки и высоких технологий не отставала от всего мира.

— А зачем мне в подробностях рассматривать структуры, о которых вы говорите?

Павел Владимирович на несколько наносекунд теряет дар речи и терпеливо продолжает:

— Наука строится таким образом, что вы должны увидеть, как происходит процесс. Увидев, измерив, записав — разобраться и понять, почему происходит именно так. Выстроить соответствующие закономерности, построить теории и на основе всего этого предсказывать, как эта система будет себя вести, а значит, вы сможете конструировать то, что вам нужно.

— Для каких конкретных целей будет применяться СКИФ?

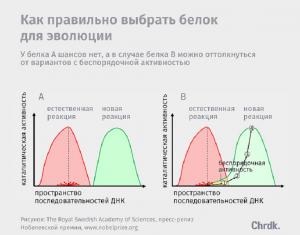

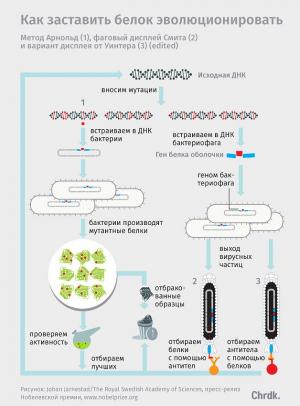

— Вам лучше об этом спросить у специалистов, которые станут пользоваться источниками излучения. Но могу заметить, что за последние двадцать лет сорок процентов Нобелевских премий в области биологии, в изучении белковых структур были получены исключительно на установках синхротронного излучения и только благодаря этим возможностям.

— Почему необходимость построить СКИФ возникла именно сейчас?

— Сделать самый современный источник СИ мы могли всегда. Сейчас особенно, потому что при участии в создании синхротронов за рубежом приобрели необходимые опыт и технологии. С другой стороны, государство осознало степень тяжести этой проблемы — системного катастрофического отставания в области НТП, связанное с отсутствием такого инструмента. Профиль ИЯФ — разработки мирового уровня, мы не делаем что-то ординарное, мы стремимся выйти в мировое лидерство по ключевым параметрам. Например, мы продемонстрировали это, выведя в лидеры самый лучший на сегодня источник СИ на планете — NSLS-II в Брукхейвенской национальной лаборатории (США, Аптон, основана в 1947 году, используется для исследований министерства энергетики США, в основном для исследований в области ядерной физики). Помогли нашим американским коллегам — до этого попытки других стран запустить подобные установки и выйти в лидеры закончились неудачей.

Значение СКИФа и всего проекта ИССИ-4 переоценить невозможно — не существует ничего сравнимого по масштабу и важности для развития многих наук. Химия, физика, генетика и геномные исследования, фармакология, материаловедение, нанотехнологии, молекулярная биология, геология и даже археология — все это с помощью синхротрона выносится на самый высокий мировой уровень. Даже прикладная медицина — мы сейчас отрабатываем технологию лечения онкологических заболеваний с помощью пучка синхротронного излучения. Мышек уже лечим…

Первая очередь СКИФа должна заработать в 2024 году, на полную мощность он должен выйти к 2035 году.

Павел Логачев, директор Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН: «Сегодня многие считают, что старую парадигму науки нужно менять. Но есть два принципа, которые всегда верны для жизни и успеха отдельного человека, народов, наций и целых цивилизаций. Во-первых, у вас должен быть “царь в голове”, то есть набор принципов, которые не меняются веками и тысячелетиями. Во-вторых, вы должны быть открыты всему новому, чтобы воспринимать информацию. Но, чтобы эту информацию добыть, вы должны владеть достоверными методами ее получения».

Павел Логачев, директор Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН: «Сегодня многие считают, что старую парадигму науки нужно менять. Но есть два принципа, которые всегда верны для жизни и успеха отдельного человека, народов, наций и целых цивилизаций. Во-первых, у вас должен быть “царь в голове”, то есть набор принципов, которые не меняются веками и тысячелетиями. Во-вторых, вы должны быть открыты всему новому, чтобы воспринимать информацию. Но, чтобы эту информацию добыть, вы должны владеть достоверными методами ее получения».

Время уклоняться от объятий

Проект «Академгородок 2.0» возник на подготовленной почве, из семян, заложенных, как ни странно, еще во время развала страны в 1990-е годы. Для ученых это было время сохранения накопленного. Тогда оставалось только два не всем доступных источника жизнеобеспечения — госконтракты и коммерциализация разработок. Госконтракты поступали в основном по линии ВПК, с которым у Академии наук традиционно было тесное сотрудничество. Хрестоматийный для Сибири пример — новейший вертолет Ми-28 «Ночной охотник», уникальный всепогодник и круглосуточник. Он оборудован мультивизором, которым экипаж сканирует пространство сразу во всех диапазонах. Фотоприемник для него разработан в Институте физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН и производится в филиале этого института.

Нужно понимать, что в 1990-е было два потоковых процесса бегства из науки. Традиционно считается, что в основном это «отток мозгов» за границу, в результате чего, например, до сих пор существует целая колония сибирских ученых в Хьюстоне — центре не только ракетно-космических, но и нефтегазовых наук. Но был и второй путь, который назывался страшным словом «депрофессионализация» — уход в бизнес. На практике ученые не только шли торговать «сникерсами». Они учились делать бизнес и из свой фундаментальной работы. Например, в то время в Институте физики полупроводников СО РАН была изобретена и запатентована специфическая спектрометрия. В результате возникло одно из первых наукоемких предприятий Академгородка — «Эконова», которое производит спектрографы до сих пор.

Закончились 1990-е и начался долгий период ремиссии. Государство обратило свой на науку уже в 2000-е. В мае 2008 года, когда председателем СО РАН был избран академик Александр Асеев, был выбран курс на усиление работы с реальным сектором экономики. До 2014 года некоторые институты вышли на интересные показатели: соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования составило 50:50. Сначала это были гранты, которые новосибирские ученые, молодые и зубастые, легко выигрывали.

Тогда же запустили в оборот слово «инновации». В приказном порядке госпредприятиям и акционерным обществам с госучастием было предписано разработать ПИРы — планы инновационного развития, которые выполняются поныне. По сути, это соцобязательство по инновациям — некий завод берет на себя обязательство к установленному сроку разработать энное количество новых технологий, внедрить их и получить соответствующие патенты. За инновациями производственники, естественно, шли к ученым. Кроме того, очень вовремя появился 217-ФЗ, который разрешал и предписывал открывать инновационные компании госучреждениям, в том числе академическим институтам. Во второй половине 2000-х ученые открыли довольно много таких предприятий. Наглядный пример — наукоемкий заводик при Институте геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, который выращивает кристаллы удивительной чистоты и геометрии для всего, включая промышленные лазеры и прочие точные приборы.

Прямым следствием «коммерческих инноваций» стало возникновение в Новосибирском научном центре одного из первых в стране технопарков.

«Региональные власти заинтересованы в развитии инновационного сектора, он уже приносит прибыль. Малые предприятия технопарка получили 26 миллиардов рублей чистого дохода в прошлом году», — комментирует ситуацию академик Валентин Пармон.

Первая, неудачная, попытка реформировать большую науку была предпринята в 2013–2014 годах. Двадцать восьмого июня 2013 года в новосибирском Академгородке царило ощущение августовского путча. Накануне состоялось последнее перед летними каникулами заседание правительства, когда был внесен убийственный для РАН законопроект — она подлежала ликвидации, а на ее основе предполагалось создать нечто новое, что еще не имело точных контуров. Сразу появились общественные объединения, такие, как «Клуб 1 июля», проводились акции неповиновения. Состоялся флешмоб, когда ученые надели белые, синие, черные рабочие халаты, кто в каких был, и в знак протеста выстроились вдоль проспекта Лаврентьева, на котором стоит большинство институтов, спиной к проезжей части. А на дамбе ОбГЭС молодые ученые нанесли надписи «Хватит кошмарить науку» — частично они сохранились до сих пор.

В результате 28 сентября был принят вступивший в силу с 1 января 2014 года 253-ФЗ, слегка смягченный: Академию наук не ликвидировали, но она прекратила быть управляющей компанией для институтов, которые, со всеми клиниками и полями, транспортом и установками, перешли в Федеральное агентство научных организаций. Оно управлялось научно-консультативным советом — неуклюжим образованием, куда включили наиболее лояльных реформе академических ученых. ФАНО сделало одну большую полезную работу — провело инвентаризацию всего имущества. Но сейчас ФАНО, выполнив свою миссию и нанеся неизбежный ущерб, находится в процессе ликвидации. Его территориальные управления в полном составе перешли в Министерство науки и высшего образования.

В мае 2017 года сменилось руководство РАН, ее президентом стал академик Александр Сергеев. После выборов первые шаги академии были направлены на повышение степени доверия между руководством государства и представителями научной сферы. Сергеев заявил, что Академия наук готова к диалогу, готова работать на реализацию Стратегии научно-технического развития, принятой в конце 2016 года. Хотя к ней высказывались критические замечания, документ получился взвешенным и рамочным — он отступает от конкретных формулировок и дает РАН возможность выстраивать планы научных исследований, как сказано в стратегии, «которые вытекают из логики развития науки». Это позволяет самим ученым формулировать задачи на будущее, но в то же время предполагает и конкретные цели, ответы на большие вызовы, которые стоят перед обществом.

Валентин Пармон, академик, председатель СО РАН: «От нас ждут Нобелевских премий по фундаментальной науке. Есть прямые указания президента о тех направлениях, которые сейчас стратегически важны для российской науки. Россия отстает в области генетических разработок. Обозначены прорывные задачи для реального сектора экономики и оборонки. Есть проблема с микроэлектроникой и элементной базой. Большие задачи поставлены перед медициной».

Валентин Пармон, академик, председатель СО РАН: «От нас ждут Нобелевских премий по фундаментальной науке. Есть прямые указания президента о тех направлениях, которые сейчас стратегически важны для российской науки. Россия отстает в области генетических разработок. Обозначены прорывные задачи для реального сектора экономики и оборонки. Есть проблема с микроэлектроникой и элементной базой. Большие задачи поставлены перед медициной».

НГУ

В Сибири должны появиться точки притяжения.

— Современная парадигма развития Сибири полностью неадекватна реалиям. Если не будет населенной Сибири, Россия может потерять Дальний Восток. Если раньше основной приток постоянного населения давала промышленность, то сейчас она использует небольшое количество людей и вахтовый метод. По СФО почти по всем регионам есть отток, кроме Новосибирска, — объясняет ситуацию академик Пармон. — Выпускники школ должны идти в вузы по месту жительства, а после выпуска там же оставаться работать. Это автоматически даст развитие инновационному сектору.

— Чтобы проект заработал максимально эффективно, необходимо, чтобы здесь собралось и динамично развивалось научное сообщество мирового уровня. Можно ли ученых такого уровня поселить в землянки? Какой бы вы новейший прибор ни построили, если нечего кушать и негде жить, никто не будет этим заниматься. Именно поэтому и появился проект «Академгородок 2.0», — уточняет академик Логачев. — Мы построим СКИФ. С его помощью обнаружим нечто невероятное, например новый принцип работы хлорофилла в фотосинтезе. Предположим, это будет иметь огромный потенциал в практической области. Условно говоря, мы сможем влиять на растения или создавать искусственные системы, которые обладают теми же свойствами. Это прорыв, новые технологии, новые рынки. Но если здесь нет высокотехнологического бизнеса, технопарков, инфраструктуры — результат тут же уплывет на Запад, в Китай, и люди туда же уедут. А зачем тогда мы строили СКИФ?

Именно поэтому наряду с передовыми научными разработками заявлен проект развития Новосибирского государственного университета. Только проекту СКИФ понадобится порядка двухсот молодых специалистов, обладающих междисциплинарными знаниями. В национальном проекте «Наука» речь идет о том, что количество исследователей в стране должно увеличиться на 30 тысяч человек, надо открыть 900 новых лабораторий, которые должны возглавить люди моложе 39 лет. Где их взять? НГУ изначально создавался с целью подготовки кадров для фундаментальной науки и остается едва ли не единственным таким университетом за Уралом. Сейчас в университете обучается 7000 студентов, из них 1400 иностранцев, в основном китайцы. Оптимальным количеством считается 12–15 тысяч учащихся.

— Мы ограничены контрольными цифрами приема — в этом году было всего 961 бюджетное место на все факультеты. Со следующего года начинается небольшое увеличение по STEM-направлениям (science-technology-engineering-mathematics). Физиков — на девять человек, геологов — на двадцать, айтишников — тоже на пару десятков. Не очень значительное увеличение. Востребованность даже самим Академгородком значительно больше. Другой вопрос, наберем ли мы такое количество качественных студентов, — размышляет ректор университета член-корреспондент РАН Михаил Федорук.

Другой аспект — инфраструктура. Университет был рассчитан на три тысячи студентов. Общежития на улице Пирогова — здания 1960-х годов, требующие ремонта. Капремонт одного общежития — 150 млн рублей, всех — около миллиарда. Из 11 общежитий к этой приемной кампании два отремонтировали и два — новых, но и их уже не хватает.

— Без постройки новых общежитий как минимум на три тысячи студентов о восполнении кадрового потенциала можно забыть. Если мы изначально не создадим здесь культурных, материальных и социальных условий для центра мирового уровня, он здесь не появится, — категоричен в оценке Михаил Петрович.

Предварительная цена вопроса — 15 млрд рублей.

При этом университет не только готовит кадры, но и активно участвует в уже существующих проектах, заявленных в концепции «Академгородок 2.0». Это проекты радиационных технологий совместно с ИЯФом, БНЗТ (бор-нейтрон-захватной терапии, принципиально новый метод лечения онкологии, в том числе опухолей мозга; сейчас проводятся доклинические испытания). Университет участвовал в подготовке проекта ВВОД и создании научно-образовательного медицинского центра, который объединит все медицинские институты СО РАН, с созданием университетской клиники до тысячи коек.

Михаил Федорук, ректор Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН: «Без постройки новых общежитий как минимум на три тысячи студентов о восполнении кадрового потенциала можно забыть. Если мы изначально не создадим здесь культурных, материальных и социальных условий для центра мирового уровня, он здесь не появится».

Михаил Федорук, ректор Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН: «Без постройки новых общежитий как минимум на три тысячи студентов о восполнении кадрового потенциала можно забыть. Если мы изначально не создадим здесь культурных, материальных и социальных условий для центра мирового уровня, он здесь не появится».

ВВОД

Российская наука системно отстает в области разработки и использования цифровых технологий — это печальный, но очевидный факт. Поэтому идея, что стране нужны как минимум три равномерно географически распределенных академических и университетских суперкомпьютерных центра мирового уровня давно витает в воздухе. В Москве и Петербурге такие центры созданы, но к востоку от Урала центров мирового уровня нет, а это почти треть российских исследователей.

Директор Института ядерной физики академик Павел Логачев и научный руководитель Института цитологии и генетики академик Николай Колчанов подчеркивают, что для реализации их флагманских проектов необходимы огромные информационно-вычислительные ресурсы: и для компьютерного моделирования, и для обработки и хранения больших данных. Так возник один из основных проектов «Академгородка 2.0» —Сибирский национальный центр высокопроизводительных вычислений, обработки и хранения данных (СНЦ ВВОД). Потребителями ресурсов центра станут все институты Сибирского отделения, университеты Новосибирска и других городов Сибири, органы власти города, области и региона. СНЦ ВВОД должен создать и поддерживать цифровую экосистему, в которой будут реализовываться практически все флагманские проекты «Академгородка 2.0» и проекты развития СО РАН, да и всей сибирской науки в целом.

Фактически СНЦ ВВОД — это сердце ННЦ.

— Ключевая предпосылка — не хватает ресурсов для хранения, обработки данных и высокопроизводительных вычислений. Это ощущают все российские научные организации. А ведь такие ресурсы — это драйверы современной науки. В Америке и Европе они составляют до 15 процентов всей инфраструктуры науки. У нас в лучшем случае единицы процентов. Сейчас таких центров, как замышляется у нас, в России просто нет, — утверждает один из участников проекта, первый заместитель директора Института вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН Андрей Юрченко, — в том числе потому, что вопросы высокопроизводительного анализа данных и организации их долговременного хранения обычно остаются вне области задач российских суперкомпьютерных центров.

Если говорить шире, то в рамках центра мы объединяем наработки участников в трех ключевых областях: разработки цифровых двойников, работы с большими данными и искусственного интеллекта. Так, усвоение и обработка больших данных нужны для компьютерных моделей, которые позволяют создавать цифровых двойников, а значит, строить прогнозы и совершенствовать технику и производство. Наиболее известный в России проект цифрового двойника — питерский проект автомобиля «Аурус». Они полностью смоделировали процесс проектирования и дальнейшей жизни продукта: от создания и сборки до конца жизненного цикла, — поясняет Андрей Васильевич, — цифровая экономика предполагает, что этот подход будет поставлен на поток.

— Мы уже ведем работы по созданию таких двойников, например по цифровому месторождению. Они уже существуют в мире — такой проект разработан компанией Schlumberger. Но в связи с известными событиями в мире эта компания от сотрудничества с российскими нефтяными компаниями отошла, и нам приходится теперь догонять, — подключается к разговору Михаил Марченко, заместитель директора по научной работе Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ). — Да и раньше нам предпочитали продавать программное обеспечение, отстающее от того, которым они пользуются сами.

Очень важное отличие нашего проекта от других — мы работаем в области супервычислений и организации хранения данных уже сейчас. Нам уже ставятся новые задачи. Например, оценка и прогноз экологической ситуации в Новосибирске — мониторинг, моделирование, выявление зон риска, — уточняет Михаил Александрович.

Что касается реализации проекта, то на первом этапе, в течение 2019 года, запланировано дооснащение существующих центров в НГУ, ИВТ, ИВМиМГ. В том же году планируется проектирование нового здания на десять тысяч квадратных метров, из них половина — машинные залы, другая — научные лаборатории, учебные аудитории, конгресс-центр. На втором и третьем этапе должен произойти качественный скачок: выход на 150 петабайт в хранилище данных и 10-петафлопсный вычислительный центр. Это уже цифры номер один в России. А к 2026 году разработчики проекта смело замахнулись на экзабайт для хранения данных и 0,2 экзафлопса вычислительной мощности. Общая стоимость проекта для выхода на заявленные мощности — 18 млрд рублей.

О сотрудничестве уже заявили компании «Вымпелком» и РСК, есть интересы у «Ростелекома». Интерес к проекту не столько инвестиционный, сколько «компетенционный» — обмен опытом создания больших ресурсных центров и совместное решение больших исследовательских задач.

Алексей Кочетов, директор Института цитологии и генетики, член-корреспондент РАН: «Мы хотим создать универсальную площадку. Где и что искать — будут определять пользователи. “Генетические технологии” — это интеграционный и инфраструктурный проект для проведения фундаментальных и прикладных исследований в интересах сельского хозяйства, медицины и биотехнологической промышленности. Основа — инфраструктурная площадка открытого доступа для институтов, университетов и представителей промышленности».

Алексей Кочетов, директор Института цитологии и генетики, член-корреспондент РАН: «Мы хотим создать универсальную площадку. Где и что искать — будут определять пользователи. “Генетические технологии” — это интеграционный и инфраструктурный проект для проведения фундаментальных и прикладных исследований в интересах сельского хозяйства, медицины и биотехнологической промышленности. Основа — инфраструктурная площадка открытого доступа для институтов, университетов и представителей промышленности».

Время обнимать

Вчера было рано, завтра будет поздно. Именно с такими мыслями научное сообщество уходило на каникулы перед Новым, 2018 годом. Сразу несколько мировых трендов сошлись в одной точке. Международная обстановка для России ухудшилась, вводили очередные санкции. Возник вопрос о конкурентоспособности страны. При этом в области фундаментальной науки эта конкурентоспособность сохранялась. Например, ИЯФ — поставщик уникальных систем, «хайтековского железа» для ЦЕРНа (то есть для Большого адронного коллайдера) и для новых подобных установок, которые создаются в Германии, Франции и Японии.

Неизвестно, что стало последней каплей, но вскоре в ННЦ состоялись два судьбоносных визита президента. Нет, он и до этого здесь бывал. Склонные к точности ученые посчитали: всего за время своего президентства Владимир Путин был в Новосибирске восемь раз. Из них четыре раза он заезжал в Академгородок. Но в 2008 и 2012 годах это были гостевые визиты, когда ему в лучшем случае показывали технопарк. И только в этом году он приезжал в Академгородок два раза. Сначала — в феврале, на День российской науки.

Как полагают, в одну из встреч с президентом будущий глава Новосибирской области Андрей Травников донес до него мысль, что потенциал Академгородка по удельной активности существенно превосходит другие регионы. Здесь высокая концентрация науки, молодежь, заинтересованная в работе после учебы в НГУ.

Не в обиду университетам Москвы и Санкт-Петербурга будь сказано, но, как считают новосибирцы, их отличие в том, что приоритет для них —подготовка собственных кадров, которые не уезжают в другие регионы или за границу. Под лозунгом «Новосибирск — научная столица страны», проходил президентский совет по науке и образованию в Академгородке.

В феврале Путин только слушал. Первые лица Сибирского отделения РАН довольно бесцеремонно заявили, что страна отстает от мировых трендов, инфраструктура ветхая, единственный работающий ускоритель собран еще при Ельцине. Обозначили болевые точки. И впервые в сыром виде предложили идею «Новосибирска 2.0». Разговор частично затрагивал синхротрон. Президент спросил: «Сколько это будет стоить?» Прозвучала цифра 40 млрд рублей. По спокойной реакции президента присутствующие поняли: это реальные цифры.

Результатом стали президентские поручения от 18 апреля, в которых предписывалось начать разработку комплексного плана развития СО РАН, программу развития ННЦ и строительство источника синхротронного излучения. Предписано также разработать программу развития передовых геномных исследований и генетических технологий, предусмотрев ее ресурсное обеспечение.

Центр компетенций «Генетические технологии»

Центр компетенций «Генетические технологии»

Генетическими технологиями Институт цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН занимается давно, но есть определенный разрыв между фундаментальной наукой и практикой. Во всем мире он уже заполнен, у нас в стране остается, и еще в 2013 году тогдашний директор института академик Николай Колчанов определил направление, которое так и назвал — «генетические технологии». С тех пор эта тема постоянно обсуждалась как одно из направлений развития.

— Какие темы в проекте «Генетические технологии» вы считаете приоритетными, стратегическими?

— Этот вопрос немного противоречит сути концепции, — говорит директор ИЦиГ член-корреспондент РАН Алексей Кочетов. — Мы хотим создать универсальную площадку. Где и что искать — будут определять пользователи. Смотрите, есть центры коллективного пользования. Это когда вы приходите и используете существующее там оборудование. А есть центр компетенции — это когда вы приходите к специалистам, ставите задачу, работаете с ними на предоставленном оборудовании и получаете результат. Мы хотим создать именно центр компетенции.

«Генетические технологии» — это интеграционный и инфраструктурный проект для проведения фундаментальных и прикладных исследований в интересах сельского хозяйства, медицины и биотехнологической промышленности. Основа — инфраструктурная площадка открытого доступа для институтов, университетов и представителей промышленности. Ядро площадки — биоресурсная коллекция.

Мы не начинаем ничего с нуля — большая часть того, что нужно, уже есть, работы ведутся. В современных проектах времени на разгонку нет, нужно использовать существующие возможности и развить их.

Следующий блок — современные технологии. Например, в ИЦиГ есть третий в Евразии по оборудованию SPF-виварий (specific pathogen free — без патогенов, характерных для данного вида животных, чистые лабораторные особи) для лабораторных животных, содержащихся в специальных условиях. По современным стандартам работы в медицине и фармакологии нужны именно такие животные, требуются специальные условия.

У нас этот проект идет с 2007 года, и виварий перегружен заказами. Например, у фармакологической компании есть задача оценить перспективы потенциального лекарственного препарата, они на этапе доклинических испытаний могут использовать наши модели. У нас есть модели самых разных заболеваний — разработаны уникальные модели преждевременного старения, с помощью которых можно искать новые лекарства для поддержки нервной системы, бороться с болезнью Альцгеймера, например. Модели, связанные с гипертонией, с каталепсией. Они нужны не только для расшифровки механизмов заболеваний, на них можно первично скринировать новые лекарственные препараты. Нужно расширить возможности работы с лабораторными животными для нужд фармакологии.

ИЦиГ в этом деле один из первопроходцев. Первые генетические модели были разработаны десятки лет назад с помощью отбора и селекции. Самый известный и популярный эксперимент в этой области — доместикация лис, проведенная академиком Дмитрием Беляевым, который возглавлял ИЦиГ с 1959 по 1985 год. На протяжении десятков лет шла селекция лис на доместикацию — генетически запрограммированное дружелюбное поведение. Можно поймать и приручить лису, но лисята рождаются снова дикими. Беляеву и его соратникам удалось путем селекции создать линии лис, генетически запрограммированных на агрессивное и дружелюбное поведение, и эти свойства передавались по наследству. Практически была выведена порода домашних лис, что позволило в эксперименте смоделировать один из фундаментальных процессов становления цивилизации — приручение диких животных.

— В институте на самом деле довольно много таких генетических моделей поведения — модели социального поведения, агрессии, стрессов, возникающих из-за социального напряжения. Мы ведь тоже социальные животные, физиология процессов общая. Так что это одна из серьезных областей работы и у нас, и во всем мире, — рассказывает Алексей Кочетов

Базовый принцип организации — проекты полного цикла: начинается все с фундаментальных знаний, полученных в академических институтах, потом на основе этого формируются технологии для практики — для диагностики и лечения, получения новых сортов. И потом технологии вводятся в практику.

Например, генетика растений. Сорта растений, которые культивируются в РФ, получают с помощью традиционной селекции. Более современным считается использование генетических технологий, но необязательно в плане генной инженерии, а ускоренный отбор — растения отбираются, скрещиваются, чтобы перенести нужные признаки — устойчивость, урожайность. С помощью диагностики отслеживается, какие гены отвечают за тот или иной признак, что сильно ускоряет селекцию.

Одна из актуальных задач селекции — устойчивость к постоянно возникающим в природе новым расам и штаммам фитопатогенов. Нужно все время вести селекцию, чтобы сорта были готовы к новым, возникающим в природе возбудителям заболеваний. Ищутся источники устойчивости у природных форм растений и переносятся в новые сорта. Это постоянный процесс. Генетические технологии позволяют его ускорять. Другой приоритет работы — новые функциональные продукты, сорта сельскохозяйственных растений, продукты из которых будут характеризоваться низкой аллергенностью и функциональной полезностью. Например, с высоким содержанием антиоксидантов. В будущем человек сможет подбирать индивидуальную диету, в которой по крайней мере часть нужных для его организма свойств пищи заложена не на уровне переработки, а на уровне выбора продуктов из подходящих сортов растений.

— Что в ближайшей перспективе?

— Проекты полного цикла в области фармакологии, разработка новых лекарств. Есть проекты по изучению генетического биоразнообразия — мы планируем сотрудничество со многими институтами в области генетической паспортизации биологического разнообразия. Генетическая паспортизация биоресурсных коллекций России — это важная задача.

— Я думал, все виды, типы и подклассы уже переписаны и занесены в учебники по биологии для восьмого класса.

— Это устоявшаяся точка зрения. Есть классические виды растений и животных, занесенные в определители. Но каждый год открывают новых насекомых, растения, не изучен до конца Мировой океан. И каталогизация геномов позволит все это систематизировать. Помимо фундаментального значения мы должны знать среду, в которой существуем. Новые микроорганизмы вполне могут быть использованы в промышленности, медицине, в сельском хозяйстве.

Ближайшее будущее проекта «Академгородок 2.0» радужно и туманно одновременно. Концепция программы развития Новосибирского научного центра с приложением списка проектов была подана в Министерство науки и высшего образования 3 сентября. Месяц отведен на согласование в структурах правительства. Нужно определить механизмы реализации. Часть проектов предварительно предлагалось осуществлять через национальные проекты. Но нацпроекты не имеют достаточного финансирования, и ученые не хотят дробить свой единый проект на отдельные, предпочитая комплексный подход.

— Если удастся провести проект комплексно, придется выстраивать иерархию по срокам выполнения. Первыми пойдут проекты, обозначенные в указах президента, затем — образовательный комплекс, без него никуда. Потом пойдут объекты, которые могут быть запущены до 2021 года. Потом ярус до 2024-го. Обязательное условие — возможность коллективного использования всех планируемых объектов научной инфраструктуры. Как в чисто научных целях, так и в интересах реального сектора экономики и оборонки. Посмотрим по готовности команд, — рассказывает академик Валентин Пармон. — Но нам важно, чтобы решение было в пользу комплексной реализации проекта, чтобы его не дробили на отдельные задачи. С Министерством науки и высшего образования у нас есть консенсус, но у них нет денег. Так что решать будут правительство и Минфин. Еще один критерий — востребованность реальным сектором экономики, поддержка от крупных компаний, их готовность к инвестициям. Например, большой запрос от большого бизнеса есть на работу Центра нанотехнологий на базе Института физики проводников — это элементная база современной электроники, полупроводниковые системы, то, без чего двигаться вперед невозможно.

Стали известны расчеты по перспективам проекта «Академгородок 2.0». Это предварительная оценка показателей развития «Сибирского наукополиса» (понятие, объединяющее все наукоемкие территории Новосибирска и его окрестностей) до 2030 года, которая официально пока не обнародуется. Количество занятых в организациях науки, образования и инновационных структурах планируется удвоить — с 31,2 тыс. человек до 66,1. Количество обучающихся в НГУ с 9192 человек должно быть увеличено почти до 23 тысяч. При этом численность населения самого «Академгородка 2.0», уже включающего в себя Кольцово и новые застроенные территории, увеличится почти в два с половиной раза — с 81,5 тыс. до 200 тыс. человек. Общая стоимость проекта «Академгородок 2.0»: на научную инфраструктуру — 350 млрд рублей, на социальную — 150. Итого полтриллиона рублей. За настоящий прорыв. Всего.

Берт Корк

- Подробнее о Академгородок. Перезагрузка

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии