ББС, как сокращенно называют станцию, была основана в 1938 году, когда трое зоологов — два студента и аспирант — отправилась на весельных лодках в многодневную экспедицию вдоль побережья Белого моря. С тех пор станция разрослась, и сюда приезжают даже зимой, чтобы воспользоваться уникальным оборудованием.

— Скорее, скорее, а то не успеете, — кричит проводница, спуская из тамбура вниз железную лестницу. — В Пояконде стоим одну минуту, вы все вещи взяли?

Я киваю и неуклюже спускаюсь, пытаясь не зацепиться обо что-нибудь 45-литровым рюкзаком. С последней ступеньки приходится прыгать прямо на землю: перрона на станции Пояконда нет. Поезд трогается, проводница на ходу поднимает лестницу. Половина первого ночи, но на улице светло, и я вижу еще двух людей с такими же огромными рюкзаками. Они подходят ко мне.

— Ах, эти обманчивые первые минуты, когда кажется, что здесь нет насекомых, — говорит веселый бородатый парень с модно выбритой головой и серьгой в ухе. — Хорошо, что у тебя есть шляпа.

Мы перебираемся через пути на узкую дорожку и бредем по ней к деревне. Илья — так зовут моего собеседника — был прав: комары и мошка почуяли людей и вьются над каждым из нас огромным темным роем. Отмахиваться нет смысла: насекомых слишком много. Спасает только надвинутый до самых глаз капюшон и шляпа. Через полчаса мы добираемся до цели — одноэтажного еще крепкого деревянного дома с голубыми ставнями. Внутри, в большой комнате с белой печью, стоит десяток железных кроватей, аккуратно застеленных клетчатыми пледами. Мои спутники ставят рюкзаки на пол и падают спать, укрывшись куртками, — после 29 часов тряски в поезде из Москвы кажется, что лучше ничего и не надо. Дом с кроватями — перевалочный пункт, где дожидаются корабля — летом только на нем можно добраться на Беломорскую биологическую станцию МГУ, уникальный исследовательский полигон за полярным кругом.

Жизнь вопреки

Жизнь вопреки

ББС, как сокращенно называют станцию, была основана в 1938 году, когда трое зоологов — два студента и аспирант — отправилась на весельных лодках в многодневную экспедицию вдоль побережья Белого моря. Формально они собирали образцы для исследований, но на деле главной задачей был поиск места для будущей станции. Еще недавно без собственной «большой» базы можно было обойтись: в царские времена и первые годы после революции ученые, исследовавшие морских животных и растения, работали на европейских средиземноморских станциях. Но к середине 1930-х выезд за границу для советских граждан был закрыт, и это обстоятельство оказалось решающим фактором, который подтолкнул выдающегося океанолога Льва Зенкевича организовать поисковую экспедицию.

— Да, мне их принесли. Что с ними делать? Разделить и положить в холодильник?

Заведующая лабораторией молекулярной биологии ББС Татьяна Неретина, придерживая телефон плечом, ставит на покрытый клеенкой стол синее пластиковое ведро с морской водой, в которой плещутся плотные листья цвета хаки. Это водоросли под названием «фукус», в Белом море их очень много. Раньше с помощью фукусов обитатели ББС отчищали тарелки после еды — из плотных листьев выходит отличная губка. Но сейчас станция разрослась, и посуду централизованно моют на кухне. Кроме того, фукусы — неисчерпаемый объект для исследований.

— Так, воду меняем каждый день, поняла. Что? Да знаю я, знаю, что такое рецептакулы, не оскорбляй, — смеется Неретина в трубку. Из образцов водорослей планируется выделить ДНК, и нужно, чтобы они дожили до начала эксперимента.

— Почему перешла из престижной «человеческой» молекулярной биологии сюда? У меня нет такого антропоцентричного взгляда на жизнь, как у многих коллег, — рассказывает исследовательница, аккуратно разделяя листья и складывая их в прозрачные контейнеры. — Да и вообще, молекулярных биологов на квадратный метр гораздо больше, чем людей, способных отличить Fucus vesiculosis от Fucus serratus, так что здесь гораздо интереснее. На биостанции открываешь для себя совершенно другой мир. Зоологи, ботаники — они настоящие энтузиасты, они видят смысл и цель своей работы и в отличие от молекулярщиков не зажаты в вечной гонке за публикациями. Но вот молекулярной биологии они совсем не знают, и поэтому я здесь — чтобы обучать студентов и помогать зоологам в их работе. Но главные здесь — они, я-то всего лишь человек при зоологах.

Один из проектов Неретиной — баркодинг полярной жизни, по-русски — штрихкодирование. Суть баркодинга очень проста: для каждого существа определяют уникальный «штрихкод», по которому можно моментально установить его место на эволюционном дереве.

Только в отличие от магазина код присваивают не продавцы — он дается самой природой и «записан» в последовательности некоторых типичных генов, которые есть у всех живых организмов. Для морских организмов баркодинг часто является единственным способом установить их видовую принадлежность, так как абсолютное большинство «отказывается» расти в лаборатории даже в аквариумах с проточной морской водой. «Когда начался проект по баркодингу, всем, кто приезжал на станцию, поручали собирать образцы и сдавать их в лабораторию. Несли все, что находили — это было похоже на квест или какую-то игру из детства, причем играла вся станция», — вспоминает Женя Карпова, микробиолог, которая, как и многие тут, много лет ездила на ББС работать на кухне, а сейчас помогает своей маме — врачу биостанции.

В первые годы своего существования ББС состояла из нескольких сараев, слабо приспособленных для проведения исследований. По-настоящему станция начала развиваться с 1951 года, когда ее директором стал молодой зоолог Николай Перцов — сегодня ББС носит его имя. Несмотря на противодействие, порой активное, партийного руководства, которое рассматривало ББС как непредвиденный и непонятный источник расходов, Перцов отстроил на побережье несколько научных корпусов и общежития, протянул через тайгу ЛЭП и телефонную линию. Так как денег не было, все это создавалось силами добровольцев, приезжавших на Белое море в стройотряды.

— Мои родители учились на физфаке, но они ездили сюда в стройотряд летом и зимой в течение шести лет, — рассказывает сотрудница ББС, миколог Ольга Грум-Гржимайло. — На 20-летие отряда они снова приехали на станцию и взяли меня с собой. Мне так понравилось, что я не захотела уезжать обратно и осталась помогать на кухне. Я тогда училась в педагогическом колледже и биологом быть не собиралась. На кухню ББС я ездила девять сезонов подряд. За это время окончательно поняла, что не хочу преподавать, поступила на биофак, сделала на Белом море курсовую и диплом, а после окончания факультета поступила на работу на биостанцию.

— Мои родители учились на физфаке, но они ездили сюда в стройотряд летом и зимой в течение шести лет, — рассказывает сотрудница ББС, миколог Ольга Грум-Гржимайло. — На 20-летие отряда они снова приехали на станцию и взяли меня с собой. Мне так понравилось, что я не захотела уезжать обратно и осталась помогать на кухне. Я тогда училась в педагогическом колледже и биологом быть не собиралась. На кухню ББС я ездила девять сезонов подряд. За это время окончательно поняла, что не хочу преподавать, поступила на биофак, сделала на Белом море курсовую и диплом, а после окончания факультета поступила на работу на биостанцию.

Ольга изучает миксомицеты — грибы, которых можно увидеть только в микроскоп. Ее диплом и кандидатская диссертация посвящены миксомицетам, живущим в болотах. Чтобы получить образцы, дно болота нужно сверлить особым торфяным буром. Изящная, стройная, с точеным лицом, Ольга больше всего похожа на королеву какого-нибудь средневекового государства — сложно представить, как она в огромных резиновых сапогах и перчатках вкручивает бур в жидкую грязь. Ее коллега Екатерина Бубнова, отправляясь за образцами, и вовсе натягивает на себя водолазный костюм: ее объекты — морские грибы. Они тоже крошечные, поэтому под воду приходится брать лупу и рассматривать «перспективные» бревна. Хотя морские грибы впервые описали еще в 1849 году, про них до сих пор мало что известно.

— На сегодня описано чуть больше 1100 видов, это примерно 1% от общего грибного биоразнообразия. Очевидно, что морских грибов намного больше, но у нас пока нет надежных методов, которые бы позволили как следует изучать их, — приходится изобретать самостоятельно, — рассказывает Бубнова.

— Недавно японские исследователи достали грибы из Марианской впадины, до этого индусы смогли вырастить грибы, которые они подняли с глубины 5000 метров — для этого пришлось специально придумывать, как обеспечить в лаборатории нужное давление.

При этом морские грибы — нечто вроде Elephant in the room, как выражаются англичане: эти грибы в природе играют одну из первых скрипок, а им не уделяют должного внимания. Именно они разлагают древесину, которая попадает в Мировой океан, а это миллионы тонн органики. Не будь морских грибов, кораблям и купальщикам приходилось бы то и дело уворачиваться от огромных стволов. А недавно ученые выяснили, что фукусовые водоросли Ascophyllum nodosum не могут жить без грибов-симбионтов: если выращивать их отдельно, растения погибают «в младенчестве» — на стадии 20 клеток. Аскофиллум — доминирующая водоросль в прибрежных районах северных и умеренных широт, дом и пища для множества других видов. Убери грибы-симбионты, и все эти сложные связи, определяющие облик земных морей, разрушатся.

— В 2000-е годы, когда на станции не было электричества (его отключали на 10 лет за долги — прим. автора), приходилось стерилизовать чашки Петри в полевой кухне. Чтобы донести чашки до лаборатории, я их укладывала в коробки из-под бананов. Коробки были большие, чашки стеклянные и тяжелые, а кухня далеко. Сейчас, конечно, ситуация радикально поменялась, — рассказывает Бубнова.

— В лабораториях работали «до конца света», так как генератор включали на три часа утром и на три часа вечером, — живописует недавний еще станционный быт Неретина. — Иногда не успевали и приходилось доделывать эксперименты при свечах. Однажды у нас образцы откручивались в центрифуге, когда отключили ток. Пришлось затаскивать в лабораторию на третий этаж дизель.

Настоящая наука

Настоящая наука

Сегодня лабораторный корпус ББС уже не похож на полевой госпиталь, где каждый рабочий день — подвиг. Трехэтажное здание из белого кирпича могло бы быть частью любого московского института, разве что с повышенными требованиями к чистоте. Все входящие в лабораторный корпус обязательно меняют уличную обувь на пластиковые шлепанцы, выбирая их из огромной корзины: даже в короткие два с половиной месяца лета частенько идут дожди. Чтобы зайти в лабораторию или комнату, где стоит микроскоп, нужно переобуться еще раз, на этот раз надев специальные кожаные тапочки. Оборудование на ББС не уступает «нормальным» институтам: здесь есть прибор для расшифровки ДНК — секвенатор, сканирующий электронный микроскоп и даже конфокальный микроскоп, который позволяет рассматривать образцы по всему объему, не разрезая. Микроскопы, подобные тому, что стоит на станции, есть далеко не в каждом «большом» институте, и для работы на них нужно записываться иногда за несколько недель вперед. Поэтому многие биологи приезжают на ББС даже зимой, чтобы как следует рассмотреть свои объекты без суеты и очередей. О том, что лаборатория находится за полярным кругом, напоминает только море за окном и большие аквариумы с непонятными существами, стоящие во многих комнатах.

В одном из таких аквариумов на первом этаже лабораторного корпуса по дну разбросаны странные белесые шарики — не то крупные комки плесени, не то маленькие кораллы.

— Это губки, одни из самых примитивных многоклеточных животных. Они сидят на одном месте и фильтруют воду, добывая из нее еду. Если условия вокруг ухудшаются, губки не могут уползти — вместо этого они перестраивают себя, быстро и радикально меняя программу клеток, — рассказывает сотрудник ББС Андрей Лавров. — А если губку взять и протереть через сито, через какое-то время ее клетки сползутся вместе и сформируют новый организм.

Уникальная способность клеток губок менять специализацию страшно интересует ученых: без понимания, какие механизмы управляют этим процессом, невозможно всерьез говорить о выращивании новых органов и тканей из стволовых клеток. Но у губок есть и другие сверхспособности: эти неприметные животные — главные морские производители всевозможных перспективных веществ, в том числе потенциальных антибиотиков, противовирусных и противораковых препаратов. Губки синтезируют их не просто так: не имея возможности убежать от опасности, эти существа — или «сожительствующие» с ними бактерии — вынуждены защищаться от всего при помощи «химии». При этом просто выбрать нужное вещество и получать его на заводе при помощи органического синтеза не получится — «губочные» соединения чрезвычайно сложны.

Уникальная способность клеток губок менять специализацию страшно интересует ученых: без понимания, какие механизмы управляют этим процессом, невозможно всерьез говорить о выращивании новых органов и тканей из стволовых клеток. Но у губок есть и другие сверхспособности: эти неприметные животные — главные морские производители всевозможных перспективных веществ, в том числе потенциальных антибиотиков, противовирусных и противораковых препаратов. Губки синтезируют их не просто так: не имея возможности убежать от опасности, эти существа — или «сожительствующие» с ними бактерии — вынуждены защищаться от всего при помощи «химии». При этом просто выбрать нужное вещество и получать его на заводе при помощи органического синтеза не получится — «губочные» соединения чрезвычайно сложны.

— Когда расписали, как можно получать один из перспективных метаболитов, оказалось, что процесс синтеза включает 150 стадий, — рассказывает Лавров. — Однако естественным путем его выделяется настолько мало, что всех губок на свете не хватит, чтобы получить достаточные для исследований граммы.

Поэтому ученые сосредоточились на другой задаче: как заставить губок синтезировать нужные соединения в большом количестве.

И это тоже оказалось непросто. Андрей и его группа хотят исследовать губочный микробиом — тех самых дружественных бактерий, которые помогают неподвижным губкам выживать и заодно синтезируют много полезных соединений.

— Для того чтобы отделить «собственных» губочных бактерий от неспецифических морских, нужно сначала отмыть губок в автоклавированной воде, — объясняет технологию Лавров. — Чтобы губкам было хорошо, на каждую должно приходиться в 3000 раз больше воды по объему, чем занимает сама губка. Считается, что посторонние микробы смываются, если держать губок в чистой воде двое суток и каждые шесть часов воду менять. Для исследований нам нужно не меньше 20 образцов, то есть всего 480 литров воды. В автоклав влезает шесть банок воды, так что все двое суток ты занимаешься тем, что бесконечно носишь туда-сюда эту воду.

Сегодня на биостанции одновременно работают множество научных групп. Сотрудники, постоянно живущие на ББС, шутят, что даже зимой нельзя отдохнуть от людей.

— Многие губки размножаются именно в холодные месяцы, — говорит Лавров. — Так что я беру майн и иду в «правильные» места пилить лед. А потом возвращаюсь в лабораторию и занимаюсь «тонкой» наукой. Отличное сочетание.

Кроме биологов на станцию постоянно приезжают геофизики, метеорологи, гляциологи, геоморфологи. Это не считая студентов разных специальностей, которые проходят на ББС практику. Причем за полярный круг приезжают не только будущие зоологи, но и, например, биоинформатики и биофизики.

Кроме биологов на станцию постоянно приезжают геофизики, метеорологи, гляциологи, геоморфологи. Это не считая студентов разных специальностей, которые проходят на ББС практику. Причем за полярный круг приезжают не только будущие зоологи, но и, например, биоинформатики и биофизики.

— Это совершенно не случайно, — объясняет доктор биологических наук Алексей Котов (Алексей Котов, д.б.н., профессор, член-корреспондент РАН, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева). — Когда у нас появились новые методы исследования, в том числе генетические, казалось, что классические науки вроде зоологии или эмбриологии больше не понадобятся. Но потом оказалось, что это вовсе не так, и без них в генетических данных ничего не понятно. Когда мы видим какой-то ген, нужно понять, а что же он, собственно, делает в живом организме, и тут как раз не обойтись без зоологии, таксономии или эмбриологии. В том же Генбанке, куда заносятся данные обо всех генетических последовательностях и их возможных функциях в организме, куча ошибок, потому что биохимики часто не очень понимают, что они получили что-то не то. Так что дискриминируемые направления вдруг воспряли, и ББС, где можно «с колес» изучать живые существа, в этой новой парадигме окажется чрезвычайно востребованной.

Не только биология

— Дай-ка мне вон то бревно. Сейчас я его воткну, чтобы коса не разворачивалась, — Андрей, высокий бородатый юноша в оранжевом рабочем костюме ловко вставляет бревно в огромную катушку с намотанным на ней черным проводом. Рядом по палубе расставлены другие катушки, протянуты кабели, лежит странного вида прибор, больше всего похожий на большую растрепанную мочалку.

— Эта «мочалка» — источник звука, и она стоит несколько миллионов, — смеется Андрей. Судно сильно качает, но мой собеседник ловко перемещается между нагромождением устройств, не задевая ничего. — Источник посылает волны разных частот, они отражаются ото дна, а потом коса их ловит. По времени прихода звука мы определяем расстояние до дна и можем сканировать рельеф. А варьируя параметры звука, можно понять, какая именно порода под нами.

Коса — это тот самый длинный кабель, который Андрей закреплял бревном. Он и его коллеги работают в компании «Сплит», резиденте «Сколково». Компания создает собственные приборы для сейсморазведки — «разглядывания» дна при помощи звука и проводит сейсмологические изыскания для самых разных заказчиков, от «Роснефти» и «Газпрома» до научных институтов. А началось все на ББС, куда студент-геолог Андрей приехал на практику.

— Впервые мы провели на биостанции практику для геофизиков из МГУ, СПбГУ и Новосибирского университета в 2003 году, — рассказывает старший преподавать кафедры сейсмометрии и геоакустики геологического факультета МГУ и по совместительству бизнесмен и основатель нескольких научно-технических компаний Михаил Токарев.

— Человек все дальше продвигается в океан, строит трубопроводы, мосты, телекоммуникационные сети. Чтобы они не были однажды разрушены, нужно хорошо понимать, что происходит с осадками в море, как они перемещаются. При этом морское дело — штука дорогая, обучать кадры особенно негде, а здесь оказался идеальный полигон. Студенты ходят в рейсы на кораблях из флота ББС, знакомятся с аппаратурой, учатся работать «в поле» и выполняют куски реальных исследовательских задач. Благодаря беломорской практике, пролив Великая Салма, на берегу которого стоит ББС, — это самый изученный участок земли в мире.

По образованию Токарев — физик. Как и многие его однокурсники, он ездил на ББС в стройотряд и «прикипел». Когда создаваемые им компании стали приносить деньги, часть прибыли стал вкладывать в станцию: на эти средства на ББС построили  несколько новых благоустроенных корпусов и заказали суда. Сотрудников для своих компаний Токарев находит среди приезжающих на практику студентов — с ними гораздо лучше создавать что-то новое, так как они молодые и у них нет ограничений, что «так не носят», объясняет Михаил. Одна из созданных при участии Токарева компаний — Центр морских исследований МГУ — недавно была признана лучшей среди инновационных компаний в МГУ. Другие выпускники беломорской практики уходят на «серьезные» геофизические должности в крупные компании, например в нефтегазовой сфере.

несколько новых благоустроенных корпусов и заказали суда. Сотрудников для своих компаний Токарев находит среди приезжающих на практику студентов — с ними гораздо лучше создавать что-то новое, так как они молодые и у них нет ограничений, что «так не носят», объясняет Михаил. Одна из созданных при участии Токарева компаний — Центр морских исследований МГУ — недавно была признана лучшей среди инновационных компаний в МГУ. Другие выпускники беломорской практики уходят на «серьезные» геофизические должности в крупные компании, например в нефтегазовой сфере.

— Да и вообще, все, что касается сейсмоакустики и сейсмометрии в России, так или иначе делается с участием наших выпускников или по нашим методикам, — гордится Токарев.

К обеду нагруженный геофизическим оборудованием деревянный «Профессор Зенкевич» возвращается на станцию. На причале мы сталкиваемся с группой людей в водолазных костюмах.

— Она должна быть где-то тут, она не могла уплыть далеко, — озабоченно говорит один из них.

— Потеряли ласту директора биостанции, — весело объясняет один из водолазов. — Делали со студентами тренировочный заплыв под пирс, и они ее утопили.

Веселый ныряльщик, Александр Семенов, наверное, самый публичный сотрудник биостанции. Его фотографии и статьи публикуют National Geographic, BBC, Nature и Смитсоновский институт, он читает лекции для детей и взрослых и выступает на TED. Александр фотографирует существ, которые живут глубоко в море. Запечатлеть их можно только в естественной среде обитания: большинство морских жителей в лаборатории не выживают.

— Например, гребневик просто превращается в желе, если до него дотронуться, — уточняет Александр. — В 1970-х американский биолог Уильям Хамнер с коллегами в течение нескольких недель спускались на веревках под воду с пластиковыми планшетами, висели там и зарисовывали гребневиков, разные стадии их жизненного цикла. Мы один раз нырнули с камерой и за 40 минут наснимали все то же самое. Я ему отправил эти снимки, он был страшно впечатлен. Мы работаем с самым современным оборудованием, которое позволяет снимать крошечные участки дна или толщи воды с невероятным разрешением. Люди по-прежнему почти ничего не знают об океане: из известных 236 тысяч видов животных, которые в нем обитают, более или менее описана жизнь тысячи. И мы постоянно находим то, что еще никто никогда не видел: мы впервые обнаружили кладку морских ангелов, увидели, как морские пауки прыгают друг на друга, наблюдали, как морская козочка рассаживает своих детей по веткам. Мы делимся этими знаниями и с учеными, и с обычными людьми.

На ББС Александр попал на первом курсе биофака, приехав сюда на практику. Еще раньше он отучился в дайвклубе МГУ и на станции нырял почти каждый день. Но работать по специальности не собирался, так как с девяти лет увлекался трехмерной графикой и к первому курсу все свободное время уже выполнял «серьезные» заказы.

На ББС Александр попал на первом курсе биофака, приехав сюда на практику. Еще раньше он отучился в дайвклубе МГУ и на станции нырял почти каждый день. Но работать по специальности не собирался, так как с девяти лет увлекался трехмерной графикой и к первому курсу все свободное время уже выполнял «серьезные» заказы.

— На биостанции я стал работать, уже окончив университет. Я был троечником, в аспирантуру меня не взяли, и я решил пойти в армию, — рассказывает Александр. — Но старшие товарищи отговорили, и тогда я оформил себе целевую аспирантуру через ББС. То есть, чтобы поступить, я должен был год отработать на станции. Когда я пришел в военкомат и сказал, что на год уезжаю за полярный круг, все, кто там был, меня очень жалели.

Сегодня Александр возглавляет водолазную службу ББС и руководит собственной компанией Aqatilis. Он и его команда обучают студентов нырять, выполняют заказы ученых по сбору образцов и снимают подводные фото и видео.

На вырученные от бизнес-проектов и краудфандинга деньги Александр закупил новое оборудование для съемки и обработки материала и выстроил на станции новый водолазный корпус. Из распахнутого окна второго этажа открывается отличный вид на залив, на стене над огромным монитором висит плакат Жака-Ива Кусто.

— Тому, что мы делаем, нигде не учат, — объясняет суть своей работы Александр. — Мы до всего доходили сами: как правильно снимать под водой, как ставить свет, где искать объекты, как себя вести, чтобы их не спугнуть. Но зато и итог получается совершенно уникальный. И это касается не только научных результатов. Например, в этом сразу трое первокурсников сказали мне, что поступили на биофак на кафедру зоологии беспозвоночных только из-за моих фотографий. Это, черт возьми, приятно.

Я выхожу из водолазного корпуса и иду к «Клопам» — гостевым домикам, выстроенным прямо на пологой скале, заросшей лишайником. Рядом с открытой верандой, на которой сушится снаряжение, Екатерина Бубнова в огромном баке с пресной водой полощет водолазный костюм, чтобы вымыть из него соль. Она только что вернулась с подводной «охоты», где собирала свои объекты. У лабораторного корпуса юноша и девушка, геофизики, ножом пытаются разрезать пополам двухметровый оранжевый керн — пластиковую трубу шириной в ладонь, при помощи которой «вырезают» из дна и поднимают на поверхность образцы донных пород. На пирсе вытираются полотенцами двое студентов, только что вылезших из непривычно теплого в этом году Белого моря. К причалу подплывает лодка, из нее на мостки выбирается серьезный мужчина в очках. В руках у него спиннинг и ведро, полное только что выловленной рыбы. По вечерам рыбачить на лодках уплывают многие обитатели ББС, но никто не умеет находить треску так, как Александр Малютин — старший преподаватель кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ и бессменный руководитель беломорской практики биологов-второкурсников. На волейбольной площадке возле столовой с десяток мальчиков и девочек играют в пионербол. Это дети ученых: ББС — редкое, по нынешним временам, место, где можно спокойно отпустить отпрысков гулять одних на весь день. Вдалеке загораются окна в одноэтажном домике-лаборатории: там исследуют мшанок, и из-за жаркого лета они активируются только по ночам, когда становится немного прохладнее. Над гладким, как зеркало, и изумительно бирюзовым морем собираются лиловые облака.

Ирина Якутенко

Фото: Александр Семенов

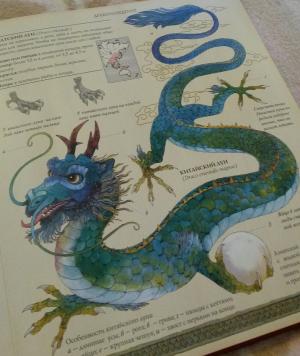

Средневековые европейцы также были осведомлены относительно «пернатых змеев», которых они называли василисками. Правда, этих тварей они нисколько не обожествляли, а наоборот, испытывали перед ними страх и отвращение. Хотя, судя по описаниям Плиния Старшего, василиск когда-то обладал высоким царским достоинством. Однако в Средние века он утратил былое величие, превратившись в мерзкое чудовище в виде длинноногой птицы со змеиным хвостом и перепончатыми крыльями.

Средневековые европейцы также были осведомлены относительно «пернатых змеев», которых они называли василисками. Правда, этих тварей они нисколько не обожествляли, а наоборот, испытывали перед ними страх и отвращение. Хотя, судя по описаниям Плиния Старшего, василиск когда-то обладал высоким царским достоинством. Однако в Средние века он утратил былое величие, превратившись в мерзкое чудовище в виде длинноногой птицы со змеиным хвостом и перепончатыми крыльями.

Диких туров европейцы истребили уже в XVII веке. А вот в Центральной Африке по сей день ходят слухи о таинственном чудовище по имени чипекве, заслужившего репутацию пожирателя бегемотов. По другому его называют «водяным носорогом» – за то, что большую часть времени он проводит в воде, а его голову украшает рог белого цвета, похожий на рог носорога. Тело у чипекве темное и гладкое, лишенное волос. Змеиную голову вавилонского сирруша также украшает рог, а тело покрыто чешуей.

Диких туров европейцы истребили уже в XVII веке. А вот в Центральной Африке по сей день ходят слухи о таинственном чудовище по имени чипекве, заслужившего репутацию пожирателя бегемотов. По другому его называют «водяным носорогом» – за то, что большую часть времени он проводит в воде, а его голову украшает рог белого цвета, похожий на рог носорога. Тело у чипекве темное и гладкое, лишенное волос. Змеиную голову вавилонского сирруша также украшает рог, а тело покрыто чешуей.