Золотые диски для нанороботов

Российские ученые разработали инновационный способ анализа наноструктур, который позволяет увеличить возможности современных атомно-силовых микроскопов и изучать вещества на масштабе единиц нанометров. Внедрение новой технологии открывает возможности для проектирования на атомарном уровне новых полезных материалов с заданными свойствами. Такие методы востребованы, в частности, при создании электроники будущего. Например, микроскопических устройств типа датчиков-«пылинок» и молекулярной робототехники.

Как работает новый метод анализа наноструктур

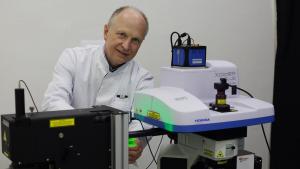

Ученые из Института физики полупроводников имени А.В. Ржанова СО РАН разработали новый сверхточный спектральный оптический неразрушающий метод анализа материалов. Он существенно расширяет возможности существующих атомно-силовых микроскопов, позволяя изучать материалы на масштабе единиц нанометров и исследовать не только их структурные размеры, но и химическое строение.

В частности, такая точность востребована при создании миниатюрных устройств и техники. Например, молекулярной робототехники высокоточной доставки лекарств в организме человека, датчиков-«пылинок» для мониторинга объектов и скрытого наблюдения или дронов-насекомых для пространств и поверхностей, недоступных для человека.

– Один из методов изучения наноструктур – спектроскопия комбинационного рассеяния света. Она заключается в анализе спектра лазерного излучения, отраженного от исследуемой структуры. Это излучение, как отпечатки пальцев, содержит всю информацию – от состава вещества и примесей до различных дефектов, деформаций и напряжений, – рассказал «Известиям» один из разработчиков, заместитель директора по научной работе ИФП СО РАН Александр Милехин.

Однако, пояснил он, существуют фундаментальные ограничения для оптических методов наблюдения. Например, так называемый дифракционный барьер, который не дает различить два объекта, если расстояние между ними меньше половины длины волны света. Для видимого диапазона этот предел составляет около 200–300 нм. Вторая проблема заключается в уменьшении силы рассеянного сигнала на нанометровом уровне. Однако благодаря совместному использованию спектроскопии и атомно-силовой микроскопии исследователи смогли преодолеть эти ограничения.

Однако, пояснил он, существуют фундаментальные ограничения для оптических методов наблюдения. Например, так называемый дифракционный барьер, который не дает различить два объекта, если расстояние между ними меньше половины длины волны света. Для видимого диапазона этот предел составляет около 200–300 нм. Вторая проблема заключается в уменьшении силы рассеянного сигнала на нанометровом уровне. Однако благодаря совместному использованию спектроскопии и атомно-силовой микроскопии исследователи смогли преодолеть эти ограничения.

Принцип работы атомно-силовых микроскопов состоит в том, что его колеблющийся зонд (игла с острием 50 нанометров) при приближении к материалу встречается с силой взаимодействия с поверхностью, объяснил Александр Милехин. Она изменяет частоту и фазу колебания зонда. Интерпретируя эти данные, можно в подробностях воспроизвести рельеф материала и его свойства.

– Чтобы определять еще и спектральные характеристики материала (например, химический состав в каждой точке), мы наносим на зонд серебро, золото или платину таким образом, чтобы на его острие сформировался один кластер металла размером около 100 нм. Под ним в малой области формируется сильное электрическое поле. С другой стороны, в качестве подложки для исследуемых структур мы использовали массивы золотых нанодисков, – описал суть разработки ученый.

По его словам, при приближении металлизированного зонда к золотым нанодискам между ними образуется так называемая горячая точка — плазмон, область концентрированного электромагнитного поля большой интенсивности.

Если энергия такого «щелевого» плазмона соответствует энергии возбуждения в материале, интенсивность рассеяния резко возрастает, что позволяет получать более детальную информацию. Задачей исследователей было создание необходимых условий. В результате они получили сигнал, усиленный в 100 тыс. раз, при пространственном разрешении 2 нм.

В каких областях требуются высокоточные методы изучения материалов

По словам Александра Милехина, с помощью нового метода были изучены атомарно тонкие структуры полупроводниковых материалов, которые представляют интерес для современной микроэлектроники и фотоники. Например, при анализе графена ученые обнаружили растяжение его кристаллической решетки всего на 1,5%. Это мало, однако критически важно для электронных свойств материала.

Такие исследования помогают лучше понять, как работают двухмерные материалы в реальных условиях и помогают улучшать их качество. В дальнейшем это поможет создать более точные и чувствительные датчики, гибкую электронику и даже элементы для будущих нанороботов.

– Сейчас с учеными из Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе мы работаем над созданием миниатюрных лазеров (и других элементов нанофотоники) на основе дихалькогенидов переходных металлов. Наша задача — контроль и выработка рекомендаций по улучшению их оптических свойств, – привел пример ученый.

По его мнению, в дальнейшем новый метод может быть востребован в материаловедении, химии, геологии, фармакологии и других сферах, где требуются высокоточные исследования материалов. Также любопытные направления — определение качества пищевых продуктов, нефтепродуктов, взрывчатых веществ и пестицидов.

– В основе этого подхода лежит остроумная комбинация двух технологий: поверхностно-усиленной (SERS) и зондово-усиленной (TERS) рамановской спектроскопии. Секрет технологии кроется в золотых нанодисках и сверхтонком металлическом зонде. Наночастицы золота работают как крошечные антенны, усиливая сигнал в 50 раз, а острый, как игла, зонд добавляет еще большее усиление – до 100 раз, – пояснил «Известиям» директор Международного научного центра спектроскопии и квантовой химии Сибирского федерального университета Сергей Полютов.

По его словам, ключевой механизм работы метода основан на плазмонном резонансе — коллективных колебаниях электронов в металле, которые усиливают сигнал.

Вместе с тем, отметил эксперт, как и любая передовая технология, gm-TERS пока имеет свои ограничения. Например, подготовка образцов для этих экспериментов требует исключительной точности: графен должен равномерно покрывать нанодиски диаметром 108 нм (допуск всего ±5 нм), а малейшие «складки» или загрязнения искажают данные. При этом серебряные зонды, хотя и обеспечивают фантастическое усиление сигнала (сравнимое с возможностью услышать шепот человека за 100 м), стоят тысячи долларов и быстро выходят из строя.

Несмотря на эти сложности, потенциал технологии революционен, сказал Сергей Полютов. В ближайшем будущем она может, к примеру, стать стандартом для контроля качества графена в промышленности. Также новый метод может ускорить создание гибридных материалов (например, сочетаний графена с квантовыми точками) и позволит разработать сверхчувствительные биосенсоры для ранней диагностики заболеваний, добавил он.

– К преимуществам метода относится гибкость относительно возбуждающей длины волны излучения. Авторы показывают, что, подбирая диаметр нанодисков, можно получать усиление при разных длинах волн. Это позволяет использовать предлагаемый метод для спектрометров с различными лазерами, а также подбирать резонансную частоту возбуждения, совпадающую с максимумом поглощения материалов, – отметил старший научный сотрудник Центра фотоники и двумерных материалов Московского физико-технического института Илья Завидовский.

В то же время в список ограничений стоит записать дополнительные технологические этапы, необходимые для подготовки образца, считает эксперт. Например, осаждение золотой пленки, осуществление нанолитографии для вытравливания дисков, перенос слоистого материала на массив дисков.

– Современный мир – это мир нанотехнологий и квантовой физики. Практически все современные приборы, устройства и машины обладают уникальными характеристиками благодаря тому, что проектируются на мельчайшем уровне (вплоть до отдельных атомов и молекул). Например, в одной флешке может работать триллион транзисторов, – сказал «Известиям» руководитель Троицкого филиала Физического института имени П.Н. Лебедева, доктор физико-математических наук Андрей Наумов.

Благодаря разработке, пояснил он, ученые могут узнать, как отдельные атомы и молекулы складываются в более сложные структуры с заданными свойствами. Именно эти материалы изменят жизнь человечества, резюмировал он.

- Подробнее о Золотые диски для нанороботов

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии