На прошедшей в Казахстане международной конференции «Маргулановские чтения» новосибирский ученый-археолог, главный научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН д.и.н. Андрей Павлович Бородовский представил доклад, посвященный элитным детским погребениям Верхней Оби. Подробнее об этих исследованиях он рассказал нашему корреспонденту.

– Скажите, что позволяет отнести погребение к числу элитарных?

– Элитарность этих погребальных комплексов обосновывается целым рядом признаков. Среди них: уникальность предметов, использование для их изготовления драгоценных металлов и камней, избыточность и богатство сопроводительного инвентаря, а также этнографические параллели, связанные с высоким социальным статусом.

– Насколько большая территория была обследована?

– Материалом для исследований стали результаты археологических раскопок, проведенных на севере Верхнего Приобья (Колыванский, Ордынский, Мошковский районы Новосибирской области) в 70-е и 90-е годы ХХ века и начале нового столетия. Эта территория представляет собой не только сочетание нескольких ландшафтных зон (южно-таежную, лесостепную и северную степную), но и регион с важным участком магистральной реки (Оби), где на протяжении целого ряда исторических периодов располагалась естественная граница целого ряда культурных традиций, а в дальнейшем стал формироваться один из участков пограничной линии Московского царства и Российской Империи на юге Западной Сибири.

В результате сегодня уже известно порядка полутора десятков подобных детских погребений. Учитывая, что мы говорим про элитарные, а не рядовые погребения – это достаточно большое количество.

– Детские элитарные погребения сильно отличаются от взрослых?

– Детские элитарные погребения сильно отличаются от взрослых?

– Они отличаются только возрастным параметром, в данном случае речь идет о детях трех-пяти-семи лет. Но сам набор предметов, которые мы находим в этих погребениях вполне соответствует взрослому человеку. Дело в том, что того отношения к детям, которое принято сейчас, понятия некоего особого детского мира, в те времена не существовало. Человек от самого своего рождения, в зависимости от социального статуса, интегрировался в свою взрослую роль.

Позднее, уже в XVIII веке эта традиция, в частности, будет выражаться в том, что дворянских детей в России и Западной Европе стали рисовать в официальных военных и служебных мундирах, а не детской одежде.

Если говорить проще, то дети в прошлые эпохи не совсем эквивалентны современным детям, у них совершенно разные социальные роли. И это нашло свое отражение и в погребальных традициях как одного из главных социальных ритуалов общества.

– Можете привести примеры предметов, которые находятся в таких захоронениях?

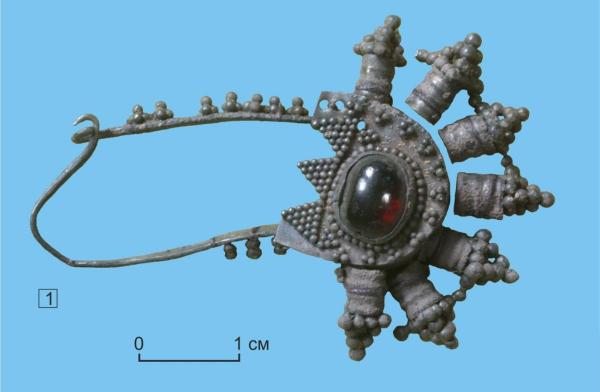

– Это поясная гарнитура, представленная в полном комплекте, а не отдельными элементами. Это очень статусные украшения, так в одном из погребений мы нашли серебряную фибулу-подвеску, очевидно, византийской работы с гранатовым кабошоном. Украшения с такими драгоценными камнями были атрибутом социальной элиты не только у «варваров» степной и лесостепной зоны Евразии, но и в самой Византии. Она располагалась на плече ребенка и, видимо, закрепляла одежду, что-то типа плаща. Интересно, что подобные же подвески мы видим на мозаиках времен императора Юстиниана I на территории современной Италии в г. Равенна.

Встречаются и другие артефакты: символические изделия, например, плетка, обмотанная бронзовой лентой или дорогое и качественное по меркам той археологической культуры вооружение.

В XVII-XVIII веках значительная часть юга Западной Сибири, (север Верхнего Приобья) была включена в сферу влияния российской государственной традиции, в которой мундир был основным символом и материальным носителем социального статуса. В результате, мундир стал еще и атрибутом активно переносимым местным населением (русским и аборигенным) в свою ритуальную сферу.

В случае с элитарным детским захоронением на территории упраздненного Умревинского острога – серебряное шитье форменной одежды также было интегрировано в мундирную традицию, активно отражавшую социальный статус погребенного на сельских погостах Верхней Оби.

– Что можно понять по такому погребению, помимо его элитного характера? Например, можно более точно установить статус семьи умершего, его родителей?

– Точно определить статус человека по таким погребениям обычно сложно, это все-таки не гробницы фараонов. В любом случае – это ребенок из какой-то элитной семьи или клана. И такое захоронение – всегда отражение какого-то высокого социального статуса.

А еще важно, что такие захоронения являются одним из признаков процесса становления государства на определенной территории. В связи с этим интересно, что, хоть в рамках доклада рассматривается достаточно обширный период истории Верхнего Приобья, от эпохи раннего средневековья (V-VIIвв.) до Нового времени (XVIII – XIX вв.), установлено, что такие погребальные комплексы возникали в определенных отрезках времени.

Первый – это период, предшествующий становлению государственности у местного населения, связанный с влиянием тюркских каганатов до монгольского нашествия. И хотя местное население к тюркам не относилось, оно было вынуждено находится под их влиянием. Именно тюркская традиция задавала тренды развития их собственного общества, культуры и т.п. на обширных сибирских просторах в эпоху раннего средневековья. И через тюрков же на эти земли попадали предметы более далеких культур, китайской с востока и византийской с запада.

Второй пик подобных захоронений приходится на уже фактически Новое время, когда на этой территории стала распространятся российская государственность. А между ними находится несколько столетий, когда здешнее население было предоставлено самому себе, его численность, по-видимому, несколько сократилась, и сто характерно – элитных захоронений, относящихся к этим векам мы не обнаружили.

Можно предположить, что на процесс формирование местных элит существенное влияние оказывали внешние факторы, когда эти земли попадали в сферу влияния соседей с уже сформировавшимися государствами. Это, кстати, серьезно опровергает теории о существовании здесь каких-то собственных «протогосударств сибирских народов», которые затем «пали жертвами русской колонизации». Археологи не находят признаков существования таких образований, ни остатков их городов, ни погребений их элиты.

Исследования были выполнены по теме Госзадания НИР ИАЭТ СО РАН - FWZG-2025-0013

Сергей Исаев

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии