Очередное заседание Клуба межнаучных контактов СО РАН было посвящено 100-летию академика Гурия Ивановича Марчука.

Модератор встречи в малом зале Новосибирского Дома ученых заместитель председателя СО РАН доктор физико-математических наук Сергей Робертович Сверчков обозначил ее как одно из мероприятий юбилейной программы Сибирского отделения, которая включает конференции и выставки, оформление вагона в метро, открытие памятника и закладку мемориального сквера.

«Это очень важная дата для всех нас, — отметил председатель СО РАН академик Валентин Николаевич Пармон. — Гурий Иванович Марчук стал вторым, после Михаила Алексеевича Лаврентьева, председателем Сибирского отделения и последним в истории президентом Академии наук СССР». «Он учился сам и учил других управлять наукой, — продолжил В. Пармон, — правда, в тех условиях, когда отношение к науке было более позитивным, чем в наше время… В последние годы жизни Гурия Ивановича мы многократно встречались. Он запомнился оптимистом, даже в самых сложных ситуациях».

Первое сообщение по традиции сделал президент Клуба межнаучных контактов СО РАН член-корреспондент РАН Сергей Игоревич Кабанихин. Он вспомнил, как научный авторитет и личное обаяние Г. Марчука определили его собственную специализацию, математические методы геофизики, и рассказал о малоизвестном эпизоде биографии Гурия Ивановича. «В 2000 году я был приглашенным профессором Токийского университета, а Марчук прилетел в Японию на международный конгресс по устойчивому развитию и был, едва ли не единственный наш ученый за всю историю, удостоен аудиенции микадо — императора Акихито. Гурий Иванович одинаково по-человечески общался и со студентами, и с монархами».

Первое сообщение по традиции сделал президент Клуба межнаучных контактов СО РАН член-корреспондент РАН Сергей Игоревич Кабанихин. Он вспомнил, как научный авторитет и личное обаяние Г. Марчука определили его собственную специализацию, математические методы геофизики, и рассказал о малоизвестном эпизоде биографии Гурия Ивановича. «В 2000 году я был приглашенным профессором Токийского университета, а Марчук прилетел в Японию на международный конгресс по устойчивому развитию и был, едва ли не единственный наш ученый за всю историю, удостоен аудиенции микадо — императора Акихито. Гурий Иванович одинаково по-человечески общался и со студентами, и с монархами».

На заседании выступили сподвижники, коллеги, ученики и последователи Г. И. Марчука из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Якутска: академики Валентин Павлович Дымников, Гермоген Филиппович Крымский, Геннадий Андреевич Месяц, Владимир Гаврилович Романов, Ренад Зиннурович Сагдеев, Евгений Евгеньевич Тыртышников, Михаил Петрович Федорук и Василий Михайлович Фомин, члены-корреспонденты РАН Геннадий Алексеевич Михайлов и Владимир Викторович Шайдуров, доктора физико-математических наук Геннадий Алексеевич Бочаров, Валерий Павлович Ильин, Александр Гурьевич и Николай Гурьевич Марчуки, Виктор Петрович Шутяев, кандидат геолого-минералогических наук Валерий Дмитриевич Ермиков.

Их рассказы сплелись в большое и яркое биографическое полотно. Понятно, что юные годы Гурия Марчука, его участие в Великой Отечественной войне, завершение учебы в Ленинградском университете и аспирантура в Геофизическом институте (ГЕОФИАН СССР) только упоминались. Факты, эпизоды, кинокадры начались с работы Гурия Ивановича в Обнинске Калужской области, где была создана лаборатория «В». Впоследствии она преобразовалась в Физико-энергетический институт, математическим отделом которого стал руководить Г. Марчук. Девять лет жизни и работы в Обнинске были посвящены атомной энергетике и ядерной безопасности.

В конце 1950-х годов его привлекли к работе над реактором для малогабаритной и быстроходной подводной лодки — достигнутый успех был отмечен Ленинской премией 1961 года с формулировкой «за работу в области машиностроения». За первые пять лет в атомном проекте Г. И. Марчук защитил докторскую диссертацию (1957) и в 1958 году при поддержке академика Игоря Васильевича Курчатова издал получившую мировую известность книгу «Численные методы расчета ядерных реакторов». «Это был необходимый период — мы защищали нашу страну», — лаконично говорит он с экрана. В тот же период ученый делает открытие фундаментального свойства: составленное им интегральное тождество носит имя Марчука.

В 1962 году по приглашению посетивших Обнинск академиков Сергея Львовича Соболева и Михаила Алексеевича Лаврентьева Гурий Иванович переехал в новосибирский Академгородок с миссией создания Вычислительного центра. Официально открытый 1 января 1964 года ВЦ СО АН СССР стал alma mater сибирских научных школ мирового уровня по вычислительной математике, по теоретическому, системному и прикладному программированию, математической геофизике, обратным и некорректным задачам, статистическому моделированию и методам Монте-Карло.

Корпус ВЦ заложили изначально для клиники академика Евгения Николаевича Мешалкина, но после его конфликта с руководством Сибирского отделения здание стало перестраиваться под другие задачи. На открытии ВЦ М. Лаврентьев, как вспоминали спикеры, провозгласил тост за Марчука — «лучшего математика среди строителей и лучшего строителя среди математиков». Вычислительный центр быстро рос, набирал кадровый потенциал. «Главное, что Гурий Иванович привнес в коллектив — молодость и энтузиазм, ему самому не было сорока лет», — заметил один из докладчиков. На пике своего развития Вычислительный центр насчитывал около 1 300 сотрудников, а его машинный парк по мощности был третьим в СССР.

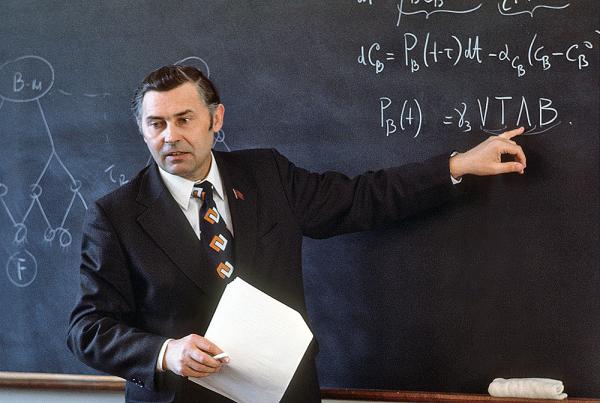

О преподавании Г. И. Марчука в Новосибирском государственном университете (с августа 1962 года и вплоть до отъезда в Москву в 1980-м) свидетельствовал ряд архивных документов. Например, заявление о приеме на работу на имя первого ректора НГУ академика Ильи Несторовича Векуа, листок учета кадров с указанием партийности (член ВКП (б) с 1947 года) и приказ о зачислении на полставки с окладом 200 рублей, то есть с зарплатой в 100. Для справки: обычная студенческая стипендия составляла тогда 50 рублей, повышенная 75, труднодостижимая Ленинская — те же 100 рублей. На старых фото Марчук-преподаватель посещает на объекте стройотряд НГУ: Гурий Иванович работает лопатой, а студенты с интересом наблюдают.

Марчука-математика отличал широчайший научный кругозор и дар предвидения перспективных направлений. Нескольким из них он стал отцом-основателем. Например, математическому моделированию климата и погодных явлений и, как следствие, — вычислительному предпрогнозированию. В Новосибирске благодаря сотрудничеству ВЦ и Западно-Сибирского гидрометцентра появились первые в СССР «компьютерные» метеопрогнозы.

Другое направление — вычислительная иммунология — родилось благодаря несчастью. Переболев в 1968 году так называемым гонконгским гриппом, Гурий Иванович получил осложнение в виде хронической пневмонии, заставлявшей его регулярно ложиться в больницу. Г. Марчуку пришла мысль о составлении модели течения заболевания и реакций организма. Реализовав (по согласованию с медиками) один из просчитанных сценариев, он вылечился и собрал специальную команду: ее первой работой стала модель протекания вирусного гепатита B. На заседании КМК было сказано, и не раз, что Марчук стоит у истоков современной биоинформатики.

Гурию Ивановичу доводилось решать и весьма специфические научные задачи. Так, уже в московский период деятельности, он привлек своих сибирских коллег к выполнению одного партийно-государственного поручения. «Марчук правительственной телеграммой вызвал меня в столицу и сказал, что секретарь ЦК КПСС Владимир Иванович Долгих просит разобраться с проблемой магнитной обработки воды, очень модной тогда темой, — вспомнил один из выступавших. — “Надо провести независимое исследование, — сказал Гурий Иванович. — Рублевую поддержку я вам обеспечу, а по валютной обращусь к главе Госплана Николаю Константиновичу Байбакову…” — За три года исследований нами был подтвержден только один эффект намагничивания воды — воздействие на образование накипи». При этом Г. И. Марчук не был догматиком в науке и нередко взаимодействовал с «несистемными» коллегами. Так, на семинары по математической иммунологии он приглашал знатока тибетской медицины Галдана Ленхобоева, и участники увлеченно обсуждали теорию «горячих» и «холодных» продуктов. А первые «компьютерные» прогнозы погоды отправлялись на сверку в Таштагол к работавшему там знаменитому синоптику-самородку Анатолию Витальевичу Дьякову.

В 1969 году Гурий Иванович по предложению М. А. Лаврентьева был назначен заместителем председателя Сибирского отделения (в отрывке из кинохроники Михаил Алексеевич называет его «потенциальным человеком», то есть с высоким потенциалом, перспективным). В 1975 году Г. И. Марчук сменил Лаврентьева на посту председателя СО АН СССР и также стал по должности вице-президентом АН СССР. Во главе Сибирского отделения он проработал пять лет, но за этот срок успел очень многое. Открытие новых научных центров и институтов по всей Сибири, совершенствование пояса внедрения, выход фундаментальных исследований на отрасли путем формирования крупномасштабных программ сотрудничества СО АН со многими министерствами, ведомствами и предприятиями. Венцом этой деятельности стала программа «Сибирь», инициированная Г. И. Марчуком совместно с академиками Абелом Гезевичем Аганбегяном и Андреем Алексеевичем Трофимуком. «Сибирь» состояла из 44 подпрограмм, объединявших порядка 400 организаций-исполнителей. «Отсутствие московских начальников» было отмечено на заседании КМК одним из несомненных достоинств этой программы.

При переходе в Москву Гурий Иванович оговорил важное условие: переезд с ним двадцати его ближайших учеников и коллег для организации отдела вычислительной математики при Президиуме АН на правах института, каковой и был создан 27 марта 1980 года. Теперь это Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН. На заседании КМК сравнительно мало говорили о деятельности Гурия Ивановича на постах председателя Госкомитета СССР по науке и технике (1980—1986) и последнего президента Академии наук СССР (1986—1991) — спикеры сосредоточились на работе Марчука в институте.

«Он всегда начинал с целеполагания, с вопроса “зачем”, а потом прописывал условия, прежде всего в виде конкретных фамилий известных ученых и учреждения кафедр для подготовки кадров», — сказал один из московских участников заседания КМК. Большой популярностью в 1980-х пользовались общеинститутские семинары. Г. И. Марчук постоянно говорил: «Нет семинара — нет института».

И в Сибири, и в Москве Гурий Иванович показал себя истинным ученым-интернационалистом. Он понимал, как немногие в то время, ценность международных контактов и совместных исследований с учеными разных стран. Залогом плодотворной работы была личная дружба Г. И. Марчука с научными лидерами Франции (Жак-Луи Лионс), США (Питер Лакс), Италии (Энрико Мадженес), Чехословакии (Иво Бабушка) и других стран. Уникальным примером кооперации явились русско-франко-итальянские семинары, которые регулярно на протяжении более десяти лет проводились в Академгородке, Париже и в Павии. В качестве вице-премьера Г. Марчук много времени уделял организации международного сотрудничества, возглавлял правительственные делегации, вел переговоры с государственными лидерами: Франсуа Миттераном, Маргарет Тэтчер, Андреасом Папандреу, Ясухиро Накасонэ и другими. Особые многолетние отношения у Гурия Ивановича были с семьей Ганди: Индирой, Радживом и Соней. Он несколько раз бывал у них дома в гостях и возглавлял Общество советско-индийской дружбы.

Работоспособность и продуктивность Гурия Ивановича Марчука вспоминали в этот вечер неоднократно. Список его научных работ составляет 1 227 единиц, в том числе 46 книг, из которых только девять — мемуарно-публицистические, а 37 — чисто научные. Один из сыновей Г. Марчука рассказал: когда у отца стало совсем мало времени, он завел правило — с обеда заниматься научно-организационными вопросами, а утром работать над статьями. Было и другое правило — не менее семи страниц в день, а книги он писал только в отпуске.

Андрей Соболевский

Фото из архива Института систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии