И РАН, и МГУ «не должны дремать», а нынешним студентам нужно вернуть настроение «грызть гранит науки», которое у них утеряно из-за того, что Россия «живет от сырья», считает ректор МГУ Виктор Садовничий.

— Как вы относитесь к международным рейтингам вузов и позиции МГУ в них?

— Критерии там следующие: число работающих нобелевских лауреатов, публикации в ведущих научных журналах, число иностранных студентов, экспертная оценка. Но эти критерии дают неполную картину. Я за то, чтобы создать рейтинг, в котором бы учитывалось также качество подготовки выпускников вузов и мнение работодателей о них. Таких рейтингов, на мой взгляд, сейчас нет. Наши агентства должны создать такой национальный рейтинг и расширить его, сделать международный рейтинг со штаб-квартирой у нас в стране.

Но не стоит преувеличивать значение рейтингов. Вот мы выделили ведущие научные журналы, увидели, что число ссылок на наших ученых выросло за последний год. Но что делать с нашими журналами, которые посвящены таким дисциплинам, как русский язык, литература, история? Правильно ли их задвинуть?

Хорошо, когда в университете работают нобелевские лауреаты. У нас работает один — Джордж Смут.

Но чтобы привлекать нобелевских лауреатов на работу, нужны деньги. А у зарубежных вузов эндаументы — $30–40 млрд!

Я недавно видел рейтинг вузов, основанный на мнении работодателей — таких крупных компаний, как BMW, Boeing и Intel. МГУ в нем занял 50-е место. А MIT — 212-е. То есть не так все у нас и плохо! Это значит, что мы хорошо готовим выпускников. И я вот за это выступаю, за правду.

— Сильна ли утечка мозгов сейчас?

— Есть такая неофициальная теорема: если есть научный коллектив, в котором работают N сотрудников, то результат в этом коллективе приносят квадратный корень из N сотрудников. Соответственно, в коллективе из ста человек результат приносят десять. Это говорит о том, что для успешной работы научному коллективу нужна база, без нее ничего нельзя организовать.

Вот по новому закону у нас аспирантура теперь — третий уровень образования. И я боюсь, что по нашей традиции и в соответствии с этим законом аспирантов начнут активно учить. Учить аспирантов, конечно, надо, но аспирантура — это в первую очередь научные исследования!

Утечка мозгов — это большая проблема. Но я ощущаю, что сейчас почти все не против вернуться.

Широко распространена точка зрения, что «там лучше и надо уезжать». Как правило, там надо пройти жесткий отбор, но при этом есть риск еще и попасть в университет третьего-четвертого сорта по качеству. Так что не совсем правильно считать, что там лучше учиться. Но, конечно, при этом надо ездить и смотреть, что происходит в мире.

— Как вы относитесь к инициативе «Глобальное образование», цель которой — дать возможность российским студентам получить образование в ведущих университетах мира?

— Положительно. Но нужно сделать механизмы, чтобы ребята возвращались. Конечно, не такие суровые, как в некоторых странах, где, если молодой человек не возвращается в свою страну после учебы за рубежом, у его родителей происходит конфискация имущества. Но я не согласен, если пойдет распространяться мнение, как вирус, о том, что там учиться лучше. Несколько лет назад я устроил экспертизу. Мы взяли курсы ведущих университетов мира — Гарвард, MIT, Йель — по основным предметам: математика, физика, химия, биология. И пригласили тех наших соотечественников, кто там, в этих университетах, работает. И если за N принять число курсов, то, например, на нашем мехмате читается две трети от этого числа. В других университетах — менее одной трети.

Другие дело, что есть среда, обстановка в стране; так, мы в аспирантуре проигрываем. Но это уже не задача университета.

— По поводу международного сотрудничества. В прошлом году на заседании Совета по науке при президенте РФ вы поднимали вопрос о вступлении России вЕвропейскую южную обсерваторию (ESO).

— Астрономия — это фундаментальная наука. Мы знаем только про, если округлить, 5% материи, что это такое. А про 95% материи мы мало что знаем. И как без астрономии узнать, что такое бесконечность? А мир как устроен? Сколько в нем измерений?

После распада СССР мы лишились наблюдательной базы, наши инструменты остались в Казахстане, Узбекистане и Крыму. Мы сейчас построили 2,5-метровый телескоп на Северном Кавказе, он будет второй по величине в России (после 6-метрового телескопа БТА САО РАН в Карачаево-Черкесии. — «Газета.Ru»). Но нельзя с одной точки Земли наблюдать, и астрономы по всему миру объединяются в консорциумы. И есть такая организация, Европейская южная обсерватория, в которой мы, к сожалению, не состоим. Да, я поднимал этот вопрос на заседании Совета по науке при президенте. Вступление в ESO стоит денег. Но мы можем войти туда не деньгами, а тем, что будем готовить элементы и оборудование, например для зеркал.

Решение было принято, оно вошло в поручение по итогам совета. Но в связи с реформой РАН все заглохло.

Наша сила — в объединении усилий, поэтому надо сообща добиваться выполнения поручений президента.

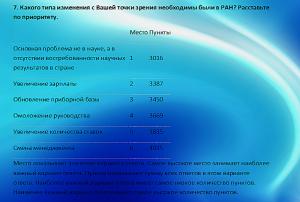

— Может, вы заодно и реформу РАН прокомментируете?

— Эта реформа делалась спешно и общественностью не была принята. По сути, это поиск нового позиционирования Академии наук. То, как было, не могло продолжаться. Заказ через оборонку был прекращен, поддержка упала, и РАН оказалась в трудной ситуации. Цель реформы — сделать лучше. Еще рано делать выводы, но мысль у Владимира Владимировича Путина была, когда с ним летом встречался, что надо сделать лучше.

Главный вопрос заключается в ФАНО. Агентство должно показать, что оно создано во благо. Его руководитель старается показать, что оно обслуживает Академию наук. Но у ученых есть растерянность. Фортов очень старается, полон сил. Жизнь покажет.

Но я высоко ценю нашу Академию наук. Именно академики сделали так, что мы сейчас сидим спокойно в нашей стране, в том числе и в политике.

Я, кстати, думаю, что и МГУ не должен дремать. Как говорится, день сна стоит жизни.

У нас в МГУ есть грандиозный проект: мы хотим построить технологический кластер. Хотим, чтобы там были центры коллективного пользования, чтобы идеи с кафедр прыгнули туда и дошли до технологического образца.

Кроме того, мы начинаем строить новое общежитие для студентов МГУ на 5 тыс. мест. Еще в наших планах построить школу для одаренных детей со всей страны. Эта школа будет более широкого профиля, чем наш СУНЦ. Также совсем недавно в МГУ заработал новый медицинский центр. На мой взгляд, там работают или в какой-то мере связаны все ведущие отечественные светила медицины.

— Происходит реформа присуждения ученых степеней. МГУ будет теперь присуждать сам степени.

— Это большая ответственность. Потому что если потом будут говорить, что где-то там есть плагиат и прочее, то теперь на дипломе о степени будет подпись ректора. А раньше ответственность несли диссертационные советы. За 25 лет на диссоветы МГУ не было ни одной рекламации.

Такое, что наши сотрудники, защищавшиеся в других организациях и их диссоветах, — было, вы про такие случаи, конечно, знаете. Но на наши диссоветы рекламаций не было.

— Будете ли использовать программу «Антиплагиат»?

— Наши гуманитарии тут повольничали с этой программой. У них получилось, что Ключевский и Соловьев содержат заимствования. В первую очередь надо быть бдительнее и ответственнее. Я уже собирал и еще соберу всех председателей наших диссертационных советов и, глядя им в глаза, попрошу об этом. Главная мера — повышение экспертной ответственности. «Антиплагиат» можно погонять, только, как говорит Минобрнауки, они за это не несут ответственности. Кстати, руководитель «Антиплагиата» тоже наш выпускник. И в РГБ тоже наши люди.

— Какая основная проблема у студентов МГУ?

— Студентам надо бы вернуть дух творчества и достижений, настроение «грызть гранит науки». Они должны понимать, что компьютеры — это еще не все, базы данных — это еще не все, сдать экзамены — это еще не все.

Это у них во многом отсутствует, и это следствие того, как мы живем. А мы живем от сырья.

Я помню времена, когда в семь утра вся страна выходила работать на завод. Тогда была индустриальная держава. У нас у страны громадное неосвоенное пространство, кто же его будет осваивать?

Ну и в канун праздника я хотел бы пожелать студентам быть более информированными. Кажется, у молодых уже прошел налет, мол, это не моя страна. Я пожелал бы им трудиться, становиться людьми, заводить семьи, любить страну и свой университет. Ну и конечно, желаю стабильной учебы и сессии без хвостов.

Фотография: РИА «Новости» Николай Подорванюк