«Мышь с ДНК» оказалась удачным пиар-проектом

В эту субботу подвели итоги ежегодного конкурса на получение региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»-Сибирь. Как сообщает ее оргкомитет: «Премия входит в систему региональных конкурсов Национальной премии «Серебряный Лучник»... Главной целью премии является, в том числе, расширение возможностей участия региональных организаций и специалистов в Национальной премии в области развития общественных связей. В этом году, благодаря установке памятника лабораторной мыши, среди победителей оказался и Институт цитологии и генетики СО РАН. Причем новосибирские биологи не просто выиграли в своей номинации «Популяризация науки», а оказались лидерами регионального конкурса в целом.

Эта необычная скульптура появилась возле вивари ИЦиГ в минувшем году и сразу вызвала интерес как у жителей Академгородка, так и у СМИ, включая федеральные. А теперь она получила признание со стороны устроителей престижного конкурса российских пиарщиков.

О том, как научный институт оказался в одном ряду со СМИ и рекламными агентствами, а также о дальнейших планах биологов на памятник и прилегающую к нему территорию, мы попросили рассказать зам.директора института Сергея Лаврюшева.

О том, как научный институт оказался в одном ряду со СМИ и рекламными агентствами, а также о дальнейших планах биологов на памятник и прилегающую к нему территорию, мы попросили рассказать зам.директора института Сергея Лаврюшева.

- Сергей Вячеславович, как вообще родилась идея принять участие в конкурсе, скажем так, не совсем профильном для Вашего института?

- А это была инициатива оргкомитета конкурса. Открытие памятника мыши стало заметным событием в медийной среде и нам предложили представить его на «Серебрянный лучник» как пиар-проект. Мы подумали и согласились. Премия довольно известная, само нахождение ИЦиГ в списке претендентов уже повышает популярность института в информационном пространстве (а это сейчас одно из обязательных требований к научным учреждениям). Да и просто интересно поучаствовать в таком необычном для ученых конкурсе.

- Как позиционировать ваш памятник на конкурсе малых архитектурных форм – понятно. Но на конкурсе пиар-проектов…

- А мы представили не просто сам памятник, а всю кампанию по его созданию. Это же был целый цикл информационных поводов: создание проекта, закладка первого камня, открытие памятника и т.д. И каждый раз появлялись новые публикации в СМИ. А в результате, кстати, журналисты привыкли, что ИЦиГ – это источник интересных новостей. И теперь сами регулярно к нам обращаются и материалы, связанные с нашим институтом появляются в интернете чуть ли не ежедневно. Я считаю – это результат, вполне достойный премии за пиар (смеется).

Из истории памятника

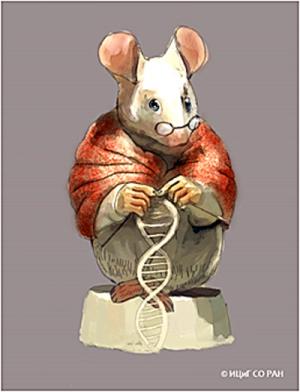

Памятник представляет собой лабораторную мышь в очках, сдвинутых на кончик носа, которая сидит на гранитном постаменте. Мышка держит в лапках спицы и вяжет двойную спираль ДНК. Высота мыши — 70 см, с постаментом – 2,5 метра. Скульптура отлита из бронзы.

Памятник представляет собой лабораторную мышь в очках, сдвинутых на кончик носа, которая сидит на гранитном постаменте. Мышка держит в лапках спицы и вяжет двойную спираль ДНК. Высота мыши — 70 см, с постаментом – 2,5 метра. Скульптура отлита из бронзы.

Над образом мыши работал новосибирский художник Андрей Харкевич, который создал больше десяти эскизов.«Здесь сочетается и образ лабораторной мыши, и ученого, потому что они связаны между собой и служат одному делу. Мышь запечатлена в момент научного открытия. Если всмотреться в её взгляд, можно увидеть, что эта мышка уже что-то придумала. Но вся симфония научного открытия, радость, «эврика!» ещё не зазвучали», - так описал образ сам автор.

Первый камень в основание памятника был заложен 1 июня 2012 года в честь 55 летия со дня основания Института цитологии и генетики. А само открытие состоялось 1 июля 2013 года, открытие приурочено к 120-летию Новосибирска.

- Памятник - завершенный проект или у Института есть связанные с ним планы на будущее?

- Вообще планируется, что памятник и прилегающая к нему территория станут некой точкой популяризации естественных наук и работы с лабораторными животными. Именно поэтому он расположен в центре «биологического квартала» Академгородка возле вивария – «домика» лабораторных животных. В дальнейшем мы планируем развернуть здесь стационарную музейную экспозицию из шести стендов под открытым небом и, если удастся найти средства, установить демонстрационный экран.

- Это просто «планы на будущее» или можно говорить о конкретных сроках выполнения?

- Музей мы должны открыть в сентябре, к началу следующего учебного года. А что касается экрана, то все зависит, как я сказал, от финансирования.

Фишки от мышки

Памятник мыши, согласно замыслу разработчиков, содержит несколько оригинальных элементов и символов, которые может заметить только внимательный наблюдатель. Вот некоторые из них:

Памятник мыши, согласно замыслу разработчиков, содержит несколько оригинальных элементов и символов, которые может заметить только внимательный наблюдатель. Вот некоторые из них:

- Спираль ДНК, которую «вяжет» мышь закручена в «неправильную» сторону. Это, так называемая, Z-ДНК, которая на самом деле встречается в некоторых генах (роль, которую она играет, пока до конца не изучена).

- На колоннах четырех фонарей, освещающих аллею перед памятником, отражены четыре фазы деления клетки, расположенные в случайном порядке (при проведении экскурсий школьникам предлагают выстроить правильную последовательность).

- На урнах, расположенных на аллее изображены различные лабораторные животные, а так же муха дрозофила.

- Вернемся к «Серебряному лучнику». Вы стали победителями регионального конкурса, что дальше?

- Дальше нам как победителям регионального этапа предстоит участие в финальной части уже общероссийского конкурса. Она пройдет в конце февраля в Москве. И надеюсь мышь из Академгородка там не затеряется.

- Мы со своей стороны желаем вам победы и в Москве.

- Подробнее о «Мышь с ДНК» оказалась удачным пиар-проектом

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии