Мы продолжаем тему развития «быстрой» атомной энергетики в России и тех перспектив, которые несет лидерство в этой области.

Ядерные технологии в России всегда занимали особое место: они обеспечивали стратегическую защищённость, поддерживали глобальный паритет на этапах превосходства противников на мировой арене в сфере военных технологий, обеспечивали энергетическую безопасность. В современном мире развитие ядерных и радиационных технологий является одним из двигателей индустриального и общественного развития (крупный технологический проект неизбежно оказывается полюсом влияния на образование, экологию, экономику и культуру).

В настоящее время ядерным технологиям мир обязан порядка 13% всей производимой электроэнергии, с минимальной стоимостью киловатт-часа и самыми низкими показателями экологического загрязнения

При строительстве АЭС, чтобы добиться хоть каких-то цифр относительно воздействия на окружающую среду и выброса CO2, учитываются даже выхлопы дизельных генераторов строителей.

С чисто технологической точки зрения стоит отметить, что завидные показатели ядерной энергетики достигнуты с использованием реакторов, которые работают на «тепловых» или «медленных» нейтронах – нейтронах, прошедших через специальный замедлитель (вода, тяжёлая вода или графит), скинувших избыток энергии и запустивших самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию. Соответственно, от количества доступных для ядерной реакции свободных нейтронов и способности топлива их захватывать зависит скорость протекания реакции и многие инженерно-конструкторские задачи, которые необходимо решить для успешной работы ядерного реактора. По наблюдениям учёных, в технологии так называемых быстрых реакторов (а.к.а. «бридеры» или «реакторы-размножители») – есть избыток нейтронов, формируется нейтронный поток в 2,3 свободных нейтрона против 1 для тепловых реакторов. Этот колоссальный потенциал, помимо непосредственного энергогенерирующего применения, можно использовать для воспроизводства ядерного топлива и для решения других задач: когенерации электричества и тепла, опреснения воды, производства водорода и прочих.

С чисто технологической точки зрения стоит отметить, что завидные показатели ядерной энергетики достигнуты с использованием реакторов, которые работают на «тепловых» или «медленных» нейтронах – нейтронах, прошедших через специальный замедлитель (вода, тяжёлая вода или графит), скинувших избыток энергии и запустивших самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию. Соответственно, от количества доступных для ядерной реакции свободных нейтронов и способности топлива их захватывать зависит скорость протекания реакции и многие инженерно-конструкторские задачи, которые необходимо решить для успешной работы ядерного реактора. По наблюдениям учёных, в технологии так называемых быстрых реакторов (а.к.а. «бридеры» или «реакторы-размножители») – есть избыток нейтронов, формируется нейтронный поток в 2,3 свободных нейтрона против 1 для тепловых реакторов. Этот колоссальный потенциал, помимо непосредственного энергогенерирующего применения, можно использовать для воспроизводства ядерного топлива и для решения других задач: когенерации электричества и тепла, опреснения воды, производства водорода и прочих.

Работающая сегодня ядерная энергетика в качестве топлива использует почти исключительно уран-235, содержание которого – всего 0,7% в ископаемом уране. До операбельного количества процент урана-235 в топливных элементах доводится за счёт специальных обогатительных процедур. Быстрые реакторы могут нарабатывать плутоний, чем вовлекают в генерацию и идущий сегодня на склады/свалки уран-238, содержание которого в добытой руде составляет оставшиеся 99,3%; а плутоний, в свою очередь, отлично подходит в качестве топлива для оперируемых сегодня тепловых реакторов, то есть в быстрых реакторах образуется больше топлива, чем потребляется!

Согласно оценкам МАГАТЭ, разведанных запасов урана-235 хватит приблизительно на 85 лет – это на порядок меньше, чем нефти или газа. У такой ядерной энергетики долговременного будущего, по всей очевидности, нет. Но картина решительно меняется при рассмотрении широкомасштабного внедрения ядерных реакторов на быстрых нейтронах и замыкании топливного цикла.

Эта версия развития открывает к использованию все природные ресурсы урана (235 и 238), а также тория и наработанного оружейного плутония, и тогда разведанных запасов хватит на (по разным оценкам) приблизительно 2500 лет, с учётом неукоснительного роста энергопотребления и дефицита ресурсов по Мальтусу. Неудивительно, что бридеры с самого начала развития ядерной энергетики полагались будущей основой мировой ядерно-генерирующей индустрии. В роли «ограничителя» выступает уровень развития технологий: работа с быстрыми реакторами, подразумевающая замыкание топливного цикла, ещё требует дорогого и сложного комплекса по переработке и рециклу облучённого ядерного топлива. Но, несмотря на более высокие удельные затраты на переработку ОЯТ быстрых реакторов, меньшие требуемые объемы перерабатываемых материалов для получения единицы плутония делают этот процесс экономически чертовски выгодным – по сравнению с сегодняшней переработкой отходов тепловых реакторов.

К слову о накопленных радиоактивных отходах: быстрые реакторы позволяют перерабатывать оружейный плутоний и младшие актиниды (нептуний, америций, кюрий), извлеченные из отработавшего топлива обычных тепловых реакторов (младшие актиниды в настоящее время представляют собой весьма опасную часть радиоактивных отходов). Отработанное топливо медленных реакторов – это новое топливо для будущей ядерной энергетики, и такое будущее уже наступает. И целых два предприятия, способных перерабатывать облучённое ядерное топливо, находятся в России. В мире таких заводов не многим больше, чем два российских.

Мировая гонка за быстрыми реакторами

Первый в мире ядерный реактор был «медленным»: он был построен Энрико Ферми под западными трибунами футбольного поля Чикагского университета из графитовых и урановых блоков, на 28 минут с помощью такой-то матери запущен в 1942-ом году и не имел решительно никакой защиты от радиации и системы охлаждения. По довольно точному описанию самого г-на Ферми, эта разработка выглядела как «сырая куча черных кирпичей и деревянных брёвен», чем фактически и являлась. Но уже тогда он мечтал построить быстрый реактор.

Первый в мире ядерный реактор был «медленным»: он был построен Энрико Ферми под западными трибунами футбольного поля Чикагского университета из графитовых и урановых блоков, на 28 минут с помощью такой-то матери запущен в 1942-ом году и не имел решительно никакой защиты от радиации и системы охлаждения. По довольно точному описанию самого г-на Ферми, эта разработка выглядела как «сырая куча черных кирпичей и деревянных брёвен», чем фактически и являлась. Но уже тогда он мечтал построить быстрый реактор.

Первые быстрые реакторы, соответственно, и появились в Америке: в Лос-Аламос в 1946-ом заработал стенд «Клементина», в котором в качестве довольно экзотичного теплоносителя выступала ртуть; а в 1951-м в Айдахо был запущен первый энергетический реактор EBR-1 (Experimental Breeder Reactor) мощностью всего 0,2 МВт, который продемонстрировал возможность одновременного производства электроэнергии и ядерного топлива в одном устройстве и дал старт истории атомной энергетики. Позднее, в 1963 году, в Детройте был запущен опытно-промышленный реактор на быстрых нейтронах «Энрико Ферми» мощностью около 100 МВт, но спустя всего три года там произошла серьезная авария с расплавлением части активной зоны – правда, без последствий для окружающей среды или людей.

Необходимая для советского атомного проекта возможность расширенного производства плутония была доказана на первом исследовательском советском реакторе с номенклатурно-незатейливым названием БР-1, запущенном в Обнинске в 1956-ом году. Получить же необходимые для разработки энергетического быстрого реактора данные удалось только на более старшей версии БР-5, созданной в 1959 году. Позднее, в 1970-ом, был пущен экспериментальный реактор БОР-60 в НИИАР (Димитровград), который до сих обеспечивает город теплом и электричеством. Далее технология была также отработана на первом в мире энергетическом реакторе на быстрых нейтронах БН-350, стартовавшем в 1973-м и занимавшимся энергогенерацией и опреснением воды в степях вплоть до его остановки в 1990-х годах. Впрочем, БН-350 был остановлен не по исчерпанию технического ресурса, а из-за опасений касательно качества обеспечения его эксплуатации после распада СССР.

В 1980-м на Белоярской АЭС начал работать БН-600, по состоянию на сегодня – единственный в мире действующий промышленный реактор на быстрых нейтронах. Сегодня на стадии технического проектирования уже находится реактор нового поколения БН-1200, предназначенный для серийного сооружения, – его ввод в эксплуатацию намечен на 2025. Также к 2020 на территории Сибирского химического комбината в Северске планируется запуск быстрого реактора на 300 МВт со свинцово-висмутовым теплоносителем – эта технология десятилетиями отрабатывалась в реакторах подводных лодок и ледоколов.

В конце 1950-х годов к лидерам ядерной гонки присоединились Англия и Франция со своими проектами. В 1986-м консорциум европейских стран подключил к сети реактор «Суперфеникс», при создании которого заимствовались некоторые решения, воплощенные ранее в советском БН-600, но в 1996 году проект был закрыт без права воскрешения. Дело в том, что стараниями масс-медиа вокруг «Суперфеникса» была раздута массовая истерия: строящийся реактор ассоциировался в первую очередь с наработкой плутония.

Раздутая в медийном поле катавасия вылилась в шестидесятитысячные акции протеста, перерастающие в уличные беспорядки, а через год после физического пуска, здание АЭС было в пять залпов обстреляно через Рону из советского противотанкового гранатомёта РПГ-7.

Существенного урона станции авторы этого праздника жизни, к счастью, нанести не смогли. Но проект вскоре был свернут. Впрочем, в 2010-ом французы вновь возвращаются к строительству реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем – проект зовётся «Astrid», планируемая мощность – 600 МВт. И хотя Франция в своей программе быстрых реакторов опирается на собственные разработки, она по-прежнему в основном использует русские обогатительные производства.

Догнать и перегнать всех на свете стремятся китайцы, в том числе потому, что их здесь обошла Индия, которая после многочисленных переносов собирается в этом году провести физический пуск демонстрационного быстрого реактора собственной разработки PFBR-500. После его ввода Индия хочет приступить к строительству серии из шести коммерческих энергоблоков по 500 МВт каждый и на той же территории построить завод по переработке ядерного топлива, вовлекая свой ядерно-топливный торий, которого у них очень много.

Японцы, в свою очередь, вопреки ожидаемой реакции после фукусимской аварии, продолжают возрождение быстрого реактора «Мондзу», работавшего с 1994 по 1995 гг. К слову отметить, не стоит обманываться в отношении фукусимской трагедии: для ядерной энергетики вообще характерна цикличность развития. После каждой аварии (Трёхмильный остров, Чернобыль, Фукусима) интерес к АЭС слегка ослабевает, но потом потребности в электроэнергии снова диктуют свой категорический императив – и вот в эксплуатацию вводятся следующие поколения реакторов, с новыми типами защитных механизмов.

Всего в мире было разработано порядка 30 концепций быстрых реакторов, часть из которых была экспериментально отработана «в железе». Но похвастаться отработанными технологиями и безаварийной эксплуатацией промышленных быстрых реакторов в своём национальном портфолио на сегодня может только одна страна – и это Россия.

Сложная инженерия

Достоинства быстрых реакторов очевидны, равно как очевидна и инженерная сложность их создания. Отсутствие необходимых технологий – вот одна из ключевых причин, почему быстрые реакторы на текущий момент не получили более широкого распространения. Как отмечалось ранее, воду – замедлитель нейтронов – в быстрых реакторах использовать нельзя, поэтому используются металлы в жидком состоянии: от самого распространённого натрия до свинцово-висмутовых сплавов. Использование жидкометаллического теплоносителя в условиях многократно более интенсивного энерговыделения, чем в традиционных реакторах, ставит ещё одну серьёзную задачу – материаловедческую. Все компоненты корпуса реактора и внутриреакторных систем необходимо изготавливать из коррозиестойких спецматериалов, способных выдержать характерные для жидкого натрия в быстром реакторе 550°C.

Достоинства быстрых реакторов очевидны, равно как очевидна и инженерная сложность их создания. Отсутствие необходимых технологий – вот одна из ключевых причин, почему быстрые реакторы на текущий момент не получили более широкого распространения. Как отмечалось ранее, воду – замедлитель нейтронов – в быстрых реакторах использовать нельзя, поэтому используются металлы в жидком состоянии: от самого распространённого натрия до свинцово-висмутовых сплавов. Использование жидкометаллического теплоносителя в условиях многократно более интенсивного энерговыделения, чем в традиционных реакторах, ставит ещё одну серьёзную задачу – материаловедческую. Все компоненты корпуса реактора и внутриреакторных систем необходимо изготавливать из коррозиестойких спецматериалов, способных выдержать характерные для жидкого натрия в быстром реакторе 550°C.

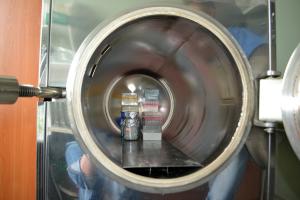

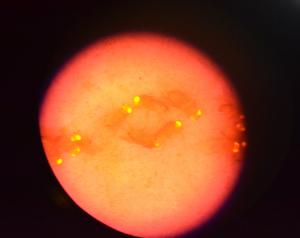

Проблема подбора правильных материалов создала немало задач для неиссякаемой находчивости отечественных инженеров. Когда в активной зоне работающего реактора искривилась одна топливная сборка, чтобы её достать, французские атомщики изобрели сложный и дорогой способ «видения» сквозь слой жидкого натрия. Когда та же проблема возникла у русских, наши инженеры решили элегантно использовать простую видеокамеру, помещенную в своеобразный водолазный колокол – трубу с поддувом аргона сверху, что позволило операторам быстро и эффективно достать испорченные топливные элементы.

Разумеется, инженерная сложность быстрого реактора сказывается на его стоимости, которая в настоящее время – когда быстрые реакторы находятся скорее в концептуальном поле, – существенно выше, чем у тепловых реакторов. Все процессы по замыканию ядерно-топливного цикла также достаточно дорогие: технологии имеются, они отработаны, отрабатываются и развиваются, но их ещё предстоит вывести на потоковый коммерческий уровень. К счастью, для России это – вопрос ближайших двух-трёх десятилетий.

Мягкая сила быстрых нейтронов

Бесспорное технологическое превосходство России в области замыкания ядерно-топливного цикла, очевидно, должно получить стратегическую реализацию на мировой арене. Россия может принять на себя бремя лидерства по созданию такой мировой инфраструктуры, которая позволила бы обеспечить равный доступ всех заинтересованных государств к атомной энергии, но при этом надежно гарантировала бы соблюдение требований режима нераспространения. В плане реализации этой инициативы предусмотрены следующие направления:

Бесспорное технологическое превосходство России в области замыкания ядерно-топливного цикла, очевидно, должно получить стратегическую реализацию на мировой арене. Россия может принять на себя бремя лидерства по созданию такой мировой инфраструктуры, которая позволила бы обеспечить равный доступ всех заинтересованных государств к атомной энергии, но при этом надежно гарантировала бы соблюдение требований режима нераспространения. В плане реализации этой инициативы предусмотрены следующие направления:

- создание международных центров по обогащению урана (МЦОУ), первый из которых располагается в Ангарске;

- формирование международных центров по переработке и хранению ОЯТ (не всё же облизываться на наши просторы);

- создание международных центров по подготовке квалифицированного персонала для АЭС и проведение совместных научно-исследовательских работ в области защищенных от несанкционированного распространения ядерных технологий.

По состоянию на сегодня наиболее разработанной частью выдвинутой программы стал пункт о создании МЦОУ: подобные центры функционируют как совместные коммерческие предприятия, не пользующиеся государственной поддержкой. В совет директоров подобных предприятий должны входить представители власти, сотрудники компаний ядерно-топливного цикла и эксперты МАГАТЭ, притом последние окажутся консультантами без права голоса, чьей целью будет верификация работы центра и сертификация отдельных его действий. Соответственно, к технологиям обогащения неядерные страны допускаться не будут, а это вопрос довольно серьёзный.

К сожалению, остальные положения инициативы по созданию глобальной инфраструктуры ядерной энергетики не получили содержательного наполнения. В связи с чем возникает естественный вопрос: есть ли гарантии того, что эти версии политической эксплуатации технического потенциала не окажутся забытыми фантазиями на бумаге?

Для выхода из создавшейся ситуации, для привлечения широкого круга развивающихся стран, заинтересованных в мирном использовании ядерной энергетики, для старта программы международных центров ядерно-топливного цикла необходимо наполнить эти предложения прогностико-исследовательским и научно-техническим содержаниями.

Привлечённые к крупным исследовательским проектам в сфере экономики ядерной энергетики небольшие и развивающиеся государства способны увидеть свою конкретную выгоду от участия в реализации упомянутых инициатив и понять, какие изменения необходимы в их национальных программах.

Признанный передовой уровень технологии быстрых реакторов в России — единственной стране, эксплуатирующей промышленный реактор этого типа в сочетании с опытом переработки ядерного топлива, позволит России в долговременной перспективе претендовать на роль одного из лидеров мировой ядерной энергетики.

Успешная реализация российских предложений по созданию глобальной ядерной инфраструктуры является важным фактором для будущего развития мировой энергетики, не говоря уже о российском месте в этом развитии. Воплощение российских предложений может со временем не только обеспечить безопасность глобальной ядерной энергетики и её практически бесконечную топливную самообеспеченность, но и перекроить ландшафт рынка электроэнергетики в целом: угроза дефицита всех видов ископаемого топлива, включая уран, на определённом этапе станет гораздо ближе и реальнее, чем может показаться.

В ответ на растущие цены на углеводороды в мире последние лет этак двадцать наблюдается обострение интереса к альтернативной энергетике. Однако есть ряд оснований полагать, что единственной вменяемой альтернативой традиционной тепловой генерации может быть только ядерная энергетика. О сравнении перспектив ядерной энергетики и возобновляемой генерации написаны очень серьёзные и толстые книги, которые, вкратце, говорят, что в перспективе ближайших десятилетий нам светят быстрые реакторы – и технологическое лидерство России.