Добыча сланцевого газа имеет долгую и богатую историю. Впервые попытка добыть газ из сланцев имела место на территории США в далеком 1821 году. О масштабной добыче сланцевого газа первыми заговорили известные американские предприниматели Том Уорд и Джордж Митчелл. Попытки наладить добычу сланцевого газа предпринимались и в ХХ веке, в том числе в СССР.

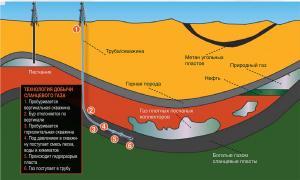

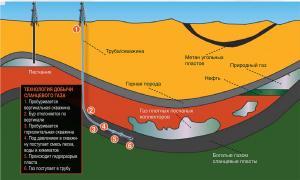

Помимо сланцевого газа, существует и сланцевая нефть. Но себестоимость добычи этого ресурса пока не позволяет всерьез говорить о революционных преобразованиях на нефтяном рынке. А вот сланцевый газ действительно может стать силой, которая изменит энергетический баланс мира. Добывают этот газ из горных пород - горючих сланцев. Как правило, сланцевый газ представляет собой метан. Общие запасы газа в твердых осадочных породах невелики, но главная проблема добычи сланцевого газа не в этом, а в том, чтобы до него добраться. Для этого используют технологию гидравлического разрыва пластов (фрекинга).

Суть гидроразрыва заключается в бурении вертикальной скважины, от которой затем пробуривается боковое отверстие. Затем в сланцевую породу под давлением до 1500 атмосфер вводится специальный водный раствор с химикатами. Все это приводит к образованию в сланцах трещин, через которые газ вырывается наружу. После проведения гидравлического разрыва в образовавшиеся в сланцах трещины закачивают песок, чтобы предотвратить их смыкание.

Но может ли сланцевый газ стать реальной альтернативой газу обыкновенному? Главным апологетом добычи сланцевого газа являются США. Дело в том, что на территории Северной Америки находятся значительные разведанные запасы сланцевого газа. В сумме эти запасы составляют больше 24 трлн. кубометров. Общий же мировой объем оценивается в 200 трлн. кубометров.

Недавно Управление энергетической информации США подсчитало запасы сланцевого газа во всем мире. Первое место по ним занимает не Америка, а Китай (более чем 31 трлн. кубометров), на втором и третьем располагаются Аргентина и Алжир. Россия, кстати, по этому показателю всего на девятом месте.

Но даже если иметь в виду только Америку, говорить о «сланцевой революции» пока рано. Сейчас на сланцевый газ приходится лишь чуть более 14% добытого в США «голубого топлива» - и совсем необязательно, что эта доля будет увеличиваться.

Одна из главных проблем сланцевого газа - его высокая себестоимость. Если цена добычи обыкновенного газа может составлять 30-40 долларов за тысячу кубометров, то стоимость добычи сланцевого газа зачастую превышает 150 долларов. Конечно, развитие технологий отразится на этих цифрах, но в будущем «сланцевую революцию» все равно может ожидать коллапс. Дело в том, что скважины сланцевого газа быстро исчерпывают запасы ценного ресурса. За год добычи общие объемы газа могут быть выработаны на 40%. Уже сейчас на территории США прибыльных месторождений сланцевого газа почти не осталось.

Получается, что в наше время добычу сланцевого газа сложно назвать рентабельной. С другой стороны, пока сохраняются высокие цены на обычный газ, сланцевые ресурсы будут выглядеть перспективной альтернативой.

Угроза экологии

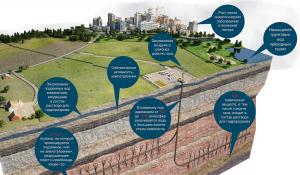

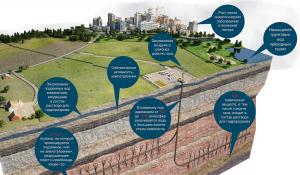

Эту угрозу представляет не сам сланцевый газ, а технология гидроразрыва. Для добычи каждой 1000 кубометров сланцевого газа приходится расходовать более двух тонн пресной воды. При таком раскладе для осуществления пресловутой «сланцевой революции» придется осушить целые озера!

Но главная проблема даже не в этом. Для гидроразрыва используется не обыкновенная вода, а специальный вязкий раствор. В этой жидкости содержатся сотни химических веществ, многие из которых токсичны.

Но главная проблема даже не в этом. Для гидроразрыва используется не обыкновенная вода, а специальный вязкий раствор. В этой жидкости содержатся сотни химических веществ, многие из которых токсичны.

Только для одного гидравлического разрыва может использоваться до 3000 т химикатов. Чтобы предотвратить их утечку, скважину делают максимально герметичной - впрочем, в некоторых случаях в почву все равно попадает от 20% до 40% использованной для гидроразрыва жидкости.

Возьмем пример США. В регионах, где активно добывается сланцевый газ, вода часто становится непригодной для употребления.

Из-за того, что концентрация метана в питьевой воде превышает норму в шесть раз, жидкость может в буквальном смысле «вспухнуть». По некоторым сообщениям, жители газоносных районов Америки страдают от хронических заболеваний, а у их домашних животных выпадает шерсть.

Сейсмическая активность - еще один немаловажный аспект, о котором постоянно говорят противники сланцевого газа. Уже доказано, что гидравлический разрыв пласта может стимулировать землетрясения. Так, в апреле 2011 года в английском городе Блэкпул после проведения гидроразрыва были зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,3. Похожие явления наблюдались и во многих других городах и странах, хотя проведенные в США исследования показали: лишь в 10% случаев гидроразрывы вызывали сейсмическую активность. Скорее всего, землетрясения наблюдались лишь там, где имело место повышенное давление в пластах породы, и проведение работ по добыче сланцевого газа лишь способствовало высвобождению энергии.

Видя все эти проблемы, добычу сланцевого газа на законодательном уровне уже запретили некоторые европейские страны. Среди противников «сланцевой революции» оказалась и самостоятельная Франция, которой, впрочем, пока хватает возможностей собственной ядерной энергетики и поставок газа из бывших колоний.

В США все спокойно

Далеко не все специалисты разделяют тезис об имеющихся рисках для экологии. В 2004 году Управление по охране окружающей среды США провело масштабные исследования, связанные с безопасностью добычи сланцевого газа. Выяснилось, что этот процесс не представляет никакой угрозы для экологии страны. В 2009 году к подобному выводу пришли и специалисты из Совета по защите подземных вод и Министерства энергетики США.

Мнение об экологических рисках недавно опроверг и ученый из Стэндфордского университета Марк Зобак. Вскоре после выхода в 2010 году нашумевшего фильма американского журналиста Джоша Фокса «Земля газа» увидела мир кинолента «Страна правды», где опровергались все выводы, сделанные Фоксом о негативном влиянии добычи сланцевого газа на окружающую среду. Смущает лишь то, что фильм был снят при поддержке ассоциации американских нефтегазовых компаний. То же самое можно сказать и в отношении специалистов из природоохранных министерств США.

Вообще, добыча сланцевого газа является глубоко политизированной темой. С одной стороны находятся интересы таких энергетических гигантов как «Газпром», не желающих «сланцевой революции».

Руководство России вообще скептически относится к идее добычи сланцевого газа. Такая позиция обусловлена не столько заботой об экологии, сколько наличием на российской территории крупных запасов традиционного газа.

В то же время, многие европейские лидеры выступают в защиту добычи сланцевых ресурсов. Ведущие государства Евросоюза не желают оставаться энергетически зависимыми от России. Но прежде чем приступать к добыче сланцевого газа у себя на родине, влиятельные страны Запада, похоже, пытаются проверить ее безопасность на новых членах ЕС и своих союзниках вне этого объединения. Одной из таких стран стала Польша, которая заключила соглашение с компанией Chevron о разработке собственных месторождений сланцевого газа. В 2010 году корпорации Royal Dutch Shell и Exxon Mobil подписали соглашения с Украиной о разработке газа в Донецкой, Харьков-ской и Львовской областях.

В то же время, многие европейские лидеры выступают в защиту добычи сланцевых ресурсов. Ведущие государства Евросоюза не желают оставаться энергетически зависимыми от России. Но прежде чем приступать к добыче сланцевого газа у себя на родине, влиятельные страны Запада, похоже, пытаются проверить ее безопасность на новых членах ЕС и своих союзниках вне этого объединения. Одной из таких стран стала Польша, которая заключила соглашение с компанией Chevron о разработке собственных месторождений сланцевого газа. В 2010 году корпорации Royal Dutch Shell и Exxon Mobil подписали соглашения с Украиной о разработке газа в Донецкой, Харьков-ской и Львовской областях.

Технологии не стоят на месте, и специалисты всего мира ломают голову над тем, как можно добывать сланцевый газ без разрушительных последствий для экологии. Самым перспективным методом добычи считается так называемый пропановый фрекинг. Суть его заключается в разрыве пласта без использования воды и вредных химикатов: вместо водного раствора используется специальное вещество из сжиженного пропана. После применения такого вещества оно не оседает в породе, а полностью испаряется. Еще одно несомненное преимущество нового способа состоит в том, что он позволяет начать добычу в разы быстрее.

Пионерами в этой области стали специалисты из американской компании GASFRAC Energy Services inc. Согласно их заявлениям, пропановый фрекинг не наносит никакого вреда окружающей среде. О новом методе добычи сланцевого газа всерьез заговорили несколько лет назад, и сейчас некоторые страны Европы рассматривают вопрос о снятии запрета на его разработку.

Впрочем, правительство ведущей страны ЕС - Германии -по-прежнему крайне скептически относится к добыче сланцевого газа у себя дома.

Сегодня в США и Канаде с использованием новой технологии работает больше тысячи скважин. Крупные энергетические компании Chevron и BlackBrush Oil & Gas уже заключили соглашения о добыче сланцевого газа с использованием пропанового фрекинга. Впрочем, связывать с новым методом добычи надежды на «сланцевую революцию» пока рано: защитники окружающей среды уже успели назвать пропановый фрекинг рисковой затеей, поскольку пропан очень взрывоопасен.

Существует еще одна причина, ставящая использование нового метода добычи сланцевого газа под вопрос. Пропановый фрекинг обходится, как минимум, в полтора раза дороже гидроразрыва. Компаниям, использующим этот способ добычи, приходится делать патентные отчисления его разработчикам из GASFRAC Energy Services inc. Если в самой Америке этот метод получил довольно широкое распространение, то в Восточной Европе использование новой технологии не планируется. Так что экологические риски, связанные со «сланцевой революцией», не спешат уходить с повестки дня.

Мнения экспертов

- В отличие от сланцевой нефти, добыча сланцевого газа экологически опасна, - говорит аналитик компании «Альпари», эксперт в области добычи сланцевого газа Анна Кокорева. - Технология подразумевает гидроразрыв. Пресная вода с примесью химикатов закачивается в скважину под высоким давлением, и происходит разрыв пластов. В такой ситуации высока вероятность попадания отравленной воды в грунтовые воды, предназначенные для бытовых нужд человека. Кроме того, гидроразрыв требует большого количества пресной воды, от 3 тыс. кубометров и выше. В целом, это небольшое озеро. Такое отношение к ресурсам, когда многие страны, в том числе и в ЕС, испытывают дефицит пресной воды, неприемлемо. После разрыва воду нужно откачать обратно, но она «отравлена», и повторно использовать ее нельзя даже в целях нового гидроразрыва. Встает вопрос: где хранить такие объемы грязной воды? Специальные водохранилища будут отравлять и почву, и животных. Можно построить очистные сооружения, которые увеличивают себестоимость добычи и делают ее вовсе не выгодной для стран, которые имеют маленькие запасы, относительно небольшую территорию и испытывают дефицит пресной воды. Важно отметить, что после того, как скважины иссякают, эта местность больше ни для чего непригодна. Добыча сланцевого газа для российских компаний нерентабельна и экологически опасна. Высока и себестоимость добычи -около 150 долларов за тысячу кубометров. Традиционных запасов (48 трлн кубометров) на сегодняшний день достаточно для того, чтобы удовлетворить внутренний и внешний спрос, а также нарастить добычу. Конечно, развитие добычи сланцевого газа может привести к падению цен, что негативно отразится на деятельности наших компаний. Однако пока такой угрозы нет, и реально об этом можно будет говорить не раньше 2020 года.

- В отличие от сланцевой нефти, добыча сланцевого газа экологически опасна, - говорит аналитик компании «Альпари», эксперт в области добычи сланцевого газа Анна Кокорева. - Технология подразумевает гидроразрыв. Пресная вода с примесью химикатов закачивается в скважину под высоким давлением, и происходит разрыв пластов. В такой ситуации высока вероятность попадания отравленной воды в грунтовые воды, предназначенные для бытовых нужд человека. Кроме того, гидроразрыв требует большого количества пресной воды, от 3 тыс. кубометров и выше. В целом, это небольшое озеро. Такое отношение к ресурсам, когда многие страны, в том числе и в ЕС, испытывают дефицит пресной воды, неприемлемо. После разрыва воду нужно откачать обратно, но она «отравлена», и повторно использовать ее нельзя даже в целях нового гидроразрыва. Встает вопрос: где хранить такие объемы грязной воды? Специальные водохранилища будут отравлять и почву, и животных. Можно построить очистные сооружения, которые увеличивают себестоимость добычи и делают ее вовсе не выгодной для стран, которые имеют маленькие запасы, относительно небольшую территорию и испытывают дефицит пресной воды. Важно отметить, что после того, как скважины иссякают, эта местность больше ни для чего непригодна. Добыча сланцевого газа для российских компаний нерентабельна и экологически опасна. Высока и себестоимость добычи -около 150 долларов за тысячу кубометров. Традиционных запасов (48 трлн кубометров) на сегодняшний день достаточно для того, чтобы удовлетворить внутренний и внешний спрос, а также нарастить добычу. Конечно, развитие добычи сланцевого газа может привести к падению цен, что негативно отразится на деятельности наших компаний. Однако пока такой угрозы нет, и реально об этом можно будет говорить не раньше 2020 года.

Иной точки зрения придерживается глава правления альянса «Новая энергия Украины», известный украинский общественно-политический деятель Валерий Боровик:

Иной точки зрения придерживается глава правления альянса «Новая энергия Украины», известный украинский общественно-политический деятель Валерий Боровик:

- При соблюдении всех норм безопасности добыча сланцевого газа с использованием метода гидроразрыва не несет угрозы для экологии. Если говорить о крупных энергетических корпорациях (таких как Shell - NS), то их нормы безопасности зачастую гораздо выше норм, прописанных в национальных законодательствах стран Восточной Европы. Конечно, говорить о стопроцентной безопасности добычи сланцевого газа не приходится: во время проведения гидравлического разрыва риски загрязнения существуют. Но современные технологии позволяют избежать экологических проблем за счет высокого уровня герметизации. В наш век технологические проблемы - привычное явление, и чтобы избежать экологической катастрофы, нужно очень серьезно следить за соблюдением всех норм. Если мы говорим о ведущих нефтегазовых корпорациях, то безопасность является одним из важнейших аспектов их деятельности. Ведь в случае непредвиденных обстоятельств их биржевые котировки стремительно пойдут вниз. Однако в целом технология добычи сланцевого газа является проверенной и хорошо отработанной.

Таким образом, можно сделать вывод, что перспективы «сланцевой револю-ции» весьма туманны.

Проблемы, связанные с экологией, а также высокая себестоимость сланцевого газа не позволяют всерьез говорить о кардинальных преобразованиях на рынке энергетики.

Несмотря на то, что многие специалисты выступают в защиту сланцевого газа, его добыча с использованием метода гидроразрыва действительно несет угрозу для экологии. Что же касается новых технологий добычи сланцевого газа, то сейчас не имеет смысла делать долгосрочные прогнозы. Лишь время покажет, кто в этом вопросе был прав, а кто заблуждался.