В октябре 2013 г. первая в России морская ледостойкая стационарная нефтяная платформа (МЛСП), созданная на производственном объединении «Севмаш» в море, начала добычу нефти в испытательном режиме. В апреле 2014 г. первый танкер с 70 тыс. т арктической нефти отошел от терминала МЛСП «Приразломная» курсом на порт Роттердам. Платформа «Приразломная» стала крупнейшим проектом в области морской добычи углеводородов на арктическом шельфе России, который «Севмаш» осуществил в кооперации с российскими и зарубежными партнерами.

Как все начиналось

Еще в 1970-1980-х гг. на шельфах Баренцева и Карского морей были разведаны запасы углеводородов мирового значения. Блестяще оправдался научный прогноз академика И.С. Грамберга, определившего Северный Ледовитый океан как крупнейшую нефтегазоносную провинцию на Земле.

В конце 1991 г. предприятия атомного подводного кораблестроения во главе с ПО «Севмаш» (генеральный директор – Д.Г. Пашаев) выдвинули предложение по активному освоению нефтегазовых ресурсов арктического шельфа на базе технологий и производств атомного судостроения и нефтегазовой промышленности России. Идея была активно поддержана научным руководителем создания атомного флота страны Курчатовским институтом и государственным газовым концерном «Газпром». Так сформировалась коалиция крупнейших российских государственных структур: «Севмаш» — Курчатовский институт – «Газпром», ориентированная на освоение нефтегазовых ресурсов арктического шельфа на базе современных технологий и производств российского атомного судостроения и нефтегазовой промышленности.

В январе 1992 г. президент Российского научного центра «Курчатовский институт» Е.П. Велихов представил руководству страны предложение по созданию российской национальной компании для освоения нефтегазовых ресурсов арктического шельфа.

Главной идеей было объединение ресурсного («Газпром»), промышленного («Севмаш») и научного (Курчатовский институт) потенциалов страны для освоения арктического шельфа. Предложение было принято, и по поручению президента России распоряжением Правительства РФ в мае 1992 г. было создано ЗАО «Российская компания по освоению шельфа» («Росшельф»), в состав которого вошли крупнейшие производственные и проектные предприятия судостроительной и нефтегазовой отраслей и научные организации страны. В совет директоров «Росшельфа» вошли Д.Г. Пашаев, B.C. Черномырдин, губернатор Архангельской области А.А. Ефремов, генеральный конструктор ЦКБ МТ «Рубин» С.Н. Ковалев, руководители крупнейших предприятий. Совет директоров «Росшельфа» на протяжении девяти лет возглавлял президент РНЦ «Курчатовский институт» академик Е.П. Велихов.

Это – наша работа

Поскольку предстояло освоение Штокмановского газоконденсатного и Приразломного нефтяного месторождений в Баренцевом море, Правительство РФ поручило «Росшельфу» в сжатые сроки представить обоснования реализации этих проектов на основе российского производства.

Поскольку предстояло освоение Штокмановского газоконденсатного и Приразломного нефтяного месторождений в Баренцевом море, Правительство РФ поручило «Росшельфу» в сжатые сроки представить обоснования реализации этих проектов на основе российского производства.

К этому времени проработки Штокмановского проекта уже выполнялись специально образованным для этой цели международным консорциумом «Арктическая звезда» в составе американской Conoco, норвежской Norsk Hydro, финской Finnish Barents Group, российской «Арктикморнефтегазразведки» и других организаций.

Летом 1992 г. делегация «Росшельфа» посетила европейские производства морских нефтегазовых платформ и платформы в Северном море. Поездка была весьма полезной: наши специалисты смогли наглядно увидеть, как в многолетнем производственном цикле основание платформы строится в одном конце света, верхнее строение — в другом, затем эти тысячетонные конструкции доставляются за тысячи километров морем к месту установки, соединяются на плаву, устанавливаются на месторождениях и включаются в работу.

По возвращении делегации «Росшельфа» Е.П. Велихов встречал коллег в московском аэропорту «Шереметьево». На его вопрос: «Ну что там?» Д.Г. Пашаев коротко ответил: «Евгений Павлович, это – наша работа, и мы можем ее сделать».

Начало строительства платформы

В «Росшельфе» закипела работа. Обоснование Штокмановского проекта велось под руководством ОАО «Гипроспецгаз» (Санкт-Петербург), а обоснование Приразломного проекта осуществлял «ВНИПИМорнефтегаз» (Москва). Работы осуществлялись в тесном взаимодействии с отечественными разработчиками и производителями. В качестве консультанта впервые была привлечена американская компания Brown & Root.

Осенью 1992 г. конкурирующие предложения консорциума «Арктическая звезда» и компании «Росшельф» сошлись в Государственной экспертной комиссии. Ожесточенные споры между конкурентами о подходах к реализации шельфовых проектов закончились подписанием в ноябре 1992 г. президентом России Б.Н. Ельциным распоряжения о выдаче «Росшельфу» лицензий на освоение Штокмановского газоконденсатного и Приразломного нефтяного месторождений в Баренцевом море. «Газпром» гарантировал Правительству РФ финансирование проектов «Росшельфа», и в марте 1993 г. «Росшельфу» были выданы лицензии. Было принято решение осваивать Приразломное нефтяное месторождение на основе специально создаваемой для ледовых условий Баренцева моря стационарной платформы. Генеральным партнером «Росшельфа» в создании первой в России морской ледостойкой нефтяной платформы «Приразломная» была выбрана старейшая в области морского нефтегазового инжиниринга американская компания Brown & Root из концерна Halliburton. На средства «Газпрома» была проведена необходимая реконструкция производства «Севмаша», которое получило сертификат на соответствие мировым стандартам ISO 9001.

Осенью 1992 г. конкурирующие предложения консорциума «Арктическая звезда» и компании «Росшельф» сошлись в Государственной экспертной комиссии. Ожесточенные споры между конкурентами о подходах к реализации шельфовых проектов закончились подписанием в ноябре 1992 г. президентом России Б.Н. Ельциным распоряжения о выдаче «Росшельфу» лицензий на освоение Штокмановского газоконденсатного и Приразломного нефтяного месторождений в Баренцевом море. «Газпром» гарантировал Правительству РФ финансирование проектов «Росшельфа», и в марте 1993 г. «Росшельфу» были выданы лицензии. Было принято решение осваивать Приразломное нефтяное месторождение на основе специально создаваемой для ледовых условий Баренцева моря стационарной платформы. Генеральным партнером «Росшельфа» в создании первой в России морской ледостойкой нефтяной платформы «Приразломная» была выбрана старейшая в области морского нефтегазового инжиниринга американская компания Brown & Root из концерна Halliburton. На средства «Газпрома» была проведена необходимая реконструкция производства «Севмаша», которое получило сертификат на соответствие мировым стандартам ISO 9001.

Разработку проекта возглавляли генеральный конструктор «Рубина», лауреат Ленинской премии академик С.Н. Ковалев и директор по России компании Brown & Root доктор Уолтер Джексон, дело которых впоследствии продолжили А.Р. Гинтовт («Рубин») и Роберт Брендлинг (Kellogg Brown &, Root).

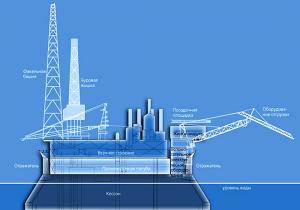

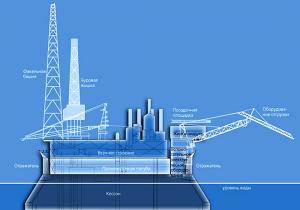

Были рассмотрены шесть принципиально разных конструкций платформы, в итоге для разработки и строительства выбрали предложенный С.Н. Ковалевым вариант стационарной гравитационной платформы в виде опирающегося на морское дно острова со стальным опорным основанием (кессоном) и верхним строением, состоящим из отдельных модулей.

Весной 1995г. совет директоров «Росшельфа» принял решение о начале строительства МЛСП «Приразломная» на «Севмаше» по заказу «Росшельфа». К тому времени обстановка осложнилась. В середине 1990-х гг. в стране возникла крайне нестабильная экономическая ситуация. Даже гигантский «Газпром» захлестнула волна неплатежей. На «Севмаше» сложилась критическая обстановка вследствие резкого сокращения гособоронзаказа, завод терял квалифицированных рабочих. Приразломный проект давал новое дыхание «Севмашу», открывал «Газпрому» перспективу в Арктике. Усилиями лидеров российской науки (Е.П. Велихов), судостроения (Д.Г. Пашаев) и нефтегазовой промышленности (Р.И. Вяхирев), объединенных в руководстве «Росшельфа», Приразломный проект был выведен на стадию реализации. В декабре 1995 г. состоялась торжественная закладка платформы. В гигантском стапельном цехе «Севмаша» тысячи заводчан с надеждой и энтузиазмом наблюдали начало работы, которая давала прославленному предприятию новое направление развития.

Строительство кессона

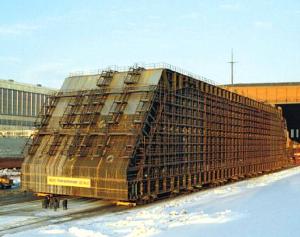

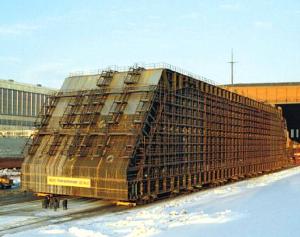

Конструкция кессона по габаритам не проходила через батопорт наливного бассейна «Севмаша», поэтому приняли решение строить основание платформы из четырех суперблоков, которые соединялись в единую конструкцию на плаву у достроечной набережной завода.

Конструкция кессона по габаритам не проходила через батопорт наливного бассейна «Севмаша», поэтому приняли решение строить основание платформы из четырех суперблоков, которые соединялись в единую конструкцию на плаву у достроечной набережной завода.

Для строительства кессона потребовалось разработать хладостойкую сталь с низким содержанием углерода, не только способную выдержать температуры до-42° С, но и обладающую высокой прочностью на растяжение по длине, ширине и толщине листа. Такая сталь была разработана Санкт-Петербургским ЦНИИ КМ «Прометей» и изготовлена «Северсталью» (Череповец). Новые сварочные материалы и технологии, в том числе для подводных сварочных полуавтоматов, были разработаны «Севмашем» совместно с «Прометеем» и Институтом электросварки им. Е.О. Патона Национальной академии наук Украины. Важную роль в создании такого нового для судостроительной промышленности России морского сооружения, как МЛСП «Приразломная», сыграл Крыловский государственный научный центр. Он участвовал в создании проекта самой платформы, обслуживающих ее технических средств, балластировке, буксировках и установке платформы на месторождении.

Для строительства кессона были задействованы корпусносборочное и стапельное производства «Севмаша». Конструкции кессона перемещались между цехами по мере наращивания их объемов и веса, объединялись в блоки и суперблоки. Основная часть работ по сооружению суперблоков выполнялась в построенном перед самой Великой Отечественной войной стапельном цехе № 50. По мере готовности суперблоки весом до 20 тыс. т каждый выводились из стапельного цеха в заводскую акваторию и буксировались к достроечной набережной «Севмаша» для дальнейших работ.

Таким образом, в заводскую акваторию «Севмаша» были выведены четыре суперблока. У достроечной набережной завода они соединялись специальными приспособлениями и сваривались выше и ниже ватерлинии.

Сварка на плаву суперблоков, имеющих длину 126 м и осадку около 5 м, потребовала разработки специальной технологии. Необходимо было обеспечить безопасность сотен людей, одновременно работающих в зонах стыков суперблоков ниже ватерлинии.

Были спроектированы и запатентованы специальные устройства герметизации зоны стыка, а также технологии, обеспечивающие эффективную и безопасную работу персонала. Всего при соединении четырех суперблоков в единый кессон было выполнено более 15 км сварных соединений ниже ватерлинии.

Для формирования необходимых трубопроводов из титановых труб диаметром 1000 мм, которые не производились российской промышленностью, «Севмаш» разработал специальные технические условия и организовал производство таких труб. Совместно с «Прометеем» была создана специальная мобильная установка для оксидирования монтажных сварных соединений титановых труб непосредственно на платформе.

После сварки кессона на плаву его отбуксировали в специально углубленный котлован в заводской акватории, забалластировали, притопили и установили на щебеночную постель, предварительно уложенную на дно котлована. Затем была произведена накатка на кессон вспомогательного модуля и конструкции верхнего строения платформы, в качестве каковой после выполнения экспертизы состояния металла была использована 14-тысячетонная металлоконструкция от норвежской платформы Mutton.

Строительство верхнего строения платформы

На завершающем этапе создания платформы ее проектирование и монтаж оборудования осуществлялись практически одновременно. Завершение создания платформы было полностью выполнено российскими разработчиками, включая систему управления технологическими процессами на платформе с более чем 20 тыс. объектов управления.

На платформе были установлены жилой модуль, буровой комплекс, энергетика, устройства отгрузки нефти, вертолетная площадка и другое крупногабаритное оборудование, приобретавшееся по конкурсу у лучших мировых производителей.

Строительство платформы осуществлялось в тесном взаимодействии «Севмаша» (главный строитель платформы – начальник производства морской технологии для добычи нефти и газа и гражданского судостроения «Севмаша» В.В. Бородин), Курчатовского института (один из основных идеологов развития проекта и его продвижения на всех уровнях – академик Е.П. Велихов) и «Газпрома» (инвестор и эксплуатант платформы – компания «Газпром нефть шельф», генеральный директор Г.П. Любин).

Завершение строительства и установка платформы на месторождении

После завершения основных строительных работ необходимо было закачать в кессон бетонный балласт для достижения необходимого веса платформы и для перераспределения внешних ледовых нагрузок на ее корпус. Из-за недостаточной глубины заводской акватории «Севмаша» платформа была переведена в глубоководную незамерзающую акваторию судоремонтного завода № 35 в Мурманске. У пирса установили два передвижных бетонных завода. Для балластирования платформы была разработана специальная бетонная смесь с малой усадкой и с малым тепловыделением при затвердевании. В течение полутора месяцев в кессон платформы было загружено 122 тыс. т бетонного балласта. При этом единовременная закачка бетона достигала рекордной величины 20 тыс. т.

После завершения основных строительных работ необходимо было закачать в кессон бетонный балласт для достижения необходимого веса платформы и для перераспределения внешних ледовых нагрузок на ее корпус. Из-за недостаточной глубины заводской акватории «Севмаша» платформа была переведена в глубоководную незамерзающую акваторию судоремонтного завода № 35 в Мурманске. У пирса установили два передвижных бетонных завода. Для балластирования платформы была разработана специальная бетонная смесь с малой усадкой и с малым тепловыделением при затвердевании. В течение полутора месяцев в кессон платформы было загружено 122 тыс. т бетонного балласта. При этом единовременная закачка бетона достигала рекордной величины 20 тыс. т.

В августе 2011 г. балластировка платформы была закончена. Заводчане и гости торжественно проводили платформу на месторождение, куда ее отбуксировали в последней декаде августа.

Буксировки платформы осуществлялись английской компанией Global Maritime океанскими буксирами под российским флагом по проектам, разработанным Кры-ловским государственным научным центром.

На точке платформа была раскреплена на предварительно уложенные на морское дно якорные цепи. В корпус платформы было закачано 210 тыс. т морской воды. 28 августа 2011 г. платформа села на дно на глубине 19 м, отклонение от проектных координат составило менее 1 м.

Чтобы избежать размыва дна у основания платформы подводными течениями и винтами танкеров, вокруг кессона была отсыпана каменная берма, для чего специальным судном из карьеров Мурманска перевезли к платформе и отсыпали 92 тыс. т калиброванного щебня и камня.

В сентябре 2011 г., находясь на прямой связи с платформой, В.В. Путин (тогда председатель Правительства РФ) входе конференции «Арктика – территория диалога» определил строительство и постановку на точку платформы «Приразломная» как начало практического освоения российского арктического шельфа.

Высокое качество платформы было подтверждено заключением компаний Mackenzie, Aker Solutions и Kvaerner в декабре 2013 г. Аудиторская проверка показала, что «Приразломная» соответствует стандартам морских нефтегазовых объектов, уровень проекта и качество строительных работ высокие.

Платформа пережила две зимы. Датчики, во множестве закрепленные на элементах конструкции платформы, не зафиксировали каких-либо смещений в позиции платформы и нештатных напряжений. В августе 2013 г. с платформы в режиме испытания было начато бурение первой промысловой скважины. В октябре 2013 г. в танки платформы поступила первая нефть. В апреле 2014 г. первый танкер с 70 тыс. т арктической нефти отошел от терминала МЛСП «Приразломная» курсом на Роттердам.

Значение Приразломного проекта трудно переоценить. Прежде всего, на российском производстве и на российские деньги был реализован крупномасштабный инновационный проект. В ходе его реализации эффективно взаимодействовали структуры российского ресурсного, промышленного и научно-технического сообществ, которые при поддержке политического руководства страны вместе успешно реализовали стратегически важный для российского государства проект.

Ключевым условием успеха стало объединение интересов инвестора («Газпром»), промышленности («Севмаш») и науки (Курчатовский институт, Крыловский государственный научный центр и др.) в рамках единой управляющей структуры «Росшельф».

Уникальный опыт строительства МЛСП «Приразломная» на «Севмаше" подтвердил возможность создания в России новой отрасли машиностроения для морской добычи углеводородов на базе технологий и производств российского судостроения. Строительство МЛСП «Приразломная» вместе с научно-техническими разработками и морскими работами обеспечило сохранение в России более 7 тыс. высококвалифицированных рабочих мест.

В заключение

В 1997 г. в Норвегии вышла книга о «Росшельфе» Russia's Marine Oil and Gas Industry Approaches the Arctic Shelf: A history of Rosshelf, авторы которой — Е.П. Велихов и В.П. Кузнецов. Повествование завершалось словами: «Хочется думать, что недалеко то время, когда в Северном Ледовитом океане на нефтяных и газовых месторождениях зажгутся огни российских морских добывающих платформ». Сегодня эти огни зажглись!

Валерий Викторович Бородин,

Вячеслав Петрович Кузнецов