Вчера, 9 сентября, в Президиуме Российской академии наук состоялось расширенное заседание Комитета по науке и наукоемким технологиям Госдумы РФ, которым руководит академик Валерий Черешнев. Такой не вполне обычный формат академического мероприятия обусловлен важностью проблемы, вынесенной на обсуждение: планируемое правительством введение возрастных ограничений (65 лет) для ученых на занятие ими руководящих должностей в научных организациях. Напомним, 5 июня 2014 года правительство РФ внесло в Государственную Думу проект федерального закона № 540253-6 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части совершенствования механизмов регулирования труда научных работников, руководителей научных организаций и их заместителей». Чем грозят российской науке изменения в Трудовом кодексе?

Страшное слово «постдок»

Еще 29 октября 2012 года состоялось заседание Совета при президенте РФ по науке и образованию, на котором представители научного сообщества высказали свои предложения по поддержке науки. 16 ноября 2012 года президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета. Органам власти поручено было подготовить необходимые изменения в законы, направленные на поддержку научной деятельности в Российской Федерации. Общая цель, как всегда, благая – достижение высоких результатов в научных исследованиях и поддержка научной деятельности.

Анализ стенограммы заседания Совета позволяет выделить следующие цели, озвученные участниками – представителями научного сообщества. Это прежде всего привлечение молодежи в науку: создание условий для творческой и профессиональной самореализации, обеспечение конкурентоспособной зарплаты, создание «карьерной лестницы в науке». Также члены Совета ратовали за внедрение системы постоянных и срочных контрактов и системы постдоков (postdoctoral fellowships), обеспечение мобильности молодых научных кадров.

Страшного слова «постдок» нет в нашем законодательстве и практике. Однако схема постдоков могла бы пригодиться нашей науке. Ведь постдоки – это молодые специалисты, защитившие диплом или диссертацию, для которых резервируются места в научной организации, с тем чтобы молодые ученые могли продолжать свои исследования. В случае их успешности специалисты могут быть зачислены в штат организации.

Безусловно, первое место занимает проблема финансирования науки, что было отражено и в высказываниях членов Совета, и в поручениях президента РФ. Однако мы эту тему оставляем за скобками, чтобы сосредоточить внимание на тех изменениях, которые предложены правительством РФ в Трудовой кодекс РФ.

Аттестация научных кадров

Какие цели правового регулирования поставлены законопроектом № 540253-6? Судя по пояснительной записке, это единообразный подход к назначению на должности научных работников, в том числе руководителей научных подразделений (лабораторий) во всех научных организациях. Для научных работников, трудовой договор с которыми заключен на неопределенный срок, предусмотрена обязательная периодическая аттестация (цель – обеспечение необходимого уровня квалификации научных работников, что в конечном счете влияет на эффективность научной деятельности).

На уровне подзаконных актов должны быть обеспечены: установление сокращенных сроков проведения конкурсных процедур, единообразные подходы к критериям оценки квалификации и результативности исследователей, а также изменен порядок проведения конкурса и создана возможность общероссийской конкуренции при замещении должностей научных работников (цель – формирование конкурентной среды). Создаются условия мобильности научных работников как между государственным и негосударственным сектором исследований и разработок, так и между научными и образовательными организациями.

И самая главная и действительно новая идея законопроекта – это введение предельного возраста для замещения должности руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных научных организаций: 65 лет. Ученые, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. Прописана процедура повышения предельного возраста до 70 лет.

Какова цель этой нормы? Вероятно, стимулирование карьерного роста в рамках института. Однако тут нельзя упускать из виду последствия такого изменения: смена практически всех руководителей академических институтов и других научных организаций.

Очевидно, что намеченные цели и цели, отраженные в законопроекте, не совпадают.

Если ученые, участвовавшие в работе президентского Совета по науке и образованию в октябре 2012 года, выступали за необходимость вливания в научную среду молодых кадров и горизонтальной и вертикальной мобильности кадров, то законопроект предложил конкурсный принцип назначения на должности, аттестацию научных работников и предельный возраст для руководящих должностей.

Законопроект предусматривает, что трудовые договоры с научными работниками могут заключаться как на определенный, так и на неопределенный срок. Трудовой кодекс РФ и сейчас допускает срочные договоры в отношении работников любых сфер, поэтому научные организации и так могли использовать этот инструмент. Предположительно должности будут заниматься на конкурсной основе и на определенный срок. Но об этом законопроект говорит недостаточно четко и предусматривает интересные изъятия, о которых будет сказано ниже. Законопроект мог бы установить особенности труда внештатных молодых специалистов («постдоков»), однако ничего не говорит о них.

Педагог ученому не товарищ

Насколько указанные в законопроекте цели совпадают с целями из поручения президента РФ? Президент РФ в поручении правительству говорит о необходимости достижения высоких результатов в научных исследованиях, поддержке научной деятельности. Если конкурсные процедуры косвенно могут влиять на повышение уровня квалификации работников и отбор лучших из них, то есть повышать результаты исследований, то поддержке научной деятельности описанные меры вряд ли способствуют. Естественно, поддержка научной деятельности должна быть не только финансовая, материально-техническая, но и организационная.

Таким образом, за полтора года разработки законопроекта цели, обозначенные Советом по науке и образованию, были либо искажены, либо частично проигнорированы, либо предлагаемые авторами законопроекта меры неадекватны поставленным целям (а скорее всего, имеют место быть все три допущения в той или иной степени).

Законопроект предлагает разделение категории «научно-педагогический работник» на «педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» и «научных работников».

Для обеих категорий предусматривается аттестация (кроме работающих по срочному договору): для педагогических работников – один раз в пять лет (аналогичная периодичность установлена для фармацевтических и медицинских работников), для научных работников – не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года проводится аттестация (аналогичная периодичность аттестации применяется к государственным гражданским служащим – см. ч. 4 ст. 48 ФЗ от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»). Разница в периодичности проведения аттестации никак не обосновывается в пояснительной записке к проекту закона.

Теоретически аттестация должна способствовать проверке уровня квалификации работников и отсеиванию некомпетентных сотрудников. Например, упомянутый закон о государственной службе содержит следующие последствия выявления на аттестации несоответствия занимаемой должности: направление для получения дополнительного профессионального образования или понижение в должности. Однако практика аттестации на государственной службе показывает, что аттестация превращается в формальную процедуру, не имеющую целью ротацию кадров и тем более увольнение некомпетентных служащих.

Разделение категорий работников вызывает и другие вопросы, связанные с совмещением преподавательской и научной деятельности.

Конкурсный отбор научных работников

Законопроект предлагает ввести принцип конкурсного отбора и назначать научных работников на отдельные должности по конкурсу. На Минобрнауки РФ возлагается обязанность утвердить соответствующий перечень должностей по согласованию с Минтруда РФ. Ранее в Трудовом кодексе предусматривалось, что конкурс проводится на замещение всех должностей научно-педагогических работников (кроме должностей декана факультета и завкафедрой). Как для научных работников, так и для педагогических есть случаи, когда конкурс не проводится: при поступлении на работу по совместительству на срок не более года и при занятии должностей для замещения временно отсутствующего работника.

Проект поправок к Трудовому кодексу содержит прежнюю формулировку еще одного исключения из принципа конкурсности: если работник дважды на конкурсе подтвердил свое право на должность, его срочный трудовой договор продлевается на срок не более пяти лет или на неопределенный срок. Однако из текста не следует, кто и как определяет, срочный или бессрочный договор заключать. Бессрочный договор предполагает, что достаточно два раза выиграть конкурс на одну и ту же должность и после этого занимать ее до 65–70 лет без проведения конкурсов (но с аттестацией).

Какие цели преследует такое положение законопроекта, остается неясным. Возможно, имеется в виду, что человек, не прошедший конкурс в одной научной организации, подаст заявку на работу в другую, но тогда, вероятно, слаженным и сработавшимся коллективам придется привыкать к ротации кадров.

В соответствии с действующим законодательством конкурс на замещение должностей проводится для государственных и муниципальных служащих, нотариусов, судей Верховного суда, педагогических работников, теперь к ним прибавляются научные работники. Напрашивается сопоставление научных работников с государственными служащими.

Для чего проводится конкурс на замещение должностей государственной службы? Очевидно, для того чтобы эти места заняли самые достойные личности, обладающие необходимыми познаниями. Конкурсный отбор также призван защитить от коррупции при формировании государственного аппарата. Можно было бы предположить, что конкурсный принцип подбора научных кадров повышает значимость сферы науки, однако при этом никаких гарантий статуса, аналогичных тем, что имеют государственные служащие, ученым не предоставляется.

Следует учитывать, что введение конкурсного отбора для научных работников не является чем-то принципиально новым: в настоящее время категория научно-педагогических работников является единой, и конкурс для них проводится в образовательных организациях высшего образования.

Проблема предельного возраста

Самой неоднозначной новостью для отечественной науки стал пункт данного законопроекта, где говорится, что ограничение по возрасту руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных научных организаций составит до 65 лет с возможностью продления времени пребывания в должности до 70 лет. После достижения предельного возраста осуществляется перевод на другие должности, соответствующие квалификации (либо увольнение).

Такое предложение критиковалось еще в 2005 году. Так, профессор Александр Павлович Огурцов считал, что это неосуществимо: «Если учесть, что средний возраст исследователей в институтах Российской академии наук превышает 49 лет в 2000 году, кандидатов наук – 49,5, а докторов наук – 59–60 лет, то это предложение неосуществимо, ведь завлаб не может не быть кандидатом наук, а заведующий отделом – доктором наук. Так что эти предложения повисают в воздухе: они не отвечают реалиям современного состояния науки, и академической науки, в частности в России. По сути дела, все предложения авторов исследования сводятся к тому, чтобы ликвидировать балласт в академических институтах, отправить на пенсию нынешний состав президиума Академии наук, превратив его в общественный консультативный совет с правом совещательного голоса» (см. «НГ-наука» от 26.10.05).

Исследование, о котором говорил Александр Огурцов, проводилось по заказу Центра стратегических разработок социологом Сергеем Белановским («Оценка состояния Российской академии наук»). Вот некоторые данные этого исследования: «Средний возраст по ключевым должностным позициям (заведующий лабораторией, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник, доктор наук) составляет соответственно 61, 62, 57 и 60 лет, то есть вплотную приближается к пенсионному. Средний возраст кластера эффективных ученых составляет 55 лет. На долю ученых в возрасте 50 лет и старше приходится около 70% численности этого кластера. По мнению работающих за рубежом экспертов, средний возраст эффективного ученого на Западе составляет около 45 лет, то есть проблема старения эффективных научных кадров существует».

А вот данные статистики президиума РАН: «Средний возраст научного персонала РАН возрос с 44 лет в 1991 году до 49 лет в 2005 году. Тенденция к постепенному увеличению среднего возраста существует, хотя пока она не является столь катастрофичной».

Таким образом, если придется уволить или перевести на другие должности всех возрастных руководящих научных работников, то на смену им пришли бы работники не сильно моложе, а значит, и они бы недолго смогли руководить организацией. Ожидать стабильного руководства при таком подходе нельзя. Либо, учитывая провал в научных кадрах среднего возраста, на смену пенсионерам пришли бы, наоборот, очень молодые люди – до или около тридцати лет – без достаточного опыта руководящей работы, сравнительно легко управляемые указаниями извне.

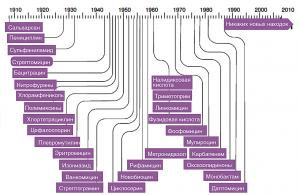

Откуда авторы законопроекта могли почерпнуть идею предельного возраста? Ученые, входящие в президентский Совет, не выдвигали таких предложений. Не слишком распространена подобная практика и на Западе, на который любят оглядываться в поиске разрушительных для России нововведений.

Академик РАН Михаил Вениаминович Угрюмов практически опровергает возможность выдергивания этой идеи из западного опыта. Он говорит о том, что в США нет возрастного ценза для ученых, они работают до 80 и более лет. В Европе, по его словам, ученые являются государственными служащими, и для них предельный возраст составляет 65 лет. Однако это сделано из политических соображений, для сокращения безработицы. В Англии уже отступают от такого подхода. Даже если в России действительно подавляющее большинство руководящих должностей занято 60- и 70-летними учеными, нельзя забывать о положительных сторонах такого явления: эти люди накопили огромный жизненный и профессиональный опыт.

Старый конь в политической борозде

Если в Европе ученые могут иметь статус государственных служащих, то в России этого нет и в помине: это потребовало бы значительных государственных расходов. В то же время отдельные положения Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», касающиеся предельных возрастов пребывания на госслужбе в 60, 65 и 70 лет, почему-то предлагается перенести на руководящих научных работников. Какая здесь логика?

Если на госслужбе это делается для ротации кадров, противодействия коррупции, то кадровая политика в научной сфере должна отталкиваться от других приоритетов. Предельный возраст устанавливается для судей высших судов, ректоров и проректоров вузов, сотрудников полиции. Трудовой кодекс фиксирует верхнюю планку возраста только для научных и педагогических руководящих работников, другие специальности так не ограничиваются в правах. Хотя разве не было бы логичным ввести предельный возраст и периодическую аттестацию, например, для спортсменов и тренеров? Какая связь усматривается законодателем между государственной гражданской, полицейской службой и работой в сфере науки?

Есть мнение, что введение предельного возраста – политический ход.

Дискуссия о предельном возрасте началось в 2004–2005 годах, затем последовали идеи реформирования РАН. Этой реформе и дальнейшему развалу Академии наук противодействует «старая гвардия» – ученые, обладающие солидным авторитетом в России и мире (и занимающие, как правило, руководящие должности в своих институтах). Можно просто не замечать протестные настроения людей науки, а можно еще и росчерком пера избавиться от критиков реформ.

Авторы законопроекта считают, что установление предельного возраста руководителей научных организаций может обеспечить карьерный рост для молодых ученых и мотивировать их на работу в государственных учреждениях. Отмечается проблема монополизации пожилыми сотрудниками руководящих должностей, распределения грантов и участия в перспективных проектах. Молодым талантливым ученым нелегко пробиться в руководство институтами.

Однако есть смысл не проводить тотальную кадровую чистку по принципу возраста, а обеспечивать постепенный профессиональный и карьерный рост нового поколения. Нужно создавать дополнительные рабочие места и проекты, специальные гранты для молодых ученых. Вообще вопрос о карьерной лестнице в качестве дополнительного стимула для занятий наукой вызывает недоумение. А точнее, методы, которыми строится эта лестница. Конкуренция в научной сфере, на наш взгляд, также не имеет права на существование в том рыночном понимании, которое обычно подразумевается.

Нельзя сводить науку к карьере, соперничеству и рыночным отношениям, она должна жить и развиваться по своим законам. Законы, которые призваны регулировать научную сферу, хотелось бы видеть обоснованными, логичными и системными. Пока же мы наблюдаем очередной точечный удар по науке.