Освоение космоса – возможно, самая сложная из технологических задач, когда-либо стоявших перед человечеством. Проблем с ней не перечесть, но первая из них, конечно, проблема запуска космических аппаратов с Земли и их передвижения в космосе. И хотя современные реактивные двигатели являются настоящими шедеврами технологий,соединяющими самые последние достижения в области химии, физики, материаловедения и множества других областей, их эффективность, тяга и расход топлива, увы, не позволяют всерьез говорить об освоении даже Солнечной системы, не говоря уж об огромных пространствах Вселенной. Будущее требует принципиально новых решений.

Реактивно!

Принцип работы реактивного двигателя настолько прост, что в элементарном виде его собирают даже школьники в кружках юных техников. Однако настоящий, мощный ракетный реактивный двигатель – продукт колоссальной сложности, в полной мере производство которого до сих пор освоили лишь три страны мира – СССР (Россия), США и Китай.

Принцип работы реактивного двигателя настолько прост, что в элементарном виде его собирают даже школьники в кружках юных техников. Однако настоящий, мощный ракетный реактивный двигатель – продукт колоссальной сложности, в полной мере производство которого до сих пор освоили лишь три страны мира – СССР (Россия), США и Китай.

В отличие от привычных всем двигателей внутреннего сгорания, в реактивных нет ни цилиндров, ни поршней, создающих вращательное движение. В основе их действия лежит закон сохранения импульса, который вытекает из Второго закона Ньютона: «Сила действия равна силе противодействия». Тяга создается мощным потоком частиц, выбрасываемых в ходе сгорания топлива. Вылетая в одну сторону, эти частицы придают ракете или космическому аппарату ускорение, направленное в противоположную сторону. Чем больше масса и ускорение потока частиц – тем больше создаваемая ими реактивная тяга.

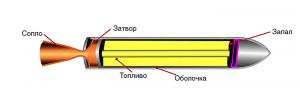

В традиционном реактивном двигателе, первые из которых были разработаны еще до Второй Мировой войны, поток частиц представляет собой раскаленный газ, продукт реакции топлива и окислителя. Эта плазма, вырывающаяся из сопел реактивного двигателя, может образовываться из твердого или жидкого топлива – соответственно, химические двигатели различают твердотопливные и жидкостные.

Исторически первым видом реактивных двигателей стали твердотопливные. Первые из них появились еще в древнем Китае, где использовались для запуска фейерверков, а со Средних веков они встречаются и в Европе, где с их помощью доставляли заряды для бомбардировки крепостей противника.

Главной хитростью при этом было поддержание горения, не переходящего во взрыв, который моментально высвободил бы энергию топлива и разрушил ракету. Поэтому для заряда использовался «модифицированный» порох с пониженным содержанием нитрата и серы, но повышенным количеством угля. Такая смесь горит очень мощно и быстро, но – при должной осторожности – не взрывается.

В современных твердотопливных двигателях, разумеется, смеси используются намного более эффективные – например, такая: перхлорат аммония (окислитель, около 70% по весу), алюминий (основное топливо, 16%), оксид железа (катализатор, 0,4%), полимеры и эпоксиды (обеспечивают контакт топлива и окислителя и равномерность горения, около 14%). Используется и сложная конфигурация расположения твердых компонентов, в форме многоконечной звезды, при которой достигается большая площадь поверхности контакта топлива с окислителем и, следовательно, высокая скорость сгорания.

Твердотопливные двигатели дешевы, просты и безопасны, однако однажды запущенный процесс горения уже невозможно ни остановить, ни контролировать. Поэтому сегодня их чаще используют не для космических, а, скажем, для межконтинентальных баллистических ракет (МБР), работающих по принципу «выстрелил – и забыл». В космических же носителях обычно устанавливаются двигатели жидкостные.

Жидкое топливо: старт космической эры

Первые жидкостные реактивные двигатели (ЖРД) стали появляться в 1920-х годах, благодаря работам знаменитого физика Роберта Годдарда, в честь которого сегодня назван один из крупнейших исследовательских центров NASA. Годдарду удалось решить целый ряд проблем, связанных с конструированием и использованием таких двигателей, включая накачку топлива и охлаждение, а главное – создать принципиальную схему такого двигателя.

Первые жидкостные реактивные двигатели (ЖРД) стали появляться в 1920-х годах, благодаря работам знаменитого физика Роберта Годдарда, в честь которого сегодня назван один из крупнейших исследовательских центров NASA. Годдарду удалось решить целый ряд проблем, связанных с конструированием и использованием таких двигателей, включая накачку топлива и охлаждение, а главное – создать принципиальную схему такого двигателя.

Схема проста до гениальности: жидкое топливо (Годдард использовал бензин) и жидкий окислитель (кислород) помещаются в раздельные баки, откуда с помощью специальных насосов по раздельным каналам подаются в камеру сгорания. Здесь происходит реакция, раскаленные продукты которой на большой скорости вылетают из сопла, создавая тягу.

Конечно, в реальности современный ЖРД – система куда более сложная, нежели эта принципиальная схема Годдарда. Достаточно сказать, что в качестве топлива и окислителя в них используются сжиженные газы, которые необходимо держать при низкой температуре и моментально нагревать перед подачей в камеру сгорания. Для этого найдены весьма изощренные технические решения – например, в соплах некоторых двигателей высверливаются каналы, по которым топливо течет, нагреваясь от раскаленного сопла. Такая технология настолько сложна, что ни американские, ни китайские двигателестроители ее до сих пор не освоили.

Недавно представленный ЦСКБ «Прогресс» проект сверхтяжелой ракеты-носителя предлагает использовать новый вид топлива – обыкновенный сжиженный природный газ, метан. По словам разработчиков, это позволит в 1,5-2 раза снизить стоимость пуска в сравнении с ракетами на керосине.

Хотя других преимуществ использования метана в качестве ракетного топлива нет, в «Прогрессе» уже ведутся стендовые испытания экспериментальных образцов.

Многим хороши химические реактивные двигатели: тяга их остается непревзойденной и уже позволила человечеству высадить своих представителей на Луне, а также отправить космические аппараты к дальним пределам Солнечной системы. Однако есть у них одно существенное ограничение. Вспомним про Второй закон Ньютона – чтобы создать достаточное ускорение, требуется либо увеличить скорость истечения реактивного потока, которая ограничена энергией реакции окисления, либо увеличить массу сжигаемого топлива.

Разумеется, химики непрерывно бьются над созданием все более эффективно сгорающего топлива и все более агрессивных окислителей, но процесс это сложный и уже практически достиг потолка своих возможностей. Увеличивать же массу еще сложнее: для разгона дополнительного топлива требуется еще больше топлива – количество его растет логарифмически. Для свободного космического полета требуются новые решения.

Ядерные-термоядерные

Для полноценного освоения пределов Солнечной системы химические двигатели недостаточно мощны и эффективны. Однако нагревать и разгонять газ для реактивного движения можно не только за счет окисления. Эту же роль может играть и куда более экономная реакция – ядерная. Необходимое для такого двигателя топливо будет измеряться уже не сотнями тонн, а сотнями килограммов. Энергия, выделяемая при радиоактивном распаде тяжелых ядер, будет нагревать рабочее тело – а дальше работает уже знакомая нам схема реактивного движения. Более того, рабочим телом может служить чистый водород, самый низкомолекулярный газ, способный обеспечить максимальную удельную тягу.

Первые ядерные двигатели появились в космосе достаточно давно – в виде РИТЭГов, радиоизотопных термоэлектрических генераторов. Суть их работы проста: распад радиоактивного топлива конвертируется в тепловую и/или электрическую энергию.

Плутониевые РИТЭГи питают многие космические аппараты – дальние зонды, не требующие огромной тяги и добирающиеся до своей цели годами. На такой ядерной силовой установке работают двигатели зондов Voyager, Cassini, New Horizons. РИТЭГ служит дополнением солнечных батарей для марсохода Curiosity.

Однако обеспечить высокую тягу РИТЭГи неспособны, и, говоря о разработке ядерных ракетных двигателей всерьез, придется подойти к проблеме совсем с другой стороны – выводить в космос полноценные ядерные реакторы. Несмотря на то, что первый подобный аппарат – SNAP – был американским, технологическое лидерство в этой области до сих пор сохраняется за нашей страной. Разработкой космических двигателей, энергию которым поставлял бы контролируемый ядерный распад в реакторе, занимался еще Сергей Королев. В 1960-х в СССР испытывалась подобная силовая установка «Ромашка», в 1970-х сверхсекретные аппараты с ядерной установкой «Бук» проходили испытания в космосе. В конце 1980-х урановый реактор «Топаз» благополучно проработал на орбите около года.

Работы по созданию космических двигателей с ядерной силовой установкой продолжаются сегодня и в России, и в США. Простейшие расчеты показывают, что лишь они сделают по-настоящему доступными ближайшие планеты и тела Солнечной системы. А когда человечество, наконец, обуздает термоядерную энергию, реакторы станут еще в несколько раз более эффективны.

Ионы: топливо по граммам

Однако и этим спектр возможных решений не исчерпывается. Создавать реактивную тягу

Однако и этим спектр возможных решений не исчерпывается. Создавать реактивную тягу

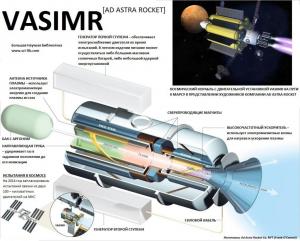

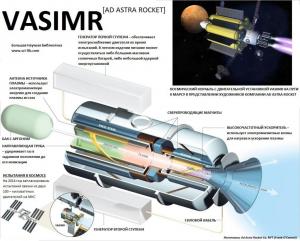

можно с помощью, фактически, любого источника энергии – РИТЭГа, солнечной батареи или просто аккумулятора. Создаваемое им электростатическое поле ионизирует газ, разгоняя полученные ионы до очень высоких скоростей, недоступных для классических реактивных двигателей. Магнитное поле формирует из них направленный поток, толкающий аппарат все дальше вперед. Истекающая из сопла ионного двигателя холодная плазма совсем непохожа на адские печи химических реакций, однако эффективность его работы просто поразительна.

Рабочим телом такого электрического двигателя может служить легкий инертный газ, обычно водород, ксенон или аргон – с подобными решениями экспериментировал еще Роберт Годдард. И хотя для создания серьезной тяги мощности их недостаточно, они могут работать буквально годами, расходуя топливо считанными граммами, и за большие промежутки времени разгоняют не слишком большие аппараты до очень приличных скоростей.

Скажем, ионный двигатель используется в качестве основного на дальнем зонде Dawn, который ведет исследования Главного пояса астероидов, и на японском аппарате Hayabusa, который доставил на Землю образцы вещества с астероида Итокава. Впрочем, как правило, их используют в качестве двигателей коррекции и ориентации для поддержания орбиты спутников – а вскоре ионный двигатель VASIMR может заработать и на МКС.

Суперсила антивещества

И теоретические расчеты, и практические эксперименты показывают, что античастицы, встречаясь с частицами обычной материи, аннигилируют, высвобождая неслыханную энергию. Килограмм антивещества и килограмм вещества выделят энергии на 43 мегатонны в тротиловом эквиваленте – почти столько же, сколько при взрыве легендарной 26-тонной «Царь-бомбы». Превращение массы в энергию происходит почти стопроцентное, в 1000 раз эффективнее ядерной реакции и в 300 раз – термоядерной.

Перспективы это сулит огромные – расчеты показывают, что перелет к Марсу благодаря подобным двигателям может занять уже не год, а всего месяц – так что ученые достаточно серьезно рассматривают возможности их использования в будущем, когда они позволят нам передвигаться не только в пределах Солнечной системы, но и добраться до соседних звезд.

Казалось бы, можно заняться разработкой? К сожалению, прежде придется решить целый ряд технологических задач, которые пока выглядят совершенно неподъемными. Первая из них – крошечные количества антивещества, доступные нам. Пока его получают лишь считанными античастицами и при огромных затратах.

Антиматерия является самой дорогой субстанцией в мире – в ценах 1999 года производство одного грамма антиводорода обойдется более чем в 60 трлн. долларов. А для межзвездных путешествий получать его понадобится тоннами.

По счастью, перспективы в этой области достаточно радужные: по оценке некоторых специалистов, от создания настоящего двигателя на антивеществе нас отделяют буквально десятилетия. В 2000 году в NАSA объявили о проекте по разработке пока небольшого двигателя, для работы которого требуется совсем крошечное количество античастиц – для перелета к тому же Марсу достаточно будет 10 граммов антипротонов.

Проектируемый двигатель на антивеществе будет включать три ключевых компонента. Электромагнитная тороидальная камера позволит хранить топливо. Система подачи будет сталкивать частицы с античастицами. Электромагнитное сопло обеспечит выброс энергии в нужном направлении, создавая тягу для космического корабля.