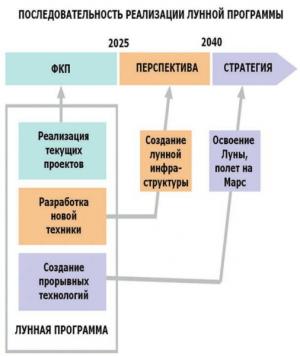

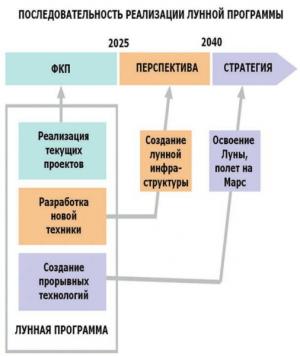

Выступая на V Международном симпозиуме по Солнечной системе, директор Института космических исследований РАН Лев Зелёный в своем докладе обрисовал три основных блока, которые включают лунные планы России. Первый блок предполагает реализацию проектов, утвержденных в рамках ФКП 2016–2025 годов, целью которых является достижение ближайших научных, технических и технологических целей лунной космонавтики. Второй блок должен обеспечивать создание новой техники для реализации будущих лунных проектов в период 2026– 2040 годов. Наконец, третий блок направлен на создание новых прорывных технологий, которые в соответствии с текущим прогнозом будут необходимы для реализации космических проектов на Луне и в дальнем космосе уже после 2040 года.

Как видим, горизонт планирования находится гораздо дальше границ текущей ФКП. Но даже проекты ближнего прицела уже вызвали очередной виток ернических комментариев сетевых завсегдатаев. Общий тон которых варьируется в диапазоне от «на Луне делать нечего» до «лучше бы нам каких-нибудь пряников дали».

Возникает вопрос: насколько это верно, если рассматривать не сиюминутную перспективу, а развитие человечества хотя бы в течение ближайших нескольких десятилетий?

На протяжении всей истории цивилизации одним из главных стимулов технического прогресса было стремление к росту благосостояния. Известно, что одним из главных общих показателей уровня жизни страны или цивилизации является уровень энергопотребления. И это понятно, потому что и производство всех материальных благ, и добыча сырья для этого производства, и их транспортировка к потребителю характеризуется затраченной энергией. А сравнение уровней энергопотребления разных стран и регионов показывает заметную корреляцию между этими уровнями, материальным благосостоянием страны и продолжительностью жизни населения.

На протяжении всей истории цивилизации одним из главных стимулов технического прогресса было стремление к росту благосостояния. Известно, что одним из главных общих показателей уровня жизни страны или цивилизации является уровень энергопотребления. И это понятно, потому что и производство всех материальных благ, и добыча сырья для этого производства, и их транспортировка к потребителю характеризуется затраченной энергией. А сравнение уровней энергопотребления разных стран и регионов показывает заметную корреляцию между этими уровнями, материальным благосостоянием страны и продолжительностью жизни населения.

По данным, ежегодно предоставляемым Международным энергетическим агентством (International Energy Agency, IEA), в 2011 году мировое потребление энергии только в электрической форме составило 20407 ТВт·ч. При численности населения Земли в 6,958 млрд человек получаем, что в год на одного жителя Земли приходится 2933 кВт·ч выработанной электроэнергии, или 0,33 кВт мощности. Для примера данные по некоторым странам приведены в таблице, которая наглядно показывает разрыв между регионами планеты.

|

|

Потребление электроэнергии, КВт*ч/чел

|

ВВП, долл. США/чел

|

Продолжительность жизни, лет

|

|

Мужчины

|

Женщины

|

|

США

|

13227

|

23700

|

76

|

80

|

|

Канада

|

16407

|

16000

|

75

|

82

|

|

Великобритания

|

5517

|

18400

|

74

|

80

|

|

Франция

|

7317

|

21900

|

74

|

82

|

|

Россия

|

6533

|

2300

|

58

|

72

|

|

Украина

|

3662

|

1600

|

62

|

73

|

|

Китай

|

3312

|

570

|

69

|

72

|

|

Индия

|

673

|

310

|

59

|

72

|

|

Япония

|

7847

|

2600

|

77

|

83

|

|

Египет

|

1676

|

900

|

69

|

74.2

|

|

Замбия

|

606

|

350

|

45

|

46

|

Согласно демографическим прогнозам, к концу 2050 года население Земли может составлять от 9 до 10 млрд человек. Таким образом, для того чтобы обеспечить этому населению среднегодовое потребление электроэнергии на уровне России, ее общемировую генерацию придется увеличить в 3,2 раза; до уровня развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD), — в 3,9 раза; до уровня США — в 7 раз. Но, находясь на поверхности Земли, любое производство неизбежно будет взаимодействовать с экосистемой планеты. Причем взаимодействие это будет весьма неблагоприятным для последней. И если учесть тот факт, что до сих пор в мире около 70% электроэнергии вырабатывается весьма «грязными» тепловыми электростанциями, работающими на органическом топливе, а в общей структуре мирового энергопотребления органическое топливо занимает и того больше — до 90%, то становится понятным, что производство указанного выше количества электроэнергии в земных условиях чревато экологической катастрофой.

Сторонники внедрения альтернативных источников энергии (ветровых, солнечных, приливных, геотермальных и т.д.) часто забывают тот факт, что само производство ключевых конструктивных элементов таких энергостанций, в свою очередь, также потребует увеличения энергозатрат. Например, лишь недавно удалось создать солнечную батарею, которая за свой реальный срок службы на поверхности Земли выработала бы столько же энергии, сколько было затрачено на производство ее самой. Следует также помнить, что 60% используемых сегодня в земной энергетике солнечных панелей производится в Китае, где экологические требования не идут ни в какое сравнение даже с российскими. Таким образом, относительное экологическое благополучие одних стран компенсируется развитием природной катастрофы в других.

Наконец, все станции вышеприведенных типов пока не способны обеспечить мощность, сравнимую с мощностью «традиционных» энергостанций, и, скорее всего, не способны на это в принципе ввиду ограничений как природного, так и антропогенного характера.

Доля ядерной энергетики в мировой выработке энергии на 2010 год, по данным, приведенным в Renewable energy policy network FOR the 21ST century, составляла 2,7% — и уже сейчас перед странами, эксплуатирующими АЭС, стоит весьма непростая проблема утилизации отходов и отработавших срок реакторов, которая при возрастании энерговыработки может стать глобальной. Возможно, что указанная проблема является принципиально нерешаемой. Работы же в области осуществления «чистой» управляемой реакции синтеза ведутся уже не первое десятилетие, и до сих пор неясно, когда можно ожидать серьезного успеха в этом направлении — некоторые прогнозы появление первых промышленных образцов реакторов относят на период после 2100 года.

Можно ли сохранить и даже увеличить объем производства жизненных благ, снизив энергозатраты? Меры по энергосбережению, безусловно, необходимы. Но уже практика сегодняшнего дня показывает, что производство энергосберегающих устройств требует специфических условий и технологических установок, что, в свою очередь, также ведет к необходимости увеличения производства энергии для обеспечения технологического процесса. Один пример: сегодня энергосберегающие лампы по сравнению с традиционными потребляют меньше энергии в ходе эксплуатации, но требуют более высоких затрат на производство и утилизацию.

Как видим, круг опять замыкается.

Таким образом, в случае сохранения существующих тенденций развития промышленности, при росте населения Земли и среднего жизненного уровня современными темпами в «замкнутой» (то есть не осуществляющей освоение Космоса) цивилизации ресурсные и экологические проблемы уже в не самом отдалённом будущем приведут к началу необратимых процессов в биосфере планеты.

Сегодня в развитых странах величина совокупного экономического ущерба от загрязнения окружающей среды составляет 2—7% ВНП, а природоохранные затраты достигают 3—6% ВНП. Практика показывает, что величина эта явно недостаточна, и по самым оптимистичным оценкам для полного парирования негативных последствий она должна достигать 7 — 10% ВНП, по менее оптимистичным — до 30% [5]. Если же с принятием необходимых мер опоздать, то ситуация усугубится, и тогда восстановление биосферы (если оно вообще окажется технологически возможным) потребует затрат, эквивалентных уже 40-50% ВНП [6] и даже больше. И в случае «общепланетного кризиса» значительную часть ресурсов придется сосредоточить уже на обеспечении выживания Человечества. Впрочем, будем честными — не всего Человечества, а меньшей его части, на остальное просто не хватит сил.

Варианты выхода из ситуации возможны следующие.

Первый путь состоит в законодательном регулировании промышленного производства в глобальных масштабах, сознательном снижении жизненного уровня в развитых странах, помощи развивающимся странам, преимущественном развитии биотехнологий, свертывании энерго- и материалоемких, экологически сложных отраслей промышленности, то есть фактически в добровольном возвращении к уровню примерно XIX века.

Однако при нынешней численности населения планеты, превышающей население двухвековой давности примерно в семь раз, этот путь ведет к массовому голоду, социальным потрясениям и развалу цивилизации. Кроме того, если смотреть на вещи реально, то представляется весьма сомнительным, что развитые страны пожелают добровольно снизить уровень жизни своего населения, а стремительно развивающиеся гиганты типа Китая или Индии согласятся отказаться от возможности (пусть даже кажущейся) достичь уровня жизни современных развитых стран.

В качестве некоего подварианта этого пути могу привести цитату из одной интернет-дискуссии: «Насчет нехватки ресурсов — их не хватает тому количеству населения, что есть в данный момент. Сократить популяцию на треть и все проблемы нехватки ресурсов исчезнут!» Так и хочется поинтересоваться, а каким образом автор данного предложения предполагает осуществлять его на практике и, главное, с кого он предложит это сокращение начать.

Существенно смягчить ситуацию могла бы рационализация структуры потребления и отказ от тех его составляющих, «необходимость» которых для человека не столько объективна, сколько создана искусственно в интересах производящих компаний. Однако, опять же, — это вряд ли возможно в условиях экономики, ориентированной в первую очередь на извлечение как можно более быстрой прибыли.

Второй путь предполагает «СуперНТР», представляющую собой форсированное развитие принципиально новых технологий и изменение физической основы применяющихся в промышленности технологических процессов. Например, специалистами самарского ЦСКБ «Прогресс» было подсчитано, что замена традиционного способа производства вафельной оболочки топливного бака сверхтяжелой ракеты-носителя (прокат плиты толщиной до 40 мм, фрезерование вафельной обечайки, при котором 95 процентов материала уходит в стружку, сварка лазером в аргонной среде и т.д.) на формирование того же бака путем молекулярной сборки приводит к сокращению энергозатрат в 5 раз! Безусловно, такой путь должен стать магистральным путем развития производства, однако представляется сомнительным, чтобы реальные успехи в этих направлениях были достигнуты в ближайшие десятилетия.

И наконец, третий путь: не прекращая работ по второму направлению, разработать и начать осуществление программы выноса энергоемких и экологически грязных производств за пределы Земли. При этом задачи космонавтики окажутся неразрывно связаны с широкомасштабной индустриализацией космического пространства. И первыми космическими производственными объектами станут именно объекты энергетического комплекса.

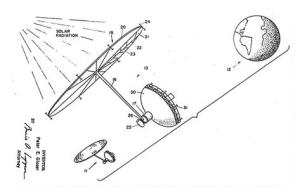

Преимущества космических солнечных электростанций (КСЭС) с точки зрения потерь энергии вполне ощутимы. Так, КПД самых современных ТЭС составляет 35-40%, однако в большинстве случаев его величина находится на уровне 25%, использование парогазовых установок может повысить его значение максимум до 60%. То есть потери составляют от 40 до 75% — понятно, что потерянная энергия идет на повышение температуры земной атмосферы. В среднем же считается, что вся земная энергетика при выработке 1 кВт*ч электроэнергии в атмосферу выбрасывает более 2 кВт*ч (то есть теряется 66% энергии). КПД приемной ректенны, преобразующей энергию падающего СВЧ-излучения в энергию постоянного тока в экспериментах, осуществлённых ещё в 1976 году, составлял 80%, по современным оценкам он может составлять 85-90% (наивысшее значение, достигнутое в лабораторных условиях, — 91,4%[7]). Принимая КПД прохождения атмосферы равным 90%, получаем, что из потока энергии, подошедшего к Земле, потеряно будет 20-25%. Разница весьма заметна.

Преимущества космических солнечных электростанций (КСЭС) с точки зрения потерь энергии вполне ощутимы. Так, КПД самых современных ТЭС составляет 35-40%, однако в большинстве случаев его величина находится на уровне 25%, использование парогазовых установок может повысить его значение максимум до 60%. То есть потери составляют от 40 до 75% — понятно, что потерянная энергия идет на повышение температуры земной атмосферы. В среднем же считается, что вся земная энергетика при выработке 1 кВт*ч электроэнергии в атмосферу выбрасывает более 2 кВт*ч (то есть теряется 66% энергии). КПД приемной ректенны, преобразующей энергию падающего СВЧ-излучения в энергию постоянного тока в экспериментах, осуществлённых ещё в 1976 году, составлял 80%, по современным оценкам он может составлять 85-90% (наивысшее значение, достигнутое в лабораторных условиях, — 91,4%[7]). Принимая КПД прохождения атмосферы равным 90%, получаем, что из потока энергии, подошедшего к Земле, потеряно будет 20-25%. Разница весьма заметна.

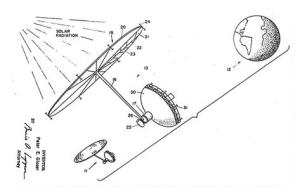

С инженерной точки зрения существуют следующие основные концепции космического энергоснабжения Земли:

-

на базе КСЭС, размещаемых на низких околоземных орбитах (предложение НПО им. С.А. Лавочкина, Россия);

-

на базе КСЭС, размещаемых на геостационарной орбите (проект ЦНИИМаш, Россия; проект SolarBird, Япония; КСЭС по программе Пентагона 2007 года, США; проект Solaren, США);

-

на базе КСЭС, размещаемых в точках Лагранжа (проект РКК «Энергия», Россия);

-

на базе лунных солнечных электростанций (Лунная космическая солнечная электростанция — ЛСЭС) с использованием орбитальных ретрансляторов энергии (Центр Келдыша, Россия; концепция Крисвелла, США);

-

на базе ЛСЭС с прямой передачей энергии (предложение Shimizu Corporation, Япония).

В нашей стране в ходе проработок, в которых принимали участие предприятия космической и радиоотраслей (коротко об этих проектах упоминалось в статье «На Марс — чтобы жить!», опубликованной в «ТрВ» № 129), были предложены различные варианты конструкции и орбитального размещения космических солнечныхэлектростанций (КСЭС). Однако во всех случаях речь шла о спутниках-электростанциях мощностью 1–10 ГВт. Это мощность станции, которая может иметь значение для энергоснабжения ограниченного региона. С одной стороны, эта цифра восходит к первым проектам (начиная с предложения П.Глейзера 1968 года), в которых КСЭС рассматривались лишь как региональный источник энергии. С другой — дальнейшее наращивание мощности единичного КА приведет к значительному увеличению габаритов орбитальной конструкции, усложнению динамики и управления, а, следовательно, и возрастанию вероятности аварии. Но если ставить цель увеличить выработку космического сегмента энергетики до значений, сравнимых с современной выработкой земной энергетики, то нужно будет вывести на орбиту, в лучшем случае, сотню таких электростанций.

В нашей стране в ходе проработок, в которых принимали участие предприятия космической и радиоотраслей (коротко об этих проектах упоминалось в статье «На Марс — чтобы жить!», опубликованной в «ТрВ» № 129), были предложены различные варианты конструкции и орбитального размещения космических солнечныхэлектростанций (КСЭС). Однако во всех случаях речь шла о спутниках-электростанциях мощностью 1–10 ГВт. Это мощность станции, которая может иметь значение для энергоснабжения ограниченного региона. С одной стороны, эта цифра восходит к первым проектам (начиная с предложения П.Глейзера 1968 года), в которых КСЭС рассматривались лишь как региональный источник энергии. С другой — дальнейшее наращивание мощности единичного КА приведет к значительному увеличению габаритов орбитальной конструкции, усложнению динамики и управления, а, следовательно, и возрастанию вероятности аварии. Но если ставить цель увеличить выработку космического сегмента энергетики до значений, сравнимых с современной выработкой земной энергетики, то нужно будет вывести на орбиту, в лучшем случае, сотню таких электростанций.

Но если поставить задачу увеличить суммарную мощность космической энергетики хотя бы до 1 ТВт (что в 2,6 раза меньше суммарной мощности производства электроэнергии в мире на 2013 год), то потребуется, в лучшем случае, сотня таких электростанций. Каждую из которых нужно будет вывести на орбиту, обслуживать в орбитальных условиях, а после снижения мощности ниже приемлемого значения — утилизировать, и на ее место выводить новую. Если же мощности в 10 ГВт по каким-либо причинам достичь не удастся, то потребуется уже целый «орбитальный рой» из нескольких сотен станций, совместное управление полетом и функционированием которых представляется труднореализуемым.

Следует также отметить, что конструкции с традиционными каркасными фотоэлектронными преобразователями (ФЭП) с жесткой подложкой при таких мощностях будут иметь запредельную массу – так, в проекте американской компании Solaren масса КСЭС мощностью 1 ГВт оценивается в 10 тысяч тонн. Разработчики российских КСЭС утверждают, что революционно снизить её удастся с применением центробежных бескаркасных конструкций тонкоплёночных ФЭП, развертываемых и удерживаемых в развернутом положении за счет вращения КА. В работах, посвященных этой теме, часто упоминается ссылка на эксперимент «Знамя-2», успешно осуществлённый 4 февраля 1993 года. Тогда с помощью установки, размещённой на корабле «Прогресс-М15» в космосе было развернуто зеркало-отражатель диаметром 20 м, материалом которого служила плёнка толщиной 5 мкм. Но в 1999 году эксперимент «Знамя – 2.5», в котором диаметр зеркала составлял 25 м, закончился неудачей, в итоге эксперимент «Знамя – 3», предполагавший развертывание отражателя диаметром 70 м, так и не состоялся. Удастся ли на практике развернуть «парус» диаметром 3 километра, необходимый для КСЭС мощностью 1 ГВт — пока остаётся только гадать. Кстати – даже если принять перспективную ожидаемую удельную мощность тонкопленочных батарей на базе арсенида галлия в 5000 Вт/кг [9], то масса только поверхности ФЭП станции мощностью 10 ГВт составит 2000 тонн. Посчитать величину грузопотока на геостационарную орбиту, который потребуется реализовать при развертывании даже нескольких таких станций (не говоря уже о нескольких сотнях), и сделать весьма неоптимистичные выводы, думаю, несложно. Предложения использовать для вывода такой массы наземных электромагнитных ускорителей вряд ли выйдут за рамки теоретических проработок. Впрочем, даже чисто физически разместить подобный «флот» на геостационарной орбите, где уже сейчас становится тесновато, вряд ли будет реально.

Таким образом, вне зависимости от используемого принципа передачи энергии на поверхность Земли, система орбитальных КСЭС при высокой конструктивной и эксплуатационной сложности потребует вывода значительной массы с поверхности Земли. И при характеристиках, вполне достаточных для ее использования в качестве регионального источника энергоснабжения, по всей видимости, она не обладает потенциалом для развития до уровня основной системы энергоснабжения планеты.

Именно поэтому значительно более привлекательной выглядит идея размещения КСЭС не на орбите (хотя, возможно, какое-то количество орбитальных КСЭС будет создано и развернуто), а на поверхности Луны.

Основным преимуществом такого подхода является то обстоятельство, что с Земли в космос нужно вывести только модули лунной базы и оборудование робототехнического комплекса, с помощью которого производство панелей ФЭП будет осуществляться уже непосредственно на поверхности Луны из местного сырья. Сами панели при этом будут не висеть в пространстве, а закрепляться на поверхности небесного тела, что снимает большую часть проблем, возникающих при орбитальном базировании.

Наконец, появляется возможность практически безгранично увеличивать площади ФЭП таких станций, при этом никакой дополнительной массы сырья с Земли не выводится (за исключением расходных материалов, необходимых для обеспечения работы обитаемой луной базы и производственного комплекса). Тем самым открывается путь к наращиванию космического сегмента энергопроизводства до мощностей, сравнимых с мощностями всех наземных электростанций, потребляющих невозобновляемые ресурсы.

Доводы о том, что малейшее отклонение передающего энергетического луча чревато катастрофой, несостоятельны, поскольку средняя плотность потока энергии на ректенне составляет 10-50 Вт/м2 для СВЧ и 5000 Вт/м2 для лазера [11] и весьма далека от «апокалиптических» значений, а возможность более плотной фокусировки, скорее всего, будет исключена конструктивно (для сравнения — в испытанной недавно в США боевой лазерной установке High Energy Laser Mobile Demonstrator энергия в 10000 Вт передается лучом диаметром в 2.5 см). Более того — в силу самого расположения за пределами Земли ЛСЭС гораздо более устойчива к земным стихийным бедствиям и социальным конфликтам, чем даже наземная АЭС, последствия аварии или теракта на которой будут воистину катастрофическими.

Что делать?

Автору довелось участвовать в пока предварительных проработках стратегии освоения Луны в рамках НИР, где в качестве одной из первых задач лунного производства рассматривалась именно выработка энергии. Схема реализации такого плана в ней представлялась следующим образом.

На I этапе осуществляется развертывание «пионерской» базы на поверхности Луны, — собственно, именно эта часть работ и рассматривается в новой редакции ФКП. Основные требования к такой базе мы уже рассматривали (ТрВ-Наука № 164) в предыдущей статье.

После завершения строительства базы начнется II этап, связанный с ее дальнейшим развитием и переходом на использование местных ресурсов. На этом этапе осуществляется создание и апробация технологических демонстраторов. В первую очередь нужно будет отработать в лунных условиях добычу веществ наиболее критичных для жизнеобеспечения лунного форпоста: воды, кислорода и, возможно, водорода. Кроме того, необходимо будет отработать технологию получения основного для осуществления энергетического проекта элемента — кремния.

На III этапе осуществляется промышленное освоение технологии производства панелей ФЭП на основе лунного кремния, — можно сказать, что именно тогда на Луне появляются первые заводы. По всей видимости, параллельно предстоит построить несколько орбитальных КСЭС, выводимых с Земли, для отработки технологии передачи энергии на Землю и осуществления ее приема; думается также, что такие станции удобно будет использовать для энергоснабжения удаленных регионов нашей страны.

IV этап предполагает развертывание опытной электростанции и осуществление технологического эксперимента по передаче энергии на Землю; вероятно, на этом этапе следует рассматривать ЛСЭС с конечной мощностью, не превосходящей нескольких гигаватт.

На V этапе осуществляется последовательное увеличение мощности ЛСЭС и начало промышленной передачи электроэнергии на Землю.

И наконец, наступает VI этап, который предполагает сокращение энергопроизводства на поверхности планеты, в первую очередь на тепловых электростанциях, с соответствующим повышением энерговыработки ЛСЭС.

Таким образом, полеты к Луне и строительство посещаемой базы на этот раз являются первыми шагами к достижению стратегической цели — обеспечению доступа к лунным ресурсам и их вовлечения в промышленный оборот. Вместе с этим, естественно, будет решаться и широкий круг задач как научного, так и технологического характера.

В завершение несколько слов об экономической эффективности. К сожалению, детальный и доказательный её расчет потребует отдельной статьи и явно выйдет за рамки данного материала. Тем более, что при сравнении ЛСЭС и наземных станций нужно учитывать не только затраты, связанные с доставкой на поверхность Луны необходимого оборудования и с эксплуатацией комплекса, но также, с другой стороны, честно рассчитывать затраты, обусловленные парированием вреда, наносимого Земле при добыче топлива для наземных ТЭС и АЭС, при его транспортировке и переработке, в ходе самого процесса получения энергии, её доставки до потребителя и переработке отходов производства. Причем сравнивать нужно наземный и космический энергокомплексы, как минимум, регионального (а лучше – глобального) масштаба с близкой по величине выработкой энергии. Так, для лунных энергостанций, согласно приведенным в [10] оценкам, при мощности в 1 ГВт стоимость энергии действительно будет составлять весьма значительную величину 1,4 долл./кВт*ч. А вот для комплекса мощностью 3 ТВт она составит уже 0,01 долл./кВт*ч. Для сравнения — стоимость энергии, производимой на ТЭС, в среднем составляет ~ 0,1 долл./кВт*ч.

Космическая энергетика относится к той категории проектов, которые нельзя реализовывать из расчета на «чуть-чуть», поскольку ее эффективность растет по мере роста масштабов и мощностей. И точно так же, как многоразовую транспортную космическую систему имеет смысл внедрять только при наличии большой величины грузопотока «Земля — орбита — Земля» (при единичных пусках МТКС неизбежно проигрывает в эффективности традиционным одноразовым носителям), лунную энергосистему имеет смысл развивать только при твердом намерении идти вперед по выбранному пути до конца. Впрочем, как было показано выше, другие пути вряд ли можно считать привлекательными для человечества.

Однако это ещё только планы на будущее. Уже в этом году был представлен прибор, позволяющий оперативно обнаруживать взрывчатые вещества. Изобретение, не имеющее зарубежных аналогов, уже было опробовано на томском вокзале, однако на вооружение пока не поступило – впереди его ещё ждут многочисленные бюрократические процедуры.

Однако это ещё только планы на будущее. Уже в этом году был представлен прибор, позволяющий оперативно обнаруживать взрывчатые вещества. Изобретение, не имеющее зарубежных аналогов, уже было опробовано на томском вокзале, однако на вооружение пока не поступило – впереди его ещё ждут многочисленные бюрократические процедуры.