Мы уже рассказывали, что ученые Института цитологии и генетики СО РАН и Института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН провели комплексное исследование влияния хронического социального стресса на организм. Подробности этой работы - в эксклюзивном интервью с автором модели хронического социального конфликта, д.б.н., профессором Наталией Кудрявцевой.

Наша справка. Кудрявцева Наталия Николаевна, профессор, доктор биологических наук, работает в Институте цитологии и генетики СО РАН, зав. сектором нейрогенетики социального поведения. Автор более 190 статей, обзоров, монографий. Награждена Европейской научно-промышленной палатой (European Scientific-Industrial Chamber) Международным дипломом качества (Diploma di Merito) и золотой медалью за выдающиеся заслуги в области исследования тревоги. По признанию Международного биографического центра (IBC, Cambridge) входит в число 100 ведущих специалистов в области Поведенческих нейронаук (Behavioral Neuroscience); является автором > 20 поддержанных проектов, в том числе Российским научным фондом. Работала в содружестве с зарубежными институтами (Голландия, США) и Институтами СО РАН и СО РАМН; приглашена представить материал по собственным разработкам в Немецкую Энциклопедию по наукам обучения (Encyclopedia of the Sciences of Learning, 2012); является руководителем работ по изучению смешанного тревожно-депрессивного расстройства. Ею предложен и совместно с коллегами опробован метод скрининга психотропных препаратов в условиях, приближенных к клиническим, получен патент; выданы 10 авторских свидетельств о государственной регистрации баз данных транскриптомного анализа в отделах головного мозга животных с психоэмоциональными расстройствами.

– Что такое модель хронического социального конфликта и почему для экспериментальных исследований Вы выбрали именно ее?

– Я ее не выбирала. Я ее разработала. Поначалу это был всего лишь прием для формирования агрессивного и субмиссивного типов поведения у мышей под влиянием повторного опыта агрессии, сопровождаемой победами, и социальных поражений в ежедневных межсамцовых конфронтациях, или, как мы говорим, агонистических взаимодействиях. Субмиссивный – это подавленный, угнетенный, подчиненный. Был долгий путь к совершенствованию модели. Примерно лет пять вносились и изменялись некоторые ее этапы по мере понимания механизмов, которые вели к формированию альтернативных типов социального поведения. Как модель в окончательной версии она стала существовать, начиная с 1991 года после публикаций в двух зарубежных журналах. Тогда у нее было название модель сенсорного контакта (Sensory contact model) [1] и второе – социальная модель депрессии (Social model of depression) [2,3], когда стало понятным, что под влиянием хронического социального стресса у мышей формируется депрессивноподобное состояние. Но его пришлось доказывать на протяжении нескольких лет. Сейчас это модель депрессии, широко используемая во многих российских и зарубежных лабораториях в оригинальной версии или в модификациях. Необходимо отметить, что первые эксперименты проводились на базе лаборатории, руководимой профессором Поповой Ниной Константиновной. В последующем был организован небольшой Сектор нейрогенетики социального поведения под моим руководством, который существует уже более 20 лет.

– Проводились ли до Вас подобные исследования?

– Внимание к изучению тревоги и депрессии – огромное, особенно в зарубежных лабораториях. Но, думаю, не ошибусь, если скажу, что мы были одними из первых, кто стал исследовать механизмы депрессии и тревоги у нас в России.

Надо сказать, что в науке, как и везде, существует мода на исследования в той или иной области. Она обусловлена появлением новых направлений, препаратов, подходов, методов, приборов и др. Исследователи начинают применять эти новации для решения своих задач или развивают то же направление, которое кажется на тот временной период перспективным.

В 1980-х годах в поведенческих исследованиях применяли клеточку, разделенную перфорированной преградой, которая позволяла животным видеть, слышать, воспринимать запахи друг друга, но предотвращала физический контакт. У нас в Новосибирске ее успешно стал использовать Евгений Владимирович Науменко со своими молодыми коллегами для изучения половой регуляции у самцов мышей разных линий. Немного изменив размеры и конструкцию этой клетки, я применила ее для своих целей, которые поначалу были далеки от понимания того, насколько это может быть перспективным для моделирования психоэмоциональных расстройств. Однако, после нескольких наших публикаций, где было описано применение клетки именно для этих целей, это направление быстро приобрело многих последователей в других лабораториях и странах.

– В чем же суть этой модели?

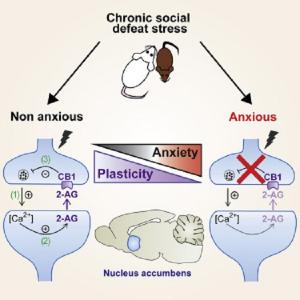

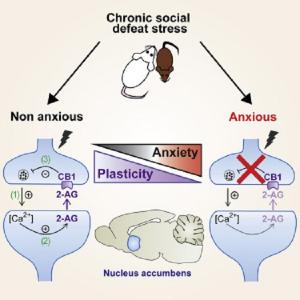

– На первый взгляд, очень простая. Пара самцов мышей постоянно живет в общей клетке, разделенной прозрачной перегородкой с отверстиями, как я говорила, в условиях сенсорного контакта. Раз в день перегородка убирается на короткое время, это минуты, секунды, что приводит к агрессивным столкновениям между мышами, в результате которых один самец становится победителем, другой побежденным, или, как мы говорим, «жертвой». Первый позитивный или негативный социальный опыт поддерживается при ежедневных конфронтациях с партнером противоположного типа поведения. После 20 дней таких социальных столкновений, у мышей с негативным социальным опытом развивается депрессивноподобное поведение. Хочу подчеркнуть, что основным правилом использования этой модели является недопущение даже мельчайших повреждений жертв агрессии. Конфронтации прекращались, если вдруг один из самцов проявлял сильную агрессию, перегородка опускалась. Психопатогенным фактором в этой модели являются не драки, как таковые, а хронический эмоциональный социальный стресс – ожидание неблагоприятного развития событий. Собственно тот фактор, который действует на всех людей в настоящее время во всем мире. Нет спокойствия, есть постоянная тревога.

– Насколько эта модель воспроизводима?

– В противовес сказанному выше, могу сказать, что это довольно сложная модель для воспроизведения, однако она хорошо работала более 20 лет в ИЦиГ СО РАН. Как-то в журнале Nature Protocol, откуда мне пришло приглашение представить оригинальный вариант модели, рецензенты попросили описать ее так, чтобы любой аспирант или лаборант мог ее поставить по подробной прописи. Я сказала, что это невозможно. Надо, чтобы исследователь прочел книги по поведению и психологии не только животных, но и людей, имел опыт работы с агонистическим, другими словами, конкурентным поведением у мышей, знал, как интерпретировать ту или иную форму поведения, изучил механизмы регуляции как агрессивного, так и подчиненного поведения и, самое главное, приобрел опыт работы с этой моделью под руководством опытного исследователя.

Сейчас во многих зарубежных лабораториях используется модифицированная, упрощенная и укороченная версия модели хронического социального стресса, предложенная в лаборатории известного ученого США Эрика Нестлера в 2006 г (Eric Nestler), которую может воспроизвести и лаборант без знаний. Отметив в двух публикациях, что в основе этой модификации лежит наша модель, авторы ссылаются теперь только на себя, публикуясь в десятках престижных журналов и сейчас модель известна как их (chronic social defeat stress model of depression) и используется для исследования молекулярных и клеточных механизмов депрессии.

Надо признать, они получили впечатляющие данные[4]. Однако, на мой взгляд, как автора модели, их версия много слабее нашего оригинала по своим возможностям, но их исследовательская база, финансирование и многочисленный состав исполнителей существенно превосходили и превосходят наши.

– Вы говорите, что эта модель использовалась и используется более чем в десятке стран. Почему такое внимание именно к этой модели? Можете ли Вы назвать главные результаты проведенных исследований, их значение для науки и медицины и перспективы, имеющиеся у этой работы?

– Вы говорите, что эта модель использовалась и используется более чем в десятке стран. Почему такое внимание именно к этой модели? Можете ли Вы назвать главные результаты проведенных исследований, их значение для науки и медицины и перспективы, имеющиеся у этой работы?

– Я давно поняла, что это универсальная модель, которая может быть использована в различных областях нейробиологии, медицины, молекулярной психиатрии и даже в социальных науках. Однако к этому многие коллеги в моем окружении относились, мягко говоря, скептически. Тем не менее, возможности применения ее многообразны.

В поведенческих исследованиях в Секторе было показано, что с использованием линий мышей с различной наследственной предрасположенностью на базе агрессивного и субмиссивного типов поведения, можно формировать различные психоэмоциональные и неврологические расстройства. У одной линии мышей с высоким уровнем базовой тревожности – это было смешанное тревожно- депрессивное расстройство. Это состояние мы изучили очень подробно. У другой линии с генетической предрасположенностью к проявлению другого вида тревожности, ситуативной, хронический социальный стресс приводил к развитию каталепсии, еще у одной линии мышей мы заподозрили развитие биполярного расстройства. Повторный опыт агрессии у мышей сопровождался изменениями поведения по типу психоза, сопровождавшегося гиперактивностью, повышенной агрессивностью, появлением стереотипных форм поведения, нарушением социального распознавания и др. Открылось много других поведенческих и физиологических изменений, которые могли бы стать предметом исследований. В частности, в совместных исследованиях с Институтом клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН было показано развитие психогенного иммунодефицита под влиянием хронического социального стресса.

Большим нашим достижением я считаю разработку метода скрининга новых психотропных препаратов в условиях, приближенных к клиническим. Получен патент. Этот метод позволяет исследовать протекторные свойства препаратов. То есть, позволяет выявлять свойства, которые даже на фоне продолжающегося стресса позволят предотвращать развитие болезни, в частности, тревожности и депрессивности. Можно исследовать также лечебные свойства, вводя препараты хронически больным животным. И можно оценить их эффективность при сравнении животных, прошедших лечение, со здоровыми животными. Я полагаю, что этот метод может заменить, если не полностью, но уменьшить число клинических испытаний и может быть использован в скрининге препаратов в дополнение к традиционным методикам.

У нас есть положительный опыт работы с НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН по скринингу нового лечебного препарата Ноолит, разработанному Ю.И. Бородиным и Л.Н. Рачковской некоторое время назад, и который прошел полный цикл доклинических исследований и в настоящее время готов к клиническим испытаниям.

Кроме того, модель позволяет исследовать изменения в мозге в динамике развития болезни – от нормы до глубокой патологии, и разрабатывать способы фармакологической коррекции в зависимости от стадии болезни.

– Что же больше всего привлекло внимание зарубежных исследователей при использовании вашей модели?

– В своей работе мы много уделяли внимания изучению нейрохимических механизмов развития депрессии и показали изменение метаболизма и рецепции в нескольких медиаторных системах в отделах мозга. Потом пришла в голову мысль посмотреть возможное изменение экспрессии генов, хотя нужно сказать, что в то время таких исследований было очень немного. Это была середина 90-х годов. Совместно с молодым, талантливым молекулярщиком Филипенко Максимом из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН после нескольких лет работы и многочисленных повторов экспериментов, нам впервые удалось продемонстрировать принципиальную вещь: под влиянием хронических агонистических взаимодействий изменяется экспрессия функциональных генов, кодирующих белки, вовлеченные в нейрохимические механизмы развития болезни, которые мы установили ранее[5]. Это было встречено, мягко говоря, неоднозначно со стороны наших коллег. Но эти первые исследования положили начало новому направлению - исследованию молекулярных и клеточных механизмов депрессии и тревоги в эксперименте. Наиболее привлекательным для зарубежных исследователей стали данные по изменению экспрессии генов в структурах головного мозга под влиянием хронического социального стресса, формирующего депрессию и повышенную тревожность, которые в настоящее время находятся в топе мирового интереса в нейробиологических исследованиях. Нужно также отметить очень важный фундаментальный и социальный аспекты, вытекающие из этих работ и позволяющие шире посмотреть на возможности модели. Принципиально было показано, что меняя стереотипы социального поведения, можно повлиять на работу генов, то есть, наш подход позволяет исследовать путь «от поведения к гену»[5]. До нас подобные исследования в то время целенаправленно не проводились.

Пользуясь случаем, хочу выразить огромную признательность Российскому научному фонду, который предоставил финансирование для решения одной из задач, которая вытекала из наших исследований и была подана в качестве проекта в первую волну поддержки. Но попутно мы смогли создать впервые в мире базу данных дифференциально экспрессирующихся генов, а их оказалось множество, в нескольких отделах головного мозга животных, в поведении которых были обнаружены признаки нарушения моторики, являвшиеся целью исследования при выполнении проекта РНФ. Это позволило нам исследовать глубинные патологические процессы, происходящие в мозге, а значит, искать способы их коррекций.

– Удалось ли Вам и Вашим коллегам провести коррекцию нарушений психоэмоциональных состояний, возникавших у животных в ходе эксперимента, или это необратимый ущерб?

– Вы правильно поставили вопрос о возможности необратимого ущерба при воздействии хронического социального стресса. Мы показали, что можно улучшить психоэмоциональное состояние у наших депрессивных мышей, применяя традиционное лечение антидепрессантами и антитревожными препаратами - анксиолитиками. Но хорошо известно из клинической практики, что многие аффективные расстройства обладают способностью возобновляться, то есть, возникают рецидивы болезни. Это происходит от того, как я думаю, что улучшая метаболизм медиаторных систем, вовлеченных в патологические процессы с помощью психотропных препаратов, мы не влияем на состояние «больных» генов, участвующих в процессе развития патологии. Мы не знаем на сегодняшний день, как «лечить», или хотя бы воздействовать на работу гена, подчеркиваю, в целом организме. Кроме того, нами впервые было показано, что изменения экспрессии некоторых генов длительно сохраняются даже после прекращения действия социального стресса. Этот факт подтвердили и американцы[4]. Получается, что возникают плохо заживающие раны на «депрессивном» геноме, и именно они могут обеспечить необратимый ущерб. Но если закончить все же на мажорной ноте – мы надеемся, что использование нашей модели в оригинале позволит разработать фармакологические препараты нового поколения.

– Насколько полученные Вами результаты применимы к человеку?

– Меня уже спрашивали не раз: «А что вы изучаете – мышей или людей?» Конечно же, людей. В природе в открытой социальной среде с устоявшимися популяционными отношениями все особи, члены сообщества, живут по определенным правилам, и нет повода для постоянного страха и тревоги. И только хроническая тревога, формируемая социумом, может явиться психопатогенным фактором, провоцирующим у людей при длительном воздействии развитие многих болезней.

При этом разработанная нами модель хороша, в отличие от многих других моделей, тем, что она удовлетворяет всем критериям, предложенным для моделей депрессии. Это – схожая симптоматика и этиологический фактор – психопатогенная среда, создающая хронический эмоциональный социальный стресс, а также влияние наследственных факторов. Это чувствительность к антидепрессантам и анксиолитикам, которые используются для лечения заболевания у людей и оказывают позитивный эффект и у наших депрессивных мышей. И самое главное, это схожие нейрохимические изменения в головном мозге депрессивных животных и людей. Именно поэтому наша модель сейчас востребована мировым научным сообществом и приобрела многих последователей. В будущем, такую же широкую популярность, думаю, приобретет и изучение механизмов других патологий, формируемых в условиях нашей модели у мышей под влиянием повторного опыта агрессии по типу психоза[6]. Может быть, это направление будет также востребованным, учитывая обстановку в мире….

Большой вклад в исследования механизмов депрессии и тревоги в разные временные периоды внесли сотрудники Сектора Д.Ф. Августинович, И.Л. Коваленко, Д.А. Смагин, А.Г. Галямина, Г.Б. Вишнивецкая, И.В. Бакштановская, Л.А. Корякина, а также аспиранты и студенты, принимавшие участие в нашей работе.

Ссылки на ключевые работы:

1. Kudryavtseva N.N. (1991) The sensory contact model for the study of aggressive and submissive behaviors in male mice. Aggress. Behav. 17(5), 285-291.

2. Кudryavtseva N.N., Bakshtanovskaya I.V., Koryakina L.A. (1991) Social model of depression in mice of C57BL/6J strain. Pharmacol. Biochem. Behav. 38(2), 315-320.

3. Kudryavtseva N.N., Avgustinovich D.F. (1998) Behavioral and physiological markers of experimental depression induced by social conflicts (DISC). Aggress. Behav. 24:271-286.

4. Berton O., McClung C.A., Dileone R.J., Krishnan V., Renthal W., Russo S.J., Graham D., Tsankova N.M., Bolanos C.A., Rios M., Monteggia L.M., Self D.W., Nestler E.J. (2006) Essential role of BDNF in the mesolimbic dopamine pathway in social defeat stress. Science. 311(5762), 864-868.

5. Kudryavtseva N.N., Filipenko M.L., Bakshtanovskaya I.V., Avgustinovich D.F., Alekseenko O.V., Beilina A.G. (2004) Changes in the expression of monoaminergic genes under the influence of repeated experience of agonistic interactions: From behavior to gene. Russ. J. Genet. 40(6), 590-604 (обзор).

6. Кудрявцева Н.Н. Нейробиология агрессии: Мыши и люди. 2013, Наука-Центр, Новосибирск, 271 стр.