Акведуки организма

Известно, что человеческий организм на 60 процентов состоит из жидкости, и заметная ее доля приходится на лимфу. Между тем, о работе лимфатической системы многие знают куда меньше, чем о кровеносной. Заполнить этот пробел смогли слушатели очередной публичной лекции в ФИЦ ИЦиГ СО РАН, которую прочитал заведующий лабораторией оперативной лимфологии и лимфодетоксикации НИИКЭЛ, д.м.н. Вадим Нимаев.

В XVII веке Уильям Гарвей представил миру (и экспериментально подтвердил) свою теорию кровообращения, с чего, собственно говоря, и началась физиология. И примерно в те же годы Гаспар Азелли описал некие «млечные сосуды» у собак. Семнадцатый век вообще оказался богат на работы по описанию сосудистой системы организма, которая как нам сегодня известна имеет две составляющих – кровеносную и лимфатическую. Первая обеспечивает органы и ткани необходимым кислородом, а вторая отвечает за очищение клеток и тканей (что позволяет иногда сравнивать ее с канализацией).

Конечно, понимание того, какие функции выполняет лимфатическая система появилось уже после того, как она была в общих чертах описана сразу несколькими учеными XVII века из Дании, Франции и Швеции. Ее очевидным отличием от кровеносной было незамкнутое строение: лимфа движется по ней в одном направлении (от «корней» к грудному лимфатическому протоку), и поскольку в ней отсутствует аналог «насоса»-сердца, то движение идет очень медленно, преодолевая за минуту примерно 30 см (для сравнения кровь в артериях проходит это расстояние за пару секунд).

Чтобы сделать следующий шаг – описать основные функции лимфатической системы – науке потребовалось пара столетий, первые работы, посвященные этой теме, появились только в XIX веке. Современная медицина относит к ее основным задачам поддержание водного гомеостаза, всасывание жиров и иммунный надзор.

– Третьей задаче можно посвятить отдельную большую лекцию, поэтому сегодня мы сосредоточимся на первых двух, благодаря которым я и назвал лимфатическую систему «акведуками организма», - подчеркнул Вадим Нимаев.

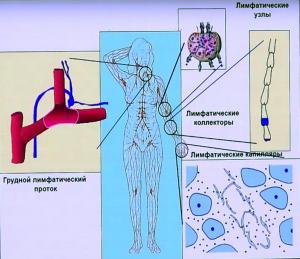

Итак, лимфатическая система состоит из лимфатических капилляров, коллекторов и узлов, завязанных, в свою очередь, на грудной лимфатический проток. Проходя от капилляров, через всю систему, жидкость (лимфа) на финише попадает через этот проток в венозную систему.

Итак, лимфатическая система состоит из лимфатических капилляров, коллекторов и узлов, завязанных, в свою очередь, на грудной лимфатический проток. Проходя от капилляров, через всю систему, жидкость (лимфа) на финише попадает через этот проток в венозную систему.

При этом, несмотря на схожесть некоторых названий и итоговое объединение в единую сосудистую систему организма, отличия между ее кровеносной и лимфатической части довольно велики, не только в функциональном плане, но и в строении отдельных составляющих. Лимфатические капилляры намного больше в диаметре, имеют слепые выросты и нерегулярный контур. Зато их в несколько раз меньше, чем кровеносных. А еще часть из них располагается в глубоких слоях кожи и потому кожа очень быстро реагирует на сбои в их работе.

Нерегулярный контур (в силу отсутствия базальной мембраны) позволяет капиллярам захватывать частицы из межклеточной среды (они проникают в щели между отдельными клетками капилляра), таким образом и выполняется «очищающая» функция системы. А когда, за счет наполнения, внутреннее давление капилляра уравнивается с внешним, клетки контура «запирают» просветы и захват частиц прекращается до тех пор, пока капилляр не опустеет (за счет движения лимфы по направлению к грудному протоку). Так, подобно насосам, низовой уровень лимфатической системы постоянно откачивает из наших органов и тканей «лишнее».

Важнейший элемент системы – лимфатический узел, их у нас более пятисот и в совокупности они составляют 1 % от массы организма. Он играет роль некоего «транспортного терминала» системы: сюда замыкаются капилляры, и следом отсюда лимфа уходит дальше по более крупным сосудам. В самих узлах лимфа не только получает дополнительный импульс к движению, но и фильтруется от микробов, токсинов и прочих вредных «добавок» (этим, часто вызвано воспаление лимфоузлов при целом ряде заболеваний).

Ежедневно лимфотической системе приходится перекачивать и одновременно фильтровать литры жидкости, состоящей из воды, жира, белков (включая чужеродные), продуктов деградации и отходов клеток, антигенов и проч. Естественно, что, как и любая другая часть организма, она периодически начинает «сбоить», и эти отклонения могут приводить к развитию различных патологий (чреватых серьезными последствиями для пациента).

Заболевания лимфатической системы человека делятся на четыре основные группы. Первая – опухолевые заболевания. Органы лимфатической системы могут подвергаться злокачественным поражениям. Среди таких заболеваний выделяют лимфангиому, лимфолейкоз, лимфосаркому, лимфогранулематоз и другие.

Вторая группа – пороки развития лимфатической системы. К таковым патологиям относятся гипоплазия сосудов и узлов, лимфангиэктазия, облитерирующая лимфангиопатия, лимфангиоматоз и другие.

Третья большая группа – воспалительные заболевания лимфатической системы. К таковым относят лимфангиит, регионарный лимфаденит и другие.

Также медицина выделяет в отдельную группу травматические повреждения. Например, органы лимфатической системы могут повреждаться при авариях, падениях, операциях и повреждениях другого характера. И все это неизбежно сказывается на режиме работы всей системы.

– Каждый эпизод недостаточности лимфатических сосудов ведет к внеклеточному отеку, но не всякий внеклеточный отек означает недостаточность лимфатических сосудов, - отметил рассказчик.

Что происходит во время острых воспалительных процессах: объем нагрузки на лимфатическую систему резко возрастает, могут возникнуть такие отеки. Но если сама система в норме, она реагирует на это и по мере купирования воспаления, отек проходит.

Иная ситуация, если система сама подверглась урону, например, вследствие удаления лимфатических узлов при лучевой терапии рака или из-за травмы коллекторов. Она перестает справляться даже с обычным объемом нагрузки, что так же ведет к отеку, но теперь уже безо всякого острого воспалительного процесса. Такие отеки сохраняются долго и организм сам справиться с ними уже не может (поскольку сама нагрузка на систему находится в пределах нормы и купировать, по сути, нечего). Характерный пример второго сценария – вторичная лимфедема, возникающая после курсов онкотерапии или удаления коллекторов в результате травмы (ожоги и проч.).

Еще один сценарий – пренатальная недостаточность функционального резерва, которая приводит к неиммунной водянке плода. Его отличие – в генетической природе возникновения. Причем, проблема эта довольно распространенная и, в принципе, давно известная. Семьи с первичной врожденной лимфедемой были описаны еще в 1892 году: на протяжении нескольких поколений у их членов отмечался врожденный отек стоп и голеней.

Спустя сто лет, в 1998 году было объявлено об открытии генов-кандидатов, ответственных за развитие ряда форм первичной врожденной лимфедемы и ассоциированных с нею синдромов. Лидером исследований в этой области является Финляндия, где работает группа ученых во главе с Кари Алитало (признанным авторитетом в области лимфоангиогенеза). Впоследствии эти результаты подтвердили клинические наблюдения за семьями пациентов.

Спустя десять лет, тот же Кари Амитало представил описание механизмов эволюции лимфатической системы во внутриутробном развитии, которая на сегодня считается общепринятой. В частности, установлено, что уже на 10-11 неделе развития плода происходит отделение лимфатической системы от венозной. И дальнейшее ее развитие идет самостоятельно, под влиянием целого комплекса генов. Мутации этих генов и становятся причиной развития первичной врожденной лимфедемы и упомянутых выше, ассоциированных с ней синдромов.

Причем, само по себе отсутствие проблем у родителей, вовсе не является стопроцентной гарантией отсутствия врожденных, генетически обусловленных заболеваний у их детей.

– Все большее количество генетических тестов становится доступным и каждый из нас, в конечном счете, обнаружит у себя мутацию, предрасполагающую к какой-нибудь болезни, - процитировал Вадим Нимаев руководителя проекта «Геном человека» Френсиса Коллинза.

Утешением служит то, что современная медицина уже обладает определенным арсеналом методов лечения патологий лимфатической системы, как хирургических, так и терапевтических. Правда, задач, которые только предстоит решить на этом пути, куда больше. Возможно, с ними справится кто-то из студентов, собравшихся на прослушивание этой публичной лекции.

Сергей Исаев

- Подробнее о Акведуки организма

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии