Прошлый год запомнился не только пандемией COVID-19, были и хорошие новости, в том числе, в космонавтике. В мае первый пилотируемый полет совершил космический корабль Crew Dragon, а в ноябре он доставил космонавтов на МКС. Летом мы стали свидетелями запуска к Марсу сразу трех исследовательских аппаратов — американского Mars 2020, китайского «Тяньвэнь-1» и арабского «Аль-Амаль». А завершил год успешный запуск новой отечественной ракеты «Ангара», что стало достойным ответом на преждевременный некролог отечественной космонавтике.

На 2021 год у космической индустрии еще более обширные планы. О некоторых из них расскажем в нашем небольшом обзоре.

Марс: в центре внимания

«Красная планета» имеет все шансы стать главным космическим «ньюсмейкером»-2021: в начале года планеты достигли сразу три космические станции, стартовавшие в прошлом году.

18 февраля 2021 успешную посадку совершил американский марсоход Perseverance («Настойчивый») и уже передал с поверхности первые снимки. Ровер Perseverance имеет 23 камеры и два микрофона, чтобы передать видео и звук на Марсе в HD-качестве. С его помощью, в частности, будут вести исследования по пригодности планеты для жизни и поиску биосигнатур. Помочь в исследованиях должен коптер, которому предстоит летать в атмосфере планеты, в сто раз более разреженной, чем на Земле.

В феврале же на околомарсианскую орбиту вышел китайский космический корабль «Тяньвэнь-1». Если все пойдет по плану, то в мае посадочный модуль отделится от орбитального и совершит вместе с марсоходом мягкую посадку на поверхность планеты. В этом случае Китай станет третьей страной в истории, сумевшей достичь поверхности Марса. Китайский марсоход оснащен шестью инструментами: две фотокамеры, георадар и приборы для изучения физических и химических характеристик марсианского грунта.

Третья марсианская миссия этого года – первый межпланетный спутник, запущенный ОАЭ (так арабский шейхи решили зафиксировать свое полноценное членство в «клубе» полноценных космических держав). Автоматическая межпланетная станция Аль-Амаль также вышла на орбиту вокруг Марса в феврале. И это само по себе огромное достижение для данного проекта. Научная цель, поставленная перед этим спутником – создание полной картины марсианской атмосферы. Аппарат будет исследовать, как меняется погода в течение дня и в течение года, изучать метеорологические события в нижних слоях атмосферы, такие как пылевые бури, а также наблюдать за погодой в различных географических областях Марса. А реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству Космического центра Мохаммеда ибн Рашида с американскими научными коллективами Университета Колорадо, университета штата Аризона и Калифорнийского университета в Беркли.

Луна – гостеприимная хозяйка

Луна – гостеприимная хозяйка

В последние годы наблюдается очередной всплеск интереса к естественному спутнику нашей планеты, космические державы говорят о «возвращении на Луну». Не удивительно, что эта тенденция выливается в новые проекты разного масштаба и вероятности успеха.

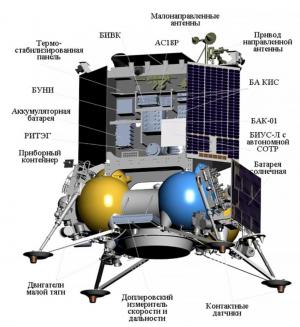

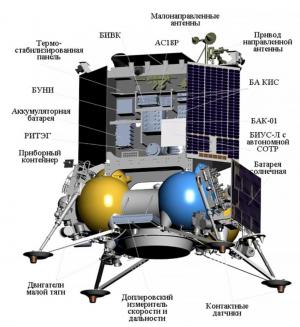

В октябре 2021 года запланирован запуск российского спутника «Луна-25». Предыдущая станция – «Луна-24» стартовала с Байконура в 1976 году, так что перерыв получился почти в полвека. Нынешняя станция получилась «долгостроем», ее разработка велась с 2005 года, проект несколько раз пересматривался. И вот, наконец, должен взлететь. И не просто взлететь: орбитальная часть спутника должна осуществить выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов, а посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе южного полюса, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров (основная задача — поиск воды). Ожидается, что проект станет первым в череде новых российских лунных станций, то есть, речь идет о полноценном возвращении нашей космонавтики на Луну. Правда, многое зависит от результатов миссии «Луны-25».

А в ноябре 2021 года с мыса Канаверал ожидается старт беспилотного космического корабля «Орион» на ракете-носителе Space Launch System в рамках программы американской лунной программы «Артемида». По скорректированным планам миссия займёт около трёх недель в космосе, включая 6 дней на ретроградной орбите Луны. За это время планируется провести ряд экспериментов, в том числе и по обеспечению пилотируемых полетов, которые станут следующими пунктами программы (первый ожидается уже в следующем году). Хотя, в настоящее время, «Артемиду» многие считают фаворитом среди разных лунных программ, не стоит забывать, что и ее сроки не раз переносились (прежде всего, из-за проблем с ракетой-носителем и неизвестно, удалось ли решить их полностью), а конкуренты не дремлют.

И, прежде всего, это Китай. Китайская «Программа Чанъэ» успешно прошла три первых этапа – полеты по окололунной орбите, мягкая посадка на поверхность Луны и доставка лунного грунта на Землю. Сейчас полным ходом идет подготовка к четвертому - развёртывание роботизированной научной станции на Южном полюсе Луны «Тяньхэ». Первый ее модуль хотят запустить в этом году, а остальные - чуть позже. Кстати, этот этап тоже несколько выбился из графика из-за проблем с ракетой-носителем. В готовом виде станция должна заработать к 2024 году, она будет состоять из четырех модулей (включая большой телескоп) общей массой 80 тонн. Ну а там уже и до пилотируемого полета недалеко.

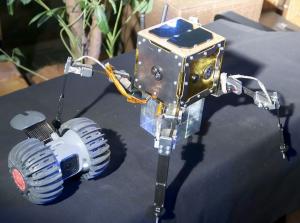

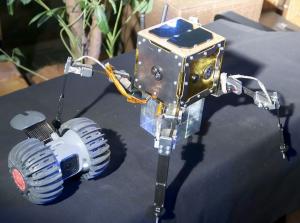

Интересно то, что в процесс освоения Луны включаются не только новые страны, но и «частники». В июле этого года к Луне должен отправится Peregrine - коммерческий лэндер для перевозки нагрузки на лунную орбиту и поверхность Луны от компании Astrobotic. Запуск пройдет в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS), в рамках которой NASA спонсирует доставку роботов-разведчиков на Луну. Peregrine сможет привезти на Луну, причем, в заранее заданную точку, до 90 кг полезного груза по цене около миллиона долларов за кг, что по космическим меркам очень дешево. Во время первого рейса он доставит на Луну 28 различных устройств, половина от NASA, половина от частных компаний, включая два мини-лунохода - четырехногий робот-паук «Asagumo» и одноосный ровер «Yaoki».

Интересно то, что в процесс освоения Луны включаются не только новые страны, но и «частники». В июле этого года к Луне должен отправится Peregrine - коммерческий лэндер для перевозки нагрузки на лунную орбиту и поверхность Луны от компании Astrobotic. Запуск пройдет в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS), в рамках которой NASA спонсирует доставку роботов-разведчиков на Луну. Peregrine сможет привезти на Луну, причем, в заранее заданную точку, до 90 кг полезного груза по цене около миллиона долларов за кг, что по космическим меркам очень дешево. Во время первого рейса он доставит на Луну 28 различных устройств, половина от NASA, половина от частных компаний, включая два мини-лунохода - четырехногий робот-паук «Asagumo» и одноосный ровер «Yaoki».

В этом же году, в рамках все той же CLPS запланирован запуск к Луне посадочного аппарата Nova-C от компании Intuitive Machines. Ни одной коммерческой компании до сих пор не удалось высадиться на спутник (первый рейс упомянутого Peregrine тоже пока в планах). Но Intuitive Machines надеется сделать это дважды за временной промежуток в пятнадцать месяцев. Компания из Техаса уже имеет два контракта в рамках программы CLPS: один рассчитан на проведение миссии в конце 2021 года, другой – в конце следующего. А в перспективе компания рассчитывает, что их аппарат станет одним из основных грузоперевозчиков в более масштабных программах освоения Луны.

Большие проекты для малых планет

В этом году должны стартовать сразу несколько проектов, направленных на изучение астероидов. Первым, видимо, будет запуск миссии DART (Double Asteroid Redirection Test), запланированный на 22 июля. В ее рамках космический зонд посетит двойной астероид Дидимо, орбита которого расположена в околоземном пространстве. На примере зонда будут испытаны кинетические эффекты столкновения космического корабля-ударника с астероидом. Миссия предназначена для проверки того, может ли удар космического корабля успешно отклонить астероид при столкновении с Землей.

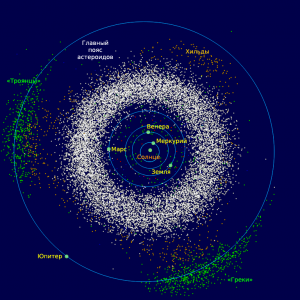

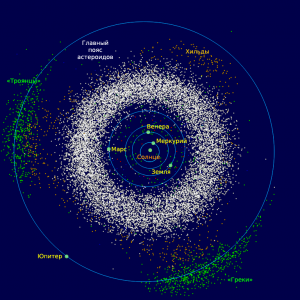

16 октября вместе с запуском аппарата Lucy, стартует самый масштабный проект этого направления, чья реализация займет дюжину лет. За это время аппарат исследует как астероиды Главного пояса, так и Троянские астероиды Юпитера. Троянскими называют астероиды, располагающиеся в районе точек Лагранжа (так называют точки в системе двух массивных тел, где третье, малое тело, благодаря гравитационному воздействию, может оставаться неподвижным относительно первых двух). Сложилась традиция называть такие астероиды именами героев Троянской войны. В системе Солнце-Юпитер есть две группы таких астероидов – т.н. «Греки» и «Троянцы», расположенные в самых устойчивых с точки зрения равновесиях точках Лагранжа – L4 и L5.

16 октября вместе с запуском аппарата Lucy, стартует самый масштабный проект этого направления, чья реализация займет дюжину лет. За это время аппарат исследует как астероиды Главного пояса, так и Троянские астероиды Юпитера. Троянскими называют астероиды, располагающиеся в районе точек Лагранжа (так называют точки в системе двух массивных тел, где третье, малое тело, благодаря гравитационному воздействию, может оставаться неподвижным относительно первых двух). Сложилась традиция называть такие астероиды именами героев Троянской войны. В системе Солнце-Юпитер есть две группы таких астероидов – т.н. «Греки» и «Троянцы», расположенные в самых устойчивых с точки зрения равновесиях точках Лагранжа – L4 и L5.

Lucy изучит химический состав поверхности и геологию основных типов «троянских» астероидов, которые заметно отличаются друг от друга. Считается, что на них должны содержаться соединения углерода, летучие вещества и даже вода. Иначе говоря, перспективными источниками сырья для освоения пространства около Юпитера человеком, если до этого дойдет дело. Пока же они интересуют ученых, в основном, как источник знаний о ранних этапах эволюции Солнечной системы. Отсюда, кстати, и название самой миссии - в честь австралопитека, чьи останки долгое время считались самым древним свидетельством антропогенеза.

На этот год запланирован запуск еще одного исследовательского спутника к астероидам – NEA Scout, но конкретная дата пуска еще не определена и вполне может быть перенесена на неопределенный срок. Дело в том, что этот небольшой зонд станет дополнительной нагрузкой для ракеты, запускающей миссию «Артемис-1» и все зависит от того, как пойдет дела с основным проектом. В случае успеха он станет первым кубсатом (сверхмалый искусственный спутник, обычно имеющий габариты 10х10х10 см), направленным на исследование астероида. Его цель – околоземной астероид 1991VG диаметром около 5–12 метров. И в данном случае трудно сказать, что является более важным: получить информацию о еще одном малом небесном теле или отработать приемы исследования таких объектов с помощью нового класса искусственных спутников (в частности, зонд будет маневрировать с помощью солнечного паруса, что тоже является достаточно новым подходом). Хотя знать больше об астероидах, пролетающих в непосредственной близости от нас тоже полезно, как минимум, с точки зрения безопасности.

Все три проекта будут реализованы в рамках программы космических исследований NASA, однако, каждый из них предусматривает и международное партнерство.

Конечно, это не полный перечень ожидаемых в этом году новостей космонавтики. И мы надеемся еще не раз вернуться к этой теме.

Сергей Исаев

«Хотя окисленные руды Олимпиадинского месторождения были отработаны еще в 2007 году, изучение форм нахождения, поведения и распределения золота в них важно по ряду причин. В первую очередь, окисленные руды ценны, поскольку не требуют сложных процессов обогащения и рентабельны даже при низких содержаниях золота в них. С другой стороны, зоны окисления золоторудных месторождений представляют и фундаментальный интерес, связанный с экзогенной геохимией и металлогенией золота», — отметил ведущий инженер кафедры геологии, минералогии и петрографии СФУ Сергей Сильянов.

«Хотя окисленные руды Олимпиадинского месторождения были отработаны еще в 2007 году, изучение форм нахождения, поведения и распределения золота в них важно по ряду причин. В первую очередь, окисленные руды ценны, поскольку не требуют сложных процессов обогащения и рентабельны даже при низких содержаниях золота в них. С другой стороны, зоны окисления золоторудных месторождений представляют и фундаментальный интерес, связанный с экзогенной геохимией и металлогенией золота», — отметил ведущий инженер кафедры геологии, минералогии и петрографии СФУ Сергей Сильянов.

«Нами было изучено немало техногенных объектов — там процессы переноса вещества и образования новых минералов происходят особенно быстро. Удивительно было увидеть, насколько похожи микрокристаллы золота и многих других минералов из окисленных руд Олимпиадинского месторождения на новообразованные минералы других объектов. Такое внешнее сходство не всегда списывается на конвергенцию — механизмы формирования новых минералов в столь разных обстановках схожи, а изучение одних процессов в данном случае помогает понять все остальные», — сказал учёный.

«Нами было изучено немало техногенных объектов — там процессы переноса вещества и образования новых минералов происходят особенно быстро. Удивительно было увидеть, насколько похожи микрокристаллы золота и многих других минералов из окисленных руд Олимпиадинского месторождения на новообразованные минералы других объектов. Такое внешнее сходство не всегда списывается на конвергенцию — механизмы формирования новых минералов в столь разных обстановках схожи, а изучение одних процессов в данном случае помогает понять все остальные», — сказал учёный.