Мюонная аномалия

7 апреля 2021 года Национальная ускорительная лаборатория им. Энрико Ферми (Фермилаб, США) представила первые результаты масштабного эксперимента Muon g-2 по измерению аномального магнитного момента мюона. В предыдущем эксперименте в Брукхейвенской лаборатории (США), который закончился около 20 лет назад, была обнаружена разница между теоретическим предсказанием и экспериментальным значением этой физической величины. Эксперимент Фермилаб подтвердил эту разницу. Возможное объяснение наблюдаемого отличия – существование неизвестных частиц или взаимодействий, не описываемых Стандартной моделью. Исследования Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) тесно связаны с экспериментом Muon g-2: на коллайдере ВЭПП-2000 изучается вклад сильных взаимодействий. Результаты, полученные на новосибирском коллайдере, необходимы для теоретического вычисления аномального магнитного момента мюона и использовались специалистами Фермилаб.

Первые результаты эксперимента Muon g-2, проведенного в Фермилаб, указывают на то, что мюоны ведут себя не так, как это предсказывает Стандартная модель, и подтверждают результаты эксперимента, проведенного в Брукхейвенской национальной лаборатории около 20 лет назад. Вместе они свидетельствуют о том, что лучшая теоретическая модель субатомного мира – Стандартная модель – может оказаться неполной. Одним из возможных объяснений этого может стать существование неоткрытых частиц или сил. Однако наблюдаемая разница на 4.2 стандартных отклонения между экспериментальным и теоретическим значением аномального магнитного момента мюона недостаточна для того, чтобы уверенно утверждать, что существующая теория не полна. Требуется дальнейшее увеличение точности как эксперимента, так и теоретического расчета.

«Магнитный момент — это свойство элементарной частицы, он поддается измерению. Аномальный магнитный момент — небольшое отклонение магнитного момента частицы от «стандартной» величины, которое возникает при ее взаимодействии с частицами и полями, все время появляющимися и исчезающими в вакууме. Величина аномального магнитного момента собирает вместе эффект от всех частиц, которые существуют в природе», — рассказал заместитель директора по научной работе ИЯФ СО РАН, заведующий кафедрой физики элементарных частиц ФФ НГУ, доктор физико-математических наук Иван Логашенко.

По словам ученого, мюон – это точечная частица, у нее нет внутренней структуры. Существует «легкий» аналог мюона, электрон, и «тяжелый» аналог - тау-лептон. Чем тяжелее исходная частица, тем она чувствительней к влиянию различных частиц и сил. Впервые был измерен аномальный магнитный момент электрона — ещё в конце 1940-х годов. Но электрон настолько легкий, что слабо «чувствует» влияние возможных, еще не открытых, частиц. Поэтому интерес для ученых представляют частицы бОльших масс.

«В идеале мы хотели бы изучать тау-лептон, однако измерение его аномального магнитного момента с высокой точностью пока экспериментально недоступно. Поэтому наиболее оптимальный на сегодняшний день объект для исследования — мюон. Во-первых, мюон достаточно тяжелый, чтобы “чувствовать” тяжелые частицы, и, во-вторых, существуют экспериментальные методы, которые позволяют очень точно измерить аномальный магнитный момент мюона. Мы с высокой точностью рассчитываем влияние всех известных нам частиц, и измеряем величину аномального магнитного момента в эксперименте. Если полученные данные разойдутся — значит, есть какие-то пока неизвестные нам частицы и силы, которые и дают эту дополнительную разницу. Такова общая идея эксперимента в Фермилаб», — пояснил Иван Логашенко.

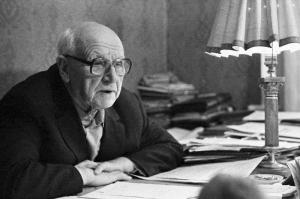

Главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН доктор физико-математических наук Семен Эйдельман объяснил важность изучения проблемы аномального магнитного момента мюона. «Сегодня процессы, которые происходят в физике элементарных частиц, хорошо объясняются так называемой Стандартной моделью. Это теория, которая успешно объединила основные виды взаимодействия, существующие в нашем мире — электромагнитные, слабые и сильные (их еще иногда называют ядерными). Стандартная модель существует около 50 лет в современном ее виде, и большинство экспериментальных явлений, или наших наблюдений во Вселенной, прекрасно ею описываются. Одним из немногочисленных исключений стал эксперимент по измерению аномального магнитного момента мюона. Выяснилось, что экспериментальное значение этой величины не совпадает с теоретическим, разница составляет 3,7 стандартного отклонения. Вероятность случайно получить такое отличие очень мала, меньше одной тысячной», — объяснил Семен Эйдельман.

Эксперимент Фермилаб посвящен измерению аномального магнитного момента мюона, но не менее важен и теоретический расчет этой величины – ведь именно разница между экспериментом и теорией и дает информацию о существовании новых частиц и взаимодействий. ИЯФ СО РАН активно вовлечен в эти исследования. С помощью действующего в институте коллайдера ВЭПП-2000 изучается вклад в аномальный магнитный момент мюона сильных взаимодействий. «Этот параметр пока не удается вычислить, основываясь на чистой теории, он определяется непрямым способом. Для этого необходимо измерить вероятность рождения сильновзаимодействующих частиц — адронов, и с помощью этих данных можно теоретически вычислить вклад сильных взаимодействий в аномальный магнитный момент мюона. Наиболее важны измерения в области энергий до 2 ГэВ, именно они определяют точность теоретического расчета. Коллайдер ВЭПП-2000 работает как раз в этом диапазоне энергий и, на сегодняшний день, это лучшая установка в мире, на которой можно получить такие данные», — отметил Иван Логашенко.

Семен Эйдельман уточнил, что эксперименты, нацеленные на эти задачи, ведутся в ИЯФ СО РАН на коллайдере ВЭПП-2000 с 2010 года.

«ВЭПП-2000 — это электрон-позитронный коллайдер, на нем работают два детектора: СНД (сферический нейтральный детектор) и КМД-3 (криогенный магнитный детектор). С их помощью мы должны измерить некоторое количество величин, так называемых сечений эксклюзивных процессов, некоторые – с точностью лучше процента. В общей сложности их около тридцати, часть из них мы уже измерили, набрали данные и находимся в процессе анализа экспериментальной информации», — сказал он.

Ученый отметил, что оба эксперимента, и в Фермилаб, и в Новосибирске, продолжаются и нацелены на дальнейшее увеличение точности. «В обоих экспериментах набран большой объем данных, ведется их анализ. Новый результат Фермилаб очень интересный, интригующее расхождение эксперимента и Стандартной модели сохранилось, и в ближайшие годы, по мере поступления новых результатов из Фермилаб и Новосибирска, мы узнаем много нового о природе этой загадки», — подчеркнул Семен Эйдельман.

- Подробнее о Мюонная аномалия

- 1 комментарий

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии